Forschungsstand

-

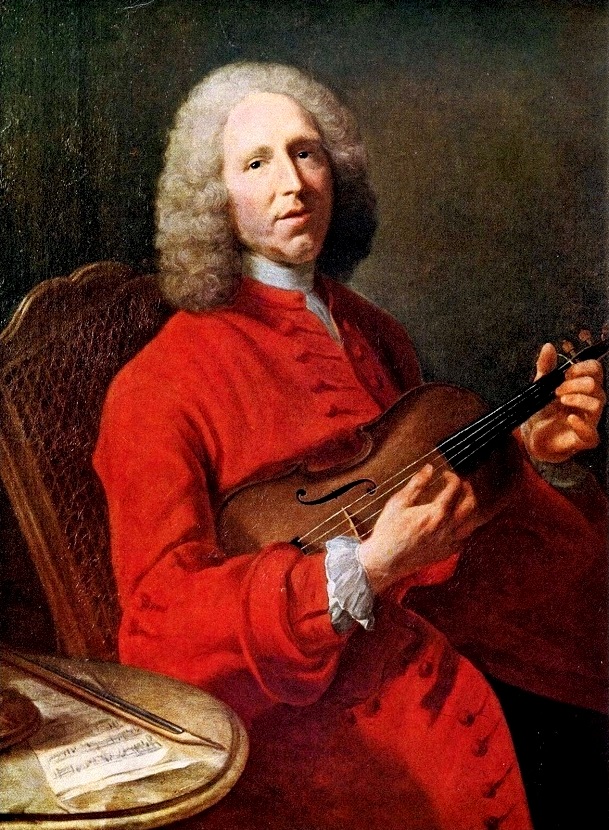

Italienische Arbeiter an der Brennerbahn. Nach der Natur gezeichnet von M. Schmid. In: Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt No. 1 (1866), S. 13.

Arbeitet man sich in den Forschungsstand zur Presseillustration ein wird rasch deutlich, dass sich ein Großteil der Arbeiten mit der Pressefotografie und ihrem dokumentarischen Charakter beschäftigen. Es sind vor allem berufsethische und kunsthistorische Aspekte die thematisiert werden. Der Gebrauch der Bilder in den frühen Zeitungen und deren Vorläufern ist der Forschung jedoch nicht entgangen. So konstatiert beispielsweise Helmut Lang mit Blick auf die nicht-periodische Neue Zeitung „Der Aufmacher, die Überschrift, die Illustration, das Impressum, der Straßenverkauf – alles Merkmale der Neuen Zeitung – wurden von der periodischen Presse jahrhundertelang nicht angewandt und mußten im 19. Jahrhundert erfunden werden“ (Lang 1987. S. 57). En Detail studiert wurden die frühen Illustrierten allerdings nicht.

Umfangreich untersucht wurde beispielsweise Die Gartenlaube. Sie gilt als eine der wichtigsten Fortsetzungen der moralischen Wochenschriften und herausragendes Beispiel der Presse im 19. Jahrhundert. Während die frühen Ausgaben des Familienblatts noch unverfängliche Szenen etwa pausierender Arbeiter an

der Brennerbahn beinhalteten, nehmen politische Untertöne in Text und Bild im Laufe der Jahre zu. Buschmann und Brockmeier untersuchen die patriotisch-nationalistischen und rassistischen Inhalte der Gartenlaube am Beispiel der Berichterstattung zum Deutschen Bruderkrieg von 1866 und zur Pariser Weltausstellung 1900. Beide weisen im Hinblick auf den Charakter der Gartenlaube anti-versöhnliche, dominante und nationalistische Töne zunächst im Text und ab 1900 auch in der Illustration nach. Eine systematische Studie zur Entwicklung der Presseillustration vor dem 19. Jahrhundert fehlt allerdings noch.

Hier sollen die früheren Formen der Zeitungsillustration im Türckischen Estats- und Krieges-Bericht in einer Fallstudie untersucht werden. Zu Fragen ist, welche Voraussetzung für die Ausstattung einer Zeitung mit Bildern im 17. Jahrhundert gegeben sein mussten. Ebenfalls soll geklärt werden, wie sich dieser einmalige und bisher wenig studierte Fall einer illustrierten Zeitung in den Medienkontext einfügt. Ziel ist es, editorische Prinzipien durch die Auswertung der erhaltenen Ausgaben deutlich

werden zu lassen, denen der Drucker Thomas von Wiering in dieser Unternehmung folgte. Für dieses Vorhaben wurden zunächst die noch erhaltenen 50 von insgesamt 137 Nummern der Zeitung im Stockholmer Riksarkivet ausgewertet. Zusätzlich dazu ist der Krieges-Bericht mit der Vorlage der Abbildungen, Melchior Lorcks Wolgerissenen vnd geschnittenen Figuren und einem späteren Produkt des Druckers, dem Thesaurus Exoticorum verglichen worden.

Der Türkenkrieg in den Bildmedien

-

Vorstoß Ungarn 1682/83

Werfen wir aber zunächst einen Blick auf den historischen und mediengeschichtlichen Hintergrund. Auf eine fast zwanzigjährige friedliche Periode folgte die zweite Belagerung Wiens durch osmanische Truppen unter der Führung des Großwesir Kara Mustafa im Juli 1683. Der nach dem Überfall der Osmanen 1664 geschlossene Waffenstilstand lief aus und die Türken drängten auf eine rasche und gewaltsame Ausdehnung ihres Reichs und die Einnahme Wiens. Kaiser Leopold I. suchte erfolglos den Frieden nach einer Reihe von Auseinandersetzungen auf dem Balkan zu erhalten. Das von der Pestepidemie und den Religionskriegen zerrüttete Habsburgerreich erschien zu diesem Zeitpunkt für die Osmanen eine vermeintlich leichte und strategisch wichtige Beute.

-

Aigentliche Beschreibung der Türckischen grossen Haupt-Armee gestelten Schlacht-Ordnung wider die Christen gehalten/ und vorher gangen/ den 11. und 12. September Anno 1683. München: Michael Wening, 1683.

Dieses aus München stammende Flugblatt nach einem Kupferstich von Michael Wening zeigt eine zeittypische Schlachtordnung der osmanischen Truppen, in der sämtliche militärischen Ränge aufgeführt sind. In der Nachrichtenwelt der Frühen Neuzeit übernimmt das illustrierte Flugblatt eine darstellende, erklärende und schildernde Funktion, wie es Harms und Schilling für das 17. Jahrhundert nachgewiesen haben. Die Blätter sind in Bezug auf die Dramatisierung der von den Türken ausgehenden Gefahr meist sehr zurückhaltend, ein Charakteristikum für die Berichterstattung im 17. Jahrhundert. Zentraleuropa ist vertraut mit der Weise der Osmanen und dieses Flugblatt steht prototypisch für viele weitere.

Editorische Prinzipien des Krieges-Bericht

![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r-v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/%C3%9Cbersicht-Zeitung-300x223.jpg)

-

Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r-v.

In dieses politische Klima hinein publiziert Thomas von Wiering eine Serie von 137 Ausgaben der Zeitung, die sich exklusiv der Belagerung Wiens widmet. Von Wiering ist unter den Zeitungsdruckern Hamburgs kein Neuling. Er verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, hat er sich doch mit dem zeitweise auf zwei Pressen parallel gedruckten Relations-Courier auf ein deutlich ökonomisch interessiertes Publikum ausgerichtet. Dieser Titel ist außerordentlich erfolgreich und wird nach von Wierings Tod 1703 von seinen Erben noch bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts fortgeführt. Der Nachrichtenmarkt im Norden Deutschlands ist kompetitiv. Alleine in der Hansestadt erscheinen fünf verschiedene Zeitungstitel in der Mitte der 1680er Jahre, eine Ausnahme im gesamten Reich. Die norddeutsche Nachrichtensphäre ist geprägt von den Bedürfnissen der Kaufmannschaft nach Informationen mit wirtschaftlicher Relevanz, und von Wiering muss mit dem Relations-Courier das Bedürfnis seines Publikums erfolgreich bedient haben. Sein Krieges-Bericht sticht aus der Masse der lokalen und nationalen Presse heraus: er ist die erste durchgängig illustrierte Zeitung. Flemming Schock schreibt dem niederländischen Immigranten von Wiering eine maßgebliche Rolle bei der Differenzierung des Mediensystems zu. Für einen Zeitungsverleger des 17. Jahrhunderts ist von Wierings Tätigkeit ungewöhnlich breit. Das wachsende Informationsbedürfnis lässt sich nicht alleine durch das Publizieren einer weiteren Zeitung decken. Und so beginnt er damit, seine Titel zu diversifizieren, indem er sie auf bestimmte Publika zuschneidet.

Der Türckische Estats- und Krieges-Bericht erscheint als doppelseitig bedrucktes Folioblatt und enthält auf der Vorderseite eine Illustration, meist mit den Abmessungen 21 x 16 cm, und einen erklärenden Text. Die Nachrichten aus dem Habsburgerreich sind auf der Versoseite gedruckt. Verlegt wurde die Zeitung aus dem Gülden A.B.C, einem von Wiering in Brodschrangen, zwischen dem Hamburger Rathaus und dem Nikolaifleet, erworbenen Haus. Ab der 76. Ausgabe vom 26. Mai 1684 ist die Zeitung datiert und erscheint spätestens ab diesem Zeitpunkt zweimal wöchentlich. Die erste Ausgabe ist im Stockholmer Archiv nicht vorhanden, weswegen sich nur schließen lässt, dass die zweite Ausgabe relativ unmittelbar nach dem 2. September 1683 erschienen sein muss. Die letzte in Stockholm erhaltene 79. Ausgabe erschien am 5. Juni 1684 und ist acht Monate nach der endgültigen Niederlage der Osmanen am im September 1683 gedruckt.

![Detail aus: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 1. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Nachrichtentext-150x150.jpg)

-

Detail aus: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 1. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.

Der Krieges-Bericht selbst untergliedert sich in einen Bildteil und zwei Textebenen. Der Illustration folgend ist ein erläuternder Textblock eingefügt, der die wichtigsten Informationen zu dem dargestellten Motiv verdeutlicht und so das Bild kontextualisiert. Der hier dargestellte Nachrichtentext spiegelt das typische Zeitungsgliederungsschema der Frühen Neuzeit wieder. Unter der Überschrift des jeweiligen Korrespondenzorts, aus dem die Nachricht abgeschickt wurde, folgt eine Serie von meist drei bis fünf Berichten. Der erste Bericht aus der zweiten Ausgabe stammt aus Linz vom 2. September 1683 und macht bereits eines der großen Probleme dieser anlassbezogenen Serienzeitung deutlich. Die Belagerung Wiens endete am 12. September mit dem Abzug der osmanischen Truppen in Richtung Kahlenberg. Der zeitliche Abstand zwischen Ereignis und Zeitungsmeldung kann, konservativ gerechnet, maximal drei Wochen betragen haben. Ausgehen müssen wir bei dieser Rechnung von dem Transport der Nachrichten per Post und der zunächst wöchentliche Erscheinungsweise, die erste Nummer der Zeitung wird also in der Monatsmitte zwischen dem 14. und 21. August 1683 erschienen sein. Mit anderen Worten: der Konflikt war schneller vorüber als es sich von Wiering vorgestellt haben kann.

Verhältnis von Text und Kontext

![links: Melchior Lorck: Wolgerissene und Geschnittene Figuren. Hamburg: Hering, 1626, S. [46]. rechts: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 7. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Kamel1-300x232.jpg)

-

links: Melchior Lorck: Wolgerissene und Geschnittene Figuren. Hamburg: Hering, 1626, S. [46].

rechts: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 7. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.

Eine Zeitung in der Frühen Neuzeit mit Abbildungen auszustatten ist nicht möglich ohne das Wiederverwenden bereits vorhandenen Materials. Der Krieges-Bericht liefert ein gutes Beispiel dafür ab, in welchem Kreislauf die relativ aufwendig und kostenintensiv zu produzierenden Illustrationen eingebunden waren. Die Grundlage dafür sind Holzschnitte, die Thomas von Wiering aus den 1626 in Hamburg bei Michael Hering gedruckten Wolgerissene vnd Geschnittene Figuren entnommen hat. Sie stammen von dem Flensburger Künstler und Kenner des osmanischen Reichs Melchior Lorck. Aus dem ausschließlich bebilderten Werk mit 143 Holzschnitten übernimmt er jeweils eine Illustration und fügt ihn seiner Zeitungsausgabe hinzu. Wie genau von Wiering in Besitz der Holzschnitte gekommen ist, ist unbekannt. Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Druckern erscheinen jedoch wahrscheinlich. Allerdings ist es mehr als eine reine Übernahme, die von Wiering vornimmt. Er verändert die Bildabfolge und die Illustrationen selbst.

![Detail aus: Melchior Lorck: Wolgerissene und Geschnittene Figuren. Hamburg: Hering, 1626, S. [57]. Detail aus: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Auslassungen-300x113.jpg)

-

links: Detail aus: Melchior Lorck: Wolgerissene und Geschnittene Figuren. Hamburg: Hering, 1626, S. [57].

rechts: Detail aus: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.

Neben bewusstem Weglassen bestimmter Bildmotive bearbeitet von Wiering die Holzschnitte. Sorgsam sind in den Druckvorlagen alle Monogramme Melchior Lorcks und die Datumsangaben der Jahre zwischen 1560 und 1583, der Periode in der die Vorlagen entstanden sind, entfernt. Er nimmt eine Aktualisierung und De-kontextualisierung der Holzschnitte aus dem ursprünglichen Druck vor. Der einstmalige Verwendungszusammenhang in einem Werk über das osmanische Reich, sollte sich dieser dem Leser überhaupt erschlossen haben, wird zusätzlich verschleiert.

-

Werner Eberhard Happel: Thesaurus Exoticorum. Hamburg: Thomas von Wiering, 1688. Titelblatt.

Blicken wir von der Zeitung und ihrer Vorlage ausgehend auf die weitere Druckproduktion von Wierings, wird die Bedeutung des re-integrierens der Illustrationen in anderen Drucke deutlich. Nicht nur die Holzschnitte sind wiederverwendet worden, auch der bildbegleitende Text taucht an anderer Stelle erneut auf. Er ist ursprünglich für eine andere Publikation gedacht und wird für den Krieges-Bericht angepasst.

1688 erscheint ebenfalls bei von Wiering der Druck, dass uns Aufschlüsselung zur Herkunft des bildbegleitenden Texts gibt. Der Thesaurus Exoticorum ist eines der späten Werke des Universalgelehrten und Übersetzers Eberhard Werner Happel. Sein Thesaurus ist ein historisch-geografisches Übersichtswerk in dem er das Wissen über die asiatischen, arabischen, afrikanischen und ur-amerikanischen Völker kompiliert. Die Eigentliche Beschreibung von den Türcken, so der Titel des Abschnitts, behandelt auf rund 290 Seiten das osmanische Staatswesen, die Alltagskultur sowie Aspekte des religiösen Lebens. Auch der Thesaurus basiert wie schon der Türckische Estats- und Krieges-Bericht auf den Holzschnitten Melchior Lorcks, die wahrscheinlich nur ein Fragment der ursprünglichen Produktion Lorcks darstellen, wie aus einem Register einer späteren Auflage deutlich wird.

![Werner Eberhard Happel: Thesaurus Exoticorum. Hamburg: Thomas von Wiering, 1688. S. 28. Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 2. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Kamel-300x242.jpg)

-

links: Werner Eberhard Happel: Thesaurus Exoticorum. Hamburg: Thomas von Wiering, 1688. S. 28.

rechts: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 2. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.

Da ein hoher Grad an Textidentität zwischen dem Krieges-Bericht und dem Thesaurus besteht, muss Happel die Redaktion also bereits 1683 abgeschlossen haben. Der Textumfang pro Abbildung im Thesaurus Exoticum von bis zu 7.000 Wörtern fällt deutlich länger aus als von Wiering Raum in der Zeitung zur Verfügung hat. Er greift deswegen editorisch in den Textstand ein. Er reduziert ihn, indem er weniger relevante Informationen weglässt und ihn so gemeinsam mit den meist vier bis sechs Nachrichtenmeldungen in der Zeitung unterbringen kann. Von Wierings Leistung ist es, die drei verschiedenen Elemente: Illustration, einen bildbeschreibenden Text und die eigentliche Nachrichtenteil zu integrieren. Dies stellt im Kontext der frühmodernen Zeitungsproduktion mit dem meist variierenden Seitenumfang und den wenig bis gar nicht edierten Nachrichten einen sehr hohen Bearbeitungsstand dar.

Abfolge der Bebilderung

![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 10. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Fu%C3%9Fsoldat-170x300.jpg)

-

Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 10. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.

Nicht nur die Auswahl der Bildmotive aus der Vorlage der Wolgerissenen vnd geschnittenen Figuren und damit aus einem ganz unterschiedlichen Kontext hat einen Einfluss darauf, welche Botschaft in der Zeitung durch die Illustrationen transportiert wird. Untersucht man die Abfolge der Bilderreihen, wird deutlich, wie geplant sich von Wiering an den Vorlagen abgearbeitet hat. Hier soll nun der Blick von der einzelnen Zeitungsnummer abgewandt und der Abfolge der Bilder im Zeitverlauf zugewandt werden.

Analysiert man die Ausgaben wird deutlich, dass die Illustrationen in drei Gruppen unterteil werden können: von Wiering verwendet Bildmotive aus der militärischen, der höfisch-politischen und der Alltagssphäre. In den ersten Ausgaben dominieren die Abbildungen von Janitscharen, berittene Kämpfer, Fußsoldaten, sogenannte „Azapi“, Bogenschützen und „Bassa“, niederen militärischen Führern. Zunächst liegt der Fokus auf den einfachen Kämpfern, die in den Nachrichten auch an einigen Stellen thematisiert werden, im Zeitverlauf wird deutlich, dass von Wiering aber gezielt auf andere Bildmotive umsteigt. Er verwendet dann etwa ab der der 30. Ausgabe der Zeitung Abbildungen höhere militärisch-politische Funktionsträger wie Heerführer oder Diplomaten. Bereits in der 26. Nummer greift er auf eine Abbildung eines „Bostangi“, eines türkischen Gartenknechts zurück und beginnt schrittweise damit, auch nichtmilitärische Illustrationen zu verwenden und so das Themenspektrum zu erweitern. Dieser Trend setzt sich fort und die letzten Ausgaben der Zeitung sind dominiert von Abbildung christlicher Sklaven, Muezzins, Pilger, Pagen und schlussendlich von Küchengeräten.

![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r. Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 79. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Bostangi-300x221.jpg)

-

Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.

Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 79. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.

Von Wiering integriert allerdings keine Abbildungen politischer Machthaber wie dem Wesir. Vermutlich ist ihm bewusst das zumindest einige Leser das Konterfeit des zwischen 1520 und 1566 also zum Zeitpunkt der Anfertigung der Holzschnitte amtierenden Sultan Süleyman I. und Kara Mustafas, der über einhundert Jahre später sein Amt versah, unterscheiden konnten.

Zwar nehmen die Abbildungen von Kriegern in den späteren Nummern ab, von Wiering erweitert die Bildmotive allerdings gezielt. Zunächst sind ca. 30 Ausgaben mit Illustrationen aus den Bereich des höfischen Lebens mit seinen Knechten, Wächtern, Ringern, Medizinern und Eunuchen aus zu sehen. Später wendet er sich in einer kleineren Serie den Stadtansichten Konstantinopels und muslimischen Geistlichen zu. Und schließlich geraten in den letzten Ausgaben die sozialen Randgruppen, christliche Sklaven, Frauen, Straßenverkäufer und Bettler in den Fokus. Die interne Abfolge der Bilder folgt demzufolge einem klaren editorischen Prinzip, bei der die Zeitung zunächst der Kriegswelt, später der höfischen Sphäre und schließlich der Alltagswelt darstellt. Anteilig sind alle Bereiche mit jeweils ca. 30 Illustrationen gleich stark vertreten.

Text-Bild-Bezug

Mit den Ansprüchen an das Pressebild im Jahr 2014 und den Grundsätzen von Wahrheit, Abwesenheit von Manipulation und Authentizität lässt sich die Bebilderung der Zeitung im 17. Jahrhundert nicht vergleichen. Wir müssen bedenken, dass die Holzschnitte des Krieges-Bericht prinzipiell auf zwei Texte, einerseits den erläuternden Bildtext und andererseits den Nachrichtentext Bezug nehmen können. Der erste Bezugsrahmen ist analysiert worden, nun stellt sich die Frage, wie Illustration und Zeitungsbericht miteinander interagieren.

![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 5. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1].](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Tartar-188x300.jpg)

-

Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 5. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1].

Fischer in seiner wichtigen Forschungsarbeit zu den Holzschnitten Melchior Lorcks versteht den Krieges-Bericht als eine enge Kooperation zwischen dem Hamburger Drucker und dem Gelehrten Happel. Dieser hat die bildbegleitenden Texte geliefert hat, die 1688 im Thesaurus Exoticorum erscheinen. Happel nennt im Vorwort Melchior Lorcks Werk als eine seiner Quellen und seine Ausführungen sind auf Lorcks Holzschnitte hin konzipiert. Exemplarisch dafür sind Text und Illustration der zweiten Ausgabe der Zeitung. In Bezug auf den abgebildeten Tartarenkrieger heißt es

„Weil aber von diesen bösen Schelmen [Tartaren, J.H.] noch gar viel zu berichten stehet/ greife ich sie wieder an […] weil ich nicht weiß/ ob der damahlen beschriebene Tartarische Reuter dem Leser zu Gesicht kommen […]. Dan die Tartaren sind die ersten/ so den Feind angreifen. Aus beygehender Figur kan der Leser einen gemeinen Tartaren erkennen/ welches ein überaus liederliches Volck ist“.

Das übergreifende Prinzip von Beschränkung auf militärische Abbildung und dessen langsame Aufweichung nach Ende der Belagerung ist bereits besprochen worden. Ein näherer Vergleich mit den Nachrichtentexten, der die internen editorischen Prinzipien verdeutlichen kann, steht allerdings noch aus. Erstaunlich ist, dass in den Korrespondenzen aus dem Habsburgerreich häufig militärische Truppen genannt werden, von Wiering allerdings nicht die dazu korrespondierende Abbildung in der jeweiligen Ausgabe der Zeitung verwendet. Zwar werden alle relevanten Truppenteile im Laufe der ersten Ausgaben thematisiert, ein direkter Bezug zum Nachrichtentext ergibt sich meist allerdings nicht.

Während eine thematische Verbindung zwischen Illustration und Nachricht zumindest noch über die Gemeinsamkeit „Krieg“ gegeben ist, besteht keinerlei Zusammenhang zwischen den später auftauchenden Bildern und den Nachrichten vom Rückzug der Türken und dem Tod Kara Mustafas. Der Leser muss sich über die Zeitung gewundert haben, die im Frühjahr 1684 viel Raum der Berichterstattung der französischen Belagerung Luxemburgs widmet und gleichzeitig osmanisches Gartengerät, Sklavinnen und Muftis abbildet.

An einer einzigen Stelle weicht von Wiering von seinen Vorlagen ab und integriert Informationen vermutlich aus einem aktuellen Flugblatt in seiner Zeitung. In der nach dem Ende der Belagerung erschienenen fünften Ausgabe wird ein historischer Kontext hergestellt und das Publikum so über den Ausgang der Belagerung Wiens 1529 informiert. Von Wiering greift hier einerseits auf einen Holzschnitt eines ungenannten Paschas, im Original Bassa genannt, aus dem Thesaurus zurück. Der bildbegleitende Text stammt aus einer fremden Quelle, vermutlich aus einem zeitgenössischen Flugblatt von 1683. Darauf deutet der Wortlaut hin: „Bey Gelegenheit der neulichst geschehenen schweren Belagerung, nunmehro aber durch GOttes Gnade darauf erfolgeten Entsetzung der Stadt Wien […] nimmet ein jeder Anlaß, von voriger Belagerung der derselben Stadt/ unter Sultan Soliman, zu discutieren, und eine Vergleichung derselben schweren Belagerung mit dieser letzten zu machen.“ Es folgt ein Abriss der mehr als 150 Jahre zurückliegenden ersten Auseinandersetzung vor Wien und darauf wie gewohnt der Nachrichtentext mit Berichten aus der kaiserlichen Residenzstadt, Graz, Frankfurt und Köln.

Fazit

-

The Illustrated London News. Nr. 1, 14.05.1842, S. 1.

Nach dem Ende des Türckischen Estats- und Krieges-Bericht sollte es fast 160 Jahre dauern bis 1842 mit den Illustrated London News wieder eine bebilderte Zeitung erscheint. Hier sind nun zum ersten Mal Bild und Text anlassbezogen hergestellt und in räumlicher Verbindung gedruckt, wie an diesem Beispiel des Berichts zum Hamburger Stadtbrand deutlich wird. Ein Prinzip, das von Dauer sein wird und unsere heutigen Sehgewohnheiten prägen sollte.

Der Krieges-Bericht ist die erste durchgehend illustrierte Zeitung deren Bebilderung nicht nur als schmückendes Zierwerk auf dem Titelblatt dient. Der Leser wird durch die Abbildungen mit Informationen zum osmanischen Heerwesen und zur Alltagswelt Konstantinopels versorgt, die über die Textinformation hinausgehen. Und trotzdem ist die Zeitung nicht im modernen Sinne illustriert wie wir es seit dem 19. Jahrhundert und dem zuvor gezeigten Beispiel der London News kennen. Die Wiederverwendung der Holzschnitte erlaubt es von Wiering nicht, Abbildung und Nachricht derart hochgradig aufeinander abzustimmen, wie es die Illustrated London News durch eine weit höhere Auflage, Einsatz der Zylinderdruckmaschine und festangestellten Zeichnern konnte.

Dass die Belagerung Wiens nach knapp zwei Monaten bereits durch den Rückzug der Türken beendet wurde, war für den Drucker sicherlich nicht planbar. Trotzdem entschied er sich, den Titel weiterhin erscheinen zu lassen und auch andere Nachrichten aufzunehmen, mit gravierenden Konsequenzen für den Charakter der Zeitung. Im Verlauf der Monate beginnen einerseits die Nachrichten über die osmanische Belagerung Habsburgs weniger zu werden und damit einher geht der Verlust der Verbindung zwischen Illustration und Nachrichten. Schlussendlich ab ca. November 1683 ist der Krieges-Bericht eine zeittypische Nachrichtensammlung der ein Holzschnitt beigegeben ist, der schmückende Funktion für den Druck hat, jedoch keinen Bezug zum Inhalt mehr aufweist.

Durch die Übernahme der Holzschnitte, die in einem anderen Kontext rund 100 Jahre vor dem Türckischen Estats- und Krieges-Bericht erschienen sind, lässt sich nur ein grober Bezug zum Kriegsgeschehen herstellen. Anlassbezogene Darstellungen wie die eingangs gezeigten Flugblätter können durch ihre relativ teure Herstellung nicht in wöchentlichem Rhythmus für eine Zeitung angefertigt werden. Trotzdem versucht von Wiering zumindest in den ersten Ausgaben, eine Beziehung zu den Nachrichten aus dem Habsburgerreich herzustellen. Er tut dies, indem er das vorhandene Bildmaterial de-kontextualisiert und militärische Motive voranstellt, Lorcks Holzschnitte werden damit von ihrer intendierten polyhistorisch-erläuternden Funktion befreit und durch Zugabe eines erläuternden Texts in einer Zeitung eine Verbindung zu dem historischen Ereignis der Belagerung herstellt.

Der Krieges-Bericht steht im Kontext einer ganzen Reihe gescheiterter beziehungsweise schnell wieder eingestellter Zeitungsprojekte im 17. Jahrhundert, über deren ökonomisches Schicksal wir meist erstaunlich wenig wissen. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass das Ausgehen von Bildmaterial und das Ende der Belagerung für von Wiering deutliche Motive gewesen sein müssen, den innovativen Zeitungstitel einzustellen. Ökonomisch betrachtet ist dieses Unternehmen nur möglich indem er zudem eine Selektion der in seiner Offizin eintreffenden Nachrichten vornimmt, die er im spezialisierten Krieges-Bericht gebündelt abdruckt. Weiterhin verwendet er die Texte von Happel im umfangreichen Thesaurus Exoticorum. Schließlich lässt er darüber hinaus Teile der Zeitung 1685 gebunden als Teil des Türkischen Schau-Platz erscheinen, ein Druck, der im Grunde eine Sammlung der einzelnen Zeitungsnummern ist. Deutlich wird, wie hochgradig spezialisiert auf den Türkenkrieg Thomas von Wiering ist. Ihm gelingt es, das zur Verfügung stehende Material in drei verschiedenen Kontexten einzubringen: als Zeitung im Türckischen Estats- und Krieges-Bericht, in einer allgemein gehaltenen Übersicht zu den Türkenkriegen, dem Türkischen Schau-Platz und schließlich im polyhistorisch konzipiertem Thesaurus Exoticorum.

Literatur

Quellen

Melchior Lorck: Deß Weitberühmbten/ Kunstreichen und Wolerfahrnen Herrn Melchior Lorichs/ Flensburgensis, Wolgerissene und Geschnittene Figuren/ zu Roß und Fuß/ sampt schönen Türckischen Gebäwden/ und allerhand was in der Türckey zu sehen. Alles nach dem Leben und der perspectivae Jederman vor Augen gestellet. Hamburg: Michael Hering, 1626. VD17 23:295451Z.

Türckis. Estats- und Krieges-Bericht. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683–84. Stockholm, Riksarkivet TA 2:extranea 210.

Der Türckische Schau-Platz. Eröfnet und fürgestelt in sehr vielen nach dem Leben gezeichneten Figuren, Wobey die Türcken [...] nach dem Unterscheyd ihrer Sitten/ Kleydung/ Würde/ Standt [...] beschrieben werden. Hamburg: Thomas von Wiering, 1685. VD17 23:231261H.

Werner Eberhard Happel: Thesaurus Exoticorum. Oder eine mit Außländischen Raritäten und Geschichten Wohlversehene Schatz-Kammer : Fürstellend Die Asiatische, Africanische und Americanische Nationes Der Perser/ Indianer/ Sinesen/ Tartern/ Egypter. Hamburg: Thomas von Wiering, 1688. VD17 7:704489G.

Literatur

Arndt, Johannes: Herrschaftskontrolle durch Öffentlichkeit. Die publizistische Darstellung politischer Konflikte im Heiligen Römischen Reich 1648–1750. Göttingen 2013.

Bogel, Else / Blühm, Elger: Die deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Ein Bestandsnachweis mit historischen und bibliografischen Angaben. 3 Bde. Bremen 1971–1985.

Böning, Holger: Weltaneignung durch ein neues Publikum. Zeitungen und Zeitschriften als Medientypen der Moderne. In: Johannes Burkhardt / Christine Werkstetter (Hrsg.): Kommunikation und Medien in der frühen Neuzeit. Oldenburg 2005, S. 105–134.

Brockmeier, Alke: Die Pariser Weltausstellung in deutschen Kulturzeitschriften. In: Mölk, Ulrich / Detering, Heinrich (Hrsg.): Perspektiven der Modernisierung. Die Pariser Weltausstellung, die Arbeiterbewegung, das koloniale China in europäischen und amerikanischen Kulturzeitschriften um 1900. Berlin / New York 2010, S. 25–40.

Buschmann, Nikolas: Einkreisung und Waffenbruderschaft. Die öffentliche Deutung von Krieg und Nation in Deutschland 1850–1871. Göttingen 2003.

Fischer, Helmut: Die ältesten Zeitungen und ihre Verleger. Nach archivalischen Quellen dargestellt. Augsburg 1936.

Fischer, Erik / Bencard, Ernst Jonas / Rasmussen Mikael Bøgh (Hrsg.): Melchior Lorck, 4 Bände. Kopenhagen, 2009.

Frey, Siegfried: Die Macht des Bildes. Der Einfluss der nonverbalen Kommunikation auf Kultur und Politik. Bern 1999.

Guthmüller, Bodo (Hrsg.): Europa und die Türken in der Renaissance. Tübingen 2000.

Gidalewitsch, Nahum, Bildbericht und Presse. Ein Beitrag zur Geschichte und Organisation der illustrierten Zeitungen. Tübingen 1956.

Harms, Wolfgang / Schilling, Michael (Hrsg.): Das illustrierte Flugblatt der frühen Neuzeit. Traditionen – Wirkungen – Kontexte. Stuttgart 2008.

Haller, Michael (Hrsg): Visueller Journalismus. Beiträge zur Diskussion einer vernachlässigten Dimension. Berlin 2008.

Isermann, Holger / Knieper, Thomas: Bildethik. In: Schichta, Christian / Brosda, Carsten: Handbuch Medienethik. Wiesbaden 2010, S. 304–317.

Lang, Helmut W.: Die Neue Zeitung des 15. bis 17. Jahrhunderts. Entwicklungsgeschichte und Typologie. In: Blühm, Elger / Gebhardt, Hartwig (Hrsg.): Presse und Geschichte II. Neue Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung. München / London 1987, S. 57–60.

Leifert, Stefan: Bildethik. Theorie und Moral im Bildjournalismus der Massenmedien. München 2007.

Paas, John Roger: The German Political Broadsheet 1600–1700. Bd. 11: 1683–1685. Wiesbaden 2012.

Reske, Christoph: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing. Wiesbaden 2007.

Schilling, Michael: Bildpublizistik der frühen Neuzeit : Aufgaben und Leistungen des illustrierten Flugblatts in Deutschland bis um 1700. Tübingen 1990.

Schock, Flemming: Zur Kommunikation von Wunderzeichen in der ersten populärwissenschaftlichen Zeitschrift Deutschlands (›Relationes Curiosae‹, 1681-1691). In: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 9 (2007), S. 76–100.

Ders.: Enzyklopädie, Kalender, Wochenblatt. Wissenspopularisierung und Medienwandel im 17. Jahrhundert. In: Greyerz, Kaspar von (Hrsg.): Wissenschaftsgeschichte und Geschichte des Wissens im Dialog. Schauplätze der Forschung. Göttingen 2013, S. 155–186.

Spies, Otto: Die Hamburger Türkenzeitung von 1683 und 1684. In: Die Welt des Islams 10, H. 3/4 (1966), S. 170–173.

Wehde, Susanne: Typographische Kultur. Eine zeichentheoretische und kulturgeschichtliche Studie zur Typographie und ihrer Entwicklung. Tübingen 2000.

Wrede, Martin: Das Reich und seine Feinde. Politische Feindbilder in der reichspatriotischen Publizistik zwischen Westfälischem Frieden und Siebenjährigem Krieg. Mainz 2004.

Ders.: Der Kontinent der Erbfeinde. Deutsche und europäische Feindbilder der Frühen Neuzeit zwischen Säkularisierung und Sakralität. In: Dingler, Irene / Schnettger, Matthias (Hrsg.): Auf dem Weg nach Europa. Deutungen, Visionen, Wirklichkeiten. Göttingen 2010, S. 55–78.

Quelle: http://newsphist.hypotheses.org/245

![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r-v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/%C3%9Cbersicht-Zeitung-300x223.jpg)

![Detail aus: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 1. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Nachrichtentext-150x150.jpg)

![links: Melchior Lorck: Wolgerissene und Geschnittene Figuren. Hamburg: Hering, 1626, S. [46]. rechts: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 7. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Kamel1-300x232.jpg)

![Detail aus: Melchior Lorck: Wolgerissene und Geschnittene Figuren. Hamburg: Hering, 1626, S. [57]. Detail aus: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Auslassungen-300x113.jpg)

![Werner Eberhard Happel: Thesaurus Exoticorum. Hamburg: Thomas von Wiering, 1688. S. 28. Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 2. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Kamel-300x242.jpg)

![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 10. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Fu%C3%9Fsoldat-170x300.jpg)

![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r. Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 79. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Bostangi-300x221.jpg)

![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 5. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1].](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Tartar-188x300.jpg)