Spartacus – Personalbereitstellung seit 1977

Geschichtswissenschaftliche Blogs auf einen Blick

Die Journalistin Sabine Bode hat 2004 begonnen, eine ganze Reihe von Büchern zu den verschiedenen Generationen des Zweiten Weltkriegs zu schreiben, von der „vergessenen Generation“ der Kriegskinder über die Nachkriegskinder bis hin zu den Kriegsenkeln.1Das Thema der Kriegs- aber auch der Nachkriegskinder gewann bis 2012 zunehmend an Popularität, wobei Generationenzuschreibungen wie „geprügelte Generation“ und „Generationen im Schatten des Zweiten Weltkriegs“ bei den Buchtiteln häufig vorkommen.2

Dabei ist der Generationenbegriff für diese Gruppen nicht sehr passend, da diese sich oft selbst nicht als Generation mit gemeinsamer Identität und gemeinsamen Erfahrungen begreifen.3 Vielleicht führen diese Bücher aber auch gerade erst zum Entstehen dieses Generationengefühls, was sich daran ablesen lässt, dass diese Selbstzuschreibung zunehmen,4 beispielsweise bei Selbstberichten in Internetforen und Blogs.5

In den Büchern von Bode wird festgestellt, dass die Kriegskinder „lange von der psychologischen Forschung so gut wie unbeachtet“ geblieben und daher Langzeitfolgen schwer zu beurteilen sind.6 Für die besondere „German Angst“ stellt Bode die These auf, dass von den Kriegskindern der Jahrgänge 1928 bis 1945 „unbewußte[...] Ängste an Nachgeborene weitergegeben wurden“,7 was zu einem extremen Sicherheitsbedürfnis in der Nachkriegszeit geführt habe. Bode, selbst ein 1947 geborenes Nachkriegskind, berichtet im gleichnamigen Buch über ihre erste große Angst in ihrer Kindheit, an die sie sich erinnern kann: die Angst vor einem Dritten Weltkrieg bei Ausbruch des Koreakriegs:8

„’Krieg’ gehörte zu meinem frühen Wortschatz. Als Dreijährige wurde ich mehrmals am Tag ermahnt: ‚Pst, Nachrichten! Krieg!’ Die Erwachsenen wollten Radio hören. Etwas Unheimliches ballte sich in unserer Küche zusammen: Korea im Sommer 1950. Der Zweite Weltkrieg lag gerade fünf Jahre zurück, als die Angst vor einem Dritten Weltkrieg aufstieg. In dieser Zeit konnte ich manchmal vor Angst nicht einschlafen. [...] Der Krieg war aus und überall.“

Bode beurteilt die Ergebnisse der deutschen Nachkriegskinderstudie sehr kritisch, da dabei vor allem Messungen für die Einteilung der Kinder nach der Kretschmarschen Typenlehre vorgenommen worden seien, nach der Methode: „Was man nicht messen kann, das existiert auch nicht“9 . Umgekehrt ist es bei der vorgestellten Literatur so, dass die „Übertragungen“ zwischen den Generationen kaum objektiv nachgewiesen wurden. Wissenschaftliche Kriterien der Reliabilität, Objektivität und Validität sind hier nicht anwendbar oder werden gar durch Subjektivität als Erkenntnismittel ersetzt. Seit 2012 ist das Thema Nachkriegskindheit auch in den Zeitungen häufiger präsent.10 Mittlerweile werden Workshops veranstaltet und spezielle Kriegs- und Nachkriegskinder-Therapien angeboten. Fernsehserien wie „Unsere Mütter, unsere Väter“11 und Dokus wie „Wir Kriegskinder – wie die Angst in uns weiterlebt“12 führen das Thema in die Familien, die so Anlass geben, vielleicht zum letzten Mal, einen intergenerationellen Austausch zu führen, die Vergangenheit einzuordnen und Fragen zu stellen, wie es vorher in vielen Fällen oft nicht getan wurde.

Quelle: Foerster, S. (2013). Von den „Deutschen Nachkriegskindern“ zu einer Längsschnittstudie der Entwicklung über die Lebensspanne. Evaluation der Methodologie einer Stichprobenreaktivierung (Diplomarbeit). Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, S. 10-12. Globe Blogging statt Globe Trotting! Der Wunsch nach internationalem Austausch über Forschung ist seit der Erfindung des World Wide Web leicht zu erfüllen. Auch bei hypotheses.org entscheiden sich deshalb immer mehr Mitglieder dazu, auf Englisch zu schreiben. Die Beta-Version der englischen Startseite ist seit kurzem online. Grund genug, hier einige (hauptsächlich von international ausgerichteten Forschungsgruppen geführte) Blogs vorzustellen, bei denen die wissenschaftlichen Fühler gen weite Welt ausgestreckt sind.

Globe Blogging statt Globe Trotting! Der Wunsch nach internationalem Austausch über Forschung ist seit der Erfindung des World Wide Web leicht zu erfüllen. Auch bei hypotheses.org entscheiden sich deshalb immer mehr Mitglieder dazu, auf Englisch zu schreiben. Die Beta-Version der englischen Startseite ist seit kurzem online. Grund genug, hier einige (hauptsächlich von international ausgerichteten Forschungsgruppen geführte) Blogs vorzustellen, bei denen die wissenschaftlichen Fühler gen weite Welt ausgestreckt sind.

Eine Liste vergangener Artikel der “Guck mal, wer da bloggt!”-Serie ist am Ende dieses Textes zu finden. Sämtliche bereits katalogisierte deutschsprachige Blogs sind im hier einsehbaren Katalog von OpenEdition verzeichnet.

Die Universität Heidelberg bietet mit diesem englischsprachigen Blog seinen Studentinnen und Studenten, die Forschung zu Medien und Kultur betreiben, eine Plattform zum Austausch. Da eine Abteilung zur instensiveren transdisziplinären Auseinandersetzung mit Medienkulturen, -produkten und -inhalten in Heidelberg noch nicht existiert, wurde ein virtueller Ort geschaffen, um schon jetzt Raum für diesen Bereich zu bieten. Über die universitären Grenzen hinaus werden auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anderer Institutionen aufgefordert, am Dialog teilzunehmen und dabei zu helfen, das Netzwerk auszubauen.

Auch die Humboldt-Universität in Berlin nutzt hypotheses.org, um ihre Nachwuchsgruppe “Berliner Intellektuelle 1800-1830“, deren Projektarbeit noch bis Juni 2015 dauern wird, online zu begleiten. Die schriftlichen Hinterlassenschaften der Intellektuellen werden im Rahmen dieser Arbeit editiert und digitalisiert, wobei das Blog als Tagebuch der Gruppe dient. Geführt wird es von ihrer Leiterin Anne Baillot, die die Artikel mit unverkennbarem Spaß an der Sache verfasst und sich regelmäßig die Zeit nimmt, nicht nur die neuesten Erkenntnisse und Abenteuer der Gruppe zu dokumentieren, sondern auch ihre Liebe zur Deutschen Bahn und zu Schokolade mit der Leserschaft zu teilen und mal ein ernstes Wort an Wikipedia zu richten.

Hinter dem poetischen Titel steckt die Idee, die Welt im Allgemeinen und computergestützte Textanalyse im Speziellen wie durch die zahlreichen Augen einer Libelle, also aus verschiedensten Blickwinkeln, zu betrachten und die daraus entstehenden Erkenntnisse zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Der Blickende ist Christof Schöch, der an der Universität Würzburg am Lehrstuhl für Computerphilologie im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes DARIAH-DE (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) forscht. Er ist übrigens von Anbeginn an Mitglied unserer Redaktion!

Humanitarianism & Human Rights

Fabian Klose, der momentan am Leibniz Institut für Europäische Geschichte (IEG) an seinem Habilitationsprojekt “In the Cause of Humanity. Humanitäre Intervention, internationale Öffentlichkeit und die Internationalisierung von humanitären Normen im 19. Jahrhundert” arbeitet, bloggt hier über die Geschichte der Humanität und der Menschenrechte. Sein Ziel ist es, die Vernetzung internationaler Forschender dieses Gebiets zu fördern und gemeinsam über forschungsrelevante Fragestellungen zu diskutieren.

Early modern revolts as communicative events

Auch die Forschungsgruppe um das von der Exzellenzinitiative geförderte Projekt zu “Revolten als Kommunikationsereignisse der Frühen Neuzeit” an der Universität Konstanz bloggt auf Englisch bei hypotheses.org über aktuelle Forschungsergebnisse und relevante Fragestellungen. Die geschichtliche Signifikanz von Revolten soll interdisziplinär und mit besonderem Fokus auf kommunikative Aspekte wie Drohungen oder die Vermittlung politischer Ansichten und Forderungen untersucht werden.

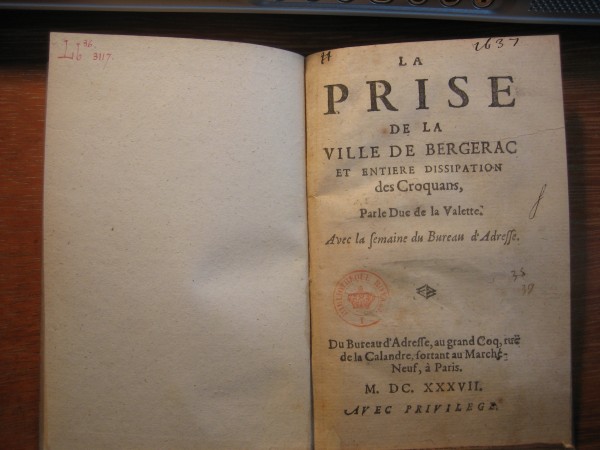

Newspaper history – The Birth of the Newspaper in 17th Century

Sein Dissertationsprojekt “Printed newspaper in seventeenth century England, Germany, France and the Netherlands. The Impact of new media functionality on the reader”, das er an der University of St. Andrews in Schottland seit 2013 durchführt, begleitet Jan Hillgaertner mit diesem Blog. Da die ersten Zeitungen im heutigen Sinne im 17. Jahrhundert entstanden, konzentriert sich der Doktorand auf Dokumente aus diesem Jahrhundert und vergleicht dabei vor allem Schriften aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden miteinander. Die Integration des Mediums in den Alltag des gemeinen lesenden Volkes und typographische Besonderheiten sind dabei von besonderem Interesse.

Gemeinsam mit zwei (zugegebenermaßen noch nicht gefundenen) Doktoranden möchte Sita Steckel, die eine Juniorprofessur für die Geschichte des Hoch- und Spätmittelalters am Historischen Seminar der Universität Münster innehat, an ihrem aktuellen Forschungsprojekt “Diversitas religionum. Zur Grundlegung eines europäischen Diskurses religiöser Diversität im 13. Jahrhundert” arbeiten. Da das Blog noch im Aufbau ist, werden momentan hauptsächlich Konferenzen in dem Forschungsbereich angekündigt.

Frau Steckels Kollege Torsten Hiltmann, der ebenfalls Juniorprofessor für mittelalterliche Geschichte in Münster ist, führt ein Workshop- und Buchprojekt zum Thema Herolde in Eurpoa durch. Auch wenn das dazugehörige Blog erst seit Januar existiert, hat Hiltmann (der übrigens ein ehemaliger Mitarbeiter des DHIP und ehemaliger Stipendiat der Max Weber Stiftung ist) bereits ausgesprochen fleißig gepostet – sowohl auf Englisch und Deutsch als auch auf Französisch. Im März fand der erste Workshop zum Thema statt.

“MusMig” steht für Music Migrations und widmet sich der Geschichte migrierender Musikanten in der Frühen Neuzeit, hauptsächlich innerhalb Europas. Die Forschungsgruppe um das Projekt besteht aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Kroatien, Slowenien, Polen und Deutschland und spiegelt somit das Thema des heutigen “Guck mal wer da bloggt!”-Artikels wahrscheinlich am besten wider. Gefördert wird das Projekt, an dem von Deutschland aus die musikwissenschaftliche Abteilung der Universität Mainz und Forschergruppen aus Berlin teilnehmen, als eines von 15 durch HERA – Humanities in the European Research Area.

Mareike König, Guck mal wer da bloggt! Neue Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 24.4.2012. http://redaktionsblog.hypotheses.org/485

Mareike König, Guck mal wer da bloggt 2! Neue Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 11.6.2012. http://redaktionsblog.hypotheses.org/527

Mareike König, Guck mal wer da bloggt 3! Neue Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 27.8.2012. http://redaktionsblog.hypotheses.org/622

Inger Brandt, Guck mal wer da bloggt 4! Neue Blogs bei de.hypotheses.org, in Redaktionsblog, 22.10.2012. http://redaktionsblog.hypotheses.org/732

Inger Brandt, Guck mal wer da bloggt 5! Neue Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 11.01.2013. http://redaktionsblog.hypotheses.org/875

Inger Brandt, Guck mal wer da bloggt 6! Blogs bei de.hypotheses.org, in Redaktionsblog, 09.07.2013. http://redaktionsblog.hypotheses.org/1452

Inger Brandt, Guck mal wer da bloggt 7! Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 01.08.2013. http://redaktionsblog.hypotheses.org/1528

Inger Brandt, Guck mal wer da bloggt 8! Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 29.08.2013. http://redaktionsblog.hypotheses.org/1566

Sascha Foerster, Look Who‘s Blogging! Special edition – Blogs at de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 09.09.2013. http://redaktionsblog.hypotheses.org/1628

Inger Brandt, Guck mal wer da bloggt 10! Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 09.01.2014. http://redaktionsblog.hypotheses.org/1861

Inger Brandt, Guck mal wer da bloggt 11! Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 21.03.2014. http://redaktionsblog.hypotheses.org/2207

Aline Possél, Guck mal wer da bloggt 12! Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 14.05.2014. http://redaktionsblog.hypotheses.org/2293

Aline Possél, Guck mal, wer da bloggt 13! Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 04.07.2014. http://redaktionsblog.hypotheses.org/2294

Aline Possél, Guck mal, wer da bloggt 14! Blogs bei de.hypotheses.org, in: Redaktionsblog, 28.07.2014. http://redaktionsblog.hypotheses.org/2295

Zum Blogportal: de.hypotheses.org

Twitter: @dehypotheses

Facebook: http://www.facebook.com/de.hypotheses.org

Google+: https://plus.google.com/b/108109041914328513586/108109041914328513586/posts

________________

Foto: [dirks LEGO globe - 01 by dirkb86, Lizenz CC BY 2.0]

15 Jahre nach dem von Seite der Politik gefassten Beschluss, die Studiengänge an den europäischen Universitäten zu vereinheitlichen, wird wieder einmal Bilanz gezogen: So etwa in einem Beitrag der F.A.Z. vom 27.8.2014. Hiernach halten nur 23% der Studierenden des Bachelorabschluss für berufsqualifizierend. Dabei stellt sich meines Erachtens zunächst einmal die Frage, was genau eigentlich mit “berufsqualifizierend” gemeint ist.

Es sollte auf jeden Fall vermieden werden, die Fähigkeiten von BachelorabsolventInnen mit denen der AbsolventInnen früherer Magister- oder Diplomstudiengänge zu vergleichen oder gar gleichzusetzen: Wenn hier schon Parallelen gezogen werden, dann sollten Master und Magister einander gegenüber gestellt werden. Heutigen Studierenden zu suggerieren, sie stünden nach nur 6 Semestern Bachelorstudium auf dem gleichen Niveau wie früher ein Magister oder eine Magistra, hieße schlicht, sie zu belügen. Der Bachelorabschluss ist etwas Neues; im den alten Magister- und Diplomstudiengängen gab es nichts Vergleichbares.

Dieses Problems waren sich auch VertreterInnen verschiedener archäologischer Berufszweige und damit potentieller Arbeitgeber sowie VertreterInnen der Universitäten bewusst, als sie sich im vergangenen Jahr auf Einladung der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen zu einer Podiumsdiskussion getroffen haben. Im Rahmen der Veranstaltung “BA/MA – Die archäologische Ausbildung an den Universitäten versus archäologische Praxis” fand am 8. November 2013 in Marburg ein reger Gedankenaustausch statt. Auch hier wurde recht schnell festgestellt, dass nicht klar ist, was im Falle der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie mit einem berufsqualifizierenden Bachelorabschluss gemeint ist oder gemeint sein kann, bzw. zu welchen fachspezifischen Tätigkeiten der Bachelor befähigt. Ein Fazit der Diskussion war, dass Empfehlungen darüber, was von den BachelorabsolventInnen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie beim Berufseinstieg erwartet werden kann, am besten von archäologischen Berufsverbänden formuliert werden sollten. Damit könnte zugleich für außerfachliche Kreise etwa aus Politik oder Verwaltung transparent gemacht werden, in welchen Gebieten sich BachelorabsolventInnen sinnvoll einsetzen lassen, und in welchen nicht.

Ein Problem ist sicherlich auch, dass die potentiellen Arbeitgeber das Bachelor/Master-System vor allem aus den Medien kennen, und dass Wissen darüber, wie die einzelnen archäologischen bzw. vor- und frühgeschichtlichen Studiengänge die Vorgaben der Bologna-Reform umgesetzt haben, oftmals nicht vorhanden ist. Damit ist es für diejenigen, die von fachlicher Seite darüber entscheiden, ob für bestimmte Tätigkeiten bereits BachelorabsolventInnen geeignet sind, schwierig, eben diese Entscheidung zu treffen. Noch gibt es keine AbsolventInnen des Bachelor/Master-Systems in höheren Positionen innerhalb der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, so dass in den Reihen der fachlichen EntscheidungsträgerInnen die ehemals studentische Innenperspektive aus diesen Studiengängen fehlt. Zudem war zu den Zeiten der Magister- und Diplomstudiengänge in einem kleinen Fach wie der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie bekannt gewesen, wo die Stärken der Studiengänge an den einzelnen Universitäten lagen, und welche Fähigkeiten man daher von den AbsolventInnen dieser Universitäten besonders erwarten konnte. Da mit der Umstellung auf Bachelor und Master die vor- und frühgeschichtlichen Studiengänge völlig neue Zuschnitte bekommen haben, ist auch dieses Wissen verloren gegangen.

Ein Tagungsbericht zur Podiumsdiskussion “BA/MA – Die archäologische Ausbildung an den Universitäten versus archäologische Praxis” findet sich auf H-Soz-u-Kult unter http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5162

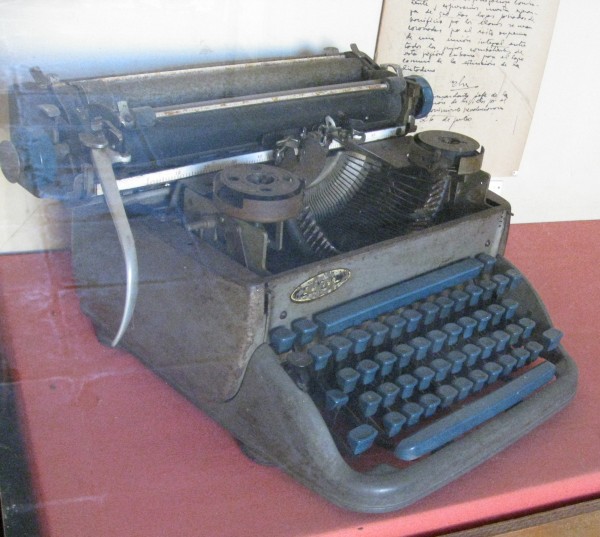

Dissertationsprojekt: Konstruktionen und Repräsentationen des Auslands in der französischen und deutschen Presse

Der erste Zeitungsartikel, der in Frankreich publiziert wird, ist eine Meldung über das Ausland, in der Gazette am 2. April 1631. Seit dieser ersten Meldung ist das Ausland fester Bestandteil der journalistischen Berichterstattung, sei es in Form von Korrespondenzberichten, Agenturmeldungen oder Börsennachrichten. Das Dissertationsprojekt hinterfragt die Formierung der Auslandsberichterstattung in Abhängigkeit von infrastrukturellen, technischen und journalistischen Bedingungen im 19. Jahrhundert, ein Jahrhundert, in dem sich die Massenpresse entwickelt, die Nachrichtenagenturen aufkommen und sich die Auslandsberichterstattung formal und geographisch stark wandelt. Dabei soll sowohl die Präsentation des Auslands in der Zeitung analysiert als auch das grenzüberschreitende Zirkulieren von Informationen nachverfolgt werden.

Der erste Zeitungsartikel, der in Frankreich publiziert wird, ist eine Meldung über das Ausland, in der Gazette am 2. April 1631. Seit dieser ersten Meldung ist das Ausland fester Bestandteil der journalistischen Berichterstattung, sei es in Form von Korrespondenzberichten, Agenturmeldungen oder Börsennachrichten. Das Dissertationsprojekt hinterfragt die Formierung der Auslandsberichterstattung in Abhängigkeit von infrastrukturellen, technischen und journalistischen Bedingungen im 19. Jahrhundert, ein Jahrhundert, in dem sich die Massenpresse entwickelt, die Nachrichtenagenturen aufkommen und sich die Auslandsberichterstattung formal und geographisch stark wandelt. Dabei soll sowohl die Präsentation des Auslands in der Zeitung analysiert als auch das grenzüberschreitende Zirkulieren von Informationen nachverfolgt werden.

Präsentation des Auslands in der Presse

Journalisten entscheiden über die Inhalte der Auslandsberichterstattung und konstruieren somit eine Themenagenda, die an die jeweilige Leserschaft angepasst wird. Zudem entscheiden sie über die Art und Weise der Präsentation, übersetzen Texte oder lassen Texte übersetzen. Auslandsberichterstattung ist „vermittelnde, journalistische Kommunikation und unterscheidet sich von anderen Formen grenzüberschreitender Kommunikation [...], die auch ohne Vermittlung von Journalisten stattfinden können“1. Die Sprache, die Gemeinschaften voneinander abgrenzt oder die Gemeinschaften bilden kann, ermöglicht durch diese Vermittlung gleichzeitig eine sprachliche Aneignung des “Auslands”. Ein Ort, zu dem in der Regel kein Zugang besteht (aufgrund von Distanz, zeitlicher Verschiebung oder sprachlicher Barrieren) wird durch die Zeitungslektüre zugänglich.

Im Rahmen des Forschungsprojekts soll die damalige von den Redaktionen vorgenommene Länder- und Themenauswahl vor dem Hintergrund der journalistischen Praxis des 19. Jahrhunderts analysiert werden. Dies umfasst zum einen das Geschriebene, also die thematische Zusammensetzung der Auslandsberichterstattung, sowohl im Zeitverlauf als auch im Ländervergleich. Zum anderen steht der journalistische Schreibprozess, die Nachrichtenauswahl und -aufbereitung sowie die Darstellungsform der Auslandsberichterstattung im Fokus.

Zudem möchte ich der Frage nachgehen, wie die schriftliche Repräsentation einer Geographie erfolgt und wie das Ausland an sich be- und geschrieben wird. Denn die einfache Unterscheidung Inland-Ausland wird in vielen Zeitungen nicht immer gemacht, wenn beispielsweise der Bereich der Auslandsberichterstattung keine eigene Überschrift hat oder Berichte aus Kolonien unterschiedlich zugeordnet werden. Wie wird etwas so Weites also sinngerecht unter einen Begriff subsummiert? In diesem Zusammenhang interessiere ich mich für die Rubrizierung des Auslands in der Presse und für die Veränderungen dieser Rubrik im Lauf der Zeit. In der Regel vereinen Rubriken Texte, die einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Lebensbereich angehören (z.B. Wirtschaft, Sport, Kultur), während die Rubrik des Auslands durch ihre Geographie definiert wird, die offen ist, da potentiell jeder Ort der Welt dort thematisiert werden kann, unabhängig vom Thema des Artikels. Obwohl die Rubriken Klassifikationen von Informationen in der Zeitung sind, also eine Spezialisierung innerhalb der Zeitung darstellen, ist die Rubrik des Auslands eine Öffnung zum Entfernten und damit eine Öffnung der Zeitung über die Landesgrenzen hinaus.

Internationales Zirkulieren von Informationen

Zusätzlich zu den Fragen bezüglich der journalistischen Darstellung der Auslandsberichterstattung interessiere ich mich für den Parcours der Informationen, von ihrem Ursprung bis zum Druck in der Zeitung. Ziel ist die Erstellung einer Nachrichtengeografie, um das Wechselspiel von internationaler Information und nationalem Journalismus zu verstehen.

Welche Wege nehmen Informationen? Hier gibt es zahlreiche Beispiele für Ereignisse, die an einem bestimmten Ort geschehen, an einem anderen Ort geschrieben und schließlich an einem dritten Ort gedruckt werden. So verfasst ein Korrespondent der Agence Havas am 30. Januar 1870 in Belgrad eine Nachricht den Präsidenten der Vereinigten Staaten betreffend; diese wird von der Agentur dem Abschnitt Türkei zugeordnet, was schließlich von der Redaktion der Zeitung Le Temps übernommen und gedruckt wird.

Welche Wege nehmen Informationen? Hier gibt es zahlreiche Beispiele für Ereignisse, die an einem bestimmten Ort geschehen, an einem anderen Ort geschrieben und schließlich an einem dritten Ort gedruckt werden. So verfasst ein Korrespondent der Agence Havas am 30. Januar 1870 in Belgrad eine Nachricht den Präsidenten der Vereinigten Staaten betreffend; diese wird von der Agentur dem Abschnitt Türkei zugeordnet, was schließlich von der Redaktion der Zeitung Le Temps übernommen und gedruckt wird.

Daran anschließend stellt sich die Frage, woher „gute“ Nachrichten über ein Land kommen. Aufgrund der Kabelverbindung zwischen den Vereinten Staaten und England liegt auf der Hand, dass die aktuellsten Informationen über Amerika zum Teil über England nach Europa gelangen. Neben den technischen Gegebenheiten spielen aber auch politische Verhältnisse eine Rolle. So werden die Nachrichten in den französischen Zeitungen über Preußen in der Regel aus Berlin geschrieben, weil die beiden großen Nachrichtenagenturen (Wolff’s Telegraphisches Bureau und Agence Havas) zusammenarbeiten. Nach Beginn des deutsch-französischen Krieges jedoch kommen die aktuellsten Informationen über Deutschland von einem Korrespondenten an der deutsch-belgischen Grenze.

Diese Fragen gehen über die Beschreibung der Auslandsberichterstattung hinaus und geben einen Einblick in die journalistische Praxis des 19. Jahrhunderts. Zudem geben die Analysen Aufschluss über die Bildung von Kommunikationsräumen und Informationsnetzwerken innerhalb der französischen und der deutschen Presselandschaft und über die Entstehung journalistischer Verbindungen zwischen Frankreich und den deutschen Ländern. Daran schließt sich auch eine Untersuchung des Zusammenhangs von Technikentwicklung und Kommunikation sowie des Zusammenhangs von Geschwindigkeitsentwicklung und Nachrichtenauswahl und -aufbereitung an.

Zur methodischen Herangehensweise

Das kommunikationswissenschaftliche Dissertationsprojekt stellt methodisch eine Kombination aus quantitativer Inhaltanalyse und kommunikationeller Betrachtung2 dar. Dabei orientiere ich mich sowohl an der deutschsprachigen als auch an der französischsprachigen Kommunikationswissenschaft, die jeweils unterschiedliche Fachtraditionen haben und dementsprechend verschiedene Forschungsansätze vertreten.3

Abbildungen: Gallica

1. Ausschnitt aus La Gazette, 2.4.1631 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106358h/f41.image

2. Ausschnitt aus Le Temps, 1.2.1870 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k224148p.langFR

Gastbeitrag von Andre Gutmann

Das Archiv der Pfarrkirche Heilig-Kreuz zu Offenburg befindet sich seit mehreren Jahrzehnten als Depositum im Stadtarchiv Offenburg. Erst in jüngster Zeit wurden die Archivalien in groben Zügen erschlossen und verzeichnet.

Zu den bedeutendsten Archivalien des Bestands gehört ein im Jahr 1583 im Auftrag des damaligen Kirchenpflegers Georg Linder angelegtes Kopialbuch mit Auszügen aus über 180 Urkunden der Jahre zwischen 1336 und 1605 bzw. 1679 (Signatur 30/1/1091). Keine dieser Urkunden ist heute noch im Original überliefert, für über 140 Urkunden bzw. deren Inhalt stellt das Buch den einzigen Textzeugen dar.

Es enthält zum überwiegenden Teil Zinsurkunden, d.h. beurkundete Einkünfte der Pfarrkirche aus Kreditgeschäften, so genannten Rentenkäufen, sowie damit zusammenhängende Erwerbungen, Stiftungen und gerichtliche Urteile. Der vorrangige Zweck des Kopialbuchs, das nur bis einschließlich 1589 eine regelmäßigen Zuwachs an Rentenkäufen verzeichnet, könnte die Verwaltung der außerordentlichen Finanzierung eines neuen Kirchturms gewesen sein, der 1590 erstmals in den Ratsprotokollen erwähnt wird, und möglicherweise seitens der Kirchenschaffnei schon Jahrzehnte zuvor durch langfristige Investitionen in Kreditgeschäfte vorfinanziert wurde. Wie mehrere datierte Nachträge und Glossen nahe legen, war das Buch danach noch bis ins frühe 18. Jahrhundert in Gebrauch (letzter Eintrag 1716).

Einen ähnlichen Inhalt besitzt auch ein um 1610/15 hergestellte Verzeichnis der Urkundenbestände der Kaplanei- und Altarpfründen an der Pfarrkirche und im St. Andreasspital (Signatur 30/1/1092). Es enthält auf 115 beschriebenen Seiten Einträge zum Inhalt von weiteren 179 Urkunden, erneut überwiegend Zinsurkunden, sowie Stiftungsurkunden, Kaufurkunden etc., für die das Verzeichnis zum überwiegenden Teil ebenfalls den einzigen Textzeugen darstellt. Wie es zahlreiche Streichungen und glossierte Schreibervermerke, teils mit Anweisungen zur Neuordnung der Einträge, nahe legen, scheint es sich bei den Blättern um eine Zwischenstufe auf dem Weg zur Herstellung eines Kopialbuchs zu handeln, das aber möglicherweise nie zustande kam.

In beiden Dokumenten sind die Urkunden nicht als Volltranskripte enthalten, sondern in der Regel in Form ausführlicher Regesten, mit der Angabe von Standort und Größe der immobilen Grundlage der Renten (z.B. landwirtschaftlichen Güter, Häusern, Mühlen etc.) sowie einer Mitteilung zu Ausstellern, Besiegelung und Datierung. Diese Angaben zu den Vertragsparteien sowie den Immobilien, deren Besitzern, Pächtern und Abgabenempfängern, deren Lokalisierung durch Anstößerbeschreibungen in der Stadt Offenburg und verschiedenen umliegenden Orten, machen diese beiden Dokumente zu einer herausragenden Quelle zur Geschichte der Familien bzw. Einwohner der Stadt Offenburg und der Ortenau sowie der dortigen historischen Topographie (Flurnamen, Ortsnamen, Gewässer, Baulichkeiten, Wegenetz etc.). Beide Dokumente sind durch ein Personen- und Orts- und Flurnamenregister mit mehreren Tausend Bezügen (überwiegend Personen-, Orts- und Flurnamen) erschlossen.

Die beiden Dokumente wurden 2012/13 von mir im Auftrag der Kulturstiftung Offenburg vollständig ediert, beschrieben und in Bezug auf einzelne Aspekte der Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte der Pfarrkirche und seiner Schaffnei beispielhaft ausgewertet. Um die Ergebnisse der Forschung besser zugänglich zu machen, war von Anfang an mit dem Stadtarchiv Offenburg abgesprochen, die Edition und Untersuchung vollständig online (als PDF: 3,8 MB) zur Verfügung zu stellen:

http://www.museum-offenburg.de/html/quellenedition.html

——————————————————————————————————————–

Dr. Andre Gutmann war nach einem Studium der Mittelalterlichen Geschichte, Historischen Hilfswissenschaften und Volkskunde an der Universität Freiburg und anschließender Promotion von 2008 bis 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte I und der Abteilung Landesgeschichte in Freiburg und ist seit Herbst 2013 als selbstständiger Historiker (mit Schwerpunkt auf südwestdeutscher Landesgeschichte) tätig.