In den letzten Wochen sind interessante Bücher aus dem Bereich der historischen Bildforschung auf H-Soz-Kult rezensiert worden. Wir stellen einige davon auf Visual History vor.

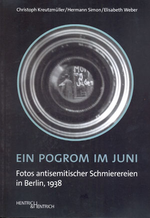

Franz X. Eder/Oliver Kühschelm/Christina Linsboth (Hrsg.), Bilder in historischen Diskursen

Springer VS, Wiesbaden 2014

rezensiert von Lucia Halder, redaktionell betreut von Jan-Holger Kirsch

Bilder haben einen wichtigen Anteil an den Möglichkeitsbedingungen des Sag- und Denkbaren, zugleich unterliegen sie aber auch den Grenzen des Zeigbaren. Auf dieser Annahme basiert der Sammelband über „Bilder in historischen Diskursen“. Die Herausgeber – allesamt Lehrende am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien – versammeln darin ausgewählte Beiträge der „3. Tagung zur internationalen Diskursforschung“. Das Buch ist in zwei Großkapitel gegliedert. Das erste Segment über „Bilder in Diskursen – Theorie und Methode“ legt mit einer Einleitung und drei Beiträgen das methodische Fundament für die im zweiten Abschnitt des Bandes folgenden Beispielanalysen. Acht Beiträge konkretisieren „Bild-Diskursanalysen“ in historischer Perspektive, wobei der Fokus überwiegend auf Materialien aus dem 19. und 20. Jahrhundert gerichtet ist.

Konrad Dussel, Pressebilder in der Weimarer Republik. Entgrenzung der Information

LIT Verlag, Münster 2012

rezensiert von Malte Zierenberg, redaktionell betreut von Christoph Classen

In einer Ausgabe von Carl Dietzes Ratgeber für Pressefotografen konnten Interessierte 1931 folgende Aufstellung von Motiven lesen, die es sich angeblich zu fotografieren lohnte, wollte man als Fotograf erfolgreich sein: „Für die Presse-Illustrationsphotographie überhaupt kommen aber in Betracht: Aufnahmen aller Ereignisse und Vorgänge des öffentlichen Lebens, aktuelle Begebenheiten, […] Katastrophen, Unglücksfälle, Enthüllungen, Einweihungen, Ausstellungen, Interessantes aus fremden Erdteilen, […] Beachtliches aus dem gesamten Leben in der Natur […], Bildnisse von Persönlichkeiten, die das jeweilige öffentliche Interesse in Anspruch nehmen, ferner Abnormitäten, Kuriositäten, Merkwürdigkeiten, aus politischen Bewegungen, […] kurz alles, was viel Interesse erweckt, den Leser belehrt und ihm beachtlich erscheint“. Nach der Lektüre von Konrad Dussels Buch zu den „Pressebildern in der Weimarer Republik“ kann man schließen, dass sich eine ganze Reihe von Fotografen in der Zwischenkriegszeit an Dietzes Tipps gehalten haben. Aber sollte das das einzige Ergebnis einer gut 400 Seiten umfassenden Studie sein? Dussel überträgt die Methoden der kommunikationswissenschaftlichen Inhaltsanalyse auf die Weimarer Pressebilder. Darin liegen zugleich der wichtigste Vorzug als auch das Hauptproblem seiner Analyse.

rezensiert von Sandra Starke, redaktionell betreut von Ulrich Prehn

rezensiert von Sandra Starke, redaktionell betreut von Ulrich Prehn

Herder-Institut Verlag, Marburg 2013

rezensiert von Julia Werner, redaktionell betreut von Ulrich Prehn

Picturing Empires: Photography and Social Change in 19th-Century Multi-Ethnic Environments

Tagung des Forschungsprojekts „Russlands Aufbruch in die Moderne. Technische Innovation und die Neuordnung sozialer Räume im 19. Jahrhundert“, 27.-29.8.2014, Augst

Tagungsbericht von Alexis Hofmeister

Die internationale Tagung „Picturing Empires: Photography and Social Change in 19th-Century Multi-Ethnic Environments“ fand im Rahmen des von der Volkswagen-Stiftung geförderten Forschungsprojekts “Russlands Aufbruch in die Moderne. Technische Innovation und die Neuordnung sozialer Räume im 19. Jahrhundert” vom 27. bis 29. August 2014 auf dem Landgut Castelen in Augst bei Basel statt. Die Beziehung zwischen dem sozialen und technologischen Wandel im „Zeitalter der Imperien“ einerseits und der Rolle der Fotografie als Nutznießer und Spiegel dieser Entwicklung andererseits sowie die Nutzbarmachung der Fotografie für imperiale bzw. koloniale Politik standen im Mittelpunkt der Tagung.

Quelle: http://www.visual-history.de/2015/01/19/neue-rezensionen-h-soz-kult/

Wissenschaftsbloggen: zurück in die Zukunft – ein Aufruf zur Blogparade #wbhyp

Schon wieder eine Nabelschau rund ums Wissenschaftsbloggen, mag manche/r denken, ein Insistieren auf wissenschaftliche Anerkennung einer Praktik, für die die meisten geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschenden und Einrichtungen - zumindest im deutschsprachigen Raum - nach wie vor ein nur langsam wachsendes Verständnis aufbringen. Nein, es soll hier kein selbstreferentielles gegenseitiges Schulterklopfen erfolgen und auch nicht eine Serie an ultimativen Ratschlägen gepostet werden mit dem Untertitel “So geht Wissenschaftsbloggen”. Aber es ist Zeit, so meint die Redaktion von de.hypotheses, sich über einige Entwicklungen auszutauschen und verschiedene Beobachtungen zu diskutieren, allein schon deshalb, weil de.hypotheses demnächst drei (!) Jahre alt wird.

Schon wieder eine Nabelschau rund ums Wissenschaftsbloggen, mag manche/r denken, ein Insistieren auf wissenschaftliche Anerkennung einer Praktik, für die die meisten geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschenden und Einrichtungen - zumindest im deutschsprachigen Raum - nach wie vor ein nur langsam wachsendes Verständnis aufbringen. Nein, es soll hier kein selbstreferentielles gegenseitiges Schulterklopfen erfolgen und auch nicht eine Serie an ultimativen Ratschlägen gepostet werden mit dem Untertitel “So geht Wissenschaftsbloggen”. Aber es ist Zeit, so meint die Redaktion von de.hypotheses, sich über einige Entwicklungen auszutauschen und verschiedene Beobachtungen zu diskutieren, allein schon deshalb, weil de.hypotheses demnächst drei (!) Jahre alt wird.

Wir starten mit einer Serie von Blogposts aus der Redaktion und dem Community Management von de.hypotheses sowie von Gastbeiträgen zum Wissenschaftsbloggen. Dabei soll der Blick auf unterschiedliche Disziplinen sowie sprachliche und kulturelle Praktiken gerichtet werden. Gleichzeitig wollen wir die Community einladen, sich an der Blogparade zu beteiligen und Meinungen zu Gegenwart und Zukunft des Wissenschaftsbloggens zu posten. Mögliche Themen sind:

- Persönliche Bilanzen zum Wissenschaftsbloggen

- Meinungen rund um die Frage der Anerkennung von Wissenschaftsblogs

- Qualitätssicherung bei Wissenschaftsblogs: ja, nein und wenn ja - wie?

- Beiträge über den Kern des wissenschaftlichen Bloggens - gibt es den?

- Freiheit versus Anpassung beim Bloggen, Selbstzensur

- Das Phantasma “Wissenschaftsblog”: was erwarte ich vom Bloggen, was ist realistisch?

- Was sollte anders werden, besser werden, was fehlt beim Wissenschaftsbloggen?

- ...

Wir würden uns freuen, wenn die verschiedenen Beiträge zur Blogparade sich aufeinander beziehen und Gedanken anderer im eigenen Blog aufgreifen und diskutieren, um auf diese Weise die Vernetzung der Bloggenden zu stärken.

Informationen zur Blogparade

Jede und jeder kann mitmachen, ob mit oder ohne Blog bei de.hypotheses. Gastbeiträge können im Openblog von de.hypotheses gepostet werden: http://openblog.hypotheses.org/

Beiträge bitte bis zum 1. März 2015 unter dem Hashtag #wbhyp und hier als Kommentar posten.

Weitere generelle Hinweise und Tipps zur Teilnahme im Beitrag “Was ist eine Blogparade?”

____________________________

Abbildung: Speakers! von Friedemann Wulff-Woesten, Lizenz CC BY-NC-SA 2.0

Das Recht des Kindes, seine Eltern zu wählen – von Martin Fischer

Durch ihre individualpädagogische und sozialreformerische Studie „Das Jahrhundert des Kindes“, welche Ellen Key im Jahr 1900 erstmals veröffentlichte, versuchte die Lehrerin und Literaturdozentin ein besseres Verständnis für Kinder zu etablieren. Mit ihren Ansichten und Forderungen verursachte sie zahlreiche Kontroversen, die … Continue reading →

Neuburg 1912 – Städtisches Leben zwischen Tradition und Moderne

Wohl kein Datum in der jüngeren Geschichte Europas zeitigte gravierendere Auswirkungen auf das Schicksal des Kontinents als der 28. Juni 1914. Das Attentat von Sarajevo, die Ermordung des österreichischen Thronfolgerpaares durch einen serbischen Nationalisten, sollte die politischen, die militärischen, die sozialen und die kulturellen Koordinaten der „Alten Welt“ für immer verschieben.

Nur anderthalb Monate nach den Schüssen in der bosnischen Hauptstadt gingen, wie der damalige britische Außenminister Grey bereits am 3. August 1914 prophezeit hatte, in Europa die Lichter aus: Ein Kontinent, in dem mit Ausnahme einiger Balkankriege im Gefolge des Niedergangs des Osmanischen Reiches mehr als vierzig Jahren Frieden geherrscht hatte, versank in einem vierjährigen Völkermorden, das sich bis heute ins kollektive Gedächtnis der daran beteiligten Nationen eingebrannt hat: Die grauenhaften Materialschlachten in Flandern; das einjährige Blutvergießen bei Verdun mit knapp einer Million Toten; die Zustände an der Front in Russland; die völlig sinnlosen Waffengänge in den Hochalpen; Gallipoli an den Dardanellen; schließlich die Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Armeniern – für viele, nicht nur europäische Völker bilden die Geschehnisse zwischen 1914 und 1918 einen zentralen Bestandteil ihrer nationalen Narrative.[1]

Doch der Erste Weltkrieg stellte nicht nur aus der Perspektive der Humanität einen Epocheneinschnitt, einen Zivilisationsbruch dar. Im Gefolge all der Grausamkeiten, die an den Fronten begangen wurden, gerieten vielmehr ganze gesellschaftliche Ordnungen ins Wanken. Das Jahr 1914 markiert auch den Beginn eines Zeitalters der Revolutionen und der soziokulturellen Umwälzungen. Eine Dekade nach dem Anschlag auf das österreichische Thronfolgerpaar war in Deutschland und Europa nichts mehr wie zuvor: Monarchien waren gestürzt, die traditionelle Gesellschaft befand sich in Auflösung, die industrielle Moderne hielt endgültig, die kulturelle Moderne hielt auf breiter Front Einzug in die Lebenswelten.[2]

Dabei finden sich erste Anzeichen für das Herannahen einer neuen Zeit bereits vor 1914. In Deutschland wies die Art und Weise der politischen Auseinandersetzung zunehmend in Richtung Demokratie; die Gesellschaft wurde mobiler und durchlässiger; die künstlerische Avantgarde setzte, zögerlich noch, mit expressionistischen Ausdrucksformen erste Akzente; Technikbegeisterung griff im Zuge der Hochindustrialisierung und einer ganzen Welle an neuen, wegweisenden Erfindungen um sich; moderne Formen der Freizeitgestaltung schließlich begannen sich durchzusetzen: das Kino, das sich bereits vor 1914 mit Lichtspielhäusern selbst in Kleinstädten zu einem Volksvergnügen entwickelte; die Tanzveranstaltungen, die Varietés, die auf die Sensationsgier der Zeitgenossen abzielten; und auch der Sport – Schwimmen, Radfahren, Fußball – avancierte noch vor jener „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan) zu einer bevorzugten Freizeitbeschäftigung.[3]

Anderseits freilich hatten die Entwicklungen, die der modernen Massengesellschaft den Weg wiesen, noch nicht jenen Schwung, den ihnen der Epochenbruch des Weltkrieges verleihen sollte. Noch dominierte das Traditionelle, noch dominierte die herkömmliche gesellschaftliche Schichtung, wurden öffentliches Leben sowie öffentliche Diskurse von Bildungsbürgern, meist konservativer Provenienz, bestimmt[4] – und dies in umso stärkerem Maße, je weiter man sich von den urbanen Zentren entfernte. Noch wiesen das Theater, wiesen klassische Konzerte nicht jenen elitären Charakter auf, der diesen beiden Kunstformen nach dem endgültigen Siegeszug der populären Unterhaltungsindustrie zugeschrieben wurde. Noch wurde das Bild der Leibesübung von Turnvereinen geprägt und nicht von modernen, aus England stammenden Sportarten.[5] Noch hatten neueste Techniken der Fortbewegung nicht den Alltag der Menschen erobert. Noch diente die Presse mehrheitlich der Aufrechterhaltung der überkommenen Ordnung. Noch stand die Revolution nicht einmal als „Drohung“ im Raum.

Anhand einer Kleinstadt, anhand des Beispiels Neuburg an der Donau, sei im Folgenden die Lebenswelt der Menschen kurz vor dem Ersten Weltkrieg beschrieben – eine Lebenswelt, die noch bestimmt war von Tradition und die dennoch bereits vom Anbruch einer neuen Zeit kündet.

Politisches – Ökonomisches - Demographisches

Bevor das Alltagsleben Neuburgs kurz vor Ausbruch Ersten Weltkrieges ins Zentrum rückt, ist es angebracht, einige allgemeine Anmerkungen voranzustellen. Wie stellte sich die Stadt vor 1914 auf der politischen und demographischen Landkarte Bayerns dar, wie nehmen sich deren struktur- und kommunalgeschichtlichen Daten aus?

Im Jahr 1505 entstand das Herzogtum Pfalz-Neuburg mit Neuburg als Residenzstadt. Knapp vier Dekaden später wurde Neuburg unter Pfalzgraf Ottheinrich protestantisch. Wiederum gut sieben Jahrzehnte nach der Hinwendung des Landesherrn zum Protestantismus erfolgte 1616/17 die Gegenreformation. 1742 starb die Hauptlinie der Neuburger Pfalzgrafen aus, wodurch der Zweig Sulzbach in der Nachfolge zum Zuge kam. 1777 wurden auch die bayerischen Wittelsbacher beerbt, so dass nun die Länder Pfalz und Bayern vereinigt waren. Nach dem Ende der Linie Sulzbach 1799 fielen deren Territorien an Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler-Zweibrücken. Als Folge der Mediatisierung, jener großangelegten Flurbereinigung des ehemaligen Kaiserreiches zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wurde 1808 das Herzogtum Pfalz-Neuburg/Sulzbach endgültig aufgehoben und dem neu geschaffenen Königreich Bayern einverleibt. Einen weiteren Einschnitt brachte das Jahr 1837, als im Zuge der Landesteilung Bayerns der Zusammenschluss der Donaustadt mit Schwaben zu einem Regierungsbezirk erfolgte.

Als Konsequenz der Reorganisation des Königreiches musste sich Neuburg mit einer geminderten politischen Bedeutung abfinden. Der Stadt kam nun lediglich noch die Funktion eines Zentrums für das ländliche Umland zu. Dass Neuburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dabei auch ökonomisch und demographisch ins Hintertreffen geriet, war freilich dem Umstand geschuldet, dass die Stadt nicht sofort an die im Zuge der industriellen Moderne neu entstehenden Verkehrswege angeschlossen wurde. Die „Königlich-Bayerischen Staatseisenbahnen“, 1844 gegründet, ließen mit ihren Hauptverbindungen zwischen den drei großen Städten des Landes, ließen mit ihren Verbindungen zwischen Nürnberg, München und Augsburg, die alte Residenzstadt außen vor. Um Franken besser an Altbayern anzubinden, führten zweigleisige Schienenstränge über Ingolstadt und Donauwörth, nicht aber über Neuburg. Die alte Donaustadt fand Anschluss an das Eisenbahnnetz nur mittels einer West-Ostverbindung, eine Linie, die überdies nur eingleisig ausgebaut war.

Der Standortnachteil, den die bayerische Verkehrspolitik eingebracht hatte, wirkte sich auf die wirtschaftliche Entwicklung Neuburgs aus. Das verarbeitende Gewerbe blieb lange Zeit schwach ausgeprägt, noch in den 1930ern war im Grunde einzig die Erschließung der am nördlichen Stadtrand lagernden Kieselerde-Vorkommen von Bedeutung. Angesichts des Defizits in puncto Industrialisierung darf es somit auch nicht verwundern, dass sich vor 1914 eine organisierte Arbeiterbewegung nur rudimentär ausgebildet hatte. Zwar hatte sich bereits 1903 ein Ortsverein der SPD konstituiert, ihr Nischendasein in Neuburg – 4,6 Prozent bei der Landtagswahl 1907 – konnte die Sozialdemokratie allerdings erst nach dem Weltkrieg überwinden.[6]

Als Folge der ausbleibenden Industrialisierung stagnierte auch die Einwohnerzahl Neuburgs. Zwischen 1840 und 1900 wuchs die städtische Bevölkerung nur um 26,5 Prozent, von 6350 auf 8030 Personen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum nahm die Einwohnerzahl Ingolstadts um 140 Prozent von gut 9.000 auf mehr als 22.000 Personen zu, stieg die Zahl der Bürger Regensburgs um 130 Prozent von 20.000 auf 46.000. Ein merklicher demographischer Schub war erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen, als 4.000 Heimatvertriebene zuwanderten.[7]

Belebend auf die lokale Ökonomie wirkte sich hingegen das Militär aus. Seit 1868 war in Neuburg das knapp anderthalb Jahrhunderte zuvor in Donauwörth aufgestellte „Königlich-Bayerische 15. Infanterie-Regiment“ stationiert. Der Umstand, dass die Einheit ihren Friedensstandort in Neuburg hatte, führte unter anderem dazu, dass sich die Stadtbevölkerung zeitweise bis zu einem Drittel aus Militärpersonen zusammensetzte. Der Verlust der Garnison im Gefolge des Versailler Friedens 1919 brachte deshalb enorme wirtschaftliche Nachteile mit sich.[8]

Was die politischen Verhältnisse anbelangt, so zeigt sich Neuburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts fest in der Hand des konservativen katholischen Bürgertums. Bei der Landtagswahl 1912 etwa erreichte Martin Loibl, der Kandidat des Zentrums 58 Prozent der Stimmen, während die Liberalen mit 28 Prozent bzw. die SPD mit 13,6 Prozent abgeschlagen auf dem 2. Und 3. Platz landeten.[9]

Seit napoleonischen Zeiten befand sich Neuburg etwas abseits der großen strukturhistorischen Entwicklungen. Die Stadt war Provinz: sehr bürgerlich, sehr konservativ, sehr traditionell. Abgesehen von der Rolle, die das Militär spielte, kann die ehemalige Residenz somit als repräsentativ für das kleinstädtische Bayern des frühen 20. Jahrhunderts betrachtet werden. Für diejenigen jedoch, die die vergangene Größe und Bedeutung Neuburgs verinnerlicht hatten, konnte die urbane Realität ihrer Heimat kurz vor Ausbruch des Weltkrieges nur unbefriedigend sein.

Theater – Kino

Wie wirkten sich die beschriebenen Faktoren im Alltag der Stadt aus? Wie dominant war der katholische Konservatismus, das Bildungsbürgertum in Wirklichkeit? Standen nicht auch die Zeichen auf Fortschritt? Wer waren die Protagonisten einer kulturellen Moderne, von wem gingen entsprechende Impulse aus?

Zentrale Institution traditioneller Bildung und Gelehrsamkeit in Neuburg war das Stadttheater. Keiner anderen kulturellen Einrichtung wurde in Martin Loibls „Neuburger Anzeigeblatt“ mehr Platz eingeräumt. Sowohl Vorberichte zu neuen Inszenierungen, als auch die Kritiken nach den Premieren gestalteten sich ausführlich. Das Stadttheater war ein Ort, an dem sich das Bürgertum mit Hilfe der Klassiker der Dramenliteratur – mitunter auch mit Hilfe kulturkritisch-reaktionärer Inszenierungen – seiner selbst vergewisserte. Dementsprechend nahmen sich Teile des Spielplans aus. So finden sich im Programm für das Jahr 1912 die Komödie „Was Ihr wollt“ von William Shakespeare ebenso wie das Lustspiel „Frauerl“ des nicht unbedingt als Revolutionär verschrienen Autors Alexander Engel, über das selbst das „Anzeigeblatt“ urteilte, dass es nicht besonders „originell“ sei.[10] Weiter finden sich die Posse „Lumpazi-Vagabundus“ von Nestroy, die Lustspiele „Der Heiratsurlaub“ und „Die Hochzeitsreise“, die Operetten „Guten Morgen, Herr Fischer“ und der Walzerkönig“, die komische Oper „Der Waffenschmied“ von Lortzing, die Tragödie „Ghetto“ des jüdisch-holländischen Dichters Heijermans, deren Neuburger Inszenierung anscheinend nicht ganz frei war von Antisemitismus, sowie das Schauspiel „Die Tochter des Fabrizius“ des ehemaligen Wiener Burgtheaterdirektors Adolf von Wilbrandt, dessen Besprechung im „Anzeigeblatt“ in einen Verriss mündete: „Rührseligkeiten ohne psychologischen Untergrund gibt es (…) in Fülle. Die Taschentücher wurden in Anbetracht dieses Umstandes fleißig in Anwendung gebracht.“[11] Anscheinend war man in Neuburg mit dem herkömmlichen Programm des Stadttheaters nicht recht zufrieden, wobei nicht nur die Sprech-, sondern ebenso Musikstücke herber Kritik ausgesetzt waren. Über die Operette „Guten Morgen, Herr Fischer“ urteilte Loibls Presseorgan gar vernichtend: „(…) Handlung unterdurchschnittlich (…) Ein tolles Durcheinander von Unmöglichkeiten, über die man ernsthaft nicht lachen kann; ein großes Arbeiten mit blöden Effekten.“[12]

Nachdem offenkundig bereits längere Zeit Klage darüber geführt worden war, dass der Besuch des Stadttheaters zu wünschen übrig lasse,[13] scheint sich noch im Winter 1912 in der Programmgestaltung eine Wende angebahnt zu haben – weg vom klassischen Repertoire eines kleinstädtischen Theaters mit Operetten, antiquierten Lust- und christlichen Trauerspielen hin zu modernen, regelrecht avantgardistisch anmutenden Formen der darstellenden Kunst. Tatsächlich ist der Spielplan des Stadttheaters Neuburg für das Jahr 1912 alles andere als einseitig. Nicht nur die bereits erwähnten Inszenierungen gelangten zur Darbietung, sondern die Leitung des Hauses zeigte sich auch offen für Neues. Mit expressionistischen Ansätzen wurde experimentiert; Emmy Schneider-Hoffmann, eine zeitgenössisch sehr renommierte Balletttänzerin, war mit ihrem pantomimischen Theater zu Gast; ebenso Madame Hanako vom kaiserlichen Hoftheater in Tokio, die allerdings kurz vor ihrem Auftritt erkrankte – und mit dem „Fuhrmann Henschel“ von Gerhart Hauptmann war auch das naturalistische Drama, das aufgrund seiner freimütigen, teils sozialkritischen Darstellungsweise immer für einen Skandal gut war, auf der Neuburger Bühne vertreten.[14]

Freilich könnte die Vermutung naheliegen, dass die allmähliche Öffnung des Stadttheaters hin zur Avantgarde nicht zuletzt mit dem Aufschwung eines neuen Mediums für darstellende Kunst zusammenhing, mit dem Aufschwung des Kinos – ein Aufschwung, der mit dem „Zentral-Theater“ bereits vor dem Ersten Weltkrieg Neuburg erreicht hatte. Für Kulturpessimisten den Inbegriff einer verachtenswerten neuen Epoche symbolisierend, erwies sich das Kino in der Rosenstraße jedoch alles andere als auf der Höhe der Zeit. Vielmehr verhielt sich die Entwicklung des Zentral-Theater-Programms geradezu gegensätzlich zu jener des Stadttheater-Spielplanes. Wurden in der oberen Stadt, an einem traditionellen Ort der Kunst, zunehmend neue Formen und Inhalte ausprobiert, so wurde im sogenannten „Lichtspielhaus“ unterhalb des Schlosses mit Hilfe moderner Technik der Konservatismus propagiert.

Gewiss wurden anspruchsvolle Filme gezeigt, Melodramen mit der Schauspielerin Asta Nielsen, die während der gesamten Stummfilmzeit zur absoluten Weltspitze in ihrem Fach zählte. Und ebenso gelangten sogenannte „Kunstfilme“ zur Aufführung, die einfach nur die Möglichkeiten des neuen Mediums Kino ausloteten. Aber es wurden in der Rosenstraße eben auch Filme der Öffentlichkeit präsentiert, die eher konservativ-katholischem Kunstverständnis entsprachen – Filme, in die bedenkenlos ebenso jene Zuschauer gehen konnten, die während des Faschingsausklangs dem bunten Treiben in den Straßen und Tanzsälen fernblieben und lieber am 40-stündigen Gebet in der Hofkirche teilnahmen. Religiöse Darstellungen und Heiligenlegenden mit Titeln wie „Das Leben und Leiden Christi“ oder „St. Georg, der Drachentöter“ – es waren derartige Sujets, die für das Kinoprogramm in Neuburg vor 1914 repräsentativ waren.[15]

Musik

Gegensätze, wie sie sich auf der Bühne und auf der Leinwand abzuzeichnen begannen, manifestierten sich ebenso in anderen Bereichen der Kunst, in der Architektur etwa – erwähnt sei die 1901 im Jugendstil erbaute Warmbadeanstalt am Wolfgang-Wilhelm-Platz – oder in ganz besonderer Weise in der Musik. Allerdings kam es in der Konzertsparte nicht zu einer allmählichen Herausforderung der Tradition durch avantgardistische Richtungen, sondern elitärer und volkstümlicher Geschmack standen sich a priori gegenüber.

Einerseits wurde der urbanen Bevölkerung ein umfangreiches Angebot an ernsten musikalischen Darbietungen unterbreitet – ein Angebot, das für eine Kommune von der Größenordnung Neuburgs keineswegs als selbstverständlich zu bezeichnen ist. In diesem Punkt dürften die Vergangenheit der Stadt als Residenz und deren Gegenwart als Truppenstandort zum Tragen gekommen sein. Im ersten Halbjahr 1912 beispielsweise finden sich auf dem Veranstaltungskalender – zusätzlich zu den Standkonzerten des Militärs: Gesangsabende des Liederkranzes, das Konzert eines Pariser Orchesters mit Interpretationen US-amerikanischer Komponisten sowie ein Gastspiel der renommierten Violinistin Ernestine Boucher aus Paris, wobei unter anderem Werke von Bruch, Wolff, Saint-Saëns und Paganini zur Aufführung gelangten.[16]

Freilich war andererseits ebenso das Spektrum an volkstümlicher musikalischer Unterhaltung sehr breit. Mindestens fünf Gaststätten in Neuburg boten regelmäßig Tanzmusiken an – mit zunehmender Tendenz: Wurden 1909 lediglich zwanzig derartige Gesuche eingereicht, so waren es drei Jahre später bereits vierzig.[17] 1912 konnte die erwachsene Bevölkerung Neuburgs somit im Durchschnitt jedes Wochenende, die Advents- und die Fastenzeit ausgenommen, eine Tanzveranstaltung besuchen.

Varieté

Zweifellos war in Neuburg in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg das Bedürfnis nach Amüsement sehr groß, eine Tatsache, die sich nicht zuletzt durch eine Vielzahl von Varieté- Veranstaltungen belegen lässt. Die für die Wende vom 19. Zum 20. Jahrhundert so typische Sensationsgier nach dem Fremden und Exotischen konnte auch in einer Kleinstadt wie Neuburg gestillt werden. Dabei reichte das Angebot vom herkömmlichen Zirkus bis hin zu völlig neuartigen, recht obskur anmutenden Veranstaltungen, aus dem Bereich der Parapsychologie. So traten etwa bis zum Juli des vorletzten Friedensjahres in Neuburg unter anderem auf: Schuhplattler vom Schliersee; ein Okkultist, der angeblich über telepathische Fähigkeiten verfügte; ein Varieté, dessen Hauptattraktion ein indischer „Serpentintanz“ war; sowie ein mobiles Museum für „Anatomie, Ethologie und Naturwissenschaft“, das angeblich Folgendes zur Schau stellte: „geöffnete Körper, asiatische Beulenpest, Cholera, Lepra, Knochenresektionen, Amputationen, [Folgen von] Blitzschlag, Durchschlagskraft eines Stahlmantel-Geschosses, (…) Armbrüche, Beinbrüche“ etc.[18]

Unter all den sensationsheischenden Veranstaltungen, die 1912 beworben wurden, muss ein Spektakel gesondert erwähnt werden: die erste Luftlandung eines Motorflugzeugs bei Neuburg im Juli jenen Jahres. Die Aktion war ein Tribut an die Technikbegeisterung der Zeit – und in der Art und Weise ihrer Rezeption war sie ein Beleg dafür, dass sich Tradition und Moderne, Reaktion und Fortschritt keineswegs ausschließen mussten. Tatsächlich waren es vor allem bürgerlich-konservative Kreise, die den Fortschritt zur Luft in überschwänglichen, von Pathos geradezu strotzenden Worten feierten. Zitat aus dem „Anzeigeblatt“ Martin Loibls, auf dessen Initiative hin die Landung zustande gekommen war:[19]

„Durch die Münchener Straße, durch die Feldkirchener Durchfahrt strömte Neuburg auf den morgendlichen Plan. Fußvolk und Stahlreiter. Zur Vervollständigung der sportlichen Stimmung Wagen und Automobile. (…) Längs der Straße standen sie und harrten. Nicht sehr lange. Ein surrendes Geräusch, erst in weiter Ferne, ähnlich dem der Automobile, dann schärferes und grelles Knattern eines Flugzeugmotors. Wer’s einmal gehört hat, den durchzuckts. Hoch oben die Straße entlang, kam es sausend aus dem Nebel heran, eine elegante Biegung, ein steiler Abstieg – noch sahen die Insassen wie Puppen, das Ganze wie Spielzeug aus – mitten in der Wiese, ruhig, leicht, fast zart steht ein moderner Aeroplan (…)

Neuburg hat erlebt, wovon die Menschheit seit Jahrtausenden geträumt. Der große Atem der neuen Zeit brauste über uns[,] der Zeit, die das Gold und Silber blasser Mythen in Stahl der Wirklichkeit wandelt. Und wir können beinahe (…) in Variation eines uralten Wortes enthusiastisch ausrufen: Volare necesse est – vivere non necesse! (Fliegen müssen wir, aber Leben ist uns keine Notwendigkeit).“[20]

Vereinswesen

Ein Aspekt des Freizeitgeschehens, der insbesondere in den letzten Dekaden vor Ausbruch des Weltkrieges gesellschaftlich von Bedeutung war, wurde bisher nicht thematisiert: das Vereinswesen. Im Neuburg des frühen 20. Jahrhunderts gab es vielfältige Möglichkeiten, sich in einem Verein zu engagieren. Es gab „Urformen“, die dieser Ausprägung der Bürgerlichkeit ihre Gestalt gegeben hatten, mit anderen Worten: Gesangs- und Turnvereine.[21] Daneben aber existierten ebenso ausgesprochen reaktionäre Vereine, die katholische Jugend etwa, die regelrechte Kulturkämpfe gegen Emanzipationsbestrebungen der Frau und gegen die Sozialdemokratie führte,[22] sowie nationalistische Organisationen, die auf dem äußersten rechten Rand des politischen und kulturellen Spektrums anzusiedeln waren.

Zwei Ableger jener reichsweit agierenden Verbände – Ortsgruppen des Wehrkraftvereins (gegründet 1911) und des Deutschen Flottenvereins – entfalteten in der ehemaligen Residenzstadt rege Aktivitäten. Ihre Zielsetzung sahen beide Gruppierungen darin, konservative Kreise, auch die bürgerliche Jugend, auf einen neuen, in ihren Augen unvermeidlichen Krieg einzuschwören. Zu diesem Zweck veranstaltete der Wehrkraftverein im Gymnasium Vortragsabende, auf welchen in glorifizierender Weise über den Krieg gegen Frankreich 1870/71 oder über Kriege in den Kolonien referiert wurde, und hielt der Flottenverein Lichtbildervorträge zu dem etwas weit hergeholten Thema „Heldentaten der deutschen Marine“ ab.[23] Wohlwollend begleitet wiederum wurden derartige Veranstaltungen von der Berichterstattung des „Anzeigeblattes“, dessen Herausgeber Martin Loibl aufgrund seiner Offiziersausbildung bei den „Fünfzehnern“ wohl selbst zum Kreis der Nationalisten und Militaristen zu zählen war.

Abgesehen von den traditionellen Organisationen und vaterländischen Gruppierungen, taten sich in den letzten Jahren vor dem Krieg auch Vereine hervor, die auf neuartige Weise versuchten, Freizeit zu organisieren – Vereine, deren Existenz durch die zunehmende Mobilisierung der Bevölkerung möglich wurde, oder die in Konkurrenz zu den Turnern entstanden waren. Es gab in Neuburg auch eine Sektion des Deutschen Alpenvereins, die seit 1906 eine Hütte in den Stubaier Alpen unterhielt, einen Ring- und Stemm-Club und einen Schwimmverein.[24] Letzterer veranstaltete Ende Juni 1912 ein sogenanntes „Propaganda-Schwimmen“, das sämtliche damals in der Sportart gängigen Wettbewerbe aufwies.[25] Ob mit dieser Veranstaltung auch ein Kontrapunkt zum Gau-Fest der eher konservativ ausgerichteten Turner gesetzt werden sollte, das im Mai des gleichen Jahres aus Anlass des 50. Gründungsjubiläums des Turnvereins von 1862 in Neuburg stattfand,[26] mag dahingestellt sein.

Kriminalität

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wies Neuburg den Charakter einer beschaulichen Kleinstadt auf. Dementsprechend sicher konnten sich die Bürger in den Straßen und in der Öffentlichkeit bewegen. Dennoch sind für den Untersuchungszeitraum einige spektakuläre Kriminalfälle dokumentiert, die Fragen aufwerfen:

Noch in den Dezember 1911 fiel eine Messerstecherei mit Todesfolge, die sich in der Nähe des Schlosses ereignet hatte. Der Täter wurde wenige Monate später zu vierzehn Jahren Haft verurteilt. Gleich zu Beginn des Jahres 1912 musste ein Flickschneider wegen an einem Kind verübten Sittlichkeitsverbrechen für sieben Monate ins Gefängnis. Es handelte sich um einen Wiederholungstäter. Zu einer weiteren Messerstecherei kam es am Faschingsdienstag 1912 vor einer Gaststätte. Mitte März schoss in einem Joshofener Wirtshaus ein betrunkener Dienstknecht um sich und verletzte einen der Gäste schwer, wobei laut dem „Anzeigenblatt“ die übrigen Zecher noch an Ort und Stelle Selbstjustiz übten: „Der allgemeinen Empörung über die rohe Tat wurde dadurch Ausdruck gegeben, daß man [den Dienstknecht] weidlich durchprügelte, so daß er sich in das Krankenhaus der [Barmherzigen] Brüder begeben musste.“ Vom Juni 1912 datiert erneut eine Messerstecherei, auch diese Tat trug sich in Kreisen der Dienstknechtschaft zu. Noch im gleichen Monat wurde in der Nähe von Neuburg ein Schreinermeister von einem Jugendlichen erstochen und Anfang Juli schließlich kam es in einem Waldstück bei Neuburg zu einer versuchten Vergewaltigung einer „Tagelöhnersfrau“.[27]

Die Berufsgruppen, denen die meisten Täter, aber auch zahlreiche Opfer zuzurechnen waren, scheinen die Vermutung nahezulegen, dass in den unteren Bereichen der gesellschaftlichen Schichtung Neuburgs ein hohes Aggressionspotenzial vorhanden war. Ausgehend von dieser Annahme, könnte die Schlussfolgerung zutreffen, dass es nicht zuletzt die Zwänge der bürgerlichen Lebenswirklichkeit der Vorkriegsjahre waren, die von Zeit zu Zeit zu einem unkontrollierten Gewaltausbruch führten. Dabei war in Neuburg gewiss nicht nur gesellschaftliche Repression verantwortlich zu machen waren, sondern ebenso die Tatsache, dass weniger wohlhabenden Schichten oftmals, auch sehr unverblümt, mit Verachtung begegnet wurde. Der Männer-Turnverein beispielsweise veranstaltete jedes Jahr im Fasching einen sogenannten „Dienstbotenball“, in dem man sich über diese Berufsgruppe lustig machte.[28] Ausgehend von einer derartigen Einstellung war es meist nur ein Schritt hin bis zur offenen Diskriminierung – in Neuburg besonders ausgeprägt durch die hervorgehobene Rolle des Militärs. In Offizierskreis etwa galten Dienstmädchen lediglich als „Prostituierte“, die stationierte Soldaten mit Geschlechtskrankheiten anstecken würden.[29]

Gesundheitsfürsorge

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wies in vielen deutschen Städten die öffentliche Gesundheitsfürsorge eklatante Defizite auf. Darunter zu leiden hatte vor allem die weniger gut situierte Bevölkerung, auch in Neuburg. Wenn in den Krankenhäusern der Stadt junge Frauen an Knochenentzündungen starben, wenn dort 25-jährige Dienstknechte an den Folgen einer Entzündung im Rachenbereich dahinsiechten und wenn im Jahre 1912 die Einführung einer Müllabfuhr deshalb scheiterte, weil die Bürger alles selbst hätten bezahlen müssen und sich darum nur 30 Haushalte beteiligen wollten,[30] dann wirft dies kein gutes Licht auf die Gesundheitspolitik und auf die Fürsorgepflicht der Kommune. Unter denjenigen jedenfalls, die von diesen Zuständen zunächst betroffen waren, dürfte sich, verstärkt durch ihre soziale Deklassierung, ein erhebliches Frustrationspotential ausbildet haben.

Freilich richtete sich der Unmut nie gegen die lokale Obrigkeit. Als im November 1918 auch an der Donau für die progressiven Kräfte der Zeitpunkt gekommen wäre, die Machtfrage zu stellen, erwies sich Neuburg als ein Musterbeispiel an Ruhe und Ordnung. Bürgermeister und Magistrat blieben im Amt, während sich die örtliche Sozialdemokratie für den Schutz des Privateigentums aussprach und sich gegen jede Form des Radikalismus wandte.[31] Das lange Verharren in überkommenen gesellschaftlichen Verhältnissen schien zunächst auch in Neuburg über den Epochenbruch Erster Weltkrieg hinauszuwirken.

Ausblick

Neuburg im Jahr 1912 – eine Kleinstadt zwischen Tradition und Moderne, wobei die Zeichen einer neuen Zeit noch eher schwach zu vernehmen waren. Aber sie waren gleichwohl unübersehbar, vor allem im kulturellen Leben der Stadt. Noch einige Jahre sollten diesem relativ beschaulichen Dasein vergönnt sein, bevor die Folgen des Weltkrieges letztlich doch für einschneidende Veränderungen sorgten. Schien es im Frühjahr 1919 nach Waffenstillstand und Revolution zunächst, als seien die Umwälzungen, die die Metropolen Mitteleuropas erfasst hatten, an der Kleinstadt Neuburg fast spurlos vorübergegangen, so machte spätestens der Vertrag von Versailles deutlich, dass dies nicht der Fall war. Der Einschnitt kam mit der erzwungenen Abrüstung, die der Friedensschluss vorsah und dem der Garnisonsstandort Neuburg zum Opfer fiel.

Die Auswirkungen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges veränderten den Alltag der Stadt gänzlich. Die gesellschaftliche Neuformierung, die die deutsche Terrorherrschaft über Europa mit sich brachte, machte auch an der Donau nicht halt. Die Ankunft von Evakuierten, Flüchtlingen und Vertriebenen setzte einen Bevölkerungsanstieg in Gang, führte zu bis dahin ungeahnten Aktivitäten im Wohnungsbau und resultierte seit den fünfziger Jahren in einer planmäßigen Ansiedlung von Industriebetrieben. Allmählich entstand das heutige Bild Neuburgs.

[1] Unter den Neuerscheinungen zum Ersten Weltkrieg am ausführlichsten: Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs, München 2014.

[2] Exemplarisch dazu: Martin H. Geyer: Verkehrte Welt Revolution, Inflation und Moderne, München 1914-1924, Göttingen 1998.

[3] Vgl. Rudolf Oswald, „Fußball-Volksgemeinschaft“. Ideologie, Politik und Fanatismus im deutschen Fußball 1919-1964, Frankfurt a.M., New York 2008, 94ff.; Matthias Marschik, Topographie der freien Zeit, in: SWS-Rundschau 33 (1993), H. 3, 353-363.

[4] Vgl. etwa: Justus H. Ulbricht, „Wege nach Weimar“ und „deutsche Wiedergeburt“: Visionen kultureller Hegemonie im völkischen Netzwerk Thüringens zwischen Jahrhundertwende und „Drittem Reich“, in: Wolfgang Bialas und Burkhard Stenzel (Hg.), Die Weimarer Republik zwischen Metropole und Provinz, Weimar, Köln, Wien 1996, 23-35.

[5] Vgl. Oswald, „Fußball-Volksgemeinschaft“, 51f.

[6] Vgl. Wolfgang Wollny, Die Neuburger Arbeiterbewegung zwischen 1918 und 1945, in: Barbara Zeitelhack u.a. (Hg.), Umbrüche. Leben in Neuburg und Umgebung 1918-1948. Ausstellung des Stadtmuseums Neuburg an der Donau vom 28. März bis 5. Oktober 2008, Neuburg a.d. Donau 2008, 97f.

[7] Dazu die einschlägigen online-zugänglichen Statistiken.

[8] Thomas Menzel: Neuburg an der Donau als Militärstandort, in: Zeitelhack, Umbrüche (wie Anm. 6), 49f.

[9] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 7.2.1912.

[10] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 18.1.1912, 24.1.1912 und 28.1.1912.

[11] Zu den einzelnen Inszenierungen und Besprechungen: Neuburger Anzeigeblatt, 30.1.1912, 8.2.1912, 22.2.1912, 2.3.1912, 10.3.1912, 16.3.1912, 21.3.1912, 28.3.1912 und 31.3.1912. Über die männliche Hauptfigur von Heijermans Tragödie „Ghetto“ war im „Anzeigeblatt“ vom 19.3.1912 zu lesen: „Ihn ekelt das Treiben seiner jüdischen Stammesbrüder an.“

[12] Neuburger Anzeigeblatt, 28.3.1912.

[13] Vgl. etwa: Neuburger Anzeigeblatt, 3.3.1912.

[14] Zu den genannten Veranstaltungen: Neuburger Anzeigeblatt, 22.2.1912, 12.3.1912, 17.3.1912 und 25.4.1912.

[15] Vgl. etwa: Neuburger Anzeigeblatt, 4.1.1912, 5.1.1912, 17.2.1912, 2.3.1912, 30.3.1912, 6.4.1912, 14.4.1912, 20.4.1912, 27.4.1912, 4.5.1912, 12.5.1912, 1.6.1912, 8.6.1912, 15.6.1912, 22.6. 1912 und 21.7.1912.

[16] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 6.1.1912, 18.1.1912, 21.1.1912 und 13.4.1912.

[17] Vgl. Tanzmusik-Bewilligungen 1906-1920, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (1561 I).

[18] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 17.1.1912, 25.1.1912, 6.4.1912, 7.7.1912 [Zit. ebd.] und 18.7.1912.

[19] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 12.7.1912.

[20] Vgl. Zeitungsartikel o. Dat., Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (669).

[21] Vgl. Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (3036 und 3014) sowie die einschlägigen Artikel des „Neuburger Anzeigeblattes“ zur Gesangsvereinigung „Liederkranz“.

[22] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 25.4.1912, 2.6.1912, 4.6.1912 und 15.6.1912.

[23] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 17.1.1912, 4.4.1912, 12.4.1912 und 15.5.1912.

[24] Vgl. Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (1563, 3030 und 3039).

[25] Vgl. Programm zum „Propaganda-Schwimmfest“ am 30.6.1912, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (1563).

[26] Vgl. Turnverein Neuburg a.D. an den hohen Stadtmagistrat der Stadt Neuburg a.D., 10.3. 1912 und 21.3.1912; Festprogramm zum 50 jährigen Jubiläum, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (3014).

[27] Zu den einzelnen Delikten: Neuburger Anzeigeblatt, 3.1.1912, 22.2.1912, 5.3.1912, 24.3.1912 [Zit. ebd.], 9.6.1912, 26.1.1912 und 3.7.1912.

[28] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 2.2.1912.

[29] Vgl. dazu etwa: Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (2943).

[30] Zu den einzelnen Missständen vgl. die entsprechenden amts- und bezirksärztlichen Gutachten, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (3884). Zur Müllproblematik in Neuburg vor dem Ersten Weltkrieg vgl. Bekanntmachung des Stadtmagistrats vom 9.4.1912 und Beschluss vom 6.5.1912, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (1009).

[31] Vgl. Wollny, Arbeiterbewegung (wie Anm. 6), 99f.

Diener an deutschen Höfen

Eine Bestandsaufnahme zwischen Wunsch und Wirklichkeit am Beispiel Württembergs

Stuttgarter Schloss

By Uetrecht (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Viel ist geschrieben worden über die Bediensteten an deutschen Höfen des Mittelalters, vor allem jedoch in der Frühen Neuzeit und immer wieder wurde betont, dass viele Angaben, viele Posten und viele hochtrabende Bezeichnungen mehr Wunsch waren denn Wirklichkeit und tatsächlich lässt sich auch anhand von Hofordnungen durchaus nachweisen, dass viele Posten und Pöstchen, die es an deutschen Höfen gab nur in der Theorie existierten, denn sie waren entweder nie besetzt oder aber sie wurden in Personalunion ausgeübt und ein Hofmarschall war gleichzeitig auch Küchenmeister oder ähnliches.[1]

Neben diese Erkenntnis tritt das ebenso wohlbekannte Phänomen, dass zum Teil viele Diener eines Hofes in den Hofordnungen, die dort erstellt wurden aber gar nicht auftauchen. Bisher ist, soweit mein Kenntnisstand - man möge mich informieren, wenn ich irre – nicht wirklich versucht worden anhand von Quellen herauszufinden, welche Diener, die es realiter am Hof gab, auch in den Hofordnungen auftauchen oder umgekehrt welche eben nicht.[2] Da mir vor einiger Zeit durch einen schieren Zufall ein württembergisches Dienerbuch[3] in die Hände fiel und der Umstand hinzutritt, dass es zahlreiche württembergische Hofordnungen gibt, die ich auch bereits in meiner Dissertation ausgewertet habe, möchte ich an dieser Stelle nun eine Gegenüberstellung versuchen und exemplarisch für das Herzogtum und spätere Königreich Württemberg herausarbeiten welche Diener es gab, welche von ihnen in den Hofordnungen genannt werden und ob sich daraus möglicherweise eine Gesetzmäßigkeit oder ein Muster ableiten lässt.

Hofordnungen in Württemberg

Die für diese Auswertung zur Verfügung stehenden Hofordnungen stammen aus den Jahren 1478 bis 1818, umfassen also einen Zeitraum von beinahe 400 Jahren, in denen viele grundlegende Veränderungen nicht nur im politischen Bereich geschahen, sondern auch, was die Struktur, Bedeutung und Organisation der Höfe betrifft.[4]

Auch das Territorium Württemberg war in diesen Jahrhunderten starken Veränderungen unterworfen. Ausgebildet hatte sich Württemberg im 11. Jahrhundert als Grafschaft, die im Jahr 1495 zum Herzogtum erhoben wurde. Die erste hier vorliegende Hofordnung des Jahres 1478 stammt also noch von einem kleinen spätmittelalterlichen Grafenhof im Süden Deutschlands. Die Haupt- bzw. Residenzstadt Württembergs war Stuttgart, das auch mehrfach in den Hofordnungen Erwähnung findet.

Im Jahr 1803 erfuhr Württemberg eine weitere Erhebung, diesmal

zum Kurfürstentum und im Jahr 1806 schließlich zum Königtum, das gut 100 Jahre später, im November 1918, mit Ausrufung des „freien Volksstaates Württemberg“ ein Ende fand.

Die hier vorliegenden Hofordnungen umfassen also alle Teile der württembergischen Geschichte, beginnend mit der gräflichen Zeit, über die herzogliche, kurfürstliche bis hin zur königlichen Ära.

"Württembergisches Dienerbuch" von Georgii-Georgenau

Das zum Vergleich dienende „Dienerbuch“ setzt noch deutlich früher an, nämlich im 9. Jahrhundert und endet ebenfalls im 19. Jahrhundert. Somit sind direkte Vergleiche ab dem Ende des 15. Jahrhunderts bis hinein ins beginnende 19. Jahrhundert möglich, was einen seltenen Glücksfall der Überlieferung darstellt.

Veröffentlicht wurde diese Auflistung der württembergischen Dienerschaft von Eberhard Emil von Georgii-Georgenau im Oktober des Jahres 1876. Georgii-Georgenau hat dieses Werk allerdings nicht selbst verfasst – nur Teile und Ergänzungen stammen aus seiner Feder, wie er im Vorwort bekennt. Den Hauptteil des Werkes hat auch er gefunden und schreibt dazu: „In dem K. Geheimen Haus- und Staats-Archive zu Stuttgart befindet sich unter den Manuscripten ein starker Foliant mit der Aufschrift „Fürstlich Württembergisch Diener Buoch […]“.“ Ursprünglich umfasste dieses Werk wohl nur eine Auflistung der Diener zwischen den Jahren 1608 und 1628, wurde dann bis ins Jahr 1676 erweitert und schließlich „von verschiedenen württembergischen Archivaren […] bis zum Beginne des XIX. Jahrhunderts fortgesetzt […] und […] auch auf frühere Jahrhunderte zurückverfolgt […].“ Sowie außerdem um eine Auflistung der Äbte, Prioren und diverser anderer Amtsträger des Fürstentums Württemberg erweitert.[5]

Noch ein kurzer Exkurs:

Wer sich hier in diesem Zusammenhang an dem Begriff „Diener“ stößt und ihn ggf. für wissenschaftlich nicht korrekt genug oder auch zu schwammig hält: Ich verwende ihn, da auch die Zeitgenossen (s. den Titel des „Dienerbuchs“) ihn verwendeten und nicht zuletzt die Ausführungen von Wührer und Scheutz deutlich gemacht haben, dass derart benutzte Begrifflichkeiten durch die Zeitgenossen durchaus bewusst eingesetzt wurden.[6]

Diener am Hof und in der Hofordnung

| Ämter laut Dienerbuch[7]: | Ämter laut württembergischen Hofordnungen der Jahre: |

| Hoffmarschalckh | Marschall HO 1611, HO 1660 Hofmarschall: HO 1685, HO 1696, HO 1711 Obermarschall: HO 1794, HO 1798 Oberhofmarschall: HO 1711, HO 1807 Futtermarschall: HO 1611 |

| Truchsessen | |

| HoffOfficier: GeneralLeutenantObristeObristWachtmeisterRittmeisterHauptleuthReutter-Hauptmann

TrabantenHauptmann Trabanten-Leutenant Trabanten-Wachtmeister |

Leutnant: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 Rittmeister: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 Trabanten: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 Trabantenhauptmann: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 Hauptmann: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 Reiterhauptmann: HO 1614, HO 1618, HO 1660 |

| Cavalier insgemein | Kavaliere: HO 1711, HO 1794, HO 1798, HO 1807 Hofkavaliere: HO 1685, HO 1696, HO 1711 |

| Stallmeister und Oberstallmeister | Stallmeister: HO 1549, HO 1550, HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660, HO 1711 |

| UnderStallmeister | |

| Stuttenmeister | |

| Bereutter | |

| CammerRath und StallCassierer | |

| HausHofmaister | Hofmeister: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 Haushofmeister: HO 1478, HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 |

| Oberschencken | |

| HoffRäth | Räte: HO 1478, HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660, HO 1711 Oberhofräte: HO 1818 |

| ChammerJunckher | |

| HofJunckher | |

| Hertzogin Hofmeister | |

| FrawenZimmerHoffmaister | |

| Fürstlicher Mundschenckh | Mundschenk: HO 1660, HO 1711 |

| Fräwlin Hofmeister | |

| Fräwlin Mundschenckh | |

| OberVorst- und Jaegermaister | Oberjägermeister: HO 1711 |

| Vicejaegermeister | Jägerbuben / Jägerjungen: HO 1549 Jägerknechte: HO 1549 Jäger: HO 1550, HO 1794 |

| Falckhenmaister | |

| BurgVogt | Burgvogt: HO 1549, HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 |

| Vorstmeister zu Stuttgardt | |

| Cammerpagen | Pagen: HO 1660 |

| Hofprediger | |

| Leib- und HofMedici | Hofmedicus: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 |

| Extraord. Hof- und LeidMedici | |

| HofApotheker | |

| KunstCammerInspectoses | |

| Junger Herrschafft Praeceptores | |

| CammerPagen | |

| Informatores der Pagen | |

| HausKuchinmeister | Küchenmeister: HO 1478, HO 1549, HO 1550, HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 Koch: HO 1478, HO 1549, HO 1550 Herrenkoch: HO 1478 Frauenkoch: HO 1478 Küchenjunge / Küchenbube: HO 1478, HO 1549 |

| LandtKuchinmaister | |

| HofCammerRäthe | |

| KuchenVerwalter | |

| Kuchenschreiber | |

| Speisser | Speiser: HO 1478, HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 |

| HoffKüfer | Hofküfer: HO 1660 |

| HausKeller | Hauskeller: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 Keller: HO 1478, HO 1549, HO 1550 Kellerschreiber: HO 1685, HO 1696 Kellerknecht: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660, HO 1711 |

| Mundschenckh | s.o. |

| Hofbeckh oder Pfistermeister | Backmeister / Bäcker: HO 1550 |

| Mundbeckh | |

| Hof- und Leibbarbiere | |

| Chammerdiener | |

| Lakaien: HO 1549, HO 1550, HO 1660, HO 1711 | |

| Hochfürstlicher Durchlaucht Cammerdiener | |

| Thürhüetter | |

| CammerPortier | Portiers: HO 1794, HO 1798, HO 1807 Pförtner: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 |

| Bawmaister | |

| BawVerwaltter | |

| HoltzVerwaltter | |

| Bawschreiber | |

| Pallier oder Herrschafftl. Zimmermann | |

| Werckmaister | |

| Tantzmeister | |

| Ballmeister | |

| BallMarqueur | |

| Fechtmeister | |

| Cappellmaister | |

| ViceCappellmaister | |

| HofOrganist | |

| HofMahler | |

| HofVischer | |

| Seemeister der Weltliche | |

| Mühlmaister | |

| HausSilberCämmerling | |

| LandSilberCämmerling | |

| Ristmaister | |

| Wagenbietter (Haus-, Land-) | |

| Saalmaister | Saalmeister: HO 1614, HO 1618, HO 1660, HO 1711 |

| SattelKnecht | |

| Plattner bey dem Newen Baw | Plättner: HO 1660 |

| HaussFurier | Hoffourier: HO 1696, HO 1711, HO 1794, HO 1798, HO 1807 Fourier: HO 1660, HO 1711 Vizefourier: HO 1696 |

| LandtFurier | Landfourier: HO 1711 |

| Hof- und FeldTrompeter | |

| GarttenInspector oderOberGärttner | Gärtner: HO 1549, HO 1550 |

| Hertzogin Gärttner | |

| Undere Kuchingärttner | |

| Zeltmaister | |

| HausLiechtCämmerer | Lichtkämmerer: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 |

| LandtLiechtCämmerer | |

| Hofmetzger | Metzger: HO 1549, HO 1550 |

| SchweinMeister | |

| Melckher | |

| SalltzKoch | |

| Gewelbschneider | |

| Grottier | |

| WachsBleicher | |

| Wildbrettschreiber | |

| MeisteJjäger | |

| BluthJäger | |

| Büchsenspanner | |

| Thorwart unter Falckhenthor | Torwärter: HO 1478, HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660 Wächter: HO 1549, HO 1711 |

| Thorwart unter dem Marstall | |

| Thorwart unter dem Neuen Bau | |

| Handwerker: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660, HO 1711 Hofhandwerker: HO 1794, HO 1798, HO 1807 |

|

| Hausschneider, zugleich HaussLiechtCämmerling | Schneider: HO 1549 Hausschneider: HO 1685, HO 1696 |

| Zelltschneider | |

| Hofglaser | |

| HofDreher | |

| „ Schreiner | Schreiner: HO 1550 |

| „ Schlosser | Schlosser: HO 1660, HO 1711 |

| „ Schmid | Schmied: HO 1660, HO 1711 |

| „ Biersieder | Brauer: HO 1549 |

| „ Sailer | |

| „ Kürschner | |

| „ Schuhmacher | |

| HofGoldschmid | Goldschmied: HO 1660 |

| „ Sporer | |

| „ Riemer | |

| „ Kübler | |

| „ Bronnenmacher | |

| „ Sattler | |

| „ Wagner | |

| „ Dachdeckher |

Schon bei einem ersten groben Überblick wird deutlich, dass lange nicht alle Personen, die als zum Hofstaat gehörig angegeben werden auch tatsächlich in den Hofordnungen auftauchen. Ja, die, die dort auftauchen tun dies nicht einmal regelmäßig und in allen Ordnungen, sondern oftmals findet sich ein Diener nur ein bis zweimal in Hofordnungen. Dies macht deutlich, dass selbige Ordnungen offensichtlich auf aktuelle Anlässe reagierten und somit nur die Personen aufgenommen wurden, denen zu einem speziellen Zeitpunkt, vielleicht aufgrund von Unklarheiten oder auch von verschiedenen Vorkommnissen, zusätzliche Anweisungen gegeben werden mussten oder sollten.

Neben der oben aufgezeigten Gruppe der Personen, die definitorisch zum Hofstaat gehören und ggf. in Hofordnungen auftauchen gibt es eine zweite Gruppe und zwar diejenige der Personen, die zwar in verschiedenen Hofordnungen genannt werden aber nicht zum eigentlichen Hofstaat gehören. In Württemberg sind dies folgende Personen bzw. Amtsträger:

Landhofmeister: HO 1478, HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660

Statthalter: HO 1549

Schreiber: HO 1549, HO 1550

Geschworener Schreiber: HO 1478

Kanzler: HO 1478

Minister: HO 1794, HO 1798

Vogt: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660, HO 1711

Bürgermeister: HO 1711

Zahlmeister: HO 1478

Vogler: HO 1549

Futterschreiber: HO 1478

Wagenbietter: HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660

Kornmesser: HO 1478

Hofknecht / Schlossknecht: HO 1818

Hausknecht: HO 1478

Fuhrleute / Fuhrknechte: HO 1549, HO 1550, HO 1611, HO 1614, HO 1618, HO 1660

Blattuern: HO 1711

König Wilhelm I. von Württmberg

By Georg Friedrich Erhardt (1825 - 1881) [Public domain], via Wikimedia Commons

Zumindest einige von ihnen werden im „Dienerbuch“ ebenfalls aufgezählt. Unter die Bezeichnung CantzleyVerwandte fallen folgende Personen:

- Landhofmeister

- Statthalter

- Kanzler

- Schreiber / geschworener Schreiber

Vogt und Bürgermeister finden sich unter den weltlichen Beamten, denen die Verwaltung von Städten bzw. Landbezirken obliegt.

Für die Residenzstadt Stuttgart sind im „Dienerbuch“ auch Buchhalter genannt, evtl. fällt der in der Hofordnung von 1478 genannte Zahlmeister in diese Gruppe.

Keinerlei Erwähnung im „Dienerbuch“ finden hingegen die sehr wohl in Hofordnungen zu findenden Personen mit den Bezeichnungen: Vogler, Futterschreiber, Wagenbietter, Kornmesser, Hofknecht / Schlossknecht, Hausknecht, Fuhrleute / Fuhrknechte und die ungeklärte Bezeichnung Blattuern.

[1] Derartiges geschah am Düsseldorfer Hof Johann Wilhelms, s. Friedrich Lau, Die Regierungskollegien zu Düsseldorf und der Hofstaat zur Zeit Johann Wilhelms (1679-1716), in: Düsseldorfer Jahrbuch (1937 und 1938), S. 228–242 und S. 257-288, hier S. 274. Weiter Beispiele für Personalunionen finden sich zahlreich, so etwa in Hessen-Darmstadt, s. Eckhart G. Franz, Hof und Hofgesellschaft im Großherzogtum Hessen, in: Karl Möckl (Hg.), Hof und Hofgesellschaft in den deutschen Staaten im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, Boppard a. Rh. 1990, (Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, 18), S. 157–176, hier S. 166. Gerade in Kleinstterritorien, wie etwa in Dannenberg ist das Phänomen der Titelkumulation zu finden, s. Michael Reinbold, Hof und Landesverwaltung in Dannenberg 1570-1636. Hof- und Kanzleiordnungen als Spiegel herrscherlichen Selbstverständnisses am Beispiel einer welfischen Sekundogenitur, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte (1992), S. 53–70, hier S. 64 und S. 70. In Bamberg etwa existierten einige Ämter von vornherein nur auf dem Papie, s. Emma Maria Weber, Bamberger Hofleben im achtzehnten Jahrhundert, Phil. Diss., Bamberg 1939, S. 64ff.

[2] Bereits Werner Paravicini stellte beim 1996 abgehaltenen Symposium über Hofordnungen der damaligen Residenzen-Kommission die Frage welche Personen oder Gruppen in den Hofordnungen keine Erwähnung finden, s. Frage 10 im Kolloquiumsbericht: „(10) Wer steht nicht in den Hofordnungen? Welche Teile des Hofes werden nicht berücksichtigt oder geradezu ausgegliedert? Spiegelt dies die Organisationsstruktur des Hofes wider?“ Detlev Kraak, Höfe und Hofordnungen. Kolloquiumsbericht, in: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (1996), S. 17–26, hier S. 17f.

[3] Eberhard Emil von Georgii-Georgenau, Fürstlich Württembergisch Dienerbuch vom IX. bis zum XIX. Jahrhundert, Stuttgart 1877. Als Digitalisat bei der ULB Düsseldorf: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/search/7900367?query=dienerbuch

[4] HO 1478, Gf. Ulrich V., der Vielgeliebte, in: Heidrun Hofacker, Kanzlei und Regiment in Württemberg im späten Mittelalter, Diss. Phil., Filderstadt 1989, S. 224-226; HO 1549, Hg. Christoph, in: Arthur Kern, Deutsche Hofordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts, 2, Berlin 1905-1907 (Denkmäler der Deutschen Kulturgeschichte), Bd. 2, S. 141f.; HO 1550, Hg. Christoph, in: ibid., Bd. 2, S. 141f.; HO 1611, Hg. Johann Friedrich, in: ibid., Bd. 2, S. 143-160, FN; HO 1614, Hg. Johann Friedrich, in: ibid., Bd. 2, S. 143-160; HO 1618, Hg. Johann Friedrich, in: ibid., Bd. 2, S. 143-160, FN; HO 1660, Hg. Eberhard III., in: ibid., Bd. 2, S. 143-160, FN; HO 1685, Hg. Eberhard Ludwig, in: ibid., Bd. 2, S. 143-160, FN; HO 1696, Hg. Eberhard Ludwig, in: ibid., Bd. 2, S. 143-160, FN; HO 1711, Hg. Eberhard Ludwig, in: Friedrich Carl von Moser, Teutsches Hof-Recht in zwölf Büchern, 2, Frankfurt-Leipzig 1761, Bd. 1, S. 54-73; HO 1794, Hg. Ludwig Eugen, in: Herzog Ludwig Eugen von Württemberg-Teck, Hofordnung, Stuttgart 1794, Dezember 8; HO 1798, Hg. Friedrich II (Kg. Friedrich I.), in: Hg. Friedrich II. von Württemberg-Teck, Hofordnung, Stuttgart 1798, April 20, Verfügbar unter http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz394219473; HO 1807, Kg. Friedrich I., in: König Friedrich I. von Württemberg, Herzoglich-Würtembergische Hof-Ordnung und HO 1818, Kg. Wilhelm, in: Hofordnung König Wilhelm von Württemberg 1818, in: Das Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg im Auszuge. Eine Sammlung sämmtlicher in den Regierungs=Blättern des Königreichs Württemberg vom Jahre 1806 an enthaltenen, noch ganz oder theilweise gültigen Gesetze, Verordnungen etc. mit erläuternden Anmerkungen und einem Haupt=Register 1840, S. 71–77.

[5] Georgii-Georgenau, Dienerbuch, Vorwort.

[6] Jakob Wührer, Martin Scheutz, Zu Diensten Ihrer Majestät. Hofordnungen und Instruktionsbücher am frühneuzeitlichen Wiener Hof, Wien 12011 (Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 6), S. 37f. und vgl. hierzu auch Otto Brunner, Adeliges Landleben und europäischer Geist. Leben und Werk Wolf Helmhards von Hohberg, 1612-1688, Salzburg 1949, S. 62.

[7] Die hier aufgezählten Personen gehören laut Dienerbuch zum „Fürstlich Württembergischen Hofstaat“, s. Georgii-Georgenau, Dienerbuch, Inhaltsverzeichnis S. XIf.

Offene Fragen zur Gefangennahme von Weberknechten in Kreuznach im Januar 1422

In meinem hypotheses-Blog beschäftige ich mich mit der Ortsgeschichte von Ockenheim in Rheinhessen, unweit von Mainz. Es sind verschiedene, meist kleine Quellen, kurze Erwähnungen, die bislang in der Ortsgeschichte wenig oder gar keine Beachtung fanden, denen ich in meinen „Werkstattberichten“ nachgehe.

In den Regestenbänden von Johannes Mötsch zu Urkunden der Grafen von Sponheim stieß ich zuletzt auf einen Eintrag mit der Erwähnung des Weberknechts Johann von Ockenheim, der mein Interesse gewann. Doch sind mir bislang die Hintergründe für die im Regest beschriebene Handlung nicht klar geworden. Kenner der Sponheimer Geschichte um 1420 mögen mir vielleicht helfen können...

1422 Januar 21

Die Weberknechte Konrad (Contze) von Gelnhausen (Geylenhusen), Rorich von Hachenburg (-berg), Heinrich von Alsenz (Alsentze), Johann (Henne) Seydenknauff von [Kaisers-]Lautern (Lutern), Johann (Henne) von Friedberg (Friede-), Heinrich (Hentze) von Meisenheim, Konrad (Contze) von Dieburg (Diepberg), Erhard von Nürnberg (Nuren-), Peter von Zell (Celle) im Hamm, Markus (Merkel) Leybche von Nürnberg, Johann (Henne) von Wallertheim (Waldertheim), Johann (Henchin) von Ockenheim, Johann (Henne) von Odernheim an der Glan (Glane), Jakob von Driedorf (Drijdorff), Peter von Trier, Konrad (Contze) von Lettweiler (Litwilre), Heinrich (Hentze) von Manrago, Johann (Henne) von Montabaur (Monthabur), und Johann (Henne) von Sobernheim bekunden: sie waren zu Kreuznach (Crutzenach) aufgehalten und ins Gefängnis gelegt worden wegen der gegen die dortige Herrschaft begangenen Frevel. Aus Gnade hat man sie jetzt freigelassen. Sie geloben, sich deswegen nicht an Ludwig Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern (Beyern), Johann Grafen zu Sp. und den Ihren zu rächen, und bitten Schultheiß und Schöffen zu Kreuznach um Besiegelung mit dem Gerichtssiegel. Diese kündigen das Siegel an. [...]1

Warum kam es zu der temporären Festsetzung der Weberknechte? Steht sie in Verbindung mit der Auseinandersetzung um den Kreuznacher Burgfrieden?

Hintergrund: Graf Ludwig V. von Sponheim-Starkenburg erhielt 1417 als Erbe der Gräfin Elisabeth von Sponheim-Kreuznach die „Vordere Grafschaft“ von Sponheim – vier Fünftel des Besitzes der verstorbenen Gräfin. Dazu gehörten die Städte und Ämter Kirchberg, Koppenstein, Kreuznach und Naumburg und vier Fünftel der Burg in Kreuznach. Das andere Fünftel erhielt der Pfalzgraf: die „hintere Grafschaft“ und ein Fünftel der Kreuznacher Burg. Um dieses Fünftel der Burg kam es 1417 zum Streit, denn der Sponheimer Graf wollte es dem Pfalzgrafen nicht gewähren. Der Mainzer Erzbischof schlichtete 1419.2

Diese Auseinandersetzung mag auf eine andere Urkunde rekurrieren, in der ein Ockenheimer Burgherr als Kontrahent von Johann V. genannt wird3 ...

1419 August 23

Johann (Hans) von (Gau-)Algesheim (Algis-) wird lediger Mann des Johann Grafen zu Sp. und gelobt, gegen den Grafen, seine Erben, Land und Leute sowie die, die es vor ihm verantworten wollen, nichts zu tun oder zu veranlassen und des Grafen Schaden zu warnen. Besonders soll er diesen gegen Emmerich von Ockenheim und seine Helfer, bis der Krieg zu Ende ist. Er bittet: (1) Johann von Sötern (Soetern) und (2) Jakob von Lachen um Besiegelung. Diese kündigen ihre Siegel an. [...]4

... aber die obengenannte Urkunde entstand drei Jahre später. Es ist nur eine vage Vermutung, dass sie Johanns V. Launen anheimfielen, die er 1422 mehrmals zeigte.5

Wer kennt sich mit der Sponheimer Geschichte näher aus und kann die Gefangennahme und gnadenreiche Freilassung der Weberknechte 1422 erklären?

Ich danke für Hinweise in der Kommentarfunktion.

- Mötsch, Johannes: Regesten des Archivs der Grafen von Sponheim 1065-1437. Band 3: 1400-1425. (= Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 43). Koblenz 1989. Seite 469, #4055.

- Als weiterführende Literatur sei Dotzauer, Winfried: Geschichte des Nahe-Hunsrück-Raumes von den Anfängen bis zur Französischen Revolution. Stuttgart 2001. S. 282-287 genannt.

- Emmerich von Ockenheim ist mehrfach urkundlich erwähnt: 1340/1350, 1353-03-19, 1360-03-23, 1380, 1401, 1419-08-23 (=obige Urkunde), 1429-09/10-xx, 1438, 1454. Da an keiner Stelle etwas zu familiären Beziehungen oder Alter beschrieben werden, ist es müßig, herauszufinden, ob der 1419 genannte Emmerich schon 1340 lebte oder noch 1454. Zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert verwalteten Mainzer Ministeriale die Burg in Ockenheim, danach wurde sie vermutlich nur noch als Steinbruch benutzt.

- Mötsch, Johannes: Regesten des Archivs der Grafen von Sponheim 1065-1437. Band 3: 1400-1425. (= Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 43). Koblenz 1989. Seite 401, #3914.

- Vgl. Dotzauer, Winfried: Geschichte des Nahe-Hunsrück-Raumes von den Anfängen bis zur Französischen Revolution. Stuttgart 2001. S. 287.

Call for Papers: Alles nur Krawall? Lohnarbeit, spontaner Protest und Organisation…

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022387421/

W2-Akademie-Professur für Musikwissenschaft/Digitale Musikedition/Digital Humanities zu besetzen

Am Musikwissenschaftlichen Seminar der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn ist im Rahmen des Akademievorhabens “Beethovens Werkstatt: Genetische Textkritik und Digitale Musikedition” zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Universitätsprofessur (W2) (Akademie-Professur)

für Musikwissenschaft/Digitale Musikedition/Digital Humanities

zu besetzen.

Bei der Professur handelt es sich um eine gemeinsam von der Universität Paderborn und von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, eingerichtete Stelle, die im Rahmen der Weiterqualifizierungs-initiative der Union der deutschen Akademien steht und die zur stärkeren Vernetzung der beiden Institutionen beitragen soll. Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll einerseits das Fach Musikwissenschaft mit einem Schwerpunkt im Bereich der Digitalen Musikedition bzw. der Digital Humanities in Forschung und Lehre vertreten. Zu dem Aufgabengebiet der Akademie-Professur gehört zugleich die Mitarbeit im Akademievorhaben „Beethovens Werkstatt: Genetische Textkritik und Digitale Edition“. Die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber soll am Aufbau des kürzlich gegründeten „Zentrums Musik – Edition – Medien“ und bei der Konzeption eines Studienganges im Bereich der Digital Humanities mitwirken. Mitwirkung in interdisziplinären und internationalen Forschungsverbünden ist erwünscht. Ein aktives Engagement bei der Einwerbung von Drittmitteln wird erwartet.

Als gemeinsame Einrichtung der Universität Paderborn und der Hochschule für Musik Detmold ist das Musikwissenschaftliche Seminar federführend bei der interdisziplinären und hochschulübergreifenden Entwicklung von Methoden und Werkzeugen digitaler Musikedition. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung neben den üblichen Unterlagen ein auf den Ausbau der Digital Humanities am Standort Detmold/Paderborn in Forschung und Lehre bezogenes Konzept im Umfang von 3–5 Seiten bei.

Einstellungsvoraussetzungen:

§ 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW (abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen im Hinblick auf das Ausschreibungsprofil) sowie Forschungs- und Lehrerfahrung in den benannten Gebieten.

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als Hochschullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berück-sichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen werden unter der Kennziffer 2142 bis zum 12.02.2015 elektronisch als PDF-Datei erbeten an leitung@muwi-detmold-paderborn.de und schriftlich an den:

Dekan der Fakultät für Kulturwissenschaften

Universität Paderborn

Warburger Str. 100

33098 Paderborn

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4607

Historische Netzwerke Stuttgart. Das zweite Twitterinterview #hnSTR #2

Ein Gastbeitrag von Anne Baillot

Interviewpartner dieses Mal ist Marten Düring. Er arbeitet als Forscher im Digital Humanities Lab am Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe in Luxembourg. 2012 promovierte er an der Universität Mainz zu verdeckten sozialen Netzwerken im Nationalsozialismus. Zudem ist er mit Linda von Keyserlingk, Ulrich Eumann und Martin Stark Mitbegründer der Workshop-Serie "Historical Network Research", für deren Webseite er auch verantwortlich ist.

Vom 10.-12. April findet an der Ruhr-Universität Bochum der Historische Netzwerkforschung zum Thema "Vom Schürfen und Knüpfen - Text Mining und Netzwerkanalyse für Historiker_innen" statt. Es ist bereits der neunte Workshop der Reihe. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Siehe auch: Anne Baillot, Historische Netzwerke Stuttgart. Ein Twitterinterview #hnSTR, in: Digitale Geschichtswissenschaft.Das Blog der AG Digitale Geschichtswissenschaft im VHD, 22.12.2014, http://digigw.hypotheses.org/1153.

Geschichte in der Wikipedia | Video-Seminarbeiträge von Studierenden zur Analyse von Wikipedia-Artikeln

Im geschichtsdidaktischen Seminar Historische Narrative im Collaborative. Vom Nutzen und Nachteil der Wikipedia für das Geschichtslernen haben Studierende der Universität zu Köln Screencast-Videos zur Analyse von Wikipedia-Artikeln produziert, von denen hier (zunächst) zwei Beispiele vorgestellt werden sollen.

Video 1 | Analyse Versionsgeschichte und Diskussionsseite | Artikel Bund der Vertriebenen

Über die viel diskutierte Frage nach Qualität oder Defiziten von Wikipedia-Artikeln hinaus verfolgte das Seminar das Ziel, durch intensive Auseinandersetzung mit einzelnen Wikipedia-Artikel Möglichkeiten für den Geschichtsunterricht aufzuzeigen: Wie wird in der Wikipedia zu historischen Stichworten "Geschichte geschrieben" und das Aushandeln und der Konstruktcharakter solcher Narrative deutlich? Mittels welcher Analyseverfahren von Wikipedia-Artikeln kann Geschichtslernen angeleitet und historisches Denken angeregt werden?

Grundlage der Seminararbeiten waren Analysekonzepte für Wikipedia-Artikel, die 2012 von Peter Haber und Daniel Bernsen vorgeschlagen wurden. In seinem Beitrag Wikipedia. Ein Web 2.0-Projekt, das eine Enzyklopädie sein möchte stellte Haber Vier simple Regeln für die Analyse von Wikipedia-Artikeln (am Ende des Beitrags) auf: die Analyse 1. der Diskussionsseite, 2. der Versionsgeschichte, 3. der Literatur und Weblinks sowie 4. der Vergleich des Artikels mit anderen Sprachversionen. Daniel Bernsen, der Habers Regeln als für die Schulpraxis als zu umfangreich kritisierte, schlug einen einfacheren Qualitätscheck von Wikipedia-Artikeln vor, der nach inneren und äußeren Kriterien unterschied und entsprechende Herangehensweisen formuliert.

Video 2 | Analyse Sprachversionen (deutsch, englisch, arabisch| Artikel Kreuzzug

Für die Seminarbeiträge stand den Studierenden die Auswahl des Artikels und des Analyseverfahrens frei. Die Arbeitsgruppen beurteilten die Beachtung aller vier Regeln nach Haber als zu umfangreich und entschieden sich i.d.R. für einzelne Aspekte. In Video 1 steht die Analyse der Versionsgeschichte und der Diskussionsseite, in Video 2 der Vergleich verschiedener Sprachversionen im Mittelpunkt, wobei jeweils auch Kriterien des Qualitätschecks nach Bernsen Berücksichtigung fanden. Video 1 richtet sich an Schüler/innen, während Video 2 eher an Studierende adressiert ist.

empfohlene Zitierweise Pallaske, Christoph (2015): Geschichte in der Wikipedia | Video-Seminarbeiträge von Studierenden zur Analyse von Wikipedia-Artikeln. In: Historisch denken | Geschichte machen | Blog von Christoph Pallaske, vom 15.1.2015. Abrufbar unter URL: http://historischdenken.hypotheses.org/2725, vom [Datum des Abrufs].