Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022377049/

Leonardo Bezzola: Villa Silver Ghost Badoer (1983) – Denkokulare #1

This text describes a photomontage by Leonardo Bezzola of Palladio´s Villa Badoer and a Rolls Royce Silver Ghost. It identifies parts of its intellectual background, namely Warburg´s Bilderfahrzeuge-metaphor and Panofsky´s article about the ideological antecedents of the Rolls-Royce-radiator. Differences in … Weiterlesen →

DH-Videoclip Adventskalender – Tür 9

Hinter Tür Nummer 9 verbirgt sich ein handgezeichneter Beitrag aus Alberta, Canada, genauer dem County of Grande Prairie No. 1 zum Thema Open Data / Open Government. Nur soviel zur Motivation der Verwaltung ihre Daten frei zugänglich zu machen:

Open Data is a powerful, innovative concept that allows easy acces of information to citizens in order to build better workforces, better communities and a better society. (Quelle: YouTube http://youtu.be/PzWpcVzuwV0)

Alle Partners in Growth and Innovation und solche die es werden wollen, können die Daten des Countys über den Open Data Catalogue einsehen.

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4403

30. Neohistofloxikon oder Neue Floskeln braucht das Land

Wozu?

Es ist eigentlich immer an der Zeit, das eigene Denken über Vergangenheit und Geschichte mal etwas durchzuschütteln und auf den grundsätzlichen Prüfstand zu stellen. Aber aktuell erscheint es noch ein weniger zeitiger. Nicht weil wir es mit einer grundsätzlichen Krise des Geschichtsverständnisses zu tun hätten – sondern ganz im Gegenteil, weil wir es mit ‚Geschichte‘ als einem viel zu großen Selbstverständnis zu tun haben. Können sich die Älteren noch an Diskussionen erinnern, die bis in die 1980er Jahre hinein immer mal wieder aufgeflammt sind und in denen regelmäßig die Frage aufgeworfen wurde: „Wozu Geschichte?“ Der Blick in die Vergangenheit galt tendenziell als konservativ, nostalgisch, weltabgewandt und sogar reaktionär, weil zum Beispiel die Sozialwissenschaften viel besser in der Lage zu sein schienen, mal so richtig die Welt zu erklären. Seit den 1990ern (grob geschätzt) muss man die Frage hingegen anders stellen: „Wozu so viel Geschichte?“ Denn Geschichte ist überall, im Fernsehen, in populären Magazinen, im Internet, im Tourismus … you name it.

Auch wenn mich der Umstand dieses nicht nur anhaltenden, sondern – soweit sich das quantifizieren lässt – sogar steigenden Interesses an der Beschäftigung mit der Vergangenheit aus rein professionellen Gründen erfreuen müsste, geht er doch mit diversen Problemen einher. Man kann diese Schwierigkeiten unter dem Stichwort einer Verflachung der Geschichte verhandeln oder mittels näherer Betrachtung gängiger historischer Floskeln genauer unter die Lupe nehmen (geschehen hier, hier, hier und hier). Das sind aber nur kleine Schnitte in das Gewebe der herrschenden Geschichtskultur, die durch zahlreiche weitere Operationsfelder vervielfältigt werden müssten.

Wohin aber soll das führen? In das kulturpessimistische Gejammer selbsternannter Spezialisten im Feld der historischen Forschung, dass sich so viele Amateure in ihren Gefilden herumtreiben? In die Klage über den Verfall historischer Normen und Werte, weil alles und jeder meint, sich mehr oder minder kompetent zur Vergangenheit äußern zu müssen? Wohl kaum. Denn wer wäre ich, irgendjemandem vorschreiben zu wollen, ob er/sie sich auf die eine oder andere Art und Weise mit Geschichte beschäftigen darf? Nein, es soll und kann nur um den Versuch gehen, die etablierten Formen historischen Verständnisses zu befragen – und ihnen mögliche Alternativen entgegenzusetzen.

Geschichte als Außen

Nun ließe sich zum Beispiel die Beschäftigung mit historischen Floskeln recht schnell und unproblematisch als wenig erhellend beiseiteschieben. Das Alltagswissen und die Alltagsüberzeugungen von Vergangenheit und Geschichte erscheinen für ein weitergehendes historisches Verständnis als irrelevant. Aber was heißt schon „weitergehendes historisches Verständnis“? Unterscheidet sich das Bild von „der Geschichte“, das sich in Floskeln niederschlägt, denn tatsächlich so grundsätzlich von demjenigen, das beispielsweise in den historischen Wissenschaften zirkuliert? Zumindest wird man kaum behaupten können, dass diese Floskeln keinerlei Bedeutung für herrschende Geschichtsbilder hätten. Hier werden tatsächlich sozial wirksame Vorstellungen davon konstituiert, was „Geschichte“ und „Vergangenheit“ sein könnten.

Wenn man historische Floskeln in diesem Sinn ernst nimmt und wenn man sich deren wesentliche Aussage vor Augen führt – wenn man also von der Vergangenheit eingeholt wird oder sie ruhen lassen will, wenn man Geschichte macht oder in die Geschichte eingeht, wenn man den Lauf oder die (Nicht-)Wiederholbarkeit von Geschichte beobachtet – dann zeigt sich in der Quersumme ein ganz wesentliches Charakteristikum derjenigen „Geschichte“, von der hier die Rede ist. „Geschichte“ ist immer etwas Äußeres, Eigenständiges, eine andere Dimension, die man beobachten oder zu der man Zugang erlangen kann – vielleicht sogar etwas Transzendentes. Und das ist natürlich höchst problematisch. Denn damit wird ja so getan, als hätte die historische Beschäftigung einen Gegenstand, der „irgendwo dort draußen“ liegt, als könnte man Zugang erhalten zur Vergangenheit als einer zeitlich zurückliegenden Dimension. Problematisch ist das, weil die historische Beschäftigung es nicht mit der Vergangenheit zu tun hat, sondern mit dem aus der Vergangenheit übriggebliebenem Material. Deswegen kann man sogar behaupten, dass „Geschichte“ nicht in der Zeit stattfindet, sondern im Raum, weil sie nicht auf die Vergangenheit als einer abwesenden Zeit rekurrieren kann, sondern nur auf das historische Material, wie es in bestimmten Räumen eingelagert ist, in Archiven, Bibliotheken, Museen, Bunkern, Kellern, Dachkammern … Und wenn das tatsächlich so ist, dann brauchen wir auch neue Floskeln, die dieses Verständnis von Geschichte zum Ausdruck bringen

Neue Floskeln braucht das Land

Ein Stück Geschichte in die Gegenwart hineinsetzen

Wenn wir uns schon nicht in die Vergangenheit hineinversetzen können, dann sollten wir doch wenigstens versuchen, das angemessen zu beschreiben, was wir ohnehin die ganze Zeit tun – nämlich Geschichte als ein Stück erzählter Vergangenheit in unsere Gegenwart integrieren. Ist vor allem deswegen vergnüglich und erfolgreich, weil man immer Neues in dem Alten entdeckt.

Vergangenheiten sehen uns an!

Dass sich ein bestimmtes Hier und Jetzt in den Mittelpunkt der Welt und ihrer Weltgeschichte setzt, ist für Gesellschaften, die sich selbst als „modern“ zu bezeichnen pflegen, ein verhältnismäßig normaler Vorgang (seit das Jenseits als ein späteres und ewiges Hier und Jetzt an Überzeugungskraft eingebüßt hat). Insofern ist es durchaus folgerichtig (und auch nicht gänzlich falsch), wenn dieses Hier und Jetzt von sich behauptet, in die Vergangenheit blicken zu wollen. Zugleich ist ein solcher Zugang recht vereinseitigend. Denn auch die Vergangenheiten haben durch ihre Weltsichten und ihre Formen der Überlieferung schon ganz erheblich dasjenige geprägt, was wir als Geschichte begreifen können. Sie sehen uns also mindestens ebenso sehr an wie wir sie.

Wir machen zukünftige Vergangenheit!

In der Tat, das tun wir, und zwar jeden Tag. Es könnte durchaus sein, dass diese zukünftige Vergangenheit von etwas längerer Haltbarkeit ist, möglicherweise sogar für Jahrzehnte und Jahrhunderte Bedeutung erlangt. Aber recht nüchtern muss man wohl feststellen, dass vieles von dem, was heute noch Geschichte machen will, morgen schon wieder vergessen ist. (Das ist der Effekt, wenn man in alten Zeitschriften oder Zeitungen blättert und einstmals bedeutsame Ereignisse aus der inzwischen eingetretenen historischen Amnesie wieder auftauchen.) Man kann also gut und gerne versuchen, Geschichte zu machen, ob das aber tatsächlich gelingt, liegt nicht allein in der Hand der Gegenwärtigen. Bis dahin bleiben wir recht gegenwärtig darum bemüht, heute schon festlegen zu wollen, was morgen am Gestern interessiert. Bleibt abzuwarten, was die Zukunft dazu sagt.

Wo die Zeiten nicht wieder überall hinlaufen?!

Klingt – wie vieles andere hier – gewöhnungsbedürftig, sollte aber dabei helfen, sich vom eindimensionalen Zeitstrahl und seiner eindeutigen Richtung zu befreien. Denn „die Zeit“ gibt es nicht (höchstens als Wochenzeitung), und eine eindeutige Richtung hat sie auch nicht. Stattdessen sollte man sich öfter wundern, wo denn die vielen Zeiten nicht überall hinlaufen.

Lasst uns Geschichte wiederholen!

Wohlgemerkt: Geschichte, nicht Vergangenheit. Letztere steht als Vergangenes der Repetition nicht zur Verfügung, aber Ersteres wiederholen wir beständig. Wenn man Geschichte begreifen darf als Beschreibung einer Vergangenheit durch eine Gegenwart, und diese Beschreibung im Sinne einer Verknüpfung zwischen diesen unterschiedlichen Zeiten funktioniert, dann muss diese Relation beständig erneuert werden. Wahrscheinlich bedarf es in diesem Fall gar keiner eigenen Floskel, denn die Praxis der Geschichtsschreibung ist nichts anderes als die immer wieder notwendige Geschichtswiederholung.

Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtspolitik, Geschichtstheorie, Zeit und Geschichte Tagged: Floskel

Wein für den neuen Gouverneur

Neue Nachbarn sollte man willkommen heißen, besonders wenn sie potentiell gefährlich waren. So oder so ähnlich wird der Rat der Stadt Wesel gedacht haben, als er davon hörte, daß die spanische Garnison im knapp 30 km entfernten Geldern „widder“, wie es hieß, einen neuen Kommandeur bekommen hatte. Am Montag, den 25. November 1647, wurde daraufhin in der Ratssitzung beschlossen, Arnhold Bongardt nach Geldern zu schicken. Dort sollte er dem neuen „Gubernator“, wie er im Ratsprotokoll genannt wurde, seine Aufwartung machen und ihm Wein verehren.

Am Dienstag, 3. Dezember 1647, erfolgte dann der Bericht des Weseler Abgesandten vor dem Rat der Stadt Wesel: Er habe dem Gouverneur „salutirt“ und ihm den Wein übergeben. Damit hatte er aber die Bitte verbunden, der Gouverneur möge die spanischen Streifparteien anhalten, „daß sie hiesige burger mit abpressungh einigh bier oder tuback [!] gelt nicht molestieren sollen.“ Tatsächlich versprach der Gouverneur darauf hin zu wirken, „daß die partheien keine vberlast den burgern zufuegen sollen.“

Was sich hier abspielte, war ohne Zweifel eine in langen Jahrzehnten eingeübte Praxis. Schon seit den frühen Jahren des niederländischen Aufstands, spätestens aber seit dem Niederrheinischen Erbfolgefall, in dessen Zug spanische und generalstaatische Truppen feste Positionen am Niederrhein besetzt hielten, waren die Streifparteien beider Armeen eine ständige Belastung für die Bevölkerung. Letztlich reagierte auch der Rat von Wesel relativ routiniert auf den Personalwechsel in Geldern, auch wenn man sich in der Stadt wenig Illusionen über den Effekt dieser Initiative gemacht haben wird. Doch war ein solcher Antrittsbesuch, wie Bongardt ihn namens Wesel unternahm, sicherlich wichtig; face-to-face-Kommunikation war durch verschickte Briefe nicht zu ersetzen.

Auffällig ist der Hinweis auf das Verfahren der spanischen Söldner: Daß sie einfach nur Geld für Bier und Tabak haben wollten, hört sich wie eine fast schon gutmütig-sympathische Form der Wegelagerei an. Sicher mag schon ein solches zwangserhobenes Trinkgeld dem einen oder anderen Betroffenen eine schmerzhafte Lücke in die Börse gerissen haben. Doch im Vergleich zu den Praktiken der 1620er Jahre, als man beim sog. „Fangen und Spannen“ die Reisenden gefangen setzte, verschleppte und für viel Lösegeld freikaufen ließ, erscheint das Biergeld tatsächlich recht harmlos. Ob sich die Kriegsparteien und die Bevölkerung im Laufe der Jahre und Jahrzehnte tatsächlich etwas aneinander gewöhnt und gleichsam humanere Formen des Straßenüberfalls entwickelt hatten? Oder war diese Formulierung nur ein Euphemismus für immer noch sehr gewalttätige Übergriffe?

Die Hinweise hier sind entnommen dem Ratsprotokoll der Stadt Wesel (Stadtarchiv Wesel, A 3: Ratsprotokolle Nr. 97 [1647-1648], hier fol. 103‘ und 106‘), übrigens eine wunderbare Fundgrube für ganz unterschiedliche thematische Aspekte (und gut lesbar zudem!). An der Stelle auch einen herzlichen Dank an meine Kollegin Irena Kozmanová, die derzeit mit diesem Material arbeitet und mir hier Einblick gewährte.

Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/572

Aufruf: Liebesbriefarchiv!

Die Korrespondenzen zweier Liebender – egal ob als Papierbrief, als Email, als SMS oder über WhatsApp – sind unmittelbare Zeugnisse privater und oft auch intimer Kommunikation. Sie unterscheiden sich häufig in vielen Aspekten von offizieller Kommunikation, z.B. in den Anredeformen, durch Formen der Informalisierung, in der Emotionalität, in der Thematisierung des Alltäglichen, in der Materialität usw.; zudem haben wir hier manchmal auch Schreibende, die ansonsten sehr wenig schriftlich kommunizieren. Bei der Betrachtung von längerdauernden Korrespondenzen spiegelt sich die Entwicklung einer Beziehung in all ihren möglichen Phasen (Flirt, Anbahnung, Ehe, Glück, Krisen, Abschied usw.). Doch auch historische Ereignisse nehmen Einfluss und bilden sich unmittelbar in privater Kommunikation ab (besonders deutlich z.B. Kriege). Liebesbriefe sind daher kulturgeschichtliche Quellen allerersten Ranges, deren Bewahrung und Erforschung von besonderem Wert ist.

Sprachforscherinnen und Soziologinnen der Universitäten Koblenz, Mainz, Darmstadt und Rostock haben sich daher zusammengetan und sammeln Liebesbriefe aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, um ein umfassendes Korpus zu erstellen, das als Grundlage für die Erforschung des privaten, intimen Liebesbriefs von jedermann und jederfrau taugen soll. Die Koblenzer Linguistin Eva Wyss hatte in der Schweiz mit dem Aufbau eines solchen Archivs begonnen, das bereits über 8.000 Briefe umfasst. Dieser Grundstock soll nun um Briefe vorrangig (aber nicht nur) aus Deutschland erweitert werden – 600 Briefe sind bereits eingegangen. Die Briefe sollen digitalisiert, transkribiert, annotiert und für linguistische, kulturwissenschaftliche und soziologische Recherchen und Auswertungen aufbereitet werden; die Originale werden an der Universität Koblenz archiviert. Alle Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte bleiben berücksichtigt.

Wir freuen uns also auf Ihre Zusendung von Briefen oder auch ganzen Korrespondenzen, aus eigenen Materialien oder von Briefen der Großeltern und Eltern. Falls Sie einen Beitrag zur sprachwissenschaftlichen Forschung leisten wollen, senden Sie uns die Briefe an die unten stehende Adresse. Beachten Sie bitte, dass Sie uns auch eine unterschriebene Einverständniserklärung dazulegen. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns nähere Angaben zu den Briefschreibern (Alter, Beruf, Schule, Beziehungstand, verlobt, verheiratet etc.) oder zu den Empfängern ergänzen. Ihren Brief oder ihre Briefe und Korrespondenzen können Sie uns sowohl im Original oder auch als Kopie einsenden. Bei der Kopie ist es wichtig, darauf zu achten, dass der gesamte Brief kopiert wird und dass die Kopie gut lesbar ist.

Antje Dammel (Mainz), Yvonne Niekrenz (Rostock), Andrea Rapp (Darmstadt), Eva L. Wyss (Koblenz)

Mehr Informationen zum Vorhaben gibt es hier: http://liebesbriefarchiv.wordpress.com/

Twitter: @LBriefarchiv

Einsendungen bitte an:

Prof. Dr. Eva L. Wyss

Universität Koblenz-Landau

Standort Koblenz, Liebesbriefarchiv

Universitätsstr. 1

56070 Koblenz

liebesbriefarchiv@uni-koblenz.de

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4440

Ansgar, Horik und die Wikinger – der Überfall auf die Hammaburg um 845 n. Chr. (Teil I)

Unerwartet und schnell seien sie mit sechshundert Schiffen die Elbe hinaufgefahren und hätten die Hammaburg, die erste Wehrbefestigung, die beim heutigen Hamburger Domplatz am Speersort gelegen war, umzingelt und erstürmt. Plünderung, Feuer und Zerstörung machten um 845. n. Chr. die Holzbefestigung den Erdboden gleich. Seeräuber, angeführt vom dänischen König Horik I., führten diesen Überfall aus, so der Chronist Rimbert, der das Leben des Bischof Ansgar, seinerzeit geistliches Oberhaupt des Bistumsitzes in der Hammaburg in der Vita Anskarii dokumentierte.1

Jeglicher Widerstand war zwecklos und eine koordinierte Verteidigung der Stadt war in der Kürze der Zeit ohne fränkische Hilfstruppen nicht möglich. Zudem war der Stadtpräfekt, Bernhard, Gaugraf von Stormann nicht in der Stadt, um die Verteidigung zu organisieren. Bevor nun die „heraneilenden Heiden“ sich daran machten die Stadt zu plündern und flüchtende Bewohner niederzumachen, konnten Teile der Bevölkerung unter der Leitung von Bischof Ansgar entkommen und kostbare Reliquien des Bistumssitzes aus der Stadt schaffen. Nach zwei Tagen Besetzung legten die Plünderer die Stadt samt Kirche und Klosteranlage in Schutt und Asche.2 Soweit der Bericht von Rimbert.

Doch warum enthalten die Schilderungen des Chronisten, nach heutigem Kenntnisstand einige Schönheitsfehler? Warum ist es unwahrscheinlich, ja gar zu verneinen, dass Horik I. die Hammaburg angegriffen hat, um, wie von Rimbert behauptet, dem fränkischen Kaiser Ludwig den Frommen offen den Krieg zu erklären? Können darüber hinaus Aussagen über die Angreifer, ihre Motive und den Hintergrund des Feldzugs getroffen werden?

Seit 830 n. Chr. standen die Franken unter Ludwig dem Frommen in engerem wirtschaftlichen Austausch mit dem dänischen Alleinherrscher Horik I., der eine offene Konfrontation mit den Franken verhindern wollte und in einer Beschwichtigungspolitik versuchte den zunehmend häufiger auftretenden Wikingereinfällen durch das Bestrafen der verantwortlichen Rädelsführer, Herr zu werden. Doch obwohl Horik auf eine friedliche Koexistenz der beiden Reiche bedacht war, forderte er 836 n. Chr. im Gegenzug für seine freiwillig getätigten Strafexpeditionen unter den dänischen Plünderern eine Entlohnung vom fränkischen Kaiser. 838 n. Chr. verlangte Horik aus gleichem Grund die Herrschaft über die Gebiete der Friesen und Abodriten.3 Doch Horiks Forderung war vermutlich seiner Unwissenheit über das fränkische Herrschaftswesen geschuldet: Das Gebiet der Abodriten lag nicht im fränkischen Zuständigkeitsbereich und das friesische Gebiet konnte nur von jemanden beherrscht werden, der sich der Oberherrschaft des Kaisers unterstellte. Hierzu war Horik nicht bereit.4

Aufgrund häufiger werdenden Wikingerüberfällen im Frankenreich bis 840 n. Chr., geriet Horik als alleiniger dänischer König gegenüber Ludwig dem Frommen zunehmend in Erklärungsnot. Fränkische Vergeltungsmaßnahmen standen kurz bevor. Doch wollte Horik die Eigendynamik der Wikingerüberfälle unterbinden, musste er gegen die Verantwortlichen vorgehen, was ihm aber zunehmend innere Oppositionen im dänischen Reich bescheren konnte.5 Die Raubzüge gefährdeten schlichtweg seine Hausmacht. Horik stand in zweifacher Hinsicht mit dem Rücken zur Wand.

Bibliographie:

- Leben des heiligen Ansgar: zu dessen tausendjähriger Todesfeier am 3. Februar 1865. Hrsg.: Dreves, Leberecht/Rittinghaus, Eduard/Commans, Franz Heinrich. Übers.: Dreves,Lebrecht. Paderborn 1864. Kapitel 16, S. 55. ↩

- Ebenda, Kapitel 16, S. 56. ↩

- Helten, Volker: Zwischen Kooperation und Konfrontation. Dänemark und das Frankenreich im 9. Jahrhundert. Köln 2011. S. 202-203. ↩

- Helten 2011. S. 204. ↩

- Helten 2011. S. 204. ↩

Ansgar, Horik und die Wikinger – der Überfall auf die Hammaburg um 845 n. Chr. (Teil II)

Wer verbarg sich hinter den Raubzügen um 845 n. Chr.?

Im Jahr 845 n. Chr. hatten die Plünderfahrten im Frankenreich zweifellos einen neuen Charakter erhalten: Richteten sich die Überfälle im Jahre 844 n. Chr. noch nicht ausschließlich gegen das Frankenreich, so erfolgten die Überfälle 845 n. Chr. planmäßig von West nach Ost gen Heimat gehend zunächst gegen westfränkische Gebiete in Paris und Saintonage in Aquitanien, dann gegen Friesland im Mittelreich und schließlich gegen das ostfränkische Hamburg.1 Im Jahr 845 n. Chr. wurde nun jedes der fränkischen Teilreiche von Überfällen heimgesucht. Womöglich von ein und demselben Wikingerverband durchgeführt, waren im Jahr 845 n. Chr. die überfallenen Regionen den Angreifern durch die fränkisch-dänischen Handelsbeziehungen hinreichend bekannt.2

Die Raubzüge im fränkischen Reich deuteten zunächst auf reine Beutezüge, nicht aber auf Eroberungsfeldzüge hin. Einzig und allein der Überfall auf die Hammaburg wies nicht nur wirtschaftliche Motive von Plünderung auf, sondern deutete auf politische Expansionsbestrebungen hin. Nach der Teilung des Frankenreichs 843 n. Chr. hatte die militärische Macht der Franken sichtlich nachgelassen. Hamburg, die Siedlung an der Elbe war im noch vereinten Frankenreich ein bedeutender Vorposten und sicherte fränkische Interessen in Nordalbingien. Fiel Hamburg, konnten die im Norden angrenzenden Dänen leicht ihr Territorium ausweiten und den fränkischen Einfluss im Norden brechen.3

Die Planmäßigkeit und Vielzahl der Überfälle im Jahre 845 n. Chr. und mögliche Absichten der territorialen Expansion beim Überfall auf Hamburg, deuteten zunächst auf Horik als Urheber hin. Insgesamt bestand der Erlös der Überfälle im Frankenreich aus Beutegütern, Lösegeldern und Sklaven. Neben bereits genannten Gefahren durch dänische Aufrührer und möglichen fränkischen Vergeltungsschlägen, stand für Horik, ökonomisch gesehen, der Umfang der Beuteerlöse nicht im Verhältnis zu dem Risiko der fränkischen Vergeltung und vor allem zu dem Versiegen seiner wichtigsten Einnahmequelle – dem Handel im dänischen Raum und mit den Franken.4

Warum sollte also Horik die Raubzüge im Frankenreich und gegen Hamburg, wie von Rimbert behauptet, durchführen und sich damit selbst schaden? Die Umstände und Hintergründe des Überfalls auf die Hammaburg im Jahre 845 n. Chr. geben hierzu weitere Aufschlüsse.

Unmittelbar nach dem Überfall auf Hamburg gab es einen Feldzug von Ludwig dem Deutschen gegen die Nordwestslawen, vermutlich gegen die Abodriten, gegen die der fränkische König bereits im Jahre 844 n. Chr. gekämpft hatte. Möglicherweise führten die Slawen im Jahre 845 n. Chr. gemeinsam mit den dänischen Wikingern die Überfälle im Frankenreich durch. Der Überfall auf die Hammaburg erfolgte jedoch von Wikingern, da er von See aus, unvermittelt und äußerst schnell, aufgrund von besten Ortskenntnissen, erfolgte.5 Die Gesamtorganisation der Raubzüge im Frankenreich um 845 n. Chr. muss konsequenterweise auch von Wikingern bzw. von einem Wikingerfürsten koordiniert worden sein. Der 845 n. Chr. bei den Raubzügen im Frankenreich betriebene Aufwand an Organisation, Material und Kriegern sowie die Koordination, Kombination und das Ausmaß der Raubzüge mussten vom Wikingerfürsten gesteuert worden sein, die für die Durchführung einer solchen Reihe von Überfällen über ausreichend Macht und Ressourcen verfügten.

Laut den Annales Xantenses war jedoch nicht Horik, sondern ein gewisser Rorik, Mitglied der dänischen Königssippe, der 850 n. Chr. als Lothars (I.) Gefolgsmann Karriere im mittleren Frankenreich machte, Drahtzieher der Überfälle im Jahre 845 n. Chr.. Dieser wurde von den Annales Xantenses irritierender weise als rex bezeichnet. Sein princeps war demnach der Wikingerfürst Reginher.6 Trotz mancher Detailtiefe und Kenntnisse der dänischen Königssippe wird Horik I. in den weiteren Erzählungen der Annales Xantenses nicht namentlich erwähnt, sondern nur in der Erläuterung der Thronfolge im dänischen Königshaus umschrieben. Horiks Name und Person scheint dem Verfasser der Annalen unbekannt gewesen zu sein. Horiks Todesjahr datiert er fälschlicherweise auf das Jahr 856 n. Chr. und nennt auch bei dieser Erläuterung nicht seinen Namen. Rorik erwähnt der Verfasser der Annalen hingegen mehrfach namentlich und berichtet von ihm im Zusammenhang mit den Überfällen von 845 n. Chr. und als Gefolgsmann von Lothar I. im fränkischen Mittelreich 850 n. Chr..7

Es sprechen drei Aspekte dafür, dass nicht Horik, sondern Rorik Drahtzieher der Überfälle im Jahre 845 n. Chr. war. 1. Horiks Machtstellung im dänischen Königreich, das durch die Überfälle auf das Frankenreich gefährdet war, 2. Horiks politisches und wirtschaftliches Verhältnis zu den Franken war durch die Überfälle gefährdet und schuf die konkrete Gefahr von fränkischen Vergeltungsschlägen, 3. Horik führte jahrelang eine konsequente Beschwichtigungspolitik gegenüber den Franken. Laut der Annales Bertiani und den Fuldaer Annalen beschwichtigte Horik auch nach dem Überfall auf die Hammaburg, den König des Ostfrankenreichs, Ludwig den Deutschen.8

Motive für die Überfälle 845 n. Chr. im Frankenreich

In den Jahren von Horiks Herrschaft waren für dänische Wikingerfürsten und Verwandte von Horik (z. B. Gudurm, Neffe von Horik) ein nennenswerter Machtzuwachs, das Scharen einer kampferprobten Kriegerschaft und materieller Reichtum nur über die Zuweisung von materiellen Gütern (beneficia) seitens Horiks, Raubzüge im Ausland oder aber über die konkrete Zusammenarbeit mit den Franken möglich.9 Letztere beide Aspekte stimmen mit Roriks Werdegang in den Jahren 845 n. Chr. bis 850 n. Chr. überein. Der Bericht der Annales Xantenes wirkt an dieser Stelle glaubwürdiger als der Bericht Rimberts in der Vita Anskarii.

Horik war während seiner Herrschaft stets darauf bedacht den Austausch und Kontakt mit den Franken aus wirtschaftlichem Interesse zu halten. Auch der Bau einer Kirche im dänischen Hedeby durch Ansgar um 850 n. Chr. war rein wirtschaftlichen Interessen geschuldet und belebte die Handelsaktivitäten in der Region Schleswig-Hedeby. Horik vermittelte weiterhin erfolgreich bei Ansgars Schwedenmission, um das belastete Verhältnis zu den Franken zu verbessern. Obwohl laut Rimbert zwischen Horik und Ansgar über die Jahre eine große Vertrautheit entstand, konnte Ansgar Horik nicht für das Christentum gewinnen. Ein wichtiges Ziel Ansgars war somit verfehlt.10

Mit manchen Indizien des Überfalls auf die Hammaburg, wie der geografischen Nähe, der Möglichkeit auf politische Expansion und der Tatsache, dass die Überfälle 845 n. Chr. von einem mächtigen Wikingerfürsten durchgeführt werden mussten, passte Horik als Drahtzieher für Rimbert perfekt ins Raster. Als Rimbert, der Vitenschreibers Ansgars, um 876 n. Chr. die Vita Anskarii verfasste, musste er sich an Horiks persönliche Verschlossenheit gegenüber dem Christentum erinnern. Doch statt dies zu erwähnen, feierte Rimbert Ansgar als denjenigen, der einen ehemaligen heidnischen Kirchenzerstörer von 845 n. Chr. und heidnischen Plünderer zum Kirchenstifter im Jahre 850 n. Chr. und Unterstützer der christlichen Kirche in Skandinavien machte. Rimberts Darstellungen der „Leistungen des Heiligen [Ansgars] in den schillerndsten Farben“11 erhielten somit keine Schönheitsfehler.

Empfohlene Zitierweise: Blümel, Jonathan (2014): Ansgar, Horik und die Wikinger – der Überfall auf die Hammaburg um 845 n. Chr. In: JBSHistoryBlog.de. URL: http://jbshistoryblog.de [Zugriff: DD:MM:YYYY]

Bibliographie:

- Helten 2011. S. 210. ↩

- Helten 2011. S. 210. ↩

- Helten 2011. S. 210. ↩

- Helten 2011. S. 209. ↩

- Helten 2011. S. 212-213. ↩

- Helten 2011. S. 216. Anm.: Wikingerfürsten während der Überfälle als Könige zu bezeichnen war typisch in der fränkischen Historiographie. ↩

- Helten 2011. S. 215. ↩

- Helten 2011. S. 211. ↩

- Helten 2011. S. 217. ↩

- Helten 2011. S. 205-206. ↩

- Helten 2011. S. 205. ↩

Unterhalten und Informieren

Das Sachbuch hat als Verbindung von informativen und unterhaltenden Elementen im Lauf des 20. Jahrhunderts einen wichtigen Platz in den Programmen internationaler Verlage eingenommen. Ungeachtet seiner Popularität und Vielfalt war das illustrierte Sachbuch, etwa der Bildband, bislang nicht Gegenstand systematischer Forschung und wurde als vermeintlich triviales Massenprodukt abqualifiziert. In diesem interkulturell und interdisziplinär angelegten Promotionsprojekt soll daher das Medium des populären illustrierten Sachbuchs auch im Hinblick auf seine Visualität untersucht werden. Die in Typographie und Layout modern gestalteten Publikationen für ein Massenpublikum, deren inhaltliche Konzeption absichtsvoll auf das Wechselspiel von Bild und Text angelegt war, werden unter anderem auf die Funktion von Text-Bild-Strukturen bei der Vermittlung von Informationen und Entwicklung von Visualisierungsstrategien hin untersucht. Aber auch buchwissenschaftliche Traditionslinien, Aspekte der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte sowie der Exilforschung werden dabei beleuchtet.

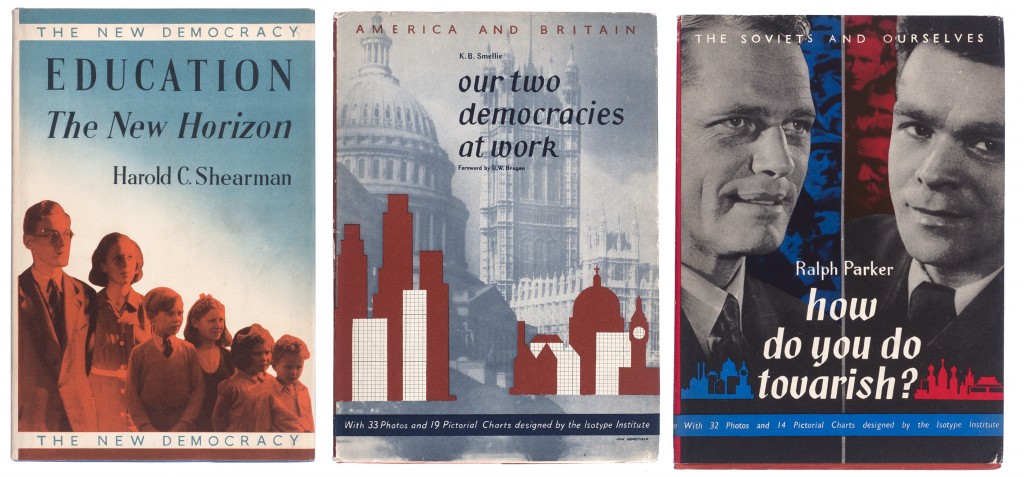

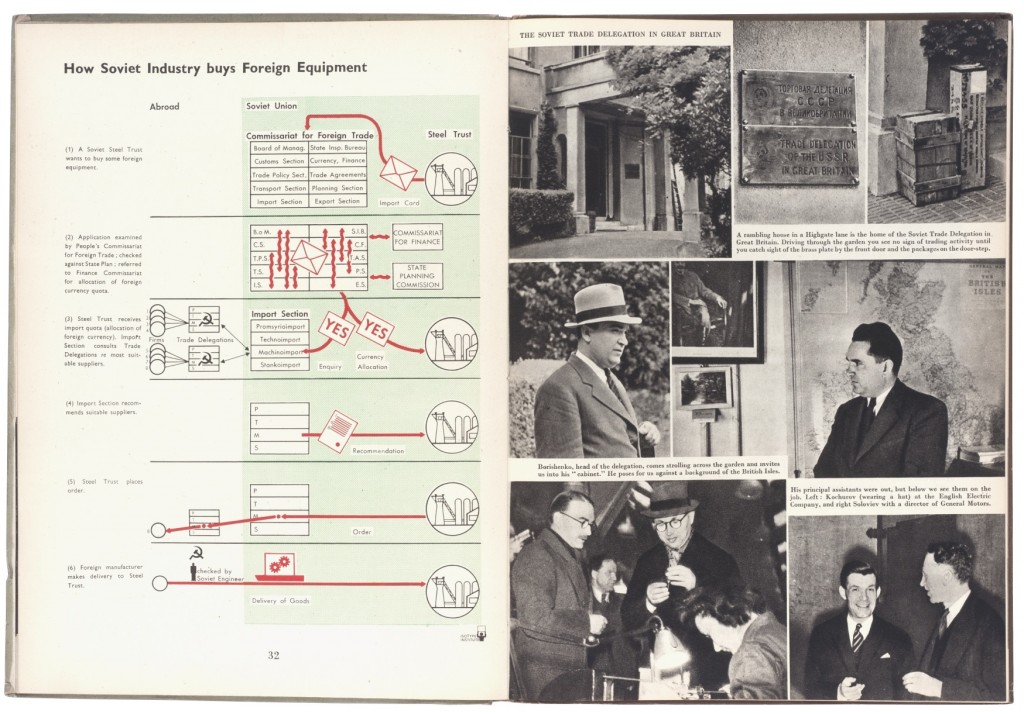

Die in London ansässige Firma Adprint arbeitete im Auftrag von einheimischen Verlagen – und während des Krieges auch mit Unterstützung des Ministry of Information, an Buchreihen wie „The Soviets and Ourselves“ und „America and Britain“ mit aufwendigen Farbdrucken von Bildstatistiken des Isotype-Instituts und Fotografien.

Zur Zeit der Weimarer Republik entwickelte sich der Buchtyp des Sachbuchs zu einer wesentlichen literarischen Form.[1] Verbunden war dies mit dem Anspruch, komplexe Informationen für ein breites Publikum unterhaltsam aufzubereiten. Dies ist im Kontext eines größeren Transformationsprozesses der Bildungs- und Wissenskultur seit dem 19. Jahrhundert zu sehen, befördert durch die industrielle Revolution, und zeigte sich im deutschsprachigen Raum etwa in politisch-emanzipatorischen Bestrebungen und Konzepten für die individuelle Erziehung. Gleichzeitig wurde insbesondere das illustrierte Sachbuch vom Aufkommen der neuen Medien wie Fotografie und Film sowie von der Weiterentwicklung von Produktionsbedingungen und Herstellungstechniken beeinflusst. Für die Realisation der damit verbundenen Potenziale waren die Kompetenz und Kreativität von Verlegern sowie interner und externer Fachleute entscheidend. Einflussreich waren in diesem Zusammenhang, so ist es bereits für Teilbereiche des Verlagswesens aufgearbeitet worden, jüdische und linksintellektuelle Emigranten aus Deutschland und Österreich, die vor dem nationalsozialistischen Regime nach Großbritannien und in die USA fliehen mussten.

Von der Forschung weitgehend unbeachtet geblieben, ist bislang die Gruppe um den Adprint-Gründer Wolfgang Foges, Eva und Walter Neurath (der spätere Gründer von Thames & Hudson, London) und Foges’ Jugendfreund Paul Steiner (Chanticleer Press, New York). Sie prägten das Erscheinungsbild des populären illustrierten Sachbuchs durch die Einführung besonderer Produktionsmethoden, organisatorischer Strukturen und gestalterischer Neuerungen.

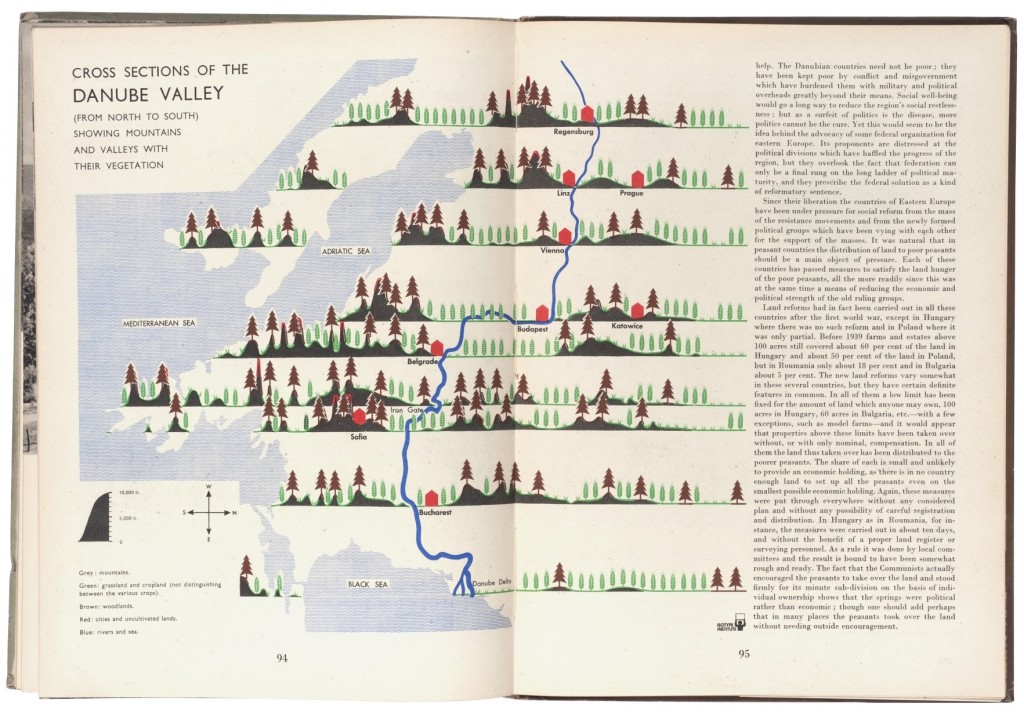

Auch die 1946-1952 von Adprint produzierten „Future Books“, hier Doppelseiten aus Band 1: Overture von 1946, entstanden in enger Zusammenarbeit mit renommierten britischen Autoren, Fotografen sowie dem Isotype-Institut als gestalterisch anspruchsvolle Komposition aus Fotografien, Kartenmaterial und Infografiken.

Die von ihnen vor allem für Buchreihen entwickelten „integrated“ Layouts, physisch und semantisch eng verknüpfte Text-Bild-Strukturen, sind geprägt durch ein verändertes Verständnis der Möglichkeiten des Sachbuchs in Konkurrenz mit anderen Massenmedien. Eine wichtige Rolle spielte hierbei auch der nach Oxford emigrierte Ökonom und Wissenschaftstheoretiker Otto Neurath aus dem sozialreformerischen „Wiener Kreis“. Er propagierte mit der von ihm begründeten Methode zur bildlichen Vermittlung von Informationen am ISOTYPE-Institut (International System of TYpographic Picture Education) das Ideal einer umfassenden Bildung für die Allgemeinheit als Voraussetzung für eine moderne Gesellschaft. Basierend auf ihrem kulturellen Hintergrund, dem Glauben an den gesellschaftlichen Wert einer „Demokratisierung“ des Wissens sowie konkreten Anforderungen des britischen und US-amerikanischen Buchmarkts gelang es den Emigranten, einen wichtigen Beitrag zur Konzeption und zum Design moderner illustrierter Sachbücher zu leisten.

Abbildungen: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading

Das Projekt wurde durch Stipendien des Deutschen Historischen Instituts London und Washington unterstützt.

Institution: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Buchwissenschaft

Thema: Das populäre illustrierte Sachbuch

Betreuer: Prof. Dr. David Oels

Projektlaufzeit: 2012-2015

Silke Körber, M.A.

Silke.Koerber[at]web.de

[1] Siehe Paul Raabe, Das Buch in den zwanziger Jahren, Wolfenbütteler Schriften für Geschichte des Buchwesens, Bd 2., Hg. von P. Raabe, Hamburg 1978, S. 19.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/12/08/unterhalten-und-informieren/

DH-Videoclip Adventskalender – Tür 8

Wer sich schon immer gefragt hat, was das Hathi in HathiTrust bedeutet, sollte das achte Türchen des DH-Videoclip Adventskalenders öffnen – und alle die an einer kurzweiligen Vorstellung dieser tollen Sammlung interessiert sind natürlich auch:

The HathiTrust Digital Library, a collection of digitized works, was created by a collaboration of over 60 partner libraries. HathiTrust preserves content as well as provides access to public domain works to participating institutions. For more information about HathiTrust Digital Library, visit http://www.hathitrust.org. (Quelle: YouTube http://youtu.be/meNQpnNX8FY)

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4388