Moderne Historiker/innen arbeiten vielfach mit Methoden der Soziologie und der Anthropologie – gerne auch mit beiden. Doch was passiert, wenn grundlegende Ansätze der Nachbarfächer eigentlich unvereinbar sind? So verhält es sich mit dem soziologischen Konzept des Sozialen Raums (Bourdieu) und grundsätzlichen Ausrichtungen der Anthropologie. Beide stehen für unterschiedliche Zugriffe, Beschreibungs- und Darstellungsebenen. Worin genau besteht der Unterschied zwischen den beiden Methoden? Und muss daraus ein Methodenstreit entstehen – oder gibt es einen dritten Weg der methodischen Integration?

Wie (un-)vereinbar sind Anthropologie und Sozialer Raum?

Ein rein anthropologischer Ansatz würde etwa für mein Dissertationsprojekt zu den altgläubigen Zugehörigkeiten und Kulturen bedeuten, dass ich mich zwischen meinen Quellen und Artefakten gleichsam wie ein Ethnologe bewege. Ich würde die Praktiken, Kommunikationsarten, sozialen Distinktionen, Deutungen und Selbstwahrnehmungen von innen heraus, aus der Perspektive der untersuchten Akteure nachvollziehen. Der Zugriff erfolgte im Rahmen von Mikrostudien speziell auf eine soziale Entität oder deren paradigmatische Figuren. Von den dort gemachten Beobachtungen – es geht der Anthropologie vielfach weniger um zeitlich diachrone Kausalitäten und Ereignisketten, sondern um Nachvollziehung und Beschreibung – wird bei dieser Methode vielfach auf allgemeine menschliche Verhaltenskonstanten und Strukturen geschlossen, die das situativ erfasste Handeln determinieren. Gerade die synchrone Arbeitsweise und die mitunter etwas rasche Ausweitung der Beobachtung auf generelle menschliche Verhaltensweisen dürfte für Historiker/innen problematisch sein.[1] Denn sie sind naturgemäß auf Quellen aus der Vergangenheit angewiesen, haben also keinen “unverfälschten” Zugriff auf Kulturen. Allerdings kennen auch Ethnologen dieses Problem, so Robert Scribner. “The mere presence of an observer changes the situation he or she intends to observe, indeed, the ethnologist may well find that what he or she observes is merely the natives observing him or her, so that access to any ‘native point of view’ is virtually impossible.”[2]

Einen bei genauer Betrachtung sehr verschiedenen Zugang zum Sozialen verkörpern Theorie und Methode zur Erfassung des Sozialen Raums, bekanntlich maßgeblich entwickelt von Pierre Bourdieu und der Schule der kritischen Soziologie. Wenden Historiker/innen diese Herangehensweise an, vollziehen sie nicht neutral “von innen”, also aus der Kultur der Studierten selbst heraus, nach. Vielmehr ordnen sie; zeigen, was die Protagonisten selbst nicht sehen; weisen Plätze zu. Entlang von distinktiven Praktiken, Verhaltensweisen, familiärer Herkunft und ökonomischem Kapitel setzt der Forscher die studierten Gruppen oder Personen auf verschiedene Positionen im Sozialen Raum, der einen Gesamtüberblick “von oben” auf die Konfiguration der Gesamtgesellschaft ermöglichen soll. Dass die studierten Akteure sich selbst, ihr Tun oder andere Gruppen ganz anders oder manches gar nicht wahrnehmen, stört dabei nicht. Denn es ist der Historiker-Soziologe, der dekonstruiert und (be-)urteilt. Er lüftet den Vorhang für den Blick auf das, was die Gesellschaft im Innersten zusammen hält… und trennt. Gerade das wurde in den 1990er Jahren von Soziolog/innen wie Luc Boltanski und aktuell vom Anthropologen Didier Fassin kritisiert.[3] Doch Überblicke und Generalisierungen – kurz, das kritische Moment – sind ein zentraler Bestandteil von sozialwissenschaftlichen Gesellschaftsanalysen. Ohne einen nicht an die Perspektiven der Akteure gebundenen Blick “von oben” ließe sich kein Konflikt mehr darstellen, geschweige denn zusammenfassen. Zudem gibt es ja unzweifelhaft verschiedene sozial-kulturelle Zugehörigkeiten, die von den Akteuren als solche bewusst oder unbewusst erkannt und ausgedrückt werden. Es gibt, möchte man sagen, vielleicht keinen Sozialen Raum. Sehr wohl aber Soziale Räume.

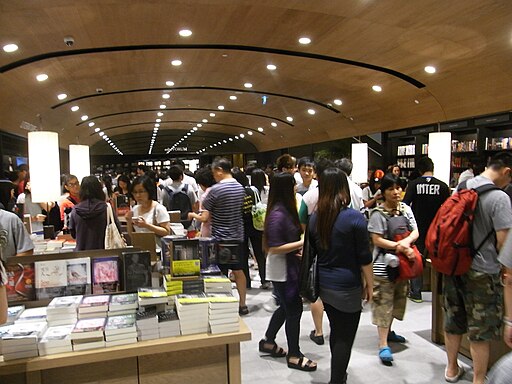

Bürger drängen in die Kathedrale von Bourges. Drinnen feiert der Bischof eine Messe – Kulturformen und soziale Praktiken, die dem Historiker nur auf Umwegen zugänglich sind. Doch wie soll man auf sie zugreifen? (Bild: Henfflin-Werkstatt, um 1470)

Bleibt für das theoretisch-methodische Gerüst einer historischen Studie also getrennt, was prinzipiell unvereinbar scheint? Nein, wenn man beide Ansätze ausgleichend kombiniert und integriert. Der Mehrwert aus der praktischen Vereinigung übersteigt meiner Ansicht nach die letztlich unüberwindlichen theoretischen Antagonismen. Mehrere Ansatzpunkte sind hier denkbar, auf einige greife ich auch in meiner Dissertation zurück.

1. Ich sehe mich grunsätzlich einer auf das Soziale gerichteten, konstruktivitischen Kulturwissenschaft und historischen Anthropologie verpflichtet. Es geht mir um den Nachvollzug von innen und unten, um Praktiken, Sinngebungsprozesse und soziale Konfigurationen. Interessant ist für mich die Beschreibung der Aktualisierung altgläubiger Kulturen aus deren Kultursystem selbst heraus. Das bedingt die von Didier Fassin für anthropologisch-soziale Studien geforderte Aussetzung des Urteils (“suspension du jugement”). Ich setze also beim inneren Nachvollzug einer Teilgruppe im fiktiven Sozialen Raum an, natürlich im Bewusstsein um dessen Vielschichtigkeit und Komplexität.

2. Gerade diese Komplexität des Sozialen verdeutlicht, dass sich etwas Eigenes nicht bildet, menschliche Kultur nicht funktionniert, ohne Alterität. Es gibt keine abgeschottete, “reine” Kultur, die man ohne ihre inneren und äußeren Auseinandersetzungen und Abgrenzungen in Bezug auf “die Anderen” im Sozialen Raum untersuchen könnte. Die Fixierung auf nur eine Gruppe, ohne die distinktiv-heterogene Dimension des Sozialen zu berücksichtigen, ist eine Sackgasse. Deshalb versuche ich zudem, den Blick der von mir untersuchten Altgläubigen auf das langsam und situativ konstruierte Andere zu untersuchen. Gleichzeitig ist das sozial-kulturelle Handeln von Altgläubigen aus der Perspektive der “Anderen” (etwa bei reformatorischen Visitationen) oder von “Dritten” (etwa bei Verhören zweier streitender Gruppen) zu untersuchen. Denn ein Merkmal des Eigenen ist es, dass es vielfach so internalisiert ist, dass es “normal” wird. Das Eigene sagt man nicht – außer im Moment der Auseinandersetzung. So verrät auch der Blick der Anderen etwas über kulturelle Eigenheiten der studierten Gruppe. Bei einem rein nachvollziehend-anthropologischen Ansatz würden diese Erkenntismöglichkeiten wegfallen.

3. So sollte die Methode des Vergleichs besondere Beachtung finden. Dies kann der Vergleich zwischen den Wahrnehmungen oder Praktiken verschiedener, jeweils allein aus sich selbst (also anthropologisch) nachvollzogener Gruppen sein. Dies kann durch den gekreuzten Blick der “Anderen” auf das “Eigene” entstehen. So lässt sich zumindest ansatzweise auf die nachvollziehende Rekonstruktion der Sozialen Räume in den verschiedensten Wahrnehmungen, Deutungen, Überlagerugnen und Wiedersprüchen hoffen. Das Soziale ließe sich dann nur noch im Plural schreiben.

4. Nicht nur auf die Wiedersprüche und Abgrenzungen bei der Aktualisierung und Disktinktion verschiedener Kulturen ist Wert zu legen, sondern auch auf Formen und Folgen von Interaktion und gegenseitiger Beeinflussung. Diese müssen nicht immer “freundschaftlich” oder bewusst kooperativ erfolgen, sondern entstehen auch in der Ablehnung oder dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher sozialer, ökonomischer oder geographischer Kulturformen. Schließlich entsteht auch Distinktion in der Interaktion. Solche Ansätze verfolgt seit gut zehn Jahren die histoire croisée (Michael Werner). So können etwa in Gesellschaften Kämpfe um Denominiationen oder Begriffsbildungen für Ereignisse, Gruppen, Devianzen usw. dargestellt werden. Daraus könnte sich eine an das soziale gebundene, aus dem Sozilen entstehende und das Soziale bzw. Distinktive gleichzeitig schaffende Repräsentationengeschichte ergeben.[4]

5. Die Zugriffsebene ist in meinen Forschungen die Mikroebene. Ich untersuche Konflikte, Spannungen, Praktiken und Begriffskonstruktionen entlang von präzisen Fällen, Auseinandersetzungen und Fragen in einem klar abgesteckten geographischen Rahmen. Gerade im Reich kann “Mikroebene” freilich nicht bedeuten, nur die lokalen Bezüge zu untersuchen. Dazu sind zu schnell und zu oft zu viele Akteure unterschiedlicher herrschaftlicher, hierarchischer oder rechtlicher Ebenen involviert. Microstoria bedeutet heute die Bezogenheit auf einen Fall oder eine Auseinandersetzung. Gerade für die Lösung des hier beschriebenen Methodenstreits hat Didier Fassien den Bezug auf enjeux vorgeschlagen.[5]

Letztlich ergibt sich bei der durchaus möglichen Verbindung von Anthropologie und Sozialem Raum ein Blick auf die Kulturen des Sozialen und das Soziale der Kulturen, wie sie eben sind: vielfältig, wiedersprüchlich und veränderbar. Die Verirrtheit in Komplexität, das ständige Suchen und (vergebliche) Festhalten am Bekannten sind somit wohl eine der wenigen Konstanten der Menschheitsgeschichte.

[1] Historiker/innen bleiben letztlich nach dem Ende der Strukturgeschichte bei Fällen, die sie diachron und kontextuell einordnen, ohne sich wirklich von diesen Einzelfällen zu entfernen. Über das Verhältnis und die Unterschiede zwischen Geschichtswissenschaft und Anthropologie vgl. Bensa, Alban: “Anthropologie et histoire”, in: Delacroix, Christian u.a. (Hg.), Historiographies. Concepts et débats, Bd. 1 (Folio histoire inédit), Paris 2010, 42-53.

[2] Scribner, Robert: “Historical Anthropology of Early Modern Europe”, in: Ders./Hsia, Ronnie Po-Chia (Hg.), Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe (Wolfenbütteler Forschungen 78), Wiesbaden 1997, 11-34, hier 31.

[3] “Donner à comprendre signifie-t-il pour autant se placer dans une position surplombant d’où le savant verrait ce que les autres ne discernent pas et révélerait ce qu’ils se dissimulent à eux-mêmes?” Fassin, Didier: “Sur le seuil de la caverne. L’anthropologie comme pratique critique”, in: Haag, Pascale/Lemieux, Cyril (hg.), Faire des sciences sociales. Bd. 1, Critiquer, Paris 2012, 263-287, hier 270.

[4] Vgl. dazu Cavaillé, Jean-Pierre: Pour un usage critique des catégories en histoire, in: Faire des sciences sociales. Bd. 1, Critiquer, hg. v. Haag, Pascale/Lemieux, Cyril, Paris 2012, 121-147.

[5] Fassin, Anthropologie, 284-285.

Daniel Craig als James Bond in “Skyfall”.

(Foto: Sony Pictures 2012)

Mit dem Erfolg des jüngsten James-Bond-Film “Skyfall” scheint die “Bonditis” wieder ausgebrochen, die vor 50 Jahren mit dem ersten Bond-Film begann. In den Sixties kämpften auf den Leinwänden auch deutsche Spionagehelden – gegen fiktive Superschurken, aber auch gegen höchst reale Zensoren auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Ein unbekanntes Kapitel deutscher Popgeschichte.

Seine Armbanduhr verbirgt ein Tonbandgerät, sein Koffer ein Schlauchboot und er verfügt über ein Mini-Tauchgerät. Seine Pistole trifft immer ihr Ziel, aber seine Gegner erledigt er lieber mit einem betäubenden Handkantenschlag, stets lächelnd und im tadellos sitzenden Anzug. Er raucht ausschließlich Zigarillos der Marke Monte Christo mit goldenem Mundstück. Frauen sind ebenso machtlos gegen seinen Charme wie Superschurken gegen seine Fäuste. Sein Spitzname: Mister Dynamit.

Auf den ersten Blick sieht der Mann mit dem explosiven Faustschlag und der ungewöhnlichen Begabung des Bauchredners einem bekannten britischen Spionagefilm-Helden zum Verwechseln ähnlich. Wären da nicht die Details. Etwa die geheime Dienstnummer: Es ist nicht die 007 sondern die 18. Mister Dynamit ist auch nicht in London verbeamtet sondern in Pullach. Und sein Name ist nicht Bond, sondern Urban. Robert Urban.

Der wichtigste Unterschied ist jedoch, dass James Bond ein Weltstar ist, Robert Urban jedoch weitgehend vergessen. Dabei war er einst nichts weniger als der deutsche 007. Mitte der Sechzigerjahre für eine Groschenromanreihe konzipiert, hätte der deutsche Held eine ähnlich erfolgreiche Karriere machen sollen wie sein ungleich bekannterer Kollege vom britischen Auslandsgeheimdienst MI6.

Daniel Craig als James Bond in “Skyfall”.

(Foto: Sony Pictures 2012)

Mit dem Erfolg des jüngsten James-Bond-Film “Skyfall” scheint die “Bonditis” wieder ausgebrochen, die vor 50 Jahren mit dem ersten Bond-Film begann. In den Sixties kämpften auf den Leinwänden auch deutsche Spionagehelden – gegen fiktive Superschurken, aber auch gegen höchst reale Zensoren auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Ein unbekanntes Kapitel deutscher Popgeschichte.

Seine Armbanduhr verbirgt ein Tonbandgerät, sein Koffer ein Schlauchboot und er verfügt über ein Mini-Tauchgerät. Seine Pistole trifft immer ihr Ziel, aber seine Gegner erledigt er lieber mit einem betäubenden Handkantenschlag, stets lächelnd und im tadellos sitzenden Anzug. Er raucht ausschließlich Zigarillos der Marke Monte Christo mit goldenem Mundstück. Frauen sind ebenso machtlos gegen seinen Charme wie Superschurken gegen seine Fäuste. Sein Spitzname: Mister Dynamit.

Auf den ersten Blick sieht der Mann mit dem explosiven Faustschlag und der ungewöhnlichen Begabung des Bauchredners einem bekannten britischen Spionagefilm-Helden zum Verwechseln ähnlich. Wären da nicht die Details. Etwa die geheime Dienstnummer: Es ist nicht die 007 sondern die 18. Mister Dynamit ist auch nicht in London verbeamtet sondern in Pullach. Und sein Name ist nicht Bond, sondern Urban. Robert Urban.

Der wichtigste Unterschied ist jedoch, dass James Bond ein Weltstar ist, Robert Urban jedoch weitgehend vergessen. Dabei war er einst nichts weniger als der deutsche 007. Mitte der Sechzigerjahre für eine Groschenromanreihe konzipiert, hätte der deutsche Held eine ähnlich erfolgreiche Karriere machen sollen wie sein ungleich bekannterer Kollege vom britischen Auslandsgeheimdienst MI6.

“Dr. No” (1962)

James Bond feiert dieser Tage sein 50. Leinwandjubiläum. Noch immer ist er ein „Agent des Zeitgeistes“, wie ihn sein Chronist, der bekennende Fan Werner Greve in einer gerade erschienenen analytischen Hommage genannt hat (Werner Greve: James Bond 007. Agent des Zeitgeistes, Vandenhoeck & Ruprecht 2012). Noch immer schreiben lizensierte Nachfolger die Romanabenteuer fort und noch immer entsteht alle paar Jahre ein Kinofilm. Bonds deutsche Kollegen sind unterdessen weitgehend vergessen. Die „Mister Dynamit“-Hefte erscheinen schon seit Jahren nicht mehr und auch andere harte Männer wie „Kommissar X“ oder „Jerry Cotton“ sind in der Krise. Dabei haben deutsche fiktionale Agenten eine mindestens ebenso brisante Geschichte wie ihr weltbekanntes britisches Vorbild. In den sechziger Jahren kämpften sie auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs — ein weitgehend unbekanntes Kapitel deutsch-deutscher Popgeschichte.

Es beginnt in der Zeit des Kalten Krieges, dessen Frontlinie mitten durch das besiegte Deutschland schneidet. Der Kalte Krieg ist eine symbolische Auseinandersetzung, die nicht nur mit dem taktischen Arsenal der Raketen, Panzersperren und dem Marschtritt der Paradestiefel ausgetragen wurde. In weiten Zügen war er ein Konflikt der Kultur, der die Grenzen zwischen „harten“ und „weichen“ Faktoren aufweichte: Als Bedrohung stationierte Raketen waren of nur Theaterkulissen während Filme und Romane als reale Waffen wirken konnten, deren ideologische Botschaften mitten im Feindesland zündeten. Niemand nahm dies so ernst wie die Zensoren.

Die Abenteuer des James Bond waren in der DDR verboten. Im Westen hingegen wurden sie ähnlich populär wie zuvor die aus Großbritannien schwappende Beat-Welle, die so genannte Beatlemania. Die zwischen in den Jahren 1953 bis 1965 erscheinenden Romane des Ex-Spions und Erfolgsschriftstellers Ian Lancaster Fleming verbreiteten sich zunächst in Buchform, dann als täglicher Comicstrip in Zeitungen, schließlich als Filme, die hunderte Millionen Pfund einspielten. Der „Spy Craze“ umfasste bald viel mehr als nur Romane und Kinofilme. Die Modewelle erstreckte sich auf Armbanduhren, Autos, Herrendüfte und Wodkasorten, die in einem bislang einzigartigen product placement mit dem Namen James Bond verbunden waren. Tatsächlich aber war der von Fleming geschaffene Charakter weder der einzige, noch der erste fiktive Spionageheld mit Dienstwaffe und Codenummer.

In Frankreich etwa veröffentlichte seit 1949 der Autor Jean Bruce die Abenteuer des Geheimagenten OSS 117, erst kürzlich parodistisch neuverfilmt mit Jean Dujardin. Sammler zählen mehr als 200 Agentenfilme allein im Verlaufe der Sechzigerjahre. Die meisten von ihnen zeigten starke Ähnlichkeit mit der Fleming’schen Welt. So entkam 1965 Geheimagent 505 der „Todesfalle Beirut“ und auch die Amerikaner zog es in „Geheimauftrag CIA – Istanbul 777“ in die Türkei. Dazu kamen Fernsehserien wie „Get Smart“, „I Spy“, „The Saint“ oder „Amos Burke – Secret Agent“.

“Dr. No” (1962)

James Bond feiert dieser Tage sein 50. Leinwandjubiläum. Noch immer ist er ein „Agent des Zeitgeistes“, wie ihn sein Chronist, der bekennende Fan Werner Greve in einer gerade erschienenen analytischen Hommage genannt hat (Werner Greve: James Bond 007. Agent des Zeitgeistes, Vandenhoeck & Ruprecht 2012). Noch immer schreiben lizensierte Nachfolger die Romanabenteuer fort und noch immer entsteht alle paar Jahre ein Kinofilm. Bonds deutsche Kollegen sind unterdessen weitgehend vergessen. Die „Mister Dynamit“-Hefte erscheinen schon seit Jahren nicht mehr und auch andere harte Männer wie „Kommissar X“ oder „Jerry Cotton“ sind in der Krise. Dabei haben deutsche fiktionale Agenten eine mindestens ebenso brisante Geschichte wie ihr weltbekanntes britisches Vorbild. In den sechziger Jahren kämpften sie auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs — ein weitgehend unbekanntes Kapitel deutsch-deutscher Popgeschichte.

Es beginnt in der Zeit des Kalten Krieges, dessen Frontlinie mitten durch das besiegte Deutschland schneidet. Der Kalte Krieg ist eine symbolische Auseinandersetzung, die nicht nur mit dem taktischen Arsenal der Raketen, Panzersperren und dem Marschtritt der Paradestiefel ausgetragen wurde. In weiten Zügen war er ein Konflikt der Kultur, der die Grenzen zwischen „harten“ und „weichen“ Faktoren aufweichte: Als Bedrohung stationierte Raketen waren of nur Theaterkulissen während Filme und Romane als reale Waffen wirken konnten, deren ideologische Botschaften mitten im Feindesland zündeten. Niemand nahm dies so ernst wie die Zensoren.

Die Abenteuer des James Bond waren in der DDR verboten. Im Westen hingegen wurden sie ähnlich populär wie zuvor die aus Großbritannien schwappende Beat-Welle, die so genannte Beatlemania. Die zwischen in den Jahren 1953 bis 1965 erscheinenden Romane des Ex-Spions und Erfolgsschriftstellers Ian Lancaster Fleming verbreiteten sich zunächst in Buchform, dann als täglicher Comicstrip in Zeitungen, schließlich als Filme, die hunderte Millionen Pfund einspielten. Der „Spy Craze“ umfasste bald viel mehr als nur Romane und Kinofilme. Die Modewelle erstreckte sich auf Armbanduhren, Autos, Herrendüfte und Wodkasorten, die in einem bislang einzigartigen product placement mit dem Namen James Bond verbunden waren. Tatsächlich aber war der von Fleming geschaffene Charakter weder der einzige, noch der erste fiktive Spionageheld mit Dienstwaffe und Codenummer.

In Frankreich etwa veröffentlichte seit 1949 der Autor Jean Bruce die Abenteuer des Geheimagenten OSS 117, erst kürzlich parodistisch neuverfilmt mit Jean Dujardin. Sammler zählen mehr als 200 Agentenfilme allein im Verlaufe der Sechzigerjahre. Die meisten von ihnen zeigten starke Ähnlichkeit mit der Fleming’schen Welt. So entkam 1965 Geheimagent 505 der „Todesfalle Beirut“ und auch die Amerikaner zog es in „Geheimauftrag CIA – Istanbul 777“ in die Türkei. Dazu kamen Fernsehserien wie „Get Smart“, „I Spy“, „The Saint“ oder „Amos Burke – Secret Agent“.

Kommisar X – der bundesdeutsche James Bond ist ein Versicherungsagent.

Tom Walker alias Kommissar X kämpft darin gegen geheime Killerorganisationen wie die „Gelben Katzen“, die ihre Opfer mit Karateschlägen töten, doch ist der Titelheld kein Geheimagent, sondern als Versicherungsdetektiv tätig: eine sehr deutsche Variante. Produzent T.M. Werner zufolge unterschieden sich Bond und Walker „beruflich wie ein Sprengmeister von einem Jagdflieger.“ Zuerst noch im Einsatz gegen die weltbedrohende Laserwaffe eines Atomphysikers, zeigt sich Kommissar X auf seinen weiteren Missionen dem Zeitgeist gegenüber äußerst anpassungsfähig und kämpft in den psychedelischen Sixties gegen die Modedroge LSD. Mit der experimentierten nach eigenen Angaben auch seine Schöpfer – was man den Filmen gelegentlich anmerkt.

Einen der aussichtsreichsten Versuche zum internationalisierten Genre aufzuschließen unternimmt eine europäische Co-Produktion, die den Deutschen Horst Buchholz in geheimer Mission nach Istanbul entsendet um dort einen Atom-Physiker aus den Händen einer verbrecherischen Organisation zu befreien. Der ehemalige Halbstarke bewegt sich stilsicher zwischen Spielcasinos, türkischen Bädern und Hafenschlägereien, doch trotz Star-Besetzung mit etablierten deutschen Bösewichten wie Klaus Kinski und Mario Adorf und malerischen Drehorten ist „Estambul 65“ („Unser Mann aus Istanbul“) keine Fortsetzung vergönnt.

Kommisar X – der bundesdeutsche James Bond ist ein Versicherungsagent.

Tom Walker alias Kommissar X kämpft darin gegen geheime Killerorganisationen wie die „Gelben Katzen“, die ihre Opfer mit Karateschlägen töten, doch ist der Titelheld kein Geheimagent, sondern als Versicherungsdetektiv tätig: eine sehr deutsche Variante. Produzent T.M. Werner zufolge unterschieden sich Bond und Walker „beruflich wie ein Sprengmeister von einem Jagdflieger.“ Zuerst noch im Einsatz gegen die weltbedrohende Laserwaffe eines Atomphysikers, zeigt sich Kommissar X auf seinen weiteren Missionen dem Zeitgeist gegenüber äußerst anpassungsfähig und kämpft in den psychedelischen Sixties gegen die Modedroge LSD. Mit der experimentierten nach eigenen Angaben auch seine Schöpfer – was man den Filmen gelegentlich anmerkt.

Einen der aussichtsreichsten Versuche zum internationalisierten Genre aufzuschließen unternimmt eine europäische Co-Produktion, die den Deutschen Horst Buchholz in geheimer Mission nach Istanbul entsendet um dort einen Atom-Physiker aus den Händen einer verbrecherischen Organisation zu befreien. Der ehemalige Halbstarke bewegt sich stilsicher zwischen Spielcasinos, türkischen Bädern und Hafenschlägereien, doch trotz Star-Besetzung mit etablierten deutschen Bösewichten wie Klaus Kinski und Mario Adorf und malerischen Drehorten ist „Estambul 65“ („Unser Mann aus Istanbul“) keine Fortsetzung vergönnt.

“Tpoas” (1969)

Den westdeutschen Beiträgen zum „Spy Craze“ ist mit ihrem Vorbild gemeinsam, dass der Kalte Krieg in der Handlung nur mittelbar eine Rolle spielt. Während Filme von Alfred Hitchcock („The Torn Curtain“, “Topas”) oder John Frankenheimer (“Seven Days in May”) auf den Realismus setzten, der später zum Markenzeichen der spy novels eines John Le Carré werden wird, setzt die popkulturelle Ausgestaltung der „Bonditis“ auf grellbunten Konsum. Mehr noch als Kalte Krieger sind die Geheimagenten, die aus der Popkultur kamen, Snobs und Playboys, die dem Hedonismus weit stärker anhängen als einem platten Antikommunismus.

Für den Ostblock macht sie das umso gefährlicher. Die Angriffe der westlichen Popkultur spürt niemand so deutlich wie die Kulturbehörden der DDR. Die Freie Deutschen Jugend leitet immer wieder Dokumente an die Staatssicherheit weiter, in denen Jugendliche anonym die Vorführung westlicher Agentenfilme fordern. Schließlich entschließt man sich zum cineastischen Gegenschlag. Im Jahr 1963, zwei Jahre nach Bau der Berliner Mauer, kreiert die ostdeutsche Filmproduktion DEFA ein neues Genre: den so genannten Kundschafter-Film. In dem sozialistischen Beitrag zum Spionagegenre tritt der Kundschafter als ideologisch gefestigter Agent des Sozialismus auf. Seine Mission: die Demontage des dekadenten Westens.

“Tpoas” (1969)

Den westdeutschen Beiträgen zum „Spy Craze“ ist mit ihrem Vorbild gemeinsam, dass der Kalte Krieg in der Handlung nur mittelbar eine Rolle spielt. Während Filme von Alfred Hitchcock („The Torn Curtain“, “Topas”) oder John Frankenheimer (“Seven Days in May”) auf den Realismus setzten, der später zum Markenzeichen der spy novels eines John Le Carré werden wird, setzt die popkulturelle Ausgestaltung der „Bonditis“ auf grellbunten Konsum. Mehr noch als Kalte Krieger sind die Geheimagenten, die aus der Popkultur kamen, Snobs und Playboys, die dem Hedonismus weit stärker anhängen als einem platten Antikommunismus.

Für den Ostblock macht sie das umso gefährlicher. Die Angriffe der westlichen Popkultur spürt niemand so deutlich wie die Kulturbehörden der DDR. Die Freie Deutschen Jugend leitet immer wieder Dokumente an die Staatssicherheit weiter, in denen Jugendliche anonym die Vorführung westlicher Agentenfilme fordern. Schließlich entschließt man sich zum cineastischen Gegenschlag. Im Jahr 1963, zwei Jahre nach Bau der Berliner Mauer, kreiert die ostdeutsche Filmproduktion DEFA ein neues Genre: den so genannten Kundschafter-Film. In dem sozialistischen Beitrag zum Spionagegenre tritt der Kundschafter als ideologisch gefestigter Agent des Sozialismus auf. Seine Mission: die Demontage des dekadenten Westens.

DEFA-Presseinformation zu “Eyes Only” (1963)

„For Eyes Only“ wird zum Erfolg. Das Programmheft führte das „außerordentliche Interesse“ bei den Zuschauern auch auf das gewählte Genre zurück: „Der Kundschafterfilm erfreut sich seit jeher besonderer Aufmerksamkeit, vor allem bei einem jugendlichen Publikum.“ Vom westlichen Vorbild man grenzt sich bewusst ab: der Film führe „seinen Helden nicht als einen Supermann vor, wie er bei ähnlichen Filmen aus der bürgerlichen Produktion hinreichend bekannt ist. Die Schwere der Kundschaftertätigkeit wird deutlich, weil er es mit hochqualifizierten Gegnern zu tun hat, die auch über entsprechende technische Möglichkeiten verfügen.

So lösen sich die für ihn auftauchenden Probleme nicht mit einer charmanten Handbewegung, sondern nur durch hohen persönlichen Einsatz, durch entsprechend kluge Reaktionen.“ Dieser Realismus mache ihn zu einem Instrument sozialistischer Erziehung, der „auf hervorragende Weise geeignet ist, an seinem Beispiel über Fragen der patriotischen Erziehung zu sprechen, über die Abwehr imperialistischer Machenschaften gegen die DDR und die sozialistische Staatengemeinschaft“. Die Serie „Das unsichtbare Visier“ beerbt das Genre erfolgreich im DDR-Fernsehen.

Die popkulturellen Waffen des Ostens werden auch im Westen gefürchtet. Eines der dunkelsten Kapitel der Kulturgeschichte des Kalten Krieges ist die Zensur. Nicht nur im Osten, auch im vermeintlich freien Westen werden die fiktionalen Unterhaltungswerke des politischen Gegners unterdrückt. Dafür ist der „Interministeriellen Ausschusses für Ost/West Filmfragen“ zuständig. Die Aufgabe dieser ominösen, im Verborgenen agierenden Kommission war nichts anderes als die Zensur kommunistischer Filme. In dem 1953 auf Initiative des Innenministeriums der Bundesrepublik gegründeten Gremium, das bis 1966 in Kraft war, saßen neben Vertretern der Ministerien auch Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz: Reale Geheimdienstler verhandelten hier die fiktionalen Agenten.

Es ist schwer vorstellbar, dass man die Leinwandabenteuer eines Mister Dynamit, eines Kommissar X oder eines sozialistischen Saubermannes einst so ernst nehmen konnte, dass sich Behörden mit ihrem Verbot befassten. Diese kulturellen Kämpfe aber nur als Nebenschauplätze der politischen Auseinandersetzung zu begreifen, hieße den Kalten Krieg zu verkennen. Ein Konflikt, der auf der Ebene von Symbolen geführt wurde und im Kern ideologisch war, musste Ideen und Kulturprodukte als reale Waffen betrachten. So antiquiert uns heute die Helden aus jenen Jahren vorkommen mögen: Sie haben zeithistorische Bedeutung. Schließlich waren es keine Minikameras, Abhörprotokolle, Überläufer oder Strategieinformationen aus dem Arsenal der geheimen Dienste, die den Kalten Krieg am Ende entschieden. Den realen Sozialismus besiegten vielmehr die hedonistischen Verheißungen des Kapitalismus: Wohlstand, Konsum und grenzenlose Freizügigkeit. Selten dürften diese Verlockungen besser geschüttelt und schöner gerührt worden sein, als in der Popkultur des 20. Jahrhunderts und die hatte mehr Agenten als nur einen James Bond.

Dieser Essay ist eine gekürzte und überarbeitete Version eines Vortrages, den Bodo Mrozek auf der Konferenz „Cold War Culture. The Global Conflict and its Legacies in Germany since 1945“ der School of History des Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) und der University of Cambridge am 20. September 2012 hielt. Er wurde gedruckt in der Literaturbeilage der Wochenzeitung Die Zeit (Nr. 45, November 2012, S. 16-17) und erscheint hier erstmals online.

DEFA-Presseinformation zu “Eyes Only” (1963)

„For Eyes Only“ wird zum Erfolg. Das Programmheft führte das „außerordentliche Interesse“ bei den Zuschauern auch auf das gewählte Genre zurück: „Der Kundschafterfilm erfreut sich seit jeher besonderer Aufmerksamkeit, vor allem bei einem jugendlichen Publikum.“ Vom westlichen Vorbild man grenzt sich bewusst ab: der Film führe „seinen Helden nicht als einen Supermann vor, wie er bei ähnlichen Filmen aus der bürgerlichen Produktion hinreichend bekannt ist. Die Schwere der Kundschaftertätigkeit wird deutlich, weil er es mit hochqualifizierten Gegnern zu tun hat, die auch über entsprechende technische Möglichkeiten verfügen.

So lösen sich die für ihn auftauchenden Probleme nicht mit einer charmanten Handbewegung, sondern nur durch hohen persönlichen Einsatz, durch entsprechend kluge Reaktionen.“ Dieser Realismus mache ihn zu einem Instrument sozialistischer Erziehung, der „auf hervorragende Weise geeignet ist, an seinem Beispiel über Fragen der patriotischen Erziehung zu sprechen, über die Abwehr imperialistischer Machenschaften gegen die DDR und die sozialistische Staatengemeinschaft“. Die Serie „Das unsichtbare Visier“ beerbt das Genre erfolgreich im DDR-Fernsehen.

Die popkulturellen Waffen des Ostens werden auch im Westen gefürchtet. Eines der dunkelsten Kapitel der Kulturgeschichte des Kalten Krieges ist die Zensur. Nicht nur im Osten, auch im vermeintlich freien Westen werden die fiktionalen Unterhaltungswerke des politischen Gegners unterdrückt. Dafür ist der „Interministeriellen Ausschusses für Ost/West Filmfragen“ zuständig. Die Aufgabe dieser ominösen, im Verborgenen agierenden Kommission war nichts anderes als die Zensur kommunistischer Filme. In dem 1953 auf Initiative des Innenministeriums der Bundesrepublik gegründeten Gremium, das bis 1966 in Kraft war, saßen neben Vertretern der Ministerien auch Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz: Reale Geheimdienstler verhandelten hier die fiktionalen Agenten.

Es ist schwer vorstellbar, dass man die Leinwandabenteuer eines Mister Dynamit, eines Kommissar X oder eines sozialistischen Saubermannes einst so ernst nehmen konnte, dass sich Behörden mit ihrem Verbot befassten. Diese kulturellen Kämpfe aber nur als Nebenschauplätze der politischen Auseinandersetzung zu begreifen, hieße den Kalten Krieg zu verkennen. Ein Konflikt, der auf der Ebene von Symbolen geführt wurde und im Kern ideologisch war, musste Ideen und Kulturprodukte als reale Waffen betrachten. So antiquiert uns heute die Helden aus jenen Jahren vorkommen mögen: Sie haben zeithistorische Bedeutung. Schließlich waren es keine Minikameras, Abhörprotokolle, Überläufer oder Strategieinformationen aus dem Arsenal der geheimen Dienste, die den Kalten Krieg am Ende entschieden. Den realen Sozialismus besiegten vielmehr die hedonistischen Verheißungen des Kapitalismus: Wohlstand, Konsum und grenzenlose Freizügigkeit. Selten dürften diese Verlockungen besser geschüttelt und schöner gerührt worden sein, als in der Popkultur des 20. Jahrhunderts und die hatte mehr Agenten als nur einen James Bond.

Dieser Essay ist eine gekürzte und überarbeitete Version eines Vortrages, den Bodo Mrozek auf der Konferenz „Cold War Culture. The Global Conflict and its Legacies in Germany since 1945“ der School of History des Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) und der University of Cambridge am 20. September 2012 hielt. Er wurde gedruckt in der Literaturbeilage der Wochenzeitung Die Zeit (Nr. 45, November 2012, S. 16-17) und erscheint hier erstmals online.