„In Wahlkampfzeiten wird es besonders deutlich: Es ist nicht allein die ra...

Vergesst die Objektivität!

Was ist heute Medienqualität? Auf Einladung des Europäischen Instituts für Qualit&aum...

„Von der verbotenen Liebe des Spielejournalismus und der Game Studies“

Arno Görgen*, Rudolf Inderst** und Eugen Pfister im Gespräch mit Robert Glashüttner***, Conny Lee**** und Rainer Sigl*****

Prolog

Eine Bibliothek wie von Jorge Luis Borges erdacht, Wände aus Elfenbein mit figürlichen Schnitzereien die vergessene HeldInnen darstellen von Samus Aran bis Stanley (dem Angestellten), Reihen um Reihen aus ebenhölzernen überladenen Bücherregalen. Eine durch das Opaion einer gewaltigen Kuppel einstrahlende Lichtsäule beleuchtet einen Arbeitstisch, über und über bedeckt mit Pergamenten, Büchern, Bookazines und Podcast-Transkripten.

Erster Akt

EP [auf einem umgestürzten Kapitel sitzend und einen Federkiel mit dem Messer anspitzend]: Wenn junge Kulturjournalisten und KulturjournalistInnen anfangen in ihren Überlegungen zu Computerspielen Adorno zu zitieren, stelle ich mir die Frage, wozu es uns Kulturwissenschaftlerinnen und die Game Studies überhaupt noch braucht. Haben wir nicht alle unsere Studien mit dem hehren Ziel angefangen, den Geheimnissen des Spiels auf den Grund zu folgen und die ganze Welt an unseren Erkenntnissen teil haben zu lassen? Zugleich haben wir verlernt unser Wissen so zu kommunizieren, dass auch NichtwissenschaftlerInnen es verstünden. Schuld daran ist ja nicht unbedingt die Überkomplexität des Gegenstandes oder unserer Gedanken sondern vielmehr unsere oft unnötig verklausulierte Sprache, die wir uns im akademischen Rahmen anerziehen. Sind also nicht KulturjournalistInnen im Grunde die besseren Wissensvermittler, die besseren KulturwissenschaftlerInnen?

[...]

[Liebe Museumsleitung, dieses Kunstwerk ist aufzuhängen.]

Zur Ästhetik von Computerspielen.

Arno Görgen*, Rudolf Inderst** und Eugen Pfister im Gespräch mit Daniel Martin Feige***

Erst für halb zwölf Uhr mit Arno Görgen, Rudolf Inderst und Eugen Pfister im Kunsthistorischen Museum verabredet, war ich schon um halb Elf dort, um sie, wie ich mir schon längere Zeit vorgenommen gehabt hatte, einmal von einem möglichst idealen Winkel aus ungestört beobachten zu können, schreibt Daniel Martin Feige. Da Görgen (im Wintermantel) Inderst auf den zwischen seine Knie geklemmten Stock gestützt und Pfister mit seinem lächerlichen Monokel, wie mir schien, vollkommen auf den Anblick des Weißbärtigen Mannes konzentriert gewesen waren, hatte ich keinerlei Angst zu haben, in meiner Betrachtung der drei Herren, von diesen entdeckt zu werden, als sich, für mich naturgemäß unerwartet Arno Görgen zu mir umdrehte…****

AG: Sniper Elite III [Rebellion: UK 2014 / PS4 u.A:], ein Shooter aus dem Jahr 2014, konnte endlich in einem spektakulären Killshot die historische Frage nach der monotestikularen Anatomie Adolf Hitlers klären. Den Beweis dazu bettete das Spiel in eine seiner berüchtigten Killcam-Sequenzen ein, die die Laufbahn der Heckenschützenkugel verfolgen und in einer Visualisierung der Anatomie des Opfers der durch den Schuss entstehenden Schäden gipfeln. Die Frage die sich mir aus dem in diesem Zusammenhang erhobenen Buzzword der Ästhetisierung von Gewalt als erstes ergibt: Wenn es in der philosophischen Ästhetik doch erst einmal um ‘das Schöne’ geht, aber etwas aus ethischer Perspektive schlecht/böse ist (Mord ist Mord), darf/kann es dann auch schön sein?

[...]

[Liebe Museumsleitung, dieses Kunstwerk ist aufzuhängen.]

Zur Ästhetik von Computerspielen.

Arno Görgen*, Rudolf Inderst** und Eugen Pfister im Gespräch mit Daniel Martin Feige***

Erst für halb zwölf Uhr mit Arno Görgen, Rudolf Inderst und Eugen Pfister im Kunsthistorischen Museum verabredet, war ich schon um halb Elf dort, um sie, wie ich mir schon längere Zeit vorgenommen gehabt hatte, einmal von einem möglichst idealen Winkel aus ungestört beobachten zu können, schreibt Daniel Martin Feige. Da Görgen (im Wintermantel) Inderst auf den zwischen seine Knie geklemmten Stock gestützt und Pfister mit seinem lächerlichen Monokel, wie mir schien, vollkommen auf den Anblick des Weißbärtigen Mannes konzentriert gewesen waren, hatte ich keinerlei Angst zu haben, in meiner Betrachtung der drei Herren, von diesen entdeckt zu werden, als sich, für mich naturgemäß unerwartet Arno Görgen zu mir umdrehte…****

AG: Sniper Elite III [Rebellion: UK 2014 / PS4 u.A:], ein Shooter aus dem Jahr 2014, konnte endlich in einem spektakulären Killshot die historische Frage nach der monotestikularen Anatomie Adolf Hitlers klären. Den Beweis dazu bettete das Spiel in eine seiner berüchtigten Killcam-Sequenzen ein, die die Laufbahn der Heckenschützenkugel verfolgen und in einer Visualisierung der Anatomie des Opfers der durch den Schuss entstehenden Schäden gipfeln. Die Frage die sich mir aus dem in diesem Zusammenhang erhobenen Buzzword der Ästhetisierung von Gewalt als erstes ergibt: Wenn es in der philosophischen Ästhetik doch erst einmal um ‘das Schöne’ geht, aber etwas aus ethischer Perspektive schlecht/böse ist (Mord ist Mord), darf/kann es dann auch schön sein?

[...]

Fünf Herausforderungen digitaler Methoden, oder: Ranke re-visited: digital herausfinden, „wie es eigentlich gewesen“?

Nachdem wir uns in der Einleitung mit Methoden generell auseinandergesetzt haben, geht es weiter mit den digitalen Methoden und den Herausforderungen, vor die sie die Geschichtsschreibung stellen. Rieder und Röhle1 zählen in ihrem grundlegenden Beitrag fünf Herausforderungen auf, von denen drei hier näher vorgestellt werden:

Nachdem wir uns in der Einleitung mit Methoden generell auseinandergesetzt haben, geht es weiter mit den digitalen Methoden und den Herausforderungen, vor die sie die Geschichtsschreibung stellen. Rieder und Röhle1 zählen in ihrem grundlegenden Beitrag fünf Herausforderungen auf, von denen drei hier näher vorgestellt werden:

1. Die Verlockung der Objektivität

Die erste Herausforderung besteht laut den Autoren darin, dass durch den Einsatz von „unbestechlichen“ Maschinen und Computern Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Digital Humanities „objektiv“ erscheinen können. Das ist konträr dazu, dass die Geisteswissenschaften Disziplinen sind, in denen es um interpretatives Wissen und weniger um verifizierbares Wissen geht. Es könnte die Versuchung entstehen, ähnlich wie in den Naturwissenschaften zu objektivierbaren Ergebnissen kommen zu wollen, womit an den Wunsch nach „Wahrheit“ aus dem 19. Jahrhundert anknüpft wird. Die Gefahr besteht darin, im Anschluss an Ranke digital herausfinden zu wollen, „wie es eigentlich gewesen“.

Dabei handelt es sich freilich um ein Missverständnis, das darauf begründet ist, dass Maschinen manche Aufgaben schneller und genauer erfüllen können als Menschen. So entsteht die Vorstellung, dass Computer „wahre“ Ergebnisse liefern, die epistemologisch auf einem höheren Status stehen als eine von Forschenden erstellte Interpretation. So wird leicht vergessen, dass die Genauigkeit der Fragestellung, die Modelle und Vorannahmen, die der Forschung zugrunde liegen, menschlich gemacht sind und damit interpretiert und subjektiv.

Rieder/Röhle weisen darauf hin, dass uns die Faszination für die Objektivität des Computers nicht davon abhalten sollte, Werkzeuge und Software genau zu analysieren und die ihnen zugrunde liegenden Entscheidungen freizulegen. Die Forschung ist darauf angewiesen, dass Vorannahmen, Algorithmen und Modelle als methodische Grundlagen für ein Projekt oder eine Fragestellung transparent gemacht werden.

2. Die Macht des visuellen Beweises

Viele DH-Werkzeuge produzieren ein visuelles Ergebnis, z.B. Netzwerkanalysen, Zeitleisten, angereicherte Karten. Diese haben zumeist auch ästhetische Qualitäten, die sie zu mächtigen argumentativen Werkzeugen machen. Wie kann man diese rhetorischen Qualitäten von Abbildungen und Visualisierungen und ihre argumentative Macht kritisch hinterfragen?

Rieder und Röhle weisen darauf hin, dass Visualisierungen manche Aspekte eines Phänomens sichtbarer machen als textliche Darstellungen, da sie eine reduzierte Repräsentation der beobachteten Wirklichkeit sind. Die Reduzierung entspricht einem Bedarf, Informationen und Dimensionen zu verkleinern, so dass sie überhaupt abbildbar werden, zum Teil in Abhängigkeit von graphischen Bedingungen wie Bildschirmgröße, Auflösung etc. Manchmal sind es technische Bedingungen, die zu einer Reduktion führen, manchmal wird aber auch manipuliert, was in keinem Bereich mittlerweile so offensichtlich sein dürfte wie bei Bildern (Stichwort Photoshop).

Manche Informationen werden in Visualisierungen ganz weggelassen: Durch die Reduzierungen und Auslassungen werden einige Interpretationen und Schlussfolgerungen plausibler als andere. Denn Visualisierungen können trotz der Reduzierung ein sehr großes argumentatives Gewicht haben. Darin liegt ein zweiter Grund für ihre Autorität. Numerische und visuelle Darstellungen werden viel einfacher als Beweis akzeptiert als Text, der eher als argumentativ wahrgenommen wird. Das hängt mit der Produktion des Arguments zusammen. Während man ein textbasiertes Argument recht schnell in sein Gegenteil umwandeln kann – und sei es nur als advocatus diaboli – ist das bei Statistiken, bei Visualisierungen nicht möglich. Quantitative Ergebnisse können nicht umgedreht werden. Man kann ihre Erhebung anzweifeln und man kann sie gegebenenfalls auch unterschiedlich interpretieren. Aber ihre reine Darstellung gilt als Fakt. Sie überrumpeln die Forschenden gleichsam, die Visulisierungen damit weniger hinterfragen oder deren inhärenten Erklärungen kritisch reflektieren.

Als Ausweg aus diesem Dilemma schlagen Rieder und Röhle nach Bettina Heintz2 eine prozessbasierte Herangehensweise an wissenschaftliche Bilder vor: Man solle sie als momentanen Ausdruck eines fortlaufenden Prozesses präsentieren, der noch weiterläuft. Dadurch würde der methodische Fokus auf die Phase vor Schaffung des Bildes gelenkt und damit auf die Entscheidungen und Reduktionen, die während der Produktion stattgefunden haben. Ebenso wird die Phase nach der Präsentation deutlich: die Notwendigkeit, die Ergebnisse zu interpretieren, zu vergleichen, Fragen zu stellen über Gültigkeit, Generalisierbarkeit und vor allem über die Bedeutung der Visualisierungen. Dies ist freilich nicht unumstritten, da ein Bild nach anderer Meinung eher zum Nachdenken über den Inhalt als über Grafik-Design oder Methodik anregen soll.

Als Ausweg aus diesem Dilemma schlagen Rieder und Röhle nach Bettina Heintz2 eine prozessbasierte Herangehensweise an wissenschaftliche Bilder vor: Man solle sie als momentanen Ausdruck eines fortlaufenden Prozesses präsentieren, der noch weiterläuft. Dadurch würde der methodische Fokus auf die Phase vor Schaffung des Bildes gelenkt und damit auf die Entscheidungen und Reduktionen, die während der Produktion stattgefunden haben. Ebenso wird die Phase nach der Präsentation deutlich: die Notwendigkeit, die Ergebnisse zu interpretieren, zu vergleichen, Fragen zu stellen über Gültigkeit, Generalisierbarkeit und vor allem über die Bedeutung der Visualisierungen. Dies ist freilich nicht unumstritten, da ein Bild nach anderer Meinung eher zum Nachdenken über den Inhalt als über Grafik-Design oder Methodik anregen soll.

3. Blackboxing

Die dritte Herausforderung betrifft die technologische Untermauerung und wie sich die Geisteswissenschaftler dazu stellen. Indem digitale Methoden geschaffen werden, werden heuristische Prozesse mechanisiert, wobei methodologische Überlegungen in technische Form gegossen werden. Inhalte werden formalisiert in Datenstrukturen, Algorithmen, Arten der Darstellung und Möglichkeiten der Interaktion. Diese sind nicht unbedingt immer transparent oder verstehbar. Transparenz bedeutet in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, die Methode nachvollziehen zu können: wie sie funktioniert, auf welchen Vorüberlegungen sie beruht, sie reproduzieren zu können und sie kritisieren zu können. Es gelte daher, die Labor-Blackbox offen zu legen: den Code der digitalen Werkzeuge zu veröffentlichen, „code literacy“ zu lehren und zu lernen, um den Code lesen und verstehen zu können – womit wir wieder bei der Frage sind, ob HIstoriker programmieren können müssen. Dennoch bleibt dann, so Rieder und Röhle, immer noch ein Teil an Ergebnissen bleibe, der mit statistischen Konzepten nicht zu verstehen sei. Als Beispiel nennen Rieder und Röhle, dass zwei verschiedene Visualisierungsprogramme zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, da sie nicht unbedingt dieselben Verbindungen in einem Netzwerk prominent darstellen.

Im Seminar probieren wir das auf einer unteren Eben aus, indem wir den Ankündigungstext des Methodenkurses in zwei unterschiedlichen Wordcloud-Tools darstellen lassen und anschließend diskutieren. Die Ergebnisse sind hier abgebildet und sie zeigen, wie verschieden die Clouds tatsächlich wirken, zumal das erst Tool über die Spracheinstellung automatisiert Stoppwörter wie “der”, “die”, “das” rausfiltert, die zweite nicht3.

Der Vollständigkeit halber seien auch die zwei weiteren von Rieder und Röhle genannten Herausforderungen aufgezählt, ohne diese hier weiter auszuführen:

4.) Institutionelle Störungen: Auswirkungen auf die Forschungslandschaft

5.) Streben nach Universalismus kommt zurück

Zusammenfassend plädieren Rieder und Röhle dafür, einen neuen Methodenstreit zu vermeiden. Stattdessen sollten Wissenschaftlerinnen, die digitale Methoden verwenden, ihre methodische Entscheidungen explizit und transparent machen, etwa in projektbegleitenden Websites.

________

Abbildungen

Wordcloud 1 mit TagCrowd.com erstellt (mit Spracheinstellung)

Wordcloud 2 mit WordItOut erstellt (ohne Spracheinstellung)

Literatur

Rieder, Bernhard, Röhle, Theo: Digital Methods: Five Challenges, in: David M. Berry (Hg.), Understanding Digital Humanities, Houndmills 2012, S. 67-84.

Alves, Daniel: Introduction, in: Digital Methods and Tools for Historical Research: A Special Issue. International Journal of Humanities and Arts Computing, Bd. 8, Heft 1 (April 2014). [Paywall: http://www.euppublishing.com/toc/ijhac/8/1]

- Rieder, Bernhard, Röhle, Theo: Digital Methods: Five Challenges, in: David M. Berry (Hg.), Understanding Digital Humanities, Houndmills 2012, S. 67-84.

- Bettina Heintz, Zahlen, Wissen, Objektivität: Wissenschaftssoziologische Perspektiven, in: A. Mennicken, H. Vollmer (Hg.), Zahlenwerk. Kalkulation, Organisation und Gesellschaft, Wiesbaden 2007, S. 65-86.

- Eine Übersicht zu Word-Cloud-Tools gibt es hier: http://praxistipps.chip.de/word-clouds-kostenlos-online-erstellen-die-besten-webseiten_30199

Quelle: http://dguw.hypotheses.org/115

Psychologie als SozialWissenschaft – die Instrumente der Psychologie

Psychologen messen gerne. Ob bei der Evaluation einer Unternehmensstrategie, bei einem Vorstellungsgespräch oder in der Therapie, eine Frage stellen Psychologen gerne: Wie meinen Sie das genau? Was genau meinen Sie mit Kundenzufriedenheit, woran könnte ich einen zufriedenen Kunden erkennen? Was genau meinen Sie, wenn Sie sagen, dass Sie flexibel sind, können Sie mir Beispiele für flexibles Handeln in Ihrem Leben nennen? Was genau meinen Sie mit Schlafproblemen, bei welcher Schlafmenge und -qualität würden Sie von gesundem Schlaf sprechen? Mit solchen Anstößen zur Konkretisierung versuchen Psychologen die Verbindung herzustellen zwischen dem eher allgemeinen Abstraktionsniveau, auf dem sich alltägliche Gespräche und Gedanken oft bewegen, und der Sphäre des für jedermann Beobachtbaren.

Fragen wie diese können zu einer gewissen Genervtheit führen, weil sie in den Bereich dringen, der für uns selbstverständlich ist (“Ja, Herr Psychologe, Albträume find’ ich nicht so toll…”). Und auch wenn es stimmt, dass in vielen Fällen das für uns Selbstverständliche ebenso für Mitmenschen gilt, so unterschätzen wir aus unserer egozentrischen Sicht doch oft, wie anders die Anderen tatsächlich sind. Es gibt z. B. Studien zur Wahrnehmung von Wahrscheinlichkeits-/Häufigkeitsbegriffen wie ‘wahrscheinlich’, ‘vielleicht’, ‘oft’ und ‘selten’, die zeigen, dass die mit den Begriffen verbundenen Zahlen sowohl zwischen verschiedenen Menschen als auch zwischen verschiedenen Situationen massiv schwanken. “Ich komme wahrscheinlich” kann in Bezug auf ein Vorstandstreffen etwas anderes bedeuten als wenn eine Party gemeint ist und kann von Sabine anders verstanden werden als von Ahmad. Wissenschaft hat aber den Anspruch, erstens für jeden Menschen gleichermaßen wiederholbar zu sein und zweitens konkrete Ergebnisse zu liefern. Darum darf nur das objektiv Selbstverständliche auch für selbstverständlich genommen werden.

Psychologen messen so ziemlich alles. Von der Intelligenz bis zur Fluktuationsrate im Unternehmen, von der Rückfallwahrscheinlichkeit eines Straftäters bis zur Flow-Intensität beim Kochen – alles wird unter die metaphorische Lupe genommen und quantifiziert, d. h. in Zahlen verwandelt. Das Ziel dieser Psychodiagnostik ist dabei immer, zukünftiges Verhalten und Erleben vorherzusagen und Entscheidungshilfen anzubieten. Bei der Berufsberatung bspw. wird versucht, überdauernde Fähigkeiten und Neigungen zu identifizieren und diese mit dem Eigenschaftenprofil verschiedener Berufsgruppen abzugleichen. Der Unterschied zum Ratschlag eines Freundes ist der weitere Horizont der gängigen psychologischen Tests. Standardisierte Persönlichkeits-, Eignugs- und Kompetenztests wurden und werden von so vielen Menschen bearbeitet, dass die Datenbasis weit über die Meinung eines einzelnen Menschen hinausgeht. Die Tests wissen sozusagen besser, wie gut sich jemand konzentrieren kann und wie ausgeprägt die Offenheit für neue Erfahrungen im Vergleich zu Abertausenden von anderen Menschen ist. Sie ermöglichen einen unverstellten Blick auf das eigene Innenleben.

Andererseits kann keine Testbatterie die Einzigartigkeit irgendeines Lebens erfassen und punktgenaue Vorhersagen machen. Es ist ebenso unsinnig, einem einzelnen Testwert sehr viel Gewicht beizumessen wie es kurzsichtig ist, ihm jegliche Relevanz abzusprechen. Die Schwierigkeiten bei der Übersetzung von menschlichem Leben in Zahlen sind niemandem so bewusst wie Psychologen, die, unabhängig von ihrem Spezialgebiet, im Studium zu Experten in Sachen Tests und Untersuchungsdesigns ausgebildet werden. Der diagnostische Blick bleibt nicht auf den Output eines einzelnen Instrumentes beschränkt. Im Gegenteil ist Psychologen daran gelegen, ein möglichst umfassendes Bild von einem Menschen zu bekommen, so dass z. B. Selbstauskünfte (“Ich bin schlau”) sowohl mit Testergebnissen (IQ-Test) als auch mit Verhaltensbeobachtungen (Schachspielen, Sprachgebrauch, …) abgeglichen werden.

Die bunten Fragen konstituieren zwei Screeningfragebögen, von denen einer international bewährt und der andere frei erfunden ist. Augenscheinlich sind sie sich ziemlich ähnlich. Wodurch wird eine Reihe von Fragen zu einem nützlichen psychologischen Instrument? Was unterscheidet psychologische von Dr. Sommer-Diagnostik?

Objektivität

Ein psychologisches Testergebnis sollte so unabhängig von den Umständen der Testung sein wie möglich. Darum entwerfen Psychologen strikte Richtlinien zu Durchführung, Auswertung und Interpretation. Die Reihenfolge der Aufgaben oder Fragen wird festgelegt, die Darbietungsform ist immer die gleiche und sogar die exakten Worte, die der Versuchsleiter bei jedem Schritt sagt, sind im Testmanual nachzulesen. Ebenso werden die Rechenschritte vom ‘Item’ (Fachbegriff für die kleinste Testeinheit, meistens eine Frage im Fragebogen oder eine Aufgabe im Test) bis zum Gesamtergebnis beschrieben. Und zu guter letzt werden auch die konkreten Begriffe vorgeschrieben, mit denen das Ergebnis beschrieben werden soll. Ein IQ von 104 Punkten bspw. wird ’durchschnittlich’, ein IQ von 116 Punkten wird ‘überdurchschnittlich’ genannt. Diese rigorose Standardisierungsunternehmung schafft zwar ein eher kühles und gekünsteltes Ambiente und findet ihre Erfüllung in der Übergabe der Versuchsleitung an einen Computer, doch liegt gerade darin auch die Stärke der Psychodiagnostik: Durch die Entkoppelung des Testergebnisses von zwischenmenschlichen Faktoren lassen sich Entscheidungen fernab von Sympathie und Vetternwirtschaft treffen. Auch wenn Frau Dr. Psycho mich nicht mag, mir etwas Böses will oder mich für extrem dumm hält, kann ich sicher sein, dass sich dies nicht in meinem Testergebnis niederschlagen wird.

Reliabilität

Ein Testergebnis sollte so genau und verlässlich sein wie möglich. Wenn mein IQ gestern 93 war und heute bei 121 liegt, ohne dass ich gestern völlig neben mir stand oder heute geschummelt habe, ist der Test unbrauchbar. Meistens versuchen Psychologen, die Ausprägung relativ stabiler Charakterzüge in Erfahrung zu bringen. Wenn ein Test nun von einem Tag auf den anderen stark schwankt, ist er auf jeden Fall nicht geeignet, etwas Stabiles zu erfassen, sondern misst irgendwelche mysteriösen Zufallsfaktoren, deren Einfluss auf das Testergebnis Psychologen unter dem Begriff ‘Messfehler’ zusammenfassen. Reliabilität ist Unabhängigkeit vom Messfehler und kommt außer in der gerade angesprochenen heute-morgen-Reliabilität (fachsprachlich Retest-Reliabilität) noch in einigen anderen Gewändern daher. Unter anderem umfasst Reliabilität auch das Ausmaß, in dem verschiedene Items dieselbe Eigenschaft messen. Z. B. könnten die Fragen “Mögen Sie Äpfel?”, “Mögen Sie Bananen?” und “Mögen Sie Birnen?” alle die Eigenschaft der Fruchtliebhaberei messen. Aber ob die Fragen “Mögen Sie gebackene Bananen?” und “Mögen Sie Bratäpfel?” denselben Geschmacksvorliebenbereich abdecken, ist fraglich.

Validität

Das Ziel, das psychologische Instrumentenbauer verfolgen, ist letztlich ein einfaches: Sie wollen, dass das Instrument genau das misst, was es messen soll. Wenn ein Test oder Fragebogen dies leistet, nennt man ihn valide und freut sich. Auf dem Weg zur Validität muss man jedoch zunächst die Hürden der Objektivität und der Reliabilität nehmen. Ein Test, der nach Annas Auswertung ein anderes Ergebnis hervorbringt als nach Julians Auswertung, kann nicht zuverlässig und genau sein. Und wenn ein Test nicht zuverlässig und genau ist, wenn er also stark messfehlerbehaftet ist, kann er nicht gut das messen, was er messen soll. Objektivität ist eine Voraussetzung für Reliabilität ist eine Voraussetzung für Validität.

Die Frage, was psychologische Instrumente messen, ist ganz und gar nicht trivial. Führen wir uns noch einmal vor Augen, wie viele gedankliche Schritte zwischen einem praktischen Anliegen wie der Entscheidung, ob ich Selin oder Klaus die attraktive und gut bezahlte Führungsposition anbiete, und einer Aufgabe wie der hier abgebildeten liegen. Einer dieser Schritte ist der zu dem Konstrukt, das wir ‘Intelligenz’ nenne n und dem wir als Persönlichkeitseigenschaft eine gewisse, meist nicht allzu geringe Bedeutung beimessen. Aber was ist Intelligenz denn nun eigentlich? Als Laie meine ich, dass Intelligenz etwas mit schnellem Denken zu tun hat und mit dem Erkennen von Mustern und Zusammenhängen – allgemeine geistige Fähigkeiten. Und wenn ich mehr erfahren möchte, komme ich nicht umhin, mir einen Intelligenztest anzusehen. Messinstrumente sind die konkreten Ausformungen eines abstrakten Konstruktes und definieren dieses rückwirkend mit.

n und dem wir als Persönlichkeitseigenschaft eine gewisse, meist nicht allzu geringe Bedeutung beimessen. Aber was ist Intelligenz denn nun eigentlich? Als Laie meine ich, dass Intelligenz etwas mit schnellem Denken zu tun hat und mit dem Erkennen von Mustern und Zusammenhängen – allgemeine geistige Fähigkeiten. Und wenn ich mehr erfahren möchte, komme ich nicht umhin, mir einen Intelligenztest anzusehen. Messinstrumente sind die konkreten Ausformungen eines abstrakten Konstruktes und definieren dieses rückwirkend mit.

Das grundlegende Problem ist, dass es keine absolute Autorität gibt, die ein für alle Mal die Bedeutung von Begriffen festlegt. Die Entscheidung, ob ein Instrument Intelligenz misst oder Kreativität oder Purzelbaumaffinität, treffen Experten auf dem jeweiligen Fachgebiet mit keinem anderen Kriterium als ihrem gesunden Menschenverstand und ihrer einschlägigen Erfahrung. Wer sagt, dass die Experten tatsächlich Experten sind? Der Rest der Gesellschaft, wir alle gestehen ihnen diesen Status und damit auch die Autorität zu, solche Entscheidungen zu treffen. Die menschlichen Eigenschaften, mit denen forschende Psychologen sich beschäftigen, sind durch und durch sozial konstruiert und stehen für Kritik und Revision weit offen. Wenn wir uns heute alle gemeinsam dazu durchringen würden, einen anderen Haufen Leute als Experten zu betrachten als bisher, würde das den gängigen psychologischen Fragebögen und Tests ihrer Basis berauben. Der Wert jedes psychodiagnostischen Instrumentes ist es, Expertenwissen breitflächig verfügbar zu machen.

Fazit

Psychologen sind Messer. Sie quantifizieren stabile Persönlichkeitseigenschaften mit dem Ziel, Entscheidungshilfen vor einem gesamtgesellschaftlichen Horizont anzubieten. Ihre Messinstrumente sollten so objektiv und genau wie möglich messen und dienen dazu, Expertenwissen breitflächig nutzbar zu machen.

Verwendete Bilder:

NICO looks at himself by Georgia Pinaud, PD, http://en.wikipedia.org/wiki/File:NICO_looks_at_himself.jpg

Empty Wine bottle by Patrick Heusser, CC-BY-SA Unported 3.0, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty_Wine_bottle.jpg

Raven-Matrices a11 by Widescreen, PD, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raven-Matrices_a11.jpg

Quelle: http://psych.hypotheses.org/107

Fakten mit Fiktionen – Ein Gespräch über historische Romane

Wie kommt man eigentlich dazu, historische Romane zu schreiben? Mit welchen Problemen ist man konfrontiert? Und welche Chancen bietet dieses Genre? Notizen zu einem Gespräch mit Sarah Rubal, die einfach ein paar Romane geschrieben hat.

„Das ist ein Tabubruch“, sagt Sarah Rubal.

„Historiker schreiben keine Romane und schon gar keine Liebesgeschichten zwischen Indianern und Deutschen“.

Das sagt sie, weil sie es längst besser weiß. Drei Romane hat die Ethnologin bislang geschrieben. Und zwei Kinderbücher. Sarah Rubal hat eine Leidenschaft für das Schreiben entwickelt. Daneben hält sie diese Arbeit politisch für wichtig. Sie will eingreifen, ihr Wissen und ihre Fragen über Romane vermitteln.

Gesucht: Ideen für eine andere Welt

Man muss ja nur in eine x-beliebige Buchhandlung gehen, um die Bedeutung historischer Romane in der Alltagskultur zu begreifen. Tanja Kinkel, Ken Follet oder der „Cyberpunker“ Neal Stephenson mit seinem Barock-Zyklus prägen heute ganz maßgeblich Geschichtsbilder. In Millionenauflage. Jeden Tag. Im Urlaub. In der Straßenbahn. Egal, ob als klassisches Buch oder im Kindle. Auch in Kino und Fernsehen finden Die Säulen der Erde, Die Wanderhure oder Luther ihr Publikum.

Mag sein, dass aktuell die mental vom Neoliberalismus und Postmodernismus Zugerichteten im historischen Roman nach etwas suchen, das in Politik und Kultur nicht geboten wird. Neu ist das Phänomen jedenfalls nicht.

Schon im 19. Jahrhundert faszinierten Leute wie Sir Walter Scott, William Harrison Ainsworth, Leo Tolstoi oder Charles Dickens ihre Leserinnen und Leser. Der historische Roman war der treue Wegbegleiter der neuen bürgerlichen Gesellschaft. Und er verdankte seine Popularität dem Aufblühen der historischen Wissenschaften.

Dann, im 20. Jahrhundert, entwickelte sich der historische Roman als Kunstform weiter. Auch linkspolitisch engagierte Autoren experimentierten mit den Möglichkeiten des Genres. Dafür stehen wieder große Namen wie Ricarda Huch, Lion Feuchtwanger, Alfred Döblin, Alfred Andersch, Peter Weiss oder Uwe Timm.

Trotz dieser langen Tradition gibt es bis heute keine genaue Definition, was einen historischen Roman eigentlich ausmacht, außer dass er historisch authentische Personen und Vorfälle behandelt oder zumindest in einem historisch beglaubigten Umfeld spielt und auf einem bestimmten Geschichtsbild beruht. (Vgl. Metzler, 201)

Man kann historische Romane entsprechend ihrem Selbstverständnis in einer einfachen Matrix kategorisieren:

- Der Roman will nur unterhalten oder er will über die Unterhaltung die eigene Gesellschaft verändern. (X-Achse)

- Er ignoriert weitgehend die historischen Fakten um sich auf die Komposition des Geschichtsbildes zu konzentrieren oder er lässt sich stark vom historischen Stoff leiten. (Y-Achse)

Historische Romane sind attraktiv, weil sie immer alternative gesellschaftliche Verhältnisse behandeln. Und auch, wie diese zustande kommen. Der historische Roman antwortet auf die kollektive Erfahrung gesellschaftlicher Veränderung und fragt nach Perspektiven. Und so liefern viele Romane, was die heutigen historischen Wissenschaften in der Tendenz nicht mehr liefern können oder wollen: Ansätze für eine andere Welt.

Die Faszination am historischen Roman ist der Versuch, das was Ernst Bloch als „Noch-Nicht-Sein“ als „Noch-Nicht-Haben“ bezeichnet, bildlich zu fassen. Aber wie macht man das, ohne in die Fallen der Romantik zu tappen?

Nun, den Historikerinnen und Historikern ist das erst einmal egal. Sie ziehen sich sicherheitshalber zurück, greifen nicht ein und nehmen dafür in Kauf, dass die jahrelange Arbeit in Archiven nur für einen kleinen Expertenkreis fruchtbar gemacht wird. Man stellt aber auch keine popularisierbaren, nicht-fiktiven Arbeiten daneben. Historikerinnen und Historiker in Deutschland fühlen sich einfach nicht gemeint. „Nicht mein Feld“. „Keine Zeit“. Möglicherweise fürchten viele die Konsequenzen für die eigene Karriere. Oder die großen Namen des Genres schrecken ab. Über die Ursache werden sich Sarah und ich in unserem Gespräch nicht einig.

Sarah Rubal stört, dass hier kampflos ein Feld überlassen wird.

Wenn nicht Historikerinnen und Historiker schreiben, dann machen es Leute, die keine Ahnung haben. Viele historische Romane, die zum Beispiel Inquisitionen und Hexenverfolgungen zum Thema haben, sprechen ein breites Publikum an, lassen aber bei der historischen Genauigkeit oft zu wünschen übrig. Das ist schade, denn Historiker haben hier die Chance, als Berater und Experten zu wirken. Leider habe ich im Zusammenhang mit dem bei Autoren besonders beliebten Hexenthema schon erlebt, wie mit entsprechenden Anfragen auf Historikerseite umgegangen wird – Verachtung kübelweise, um einen bekannten Kolumnisten zu zitieren. Warum eigentlich? Was ist falsch daran, diesen Weg zu wählen – das Interesse an historischen Themen ist doch offensichtlich da, es mangelt an der Vermittlung, und die gehört auch zur Aufgabe von Historikern – nicht nur in Museen, sondern da, wo Menschen etwas mit Geschichte anfangen können, nämlich als Teil von Geschichten.

Die Gefahr ist ja auch nicht, dass auch Laien schreiben, sondern dass die produzierten Geschichtsbilder kein Korrektiv erfahren und undiskutiert bleiben.

Der Weg zum ersten Buch

So ist das also. Man sollte meinen, wer die Welt der Wissenschaft verlässt um historische Romane zu schreiben, bekommt von der Zunft wenigstens ordentlich Rückenwind. Doch ganz im Gegenteil. Mut und Selbstbewusstsein ist gefragt. Gerade von Frauen. Denn die Fachkollegen nehmen einen nicht mehr für voll. Dabei ist das Schreiben historischer Romane nicht die einfachere, sondern die wesentlich anspruchsvollere Aufgabe. Man schreibt ohne die scheinbare Sicherheit der Fußnote. Schreibt über menschliche Motivationen, die schwer greifbar oder belegbar sind. Man braucht die Fähigkeit, Texte zu schreiben, die im besten Sinne unterhaltsam sind. Und wer kann das?

Man kann es lernen. Nach und nach.

Das wichtigste ist, einfach anzufangen.

Und historische Romane schreiben ist eine Zeitfrage. Das wird im Gespräch sehr schnell klar. Wie sie das macht, will ich von Sarah wissen. Schließlich hat die promovierende Ethnologin noch drei Kinder großzuziehen, hat einen Job, und sie bloggt ab und zu für Die Freiheitsliebe.

Ihr Weg dahin war lang, sagt sie. Das Schreiben war für sie erst eine ablenkende Beschäftigung, bei der sie sich eine neue Schreib- und Sichtweise aneignen musste. Zuvor war sie in marxistischen Debatten und in der der politisch-wissenschaftlichen Text-Welt zu Hause. Und jetzt ging es um Plots, Stories, Detail-Szenen. Und so dauerte es ganze zwei Jahre, bis das erste Buch fertig war.

Wenn man sich aber einmal hineinbegeben hat, dann schreibt es sich von selbst, weil du drin bist. In der Straßenbahn fällt dir ein, wie die Geschichte gebaut sein muss, wie sie weitergeht.

Hilfreich ist dann ein Verlag, der ein Verkaufsinteresse hat und einem Abgabetermine setzt. Sarah Rubal hatte Glück mit einem engagierten Verlag (Persimplex), der ihr Buch sogar als E-Book herausbringt.

Perspektivenwechsel

Hinter jeder Leidenschaft steckt immer auch eine Mission. Sarah Rubals Thema sind die Indianer Nordamerikas. Ich denke sofort an Karl May und an James Fenimore Coopers Der letzte Mohikaner.

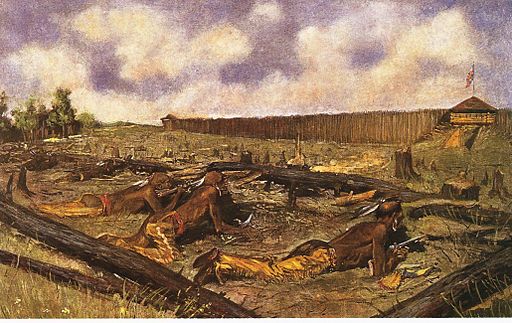

In einem Seminar stieß sie auf eine Quelle, die über zwei deutsche Mädchen im 18. Jahrhundert berichtet. Lenapé-Indianer (Delaware) hatten ihre Siedlung angegriffen, die Verwandtschaft getötet und die Mädchen verschleppt. Die Mädchen wurden zwangsweise Teil des Indianerstamms.

Ausgehend von dieser Quelle entwickelte Sarah Rubal die beiden Protagonistinnen Marie und Barbara und erzählte in ihrem ersten Buch Trommeln am Fluss (2009) die Geschichte Nordamerikas aus dem Blickwinkel der beiden Mädchen.

So bricht im Jahr 1755 der Siebenjährige Krieg zwischen England und Frankreich aus, der sich nicht zuletzt in den Kolonialgebieten der beiden europäischen Nationen abspielt. Die Indianer sind in der globalen Auseinandersetzung zwischen England und Frankreich keine Opfer, sondern Akteure: das Zünglein an der Waage.

Marie und Barbara sind hier mitten drin, sowohl in den Kämpfen zwischen den Kolonialmächten und den jeweils verbündeten Indianerstämmen als auch zwischen den beiden aufeinandertreffenden Kulturen. Insofern wird ihre Geschichte erzählt, oder genauer ihre Geschichte und die ihres unmittelbaren Umfeldes. Ein Benjamin Franklin wird nur eingespielt, wenn eine zusätzliche Perspektive für den Hintergrund benötigt wird. Auch die Lenapé-Indianer selbst stehen nicht im Zentrum.

Im zweiten Buch Brennende Ufer (2011) beschreibt sie den großen Aufstand unter Führung des Ottawa-Häuptlings Pontiac in den Jahren 1763 bis 1766. Auch hier nutzt sie zwei Mädchenfiguren, Marianne und Regina, um den Aufstand und anschließende die historische Niederlage der Indianerstämme darzustellen.

Das schafft eine gewisse Distanz zu den eigentlichen Themen.

Geschlechterverhältnisse

Denn die Mädchen sehen sich nach einer gewissen Zeit nicht als entführte Opfer. Historisch belegt ist, dass viele der entführten Mädchen nicht mehr in ihre alte Welt zurück wollten. Wenn es zu Rückgabedeals zwischen Indianern und Siedlern kam, weigerten sich viele. Eins der Mädchen floh und kehrte zu den Indianern zurück.

Denn die Mädchen sehen sich nach einer gewissen Zeit nicht als entführte Opfer. Historisch belegt ist, dass viele der entführten Mädchen nicht mehr in ihre alte Welt zurück wollten. Wenn es zu Rückgabedeals zwischen Indianern und Siedlern kam, weigerten sich viele. Eins der Mädchen floh und kehrte zu den Indianern zurück.

Nun gab es in ihrer alten Welt oft niemanden mehr, zu dem sie hätten zurückkehren können. Sie hatten sich mit ihrer neuen Situation arrangiert, waren verheiratet, heimisch und existenziell gesichert. Aber Sarah Rubal hebt heraus, dass die Frauen in den Stämmen der Delaware-Indianer eine wesentlich bessere soziale Stellung hatten, als in ihrem alten Zuhause.

Auch wenn man nicht davon sprechen kann, dass Frauen dort nach unserem Verständnis gleichberechtigt waren, so hatten sie doch ihre eigenen Räume, Einfluss auf politische Entscheidungen. Sie genossen Respekt und Achtung. Überhaupt ist diese Gesellschaft so ganz anders. Wesentlich gewaltfreier nach innen. Eine Gesellschaft ohne bürgerlichen Staat, ohne Polizei und Gefängnisse. Die trotzdem funktionierte.

In den Siedlergemeinschaften herrschte dagegen sexuelle Gewalt, eine unerträgliche Heuchelei und Rassismus. So durfte man durfte bei der Rückkehr von einem Indianerstamm kein Verhältnis mit Indianern gehabt haben, während umgekehrt der sexuelle Missbrauch indianischer Mädchen durch Weiße Gang und Gäbe war. Der Stoff legt nahe, die Geschlechterverhältnisse zum Thema zu machen, die sich in den Indianerstämmen ganz anders gestalteten als in den religiös-autoritären Siedlergemeinschaften.

Ob sie hier eine Utopie aufzeigt, will ich wissen. Der utopische Aspekt spiele sicher eine Rolle. Aber im Wesentlichen soll die soziale und kulturelle Phantasie angeregt werden. „Dort herrschte ein ganz anderes Verständnis von ‘eigen’ und ‘fremd’“.

Fiktion und Realität

Wie Sarah mit der Fiktion und der Realität umgeht, will ich wissen.

Hier den richtigen Umgang zu finden, sei ihr sehr schwer gefallen, sagt sie. Und ich denke mir, vielleicht ist genau die Balance des Verhältnisses von Fiktion und historischer Realität die Aufgabe eines historischen Romans.

Sarah Rubal muss und will ihre Figuren interpretieren. Sie weiß, dass ein Mädchen, über das sie schreibt, sehr offen war. Die andere klammerte sich stärker an den Glauben und versuchte mit Gebeten ihre Situation zu meistern. Das konnte man zumindest Beschreibungen in einem evangelischen Kalender entnehmen.

Im Fall der Indianer geht es ihr darum, aus ihnen überhaupt erst einmal Persönlichkeiten zu machen. Der Anachronismus habe sie geärgert. Die von ihr beschriebenen Indianer waren natürlich nicht die „blutrünstigen Wilden“, geschichtslose Völker oder einfach die „Guten“ und Besseren. Sie haben ihre eigene Geschichte. Sie dachten und planten politisch, gestalteten ihr eigenes Sozialsystem, arbeiteten an ihrer Kultur. Und sie sind im Fall des Konflikts mit den Siedlern durch ihre Gewalterfahrung selbst getrieben und traumatisiert.

Es gehe darum, ihnen eine Stimme zu verleihen, die Indianerstämme im besten Sinne verständlich zu machen. Aber alles bleibt natürlich, wie jede Arbeit, eine Interpretation, die jedoch möglichst plausibel und belegbar sein muss.

„Schon deshalb fordern historische Romane vor allem Recherche und einen kritischen Umgang mit den Quellen“, sagt Rubal. Die Alltagsgeschichte ist am schwersten zu recherchieren. Hatten die Häuser in Philadelphia schon Glasscheiben? Wer kann überhaupt noch sagen, wie man vor 200 Jahren „gelebt“ hat? Und natürlich stößt auch Sarah Rubal auf das Problem, dass sie auf Missionarsquellen angewiesen ist, die die Welt häufig aus einer verqueren, christlich-reaktionären und paternalistisch-rassistischen Sicht heraus darstellen.

Bei der Suche nach der historischen Wahrheit, spielen dann die kritischen Leser eine nicht unwesentliche Rolle. Für ihr erstes Buch gab es auf Amazon viel Lob. Aber auch den Einwand eines Fachmanns, dass sie bei den Delawaren dieses und jenes nicht korrekt dargestellt habe. Über die Kritik ist sie an einen indianischen Sprachwissenschaftler geraten. Dieser verschaffte ihr die Möglichkeit, für das zweite Buch noch genauer zu arbeiten. Und man merkt es dem Buch auch an, wenn wie nebenbei indianische Begriffe in die Geschichte eingeflochten und erklärt werden.

Übrigens ein sehr gutes Beispiel, wie über das Web vermittelt Autoren und Leserschaft zusammenarbeiten können.

Plot und Figuren

Das zeigt aber auch, dass bei aller künstlerischen Freiheit der historische Roman der Autorin enge Grenzen setzt, je mehr sie die Nähe zu den historischen Fakten sucht. Das betrifft die authentischen Figuren, wie Häuptling Pontiac. Das betrifft dann aber auch den Plot, der von den Quellen vorgegeben wird. „Du kannst das dann so bauen, dass du mit der Entführung einsteigst und dann kommen sie nach Philadelphia zurück“.

Es kommt also auf die Schnitte an.

Wie in Spielfilmen.

Für Rubal steht im Mittelpunkt beim Leser ein Verständnis zu wecken, wo einen das Schicksal so hintreiben kann. „Jeder Zustand ist immer nur eine Momentaufnahme.“ Geschichte zerfällt in Bilder, nicht in Geschichten, schießt es mir durch den Kopf. Eine Formulierung von Walter Benjamin. (GS V.1, 596)

„Wie wichtig ist es, das Geschichte als Ergebnis von Handlungen darzustellen?“, frag ich. Sarah meint, der Plot ist offen und die Geschichte gelungen, wenn sie zumindest schon einmal mehr Fragen als Antworten hinterlässt. Sie sollte neugierig machen, um sich mit der wirklichen Geschichte zu beschäftigen. Klingt gut.

Die Geschichte war an sich offen, aber was hat einen anderen Ausgang blockiert? Welche Ideen drängen noch immer zu Verwirklichung und warum? Wären das Fragen, die ein historischer Roman hinterlassen sollte? Oder ist das schon wieder zu didaktisch?

Es gibt wahrscheinlich nicht „die“ Antwort, wie man einen historischen Roman schreibt. Peter Weiss geht es etwa um die Vermittlung von Wissen und Fragestellungen des antifaschistischen Widerstands. Der Plot ist eigentlich völlig nebensächlich. Umberto Eco hingegen stellt den Plot in den Vordergrund. Der fiktive Krimi nutzt den sehr genau dargestellten historischen Hintergrund als Kulisse.

Raum für emotionale Intelligenz

Einfach anfangen. Einfach!

Sarah Rubal schreibt in einer verständlichen und klaren Sprache. Das ist das eine. Und die einzelnen inhaltlichen Blöcke fügen sich weitgehend nahtlos ineinander. Das ist das andere. Diese scheinbare Einfachheit ist in Wahrheit Sarah Rubals Stärke. Das sieht man, wenn man andere historische Romane von Leuten mit großen Namen danebenlegt. Ganz natürlich werden hier Hintergründe in die Story eingewoben. Zu keinem Zeitpunkt fühlt man sich geschulmeistert oder wird manipuliert. Da kann man sich einiges abschauen.

Der historische Roman kann an einer Stelle mehr als die klassische und vor allem wissenschaftliche Geschichtsschreibung. „Man kann in einem Roman jemanden ablehnen und dann wieder mögen. Emotionalität ist möglich!“ Es ist Raum für die Vermittlung der ganzen Bandbreite von Erfahrungen. Die Alltagsgeschichte, die historische Anthropologie, aber auch ein E. P. Thompson haben die Geschichtswissenschaft in diese Richtung geöffnet. So kann man in dem Sammelband Alltag, Erfahrung, Eigensinn: Historisch-anthropologische Erkundungen lesen:

Erfahrung. Dieses Verständnis von Aneignung der Welt als soziale wie individuelle Praxis, als Wahrnehmungs- wie Handlungsweise gegenüber anderen Menschen wie Dingen konturiert in spezifischer Weise den Begriff der Erfahrung. Erfahrung, […], bildet demnach keine lediglich psychologische oder epistemologische Kategorie, sondern besitzt vor allem eine praktische, insbesondere: alltagspraktische, nicht zuletzt sinnliche, körperliche Dimension. (13)

Sarah lacht mich an „Man geht mit Mokasins anders durch die Welt“. Das fühlt sich nicht nur anders an. Das prägt auch. So sehr wir auch darauf aus sind, dass die Welt rational verstanden wird, so lernt doch auch unsere emotionale Seite auch immer mit.

Eine andere Welt wird nur möglich, wenn die Alternativen nicht nur rational sondern auch emotional verstanden werden. Wir können sehr gute Analysen und popularisierbare Geschichtsbücher schreiben. Doch nur der Roman erlaubt die Darstellung einer Lebenswelt. Man braucht beides.

Wie man die Distanzierung wieder hinkriegt und das kritische Weiterdenken unterstützen kann? Dazu gibt es zahlreiche Ansätze. Uwe Timm montiert in seinem Roman Morenga Originalquellen in den Text. Das ist äußerst geschickt, auch wenn man sich manchmal fragt, ob die Quellen auch echt sind, weil die Quellenverweise fehlen. Sarah Rubal hat sich dafür entschieden, möglichst viele Perspektiven einzufangen. Jeder hat seinen Weg.

Man muss es ausprobieren. Und Sarah Rubal zeigt, dass es geht. Schreiben ist auch hier ein ständiger Lern- und Arbeitsprozess, der nie zu Ende ist. Doch genau das macht den Reiz aus. Vielleicht lassen sich ja auch andere ermutigen?

Ob sie wieder was schreibt, frag ich sie am Ende. Und ja, es gibt einen dritten Teil über die Zeit des Unabhängigkeitskriegs. Na dann.

Literaturhinweise

Belinde Davis, Thomas Lindenberger, Michael Wildt (Hg. 2008): Alltag, Erfahrung, Eigensinn. Historisch-anthropologische Erkundungen, Frankfurt a. M.

Günther und Irmgard Schweikle (Hg. 1990): Metzler. Literaturlexikon. Begriffe und Definitionen , 2. überarbeitete Auflage, Stuttgart.

Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser (Hg. 1996): Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, Frankfurt a.M., Bd. V.1, 1996.

Einsortiert unter:Literatur, Vermittlung