Von Stefan Sasse

Dies ist der dritte Teil der Artikelserie. Im ersten Teil besprachen wir die ersten beiden mythischen Könige Roms, Romulus und Numa. Im zweiten Teil besprachen wir die folgenden beiden Könige, Hostilius und Marcius. In dieser Folge widmen wir uns den zwei nächsten Königen, Tullius und Priscus.

|

| Lucius Tarquinius Priscus |

Der vierte König Roms, Ancus Marcius, hatte zwei Söhne. Da sich in der römischen Gesellschaft jener Tage das Erbschaftsprinzip noch nicht durchgesetzt hatte, leitete sich daraus auch kein Herrschaftsanspruch ab. Da beide Söhne bei Marcius' Tod nicht in der Stadt waren, hatte es der fünfte König, der etruskische Adelige Lucius Tarquinius Priscus, leicht, den Senat von der Eignung seiner eigenen Wahl zu überzeugen. Tarquinius Priscus war aus Etruria gekommen, wo er wegen seiner griechischen Wurzeln von einer politischen Laufbahn ausgeschlossen war. Bei seiner Ankunft in Rom hatte ein Adler ihm die Mütze weggenommen und wieder auf den Kopf gesetzt, ein Zeichen künftiger Größe, das Ancus Marcius dazu gebracht hatte, ihn zum Vormund seiner Kinder zu ernennen. Tarquinius vergrößerte den Senat (unter anderem um die Familie der Octavii, aus denen Augustus hervorgehen würde), führte Krieg gegen die Latiner und Sabiner, in deren Rahmen er die Zahl der equites verdoppelte, und brachte die Kriege mit Landgewinn für Rom zum Abschluss. In Rom selbst baute er den Circus Maximus, begann den Bau des Jupitertempels auf dem Kapitol und errichtete die Cloaka Maxima, um das Problem der Abwässer und Versumpfung in den Griff zu bekommen. Auf seine Herrschaft gehen außerdem viele römische Symbole zurück, etwa das Purpur als Königsfarbe oder der herrschaftliche, von vier Pferden gezogene Streitwagen.

Es scheint, als ob wir mit Lucius Tarquinius Priscus langsam das Gelände der Mythen und Sagen verlassen und in belastbareres Territorium vorstoßen. Rom war in seiner Gründerzeit immer noch politisch von den Etruskern abhängig, so dass ein etruskischer Adeliger als römischer König durchaus Sinn macht. Tarquinius Priscus erwirbt auch gleich die notwendigen legitimatorischen Zeichen, die römische Herrscher sich später noch oft zusprechen würden: eine Prophezeiung (der Adler mit der Mütze), die den Herrscher als göttergewollt betrachtet, und militärischer Erfolg. Tarquinius Priscus besiegte Sabiner und Latiner und eroberte diverse Städte, was den Griff Roms auf das Umland festigte, und kehrte im Triumphzug nach Rom zurück, eine Praxis, die auch später die höchste Ehrung der Stadt sein und in der Kaiserzeit ausschließlich den Kaisern vorbehalten sein würde. Auf diese Art und Weise hatte er die Referenzen beisammen, die einen großen Römer in den Augen der Zeitgenossen ausmachten. Es fällt auf, die mundän diese Tätigkeiten sind. Die Sabiner und Latiner werden nicht entscheidend geschlagen, und einige Städte werden erobert - ein Erfolg, gewiss, aber nicht mehr legendär wie frühere Könige.

|

| Cirus Maximus in einem Modell |

Interessanter sind da seine politischen Reformen. Die Vergrößerung des Senats brachte eine Welle neuer, ihm getreuer Gefolgsleute in Roms Legislative, eine Taktik, die auch spätere Generationen gerne anwenden werden. Er verdoppelte außerdem die Ränge der equites, was eine deutliche Vergrößerung der Armee mit sich brachte, deren Ränge sich in jener Zeit noch aus den Besitzenden rekrutierten. Gleichzeitig verschaffte es Roms Mittelschicht eine breitere Basis, was für das spätere Wachstum der Stadt bedeutsam sein dürfte. Interessant sind auch seine baulichen Maßnahmen: der Circus Maximus, eines der Wahrzeichen der Stadt, wird auf ihn zurückgeführt und erlaubt das aristrokratische Vergnügen der Wagenrennen. Livius vermerkt in seinen Darstellungen, dass Patrizier und Senatoren sich im Circus eigene, erhöhte Logen bauten, was den legitimatorischen Charakter des Bauwerks unterstreicht, indem es Besuchern deutlich die Rangunterschiede zeigt. Gleiches gilt für den Bau des Jupitertempels, mit dem sich Tarquinius Priscus als legitimer König zeigt, der den Göttern huldigt.

Der Bau der Cloaka Maxima schließlich ist für Rom von kaum zu überschätzender Bedeutung, da er das Problem von Seuchen reduziert und große Gebiete für den Bau von Gebäuden befreit, so dass auch das Gebiet zwischen den sieben Hügeln Roms bewohnbar wurde. Die Bedeutung des Königs liegt daher in einer Konsolidierung Roms, weniger in seiner Erweiterung. In Tarquinius Priscus' angeblicher Herrschaft wurden die Grundlagen gelegt, die es später zu einer Metropole und zur Herrscherin des Mittelmeers machten. Wie immer ist die tatsächliche Existenz sehr fraglich: Priscus regierte angeblich 38 Jahre lang, bevor er in einer Revolte ermordet wurde, und die vielen Bauvorhaben sind für einen Mann trotz dieser Länge beachtlich. Nichtsdestotrotz erreichen wir ein Stadium der römischen Geschichte, das glaubhafter erscheint als das vorhergehende.

|

| Servius Tullius |

Die angesprochene Revolte war laut Livius eine Intrige der Söhne Ancus Marcius', um Tarquinius Priscus zu ermorden und selbst die Herrschaft zu übernehmen. Tarquinius Frau Tanaquil aber behauptete, der König sei nur verwundet und nutzte die Zeit, um Servius Tullius als Regenten zu proklamieren. Danach wurde der Tod Priscus' bestätigt und Tullius als neuer König ausgerufen. Weder Marcius' Söhne noch die Priscus' wurden so neue Könige - das Erbschaftsprinzip wurde ein letztes Mal abgewendet. Es bleibt unklar, ob Roms letzter König - Tarquinius Superbus - ein Sohn oder Enkel Tarquinius Priscus' war. So oder so würde zuerst Servius Tullius für, wir ahnen es, eine Periode von rund 40 Jahren herrschen.

Bereits sein Herrschaftsantritt ist von Unklarheiten überschattet: war er der erste König, der direkt vom Volk ausgerufen und vom Senat nicht bestätigt wurde, oder wurde er vom Senat gewählt, ohne dass das Volk gefragt wurde? So oder so war seine Wahl die erste ihrer Art. Wie so häufig umgibt auch ihn eine Prophezeiung: laut Livius erschien ein Feuerring um Tullius' Kopf, der zu seiner Königswahl führte. Niemand anderes als Kaiser Claudius erklärte dies später für Unsinn und erklärte ihn zu einem etruskischen Söldner. Servius' Herrschaft beginnt, wie könnte es anders sein, mit Krieg gegen Veiji und die Etrusker, was zu diesem Zeitpunkt als eine Art Mannbarkeitsprobe für römische Herrscher angesehen werden kann. Wie bereits bei Tarquinius Priscus ist das Resultat dieser Konflikte wenig relevant; bedeutsam ist, dass die militärischen Siege Tullius die notwendige Legitimität in den Augen der Römer verschafften.

|

| SPQR-Standarte |

Bedeutsam aber sind die so genannten Servianischen Reformen, die Roms Entwicklung zu einer Republik zementierten. Unter Tullius erhielten wesentlich größere Teile der Bevölkerung das Wahlrecht, als dies bisher der Fall gewesen war. Das Wahlrecht wurde außerdem formalisiert (indem die Bevölkerung entsprechend ihres Vermögens und ihrer Steuerleistung in Klassen eingeteilt wurde, deren Stimmen unterschiedlich viel Gewicht besaßen, die so genannten Zenturien) und gleichzeitig das Gerichtswesen auf eine deutlich rechtsstaatlichere Grundlage gestellt, als dies bisher der Fall gewesen war - Grundlage des späteren Siegeszugs römischen Rechts. Unter Tullius wurden zudem die verbliebenen, bisher unerschlossenen drei der sieben römischen Hügel (besiedelt und die Stadt damit deutlich vergrößert (was gleichzeitig auch die Gruppe der Wahlberechtigten, die durch die Reformen bereits vergrößert worden war, noch einmal explodieren ließ). Für das einfache Volk und die Armen, die er mit einigen Sozialprogrammen bedachte, wurde Servius Tullius damit zu einem großen Helden und zum wohl beliebtesten Politiker seiner Zeit. Tullius machte sich damit allerdings viele Feinde. Tarquinius Superbus hatte eine seiner Töchter geheiratet, mit der konspirierte und Tullius auf den Stufen des Senats ermorderte, um selbst die Herrschaft anzutreten.

Auch die Herrschaft des Servius Tullius passt etwas zu gut in den römischen Gründungsmythos, um wahr zu sein, aber die Details seiner Herrschaft selbst lassen den Schluss zu, dass sie vergleichsweise akkurat sind. Die weitere Besiedlung Roms auf einen speziellen Herrscher festzuschreiben macht wenig Sinn, dürfte aber erst mit der städtischen Infrastruktur Tarquinius Priscus' wirklich möglich geworden sein. Gleichzeitig sind die Servianischen Reformen geradezu das Anlegen einer Straße zur Republik, auf die die späteren Gründer um Brutus nur zurückgreifen mussten. Die Republik konnte sich somit effektiv mit dem Willen des letzten "guten" König Roms legitimieren, was einfach zu günstig ist, um blanker Zufall zu sein. Die Aufteilung des römischen Elektorats durch Tullius würde für eine sehr lange Zeit die konstitutionelle Grundlage Roms bilden, ebenso das von ihm eingeführte Zensuswahlrecht und die "rule of law", die auf ihn zurückgeht. Letztere ist von gewaltiger Bedeutung und ohne die durch die Legende des Numa von der Schwurtreue der Römer auch nicht vorstellbar; die Königslegenden greifen hier also direkt ineinander über. Ohne dass die Römer die Gesetze kodifizieren und einhalten ist das Funktionieren einer Republik nicht vorstellbar, würde sie unter dem Ansturm skrupelloser, ambitionierter Männer zerbrechen - wie es denn auch im 1. Jahrhundert vor Christus geschah.

|

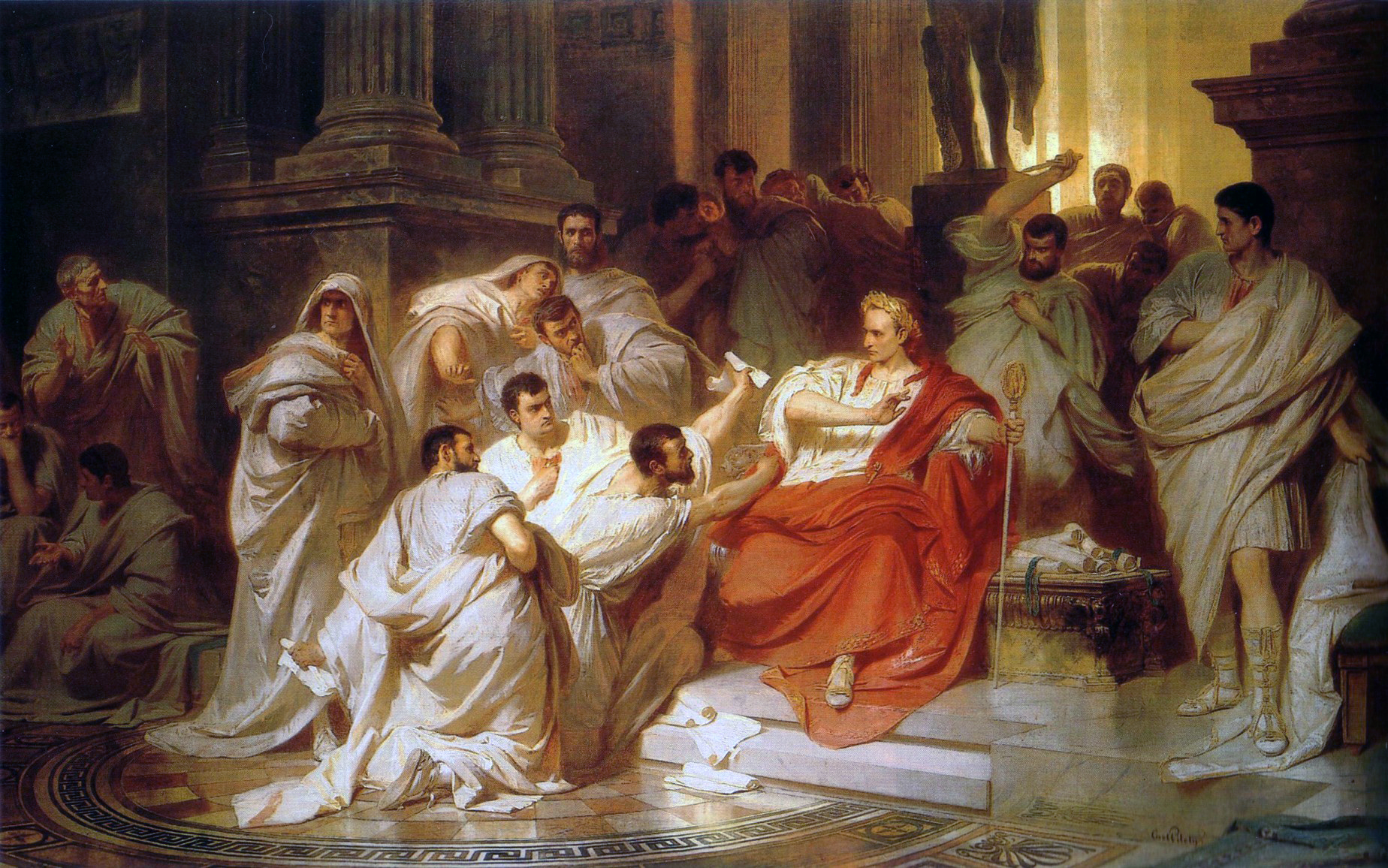

| Neuzeitliche Darstellung einer Senatssitzung (Cicero vs. Catalina) |

Es ist auch interessant, dass nun bereits zwei römische Könige ermordet wurden. Die Umstände verweisen dabei jedes Mal auf ambitionierte Männer, die selbst an die Macht kommen wollen, und dabei auch noch Verwandte oder enge Berater des jeweils letzten Königs. Die Machtmechanismen der späteren Republik aber waren so gestaltet, dass gerade solche Szenarien verhindert werden: der

Cursus Honorum, also die Ämterabfolge (Ädile, Prästoren, Tribune, Konsuln und so weiter), die mit ihren Mindestabständen (meist zehn Jahre) und Mindestaltern kometenhafte Aufstiege verhinderte, die Wahlen, die Nepotismus erschwerten, weil die direkte Abstammung weniger zählte als der Ruf des jeweiligen Aristokraten, die kurze Amtsdauer und das Kollegialitätsprinzip - alle diese Mechanismen scheinen geradezu mit der Blaupause der römischen Könige im Kopf gestaltet worden zu sein. Oder aber natürlich, die römischen Königslegenden wurden genauso geschrieben, dass sie ein abschreckendes Beispiel darstellten, um Kritiker an der etwas schwerfälligen republikanischen Regierungswechselei schnell abfertigen zu können. Hier zeigt sich die legitimatorische Wirkmacht der historischen Legenden.

So oder so dienen die ersten sechs römischen Könige allesamt als Sagen, anhand derer zum einen die Entwicklung Roms als auch die klassischen römischen Tugenden - Treue, Tapferkeit, (politische) Ambition, Führungsstärke, Entschlossenheit - illustriert werden konnten. Die Könige sind überlebensgroße Figuren, oftmals durch göttliche Fügung limitiert und mit langen Regierungszeiten gesegnet, die aber gleichzeitig stets durch andere ambitionierte Männer unter Druck geraten. Was also passiert, wenn diese Männer kein Ventil für ihre Ambitionen finden, und wenn der König selbst nicht ein weiser, fähiger Mann, sondern stattdessen ein hochmütiger Tyrann ist? Nun, dann wird es wohl Zeit, eine Republik zu gründen, nicht wahr?

Bildhinweise:

Tarquinius Priscus - Guillaume Rouille (Public Domain)

Modell Roms - Pradigue (CC-BY-SA 3.0)

Servius Tullius - Guillaume Rouille (Public Domain)

SPQR-Standarte - Bascavia10 (CC-BY-SA 3.0)

Senatssitzung - Cesare Maccari (Public Domain)

Buchhinweise:

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2014/09/legende-und-geschichte-die-romische.html