Von Stefan Sasse

In Teil 1 haben wir die Außenpolitik und imperialen Ambitionen der USA in der Epoche um 1900 sowie ihre ausgeprägte Fremdenfeindlichkeit zu jener Zeit besprochen. Die imperialen Ambitionen fußten im so genannten "American Exceptionalism

", also der Idee, dass die USA ein ganz besonderes Land seien, während die Fremdenfeindlichkeit der Strömung des "Nativism

" zugeordnet werden kann, die eine Unvereinbarkeit von nicht-protestantischen Einflüssen mit dem American Way of Life

propagierte.

|

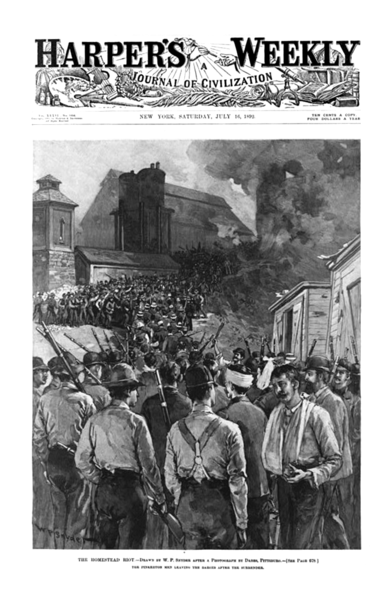

| Pinkerton-Agenten beschützen Streikbrecher |

Doch nicht nur Migranten erlebten furchtbare Arbeitsbedingungen bei mieser Bezahlung. Der große Aufschwung, der durch die zahlreichen Innovationen des späten 19. Jahrhunderts befeuert wurde - Elektrizität, fließendes Wasser, chemische Industrie, etc. - machte einzelne "

robber barons" (Räuberbarone), wie man die großen Industriellen jener Epoche nannte, unermesslich reich. Namen wie Carnegie, Astor, Rockefeller oder Vanderbilt stehen heute noch sinnbildlich für jene Zeit. Bei den Arbeitern selbst, die in den entstehenden riesigen Fabriken schufteten, kam davon freilich wenig an. Ihre Arbeitszeiten waren extrem lang, ihre Bezahlung schlecht, ihnen konnte jederzeit gekündigt werden und sie mussten das oft diktatorische Regime der patriarchalischen Unternehmer ertragen. Jeder Versuch, eine Gewerkschaft zu gründen oder nur einer beizutreten war ein sofortiger Kündigungsgrund, und oft genug hatten die

robber barons die absolute Dominanz in der lokalen Wirtschaft, so dass es kaum möglich war, einen Job zu finden wenn man erst einmal beim Streiken erwischt worden war.

Dass trotz dieser Bedingungen immer wieder heftige Streiks ausbrachen zeigt die Schwere dieser Bedingungen nur umso mehr auf. Wenn die Arbeiter sich doch einmal zu Streiks organisierten, setzten die Industriebosse aggressive Streikbrecher ein. Sie verstanden sich vor allem darauf, die verschiedenen Gruppierungen gegeneinander auszuspielen. Während normalerweise niemand auf die Idee kommen würde, Iren oder Italiener einzustellen, wurden sie als Streikbrecher gerne genommen (und die Einwanderer ergriffen die Gelegenheit in Hoffnung auf eine Festanstellung begehrlich, die freilich praktisch nie dabei herauskam), was weiter zu den Konflikten zwischen Alteingesessenen und Einwanderern beitrug und dem Nativism ständig neue Nahrung verschaffte. Zu trauriger Berühmtheit kam während dieser Streiks auch die Detektei Pinkerton. Die Agentur genoss einen finsteren Ruf, denn in ihren Diensten fanden sich die übelsten Charaktere und Schlägertypen, die gerne als Streikbrecher eingesetzt wurden. Die völlige Kompromisslosigkeit der Industriebosse führte zu ungeheuer brutalen Auseinandersetzungen.

|

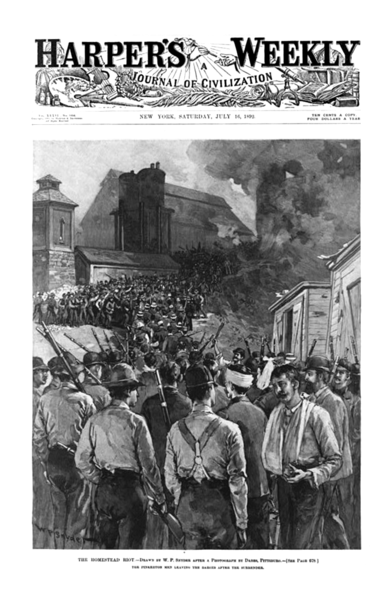

| Pinkerton-Agenten nach der Kapitulation |

Ein Beispiel dafür ist der Homestead-Streik von 1892, in dem rund 300 Pinkerton-Agenten angeheuert wurden, um einen Streik im Industriegebiet von Pittsburgh zu brechen (die Aktion wurde von gleich zwei Räuberbaronen koordiniert, Carnegie und Frick). Sowohl die streikenden Arbeiter als auch die Pinkerton-Agenten waren schwer bewaffnet, und die Pinkerton-Agenten führten eine regelrechte Landeoperation durch, um die Fabriken zurückzuerobern, die in ein Feuergefecht ausartete, das sechzehn Männer das Leben kostete (neun Streikende und sieben Pinkerton-Agenten). Die Pinkerton-Agenten wurden an den Fluss zurückgetrieben und mussten, umzingelt und ohne Fluchtmöglichkeit, kapitulieren. Die Ereignisse von Homestead nahmen die Öffentlichkeit allerdings gegen die Streikenden ein, denen die Schuld am Ausbruch der Gewalt in die Schuhe geschoben wurde. Nach dem Pinkerton-Desaster sandte der Gouverneur von Pennsylvania zwei Brigaden der Nationalgarde, um die Streikenden zu entwaffnen. Zwar war eine Eskalation in diesem Maßstab eher die Ausnahme als die Regel, zu Gewalt kam es aber bei diesen Streiks, die mangels Gewerkschaften und wegen der Kompromisslosigkeit der Industriebosse keine friedlichen Lösungsmechanismen kannten, praktisch immer.

Doch während die sozialen Verwerfungen durch das Aufkommen der neuen Industrien und ihrer riesigen Monopolherren zu den düsteren Seiten jener Epoche gehören, muss man sich auch klarmachen welche gigantischen Umwälzungen sie im Alltag der Menschen bedeuteten. Im Rahmen von kaum einer Generation änderte sich das Alltagsleben stärker als durch den Siegeszug des PCs und des Internets. Um 1860 lebte die Mehrheit der Menschen noch auf dem Land in Holzhäusern, machte Licht mit Öllampen und bestellte den Boden, während man in der Stadt in furchtbaren Elendsquartieren lebte. Das Hauptfortbewegungsmittel waren die eigenen Füße und das Pferd. Die meisten Güter, die man konsumierte, waren selbst hergestellt oder innerhalb kleienr dörflicher Gemeinden entstanden. Um 1890 hatten sich die Reisezeiten durch die dramatische Ausbreitung der Eisenbahn um ein vielfaches verkürzt, die auch für einfache Leute erschwinglich war. Elektrische Straßenlaternen machten das Durchqueren der Stadt auch nach Sonnenuntergang halbwegs sicher möglich. Kanalisationen schafften die Fäkalien weg und reduzierten die Sterblichkeit deutlich. Eine ganze Palette neuer Behandlungsmethoden für Krankheiten war aufgekommen und erhöhte die durchschnittliche Lebenserwartung um über ein Jahrzehnt, während die Kindersterblichkeit deutlich absank. In immer mehr Haushalten war fließendes Wasser verfügbar. Billig in Massenproduktion hergestellte Kleidung und Nahrung und die deutlich gesunkenen Transportkosten machten mehr Einkommen für andere Ausgaben verfügbar, und die ersten zarten Pflänzchen des späteren Massenkonsums sprossen (es sollte eine neue Generation von Unternehmern sein, allen voran Ford, die die Macht dieses Konsums erkannten und ihre Unternehmenspolitik entsprechend gestalteten).

|

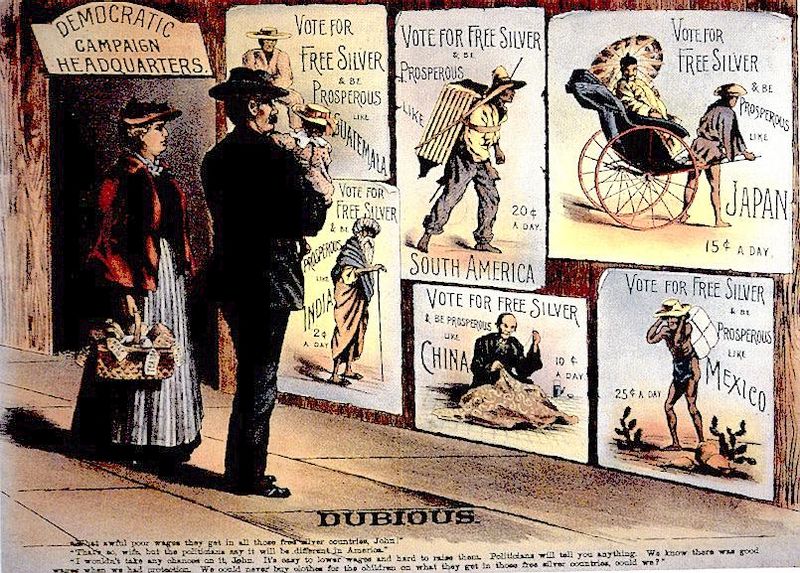

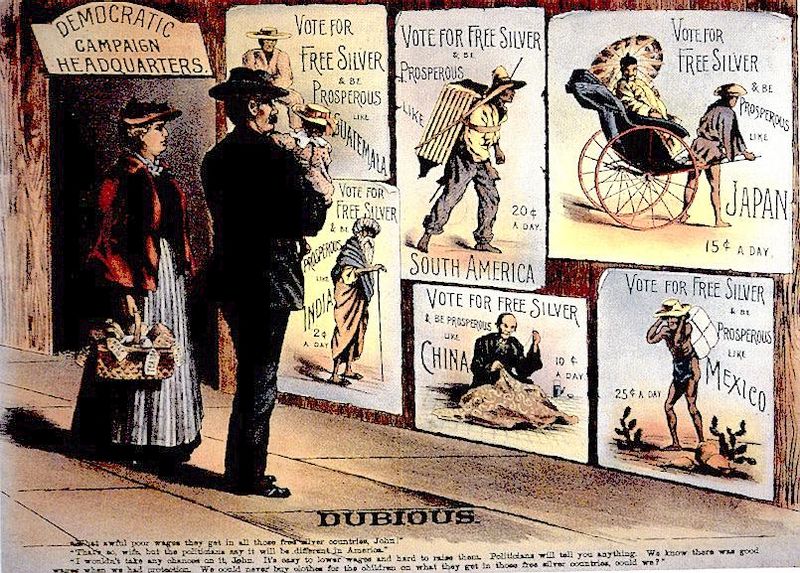

| Wahlkampf um die Frage des Bimetall-Standards |

Die Zeit um 1900 war jedoch nicht nur von Arbeitskonflikten geprägt. Auf der volkswirtschaftlichen Ebene war ein heftiger Streit um die Frage des Finanzsystems entbrannt. Dieser hatte seinen Hintergrund in der Finanzierung des Bürgerkriegs: Der Norden hatte mit dem "greenback" erstmals eine Papierwährung (Fiat-Währung) geschaffen, die als legales Zahlungsmittel akzeptiert wurde. 1873 aber wurde der Goldstandard eingeführt, obwohl Silber ebenfalls noch (in einer Rate von 16:1) als legales Zahlungsmittel akzeptiert wurde. Die Republicans wollten jedoch auf einen reinen Goldstandard hinaus und argumentierten, dass dies die Währung deutlich stabilisieren und die Inflation bekämpfen würde. Die Democrats dagegen forderten eine Ausweitung der Silbermenge ("free silver"), um Geldknappheit zu verhindern (wenn die Goldpreise marktbedingt stiegen, neigten die Menschen dazu die Goldwährung aus dem Verkehr zu ziehen, einzuschmelzen und für den Goldwert zu verkaufen). Diese Frage erreichte 1893 eine ungewohnte Heftigkeit, als in der "Panic of 1893" eine landesweite Rezession ausbrach.

Hintergrund dieser Rezession war eine Blase im Eisenbahnbau, eine Branche, die wegen der engen Verknüpfung mit der Politik und der damit einhergehenden Korruption sowie einer Neigung zu übertriebenen Erwartungen und Börsenhypes ohnehin zu Blasen neigte. Der Zusammenbrach einer Eisenbahnunternehmung riss 1893 mehrere Banken mit den Abgrund, und landesweite Panik war die Folge. Die Menschen zogen ihr Geld aus den Banken ab, was den Geldkreislauf deutlich ins Stocken brachte, und im europäischen Ausland, vor allem im Großbritannien, wurden massiv (in Gold konvertierbare) Anlagen verkauft, was eine effektive Zahlungsunfähigkeit der USA nach sich zog. Wie immer in Wirtschaftskrisen kämpften danach mehrere Gruppierungen um die "richtige" Deutung der Geschehnisse. Im Wahlkampf 1896 kulminierte dies in einem dramatischen voter realignment (einer Wanderung von Wählern von einer Partei zur anderen). Die Republicans, die für einen rigiden Goldstandard eintraten, hatten die Kongresswahlen 1894 deutlich gewonnen und erwarteten bei den Präsidentschaftswahlen mit ihrem Kandidaten McKinley einen vergleichbar einfachen Sieg. Der Kandidat der Democrats, William J. Bryan, vertrat jedoch aggressiv die Einführung eines Bimetallstandards, der Silber zur offiziellen Währung erklären würde. Dies würde die Inflation steigern und damit vor allem zwei Gruppen helfen: den Farmern, die ihre Kredite zurückbezahlen konnten, und den Minenbesitzern, die das Silber schürften. In den Umfragen legte Bryan deutlich zu und gefährdete McKinleys sicher geglaubten Wahlsieg.

|

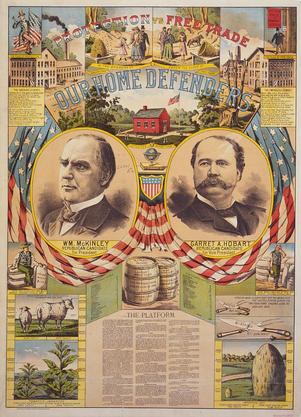

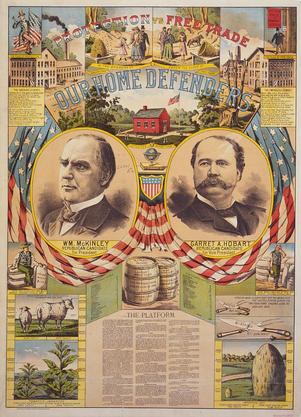

| Wahlplakat McKinleys 1896 |

McKinleys Wahlkampfberater Mark Hanna inszenierte daraufhin den ersten modernen Wahlkampf der Geschichte. Eine vorher nie dagewesene Summe Geld floss in den Wahlkampf (McKinley gab fünfmal so viel Geld aus wie Bryan; heute entspräche die Summe atemberaubenden drei Milliarden Dollar). Gleichzeitig gelang es den Republicans, eine starke Allianz aus Unternehmern, Facharbeitern und wohlhabenden Farmern zu schmieden, die vor allem im Nordosten, nördlichen Mittelwesten und Westen erfolgreich war (in etwa identisch mit den Zentren der heutigen Democrats). Wahlentscheidend aber dürfte sein framing gewesen sein, also die Deutungshoheit über den Kandidaten. Es gelang McKinley, Bryans Pläne für einen Silberstandard als Inflationsgefahr darzustellen und seine eigene, am Goldstandard ausgerichtete Politik als seriös und sicher ("sound money") darzustellen, obwohl sie die Krise wohl eher verschärfte. An diesem Muster hat sich bis heute wenig geändert. Bryan verlor die Wahl knapp.

Sowohl McKinley als auch Bryan hatten eines gemeinsam: sie traten gewichtig für die Interessen der Wirtschaft ein. Die Idee einer Politik für die breite Masse brauchte noch bis zu Franklin D. Roosevelt in der Wahl 1932 (und einem erneuten voter realignment), weswegen sich an den schlimmen Zuständen für die Arbeiter wenig änderte. Die Rezession tat dazu ihr Übriges und half den Industriebossen eher, ihre Monopole zu festigen. Tatsächlich waren die riesigen Betriebe, über die die "robber barons" verfügten, inzwischen zu einem ernsthaften volkswirtschaftlichen Problem geworden. Die Monopole, etwa von Rockefellers Standard Oil, des Morgan Bankenkonglomerats, der Gould Eisenbahnsysteme oder Carnegies Eisenproduktion, waren so riesig, dass sie oft zwischen 60 und 80% Marktanteil besaßen und jede Konkurrenz ausschalten konnten. Für den Kapitalismus als solchen war diese Situation verheerend, da Monopole grundsätzlich innovationshemmend wirken und die Preise verzerren. Auch für die Arbeiter war die Situation schlecht, da es keine Alternativen und daher praktisch keine Verhandlungsmacht gab. Die Politiker jener Epoche aber hatten die Position der Unternehmer, dass jeglicher staatlicher Eingriff in die Wirtschaft Sozialismus bedeute und der Wirtschaft schade, verinnerlicht. Entsprechend erschien es zumindest als sehr unwahrscheinlich, dass sich hier etwas ändern würde. Das "vergoldete Zeitalter" (im Gegensatz zu einem goldenen Zeitalter scheint es nur golden und ist unter der Oberfläche etwas anderes) schien die Menschen langsam zu erdrücken. Erst die Ermordung William McKinleys und die folgende Vereidigung Theodore Roosevelts bedeuteten hier einen Paradigmenwechsel.

Weiter geht's im dritten Teil.

Literaturhinweise:

Videospiel "Bioshock Infinite", das sich mit den hier besprochenen Ideen und Ereignissen auseinandersetzt und die Inspiration für diesen Artikel bot: PC, PS3, X360

Joe Fiedler - Mind in Revolt

Bildnachweise:

Pinkerton - Joseph Becker (gemeinfrei)

Kapitulation - Dabbs (gemeinfrei)

Plakate - GOP (gemeinfrei)

McKinley Plakat - Gillespie, Metzgar & Kelley (gemeinfrei)

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2013/04/die-usa-um-1900-teil-23.html

.svg/800px-Royal_Standard_of_Ireland_(1542%E2%80%931801).svg.png)

_-_1875.jpg/433px-Jebens,_Adolf_-_Leopold_von_Ranke_(detail)_-_1875.jpg)