Von Stefan Sasse

|

| Emblem "Schwerter zu Pflugscharen" |

Die Proteste innerhalb der DDR benötigten wegen der Unterdrückung von Opposition durch die SED Schutzräume, innerhalb derer sie sich entfalten konnten. Ein Schutzraum war die evangelische Kirche, die zwar im durch die DDR verordneten Staats-Atheismus keine große Rolle spielte und deren Stellung stets prekär war, die aber auch nicht einfach angegriffen werden konnte – das internationale Ansehen der DDR war so schon schlecht genug, ohne einen Kulturkampf vom Zaun zu brechen, und die abzusehenden Propagandabilder von aufgelösten Gottesdiensten und misshandelten Pfarrern ließen die staatlichen Stellen vorsichtiger agieren als bei den meisten anderen Oppositionsgruppen. Dazu kam, dass der Protest auf einer breiten, nicht grundoppositionellen Stimmung genährt wurde: der Afghanistankrieg der Sowjetunion und die Verschärfung des Tonfalls in den 1980er Jahren, verbunden mit der Wiederaufrüstung (Stichwort NATO-Doppelbeschluss) hatten viele Menschen auch in der DDR mit Sorge um einen neuen Krieg zurückgelassen. Durch die Selbststilisierung in der Propaganda des Sozialismus als „Kraft des Friedens“, konträr zum kriegerischen „Imperialismus des Westens“, konnte die Friedensbewegung, die aus dieser Furcht resultierte, ebenfalls nur vorsichtig angegangen werden.

Getragen wurde diese Friedensbewegung, die seit langem die erste zivilgesellschaftliche Massenbewegung der DDR außerhalb der Parteigrenzen darstellte, auch von der evangelischen Kirche. Das berühmte Motto war das Bibelzitat „Schwerter zu Pflugscharen“, das es auch wenig religiösen Menschen erlaubte, sich hinter ihm zu sammeln. Die Friedensbewegung vermischte sich jedoch mehr und mehr mit anderen Bewegungen, die der DDR-Führung gegenüber kritisch eingestellt werden, etwa dem Neuen Forum.

|

| Jens Reich vom "Neuen Forum", 4.11.1989 |

Es ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass die damalige DDR-Opposition nicht die Auflösung des Landes betrieb. Eine Wiedervereinigung stand überhaupt nicht zur Debatte. Gefordert wurde eine Reform der verkrusteten DDR-Strukturen, besonders in wirtschaftlicher und liberaler Hinsicht. Reisefreiheit, ein Ende der ständigen Zensur und vergleichbare Forderungen bestimmten die Agenda und wurden durchaus entlang sozialistischer Linien vertreten – auch die Änderung dieses ideologischen Fundaments wurde nicht offen angestrebt; eine Abkehr wurde vom „Real“-Sozialismus gewünscht, von der Herrschaft der SED. Die Fundamentalkritiker waren eine verschwindende Minderheit und würden erst im Gefolge des Mauerfalls Zulauf erhalten. Stattdessen richtete man seine Hoffnungen mit erstaunlichem Realismus an die Sowjetunion, gegen die – das hatte sich 1953 gezeigt – keine Änderung möglich war, deren Entwicklung unter Gorbatschow aber Anlass zur Hoffnung bot.

Gorbatschow aber handelte nicht. Er tadelte zwar die SED-Führung bei seinen Besuchen in der DDR, forderte aber keine Politik ein. Es ist auch fraglich, ob er sich überhaupt noch in einer entsprechenden Position befand, dies zu tun, selbst wenn er es gewollt hätte. Die Ostblockstaaten waren 1989 aber auf sich allein gestellt und hatten mehrheitlich den Kurs auf Öffnung und Abkehr von der Sowjetunion gestellt. Die regierenden Kommunisten in vielen dieser Länder konnten sich einen solchen Kurs auch leisten. Die radikale Ablehnung einer ähnlichen Öffnungs- und Reformpolitik durch die SED folgte aber durchaus einem rationalen Kalkül: mit dem Magneten BRD in direkter Nachbarschaft war nicht damit zu rechnen, dass die SED selbst diesen Prozess überleben könnte. Während die kommunistischen Parteien etwa in Polen oder Ungarn eine gewisse Transformation bewerkstelligen und eine gewisse Stellung behalten konnten, konnte für die SED kein Zweifel über ihre eigene Popularität entstehen. Dies machte die Parteiführung entschlossen, und die Situation gefährlich, wusste man doch nicht, zu welchen Mitteln sie greifen würde.

|

| Sowjetische Panzer in Leipzig, 1953 |

Dies galt auch für das Ausland. Die westlichen Staaten hatten auf die Unruhen im Ostblock immer auch mit Sorge geblickt, denn die Instabilität dieser Länder betraf sie direkt auch. Sowohl 1953 als auch 1956 war klar, dass ein Eingreifen des Westens einerseits im Einklang mit seinen propagierten Idealen stehen, aber andererseits auch eine gewaltige Kriegsgefahr mit sich bringen würde. Es war zu erwarten, dass sie SED versuchen würde, eine ähnliche Situation wieder zu erschaffen und die Sowjetunion in eine Lage zu bringen, die ein militärisches Eingreifen wie 1953 erforderlich machte. Als etwa massenhaft Flüchtlinge die BRD-Botschaft in Prag stürmten, befürchtete man in Bonn schwere diplomatische Verwicklungen, und die Westalliierten brannten nicht gerade darauf, über die Frage der deutschen Wiedervereinigung in eine große internationale Krise gestürzt zu werden. Sie unternahmen daher nichts.

Diese Politik aber wurde bald durch die Kraft des Faktischen weggeschwemmt. Die SED schasste ihren langjährigen Chef, Erich Honecker, und versuchte sich an Reformen. Wie zu erwarten wurden diese als ungenügend empfunden, und die Stimmung wurde immer aufrührerischer. Der Wandel in den anderen Ostblockstaaten bildete ein stetes Vorbild, anhand dessen man die Langsamkeit der SED ebenso kritisieren konnte wie das Ungenügen der Maßnahmen. Entscheidend für den Zusammenbruch der DDR aber war letztlich der Zufall.

|

| Günther Schabowski |

Am Abend des 9. November 1989 hielt Günther Schabowski, Mitglied des Politbüros, eine Pressekonferenz ab. Nichts deutete darauf hin, dass etwas Besonderes passieren würde. Doch aus der Frage eines italienischen Journalisten nach dem neuen Reisegesetz, das Schabowski vorher vorzustellen aufgetragen worden war, entwickelte sich eine ungeheure Dynamik: Schabowski, der die Sperrfrist des Gesetzes nicht kannte, erklärte auf Nachfrage, es trete sofort in Kraft. Das war falsch, aber der Schaden war angerichtet. Tausende von Bürgern in Berlin verlangten nach Radioberichten von ersten Grenzübertritten von den irritierten Grenzwachen, nach Westen gelassen zu werden. Dieser Moment ist eine Schicksalsstunde der deutschen Geschichte, denn niemand hatte irgendwelche Befehle gegeben. Dass nicht irgendwo das Feuer eröffnet wurde, ist fast ein Wunder. Stattdessen implodierte die Grenzsicherung und gab die Übergänge frei – der Mauerfall, das historische Ereignis, hatte stattgefunden.

2009 allerdings kamen Informationen zutage, die an dieser Version der Ereignisse Zweifel aufkommen lassen. Riccardo Ehrmann, der Journalist, der Schabowski die Frage gestellt hatte, war nämlich vorher gebrieft worden, sie zu stellen – andernfalls hätte Schabowski das Gesetz wohl vergessen vorzustellen, und ohne die Nachfrage, wann es in Kraft trete, wäre der Mauerfall ebenfalls nicht vonstattengegangen – zumindest nicht so. Die Quelle Ehrmanns befand sich innerhalb der SED. Die wahrscheinlichste Erklärung hierfür ist, dass jemandem der politische Wandel nicht schnell genug ging und das Durchstechen an den Journalisten ein Versuch war, Egon Krenz zum Handeln zu zwingen. Trotzdem bestimmen immer noch wesentliche Zufälle das Bild, denn weder Journalist noch Quelle konnten ahnen, dass Schabowski nicht die geringste Ahnung von dem Gesetz hatte und zur Information nur auf einen kleinen Zettel bauen konnte, auf dem nichts von der Sperrfrist stand. Hätte er diese gekannt, so wäre der Plan der SED, das Ganze im Wust weiterer Ankündigungen zu verstecken und erst einmal auszutesten sabotiert worden – aber trotzdem Zeit geblieben, die Grenzsicherung entsprechend zu instruieren und es in organisierte Bahnen zu lenken. Das Chaos des Mauerfalls jedenfalls dürfte die Quelle nicht intendiert haben. Im direkten Nachhall des Mauerfalls nahm die Kohärenz der Grenzkontrollen stark ab. Oftmals wurden nur noch stichpunktartige Überprüfungen durchgeführt um bis nach der Volkskammerwahl im März 1990 fast völlig zu verschwinden.

|

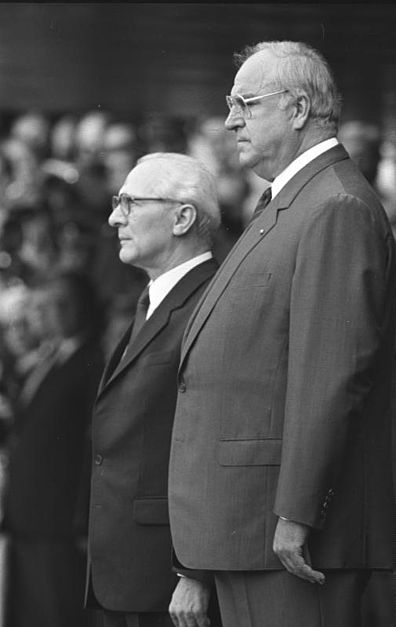

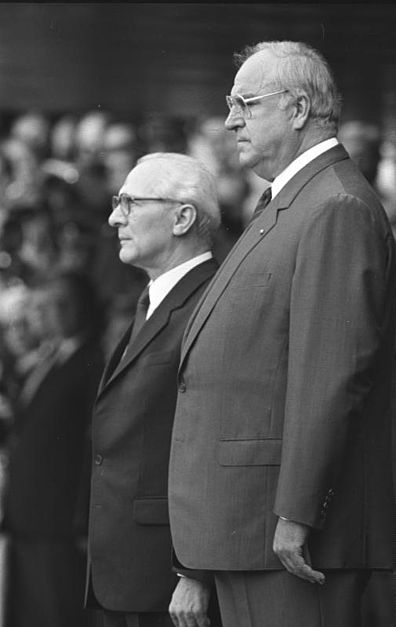

| Kohl mit Honecker, 1987 |

Der Mauerfall setzte die BRD unter starken Zugzwang. Es war klar, dass eine reformunwillige SED in einer DDR mit offenen Grenzen geradezu eine Einladung zur Massenausreise aussprach, die die BRD unmöglich würde bewältigen können und die die Machtbalance stark gefährden würde. Die Priorität der BRD musste es daher sein, den Bürgern der DDR eine Perspektive zu geben, die sie bleiben ließ, und gleichzeitig die Situation im eigenen Sinne nutzen. Welche Überlegungen die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt angestellt hatte, erkennt man sehr gut am Zehn-Punkte-Plan Helmut Kohls, der bereits Wochen später rettungslos überholt war. Er sah wirtschaftliche Soforthilfe und die Zementierung der „humanitären Erleichterungen“ (vulgo: Grenzöffnung) vor, ehe konföderative Strukturen geschaffen und die DDR auf Beitrittskurs zur EG gebracht werden konnte. Am Ende dieses Prozesses sollte, unter internationaler Einbindung der KSZE-Staaten, dann in irgendeiner Form die Wiedervereinigung stehen. Mit Sicherheit war diese Vorstellung langfristig angelegt; die Konföderation beider deutscher Staaten hätte genügend Zeit für einen entsprechenden Umbau und Maßnahmen gelassen.

Die Realität überholte diese Vorstellungen schnell. Für den Mai 1990 war eine Volkskammerwahl angesetzt worden, die erste freie in der DDR-Geschichte. Die Regierungsgewalt der SED brach jedoch bereits zwischen Dezember 1989 und Februar 1990 immer stärker in sich zusammen. Bundeskanzler Helmut Kohl war damit gezwungen, schneller als gedacht zu handeln, und ergriff die Gelegenheit mit zielsicherem Instinkt. Bei aller Kritik an seiner Politik muss man festhalten, dass sein Handeln in diesem Jahr zwischen Mauerfall von einer klaren Analyse politischer Realitäten geprägt war, die etwa seinen Konkurrenten bei der SPD ebenso abging wie vielen Beobachten und ausländischen Diplomaten. Schneller als anderen wurde ihm klar, dass die Weichen auf einer schnellen Wiedervereinigung standen und die Vorstellungen, vorsichtig den Weg über eine Konföderation zu gehen, hinfällig waren. Er setzte sich dabei brutal über ökonomische Bedenken hinweg – für die Bürger der DDR hatte die D-Mark Signalwirkung, daher mussten sie sie erhalten, um die Situation zu stabilisieren, und zu einem für sie günstigen Umrechnungskurs. Als darüber in der BRD eine Debatte ausbrach, zeigten die Demonstrationen in der DDR („Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh‘n wir zu ihr“), wie richtig er gelegen hatte. Dass dies später gewaltige ökonomische Verwerfungen im wiedervereinigten Deutschland produzieren würde, nahm Kohl ebenso in Kauf wie die Unhaltbarkeit seiner Versprechen von den „blühenden Landschaften“. In der Situation des Jahreswechsels 1989/90 stabilisierte er so die Lage und verschaffte sich Luft nach außen.

|

| Von der BRD nominell beanspruchter Grenzverlauf |

Die brauchte er auch, denn die Entwicklungen in Deutschland wurden äußerst misstrauisch beäugt. Den alliierten Siegermächten war nicht entgangen, welchen Weg die bundesdeutsche Politik einschlug, und die Lage war sehr verworren. Das Besatzungsstatut von 1945 regelte, dass gesamtdeutsche Fragen nur von den vier Siegermächten im Konsens geregelt werden konnten, bis ein Friedensvertrag mit Deutschland geschlossen war, etwa nach den Nachkriegsgrenzen Deutschlands. Dazu war es im Kalten Krieg aber nie gekommen, wo gesamtdeutsche Fragen ohnehin akademische Fragen geblieben waren. Nun aber bedeutete es, dass jegliche Konföderation oder gar Vereinigung den Abschluss eines Vertrags mit BRD und DDR sowie die Einigkeit von Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und der Vereinigten Staaten voraussetzte. Hätte man dies noch 1988 jemandem vorgeschlagen, wäre man schallend ausgelacht worden. So aber gerieten diese Provisiorien zu den letzten Verhandlungstrümpfen, die die DDR-Führung in der Hand hatte – und die es Frankreich und Großbritannien ermöglichten, den von ihnen sehr kritisch gesehenen Vereinigungsprozess zu entschleunigen und in ihrem Sinne zu lenken.

Bildnachweise:Emblem - unbekannt Jens Reich - Bundesarchiv, Bild 183-1989-1104-036 / Link, Hubert / CC-BY-SAPanzer - Bundesarchiv, Bild 175-14676 / CC-BY-SASchwabowski - Bundesarchiv, Bild 183-1982-0504-421 / CC-BY-SAKohl/Honecker - Bundesarchiv, Bild 183-1987-0907-017 / Oberst, Klaus / CC-BY-SAKarte - Christoph Lingg (CC-BY-SA 2.0)

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2012/10/die-deutsche-einheit-teil-2.html