Von Stefan Sasse

|

| Wagenkolonne Hitlers in Wien, 1938 |

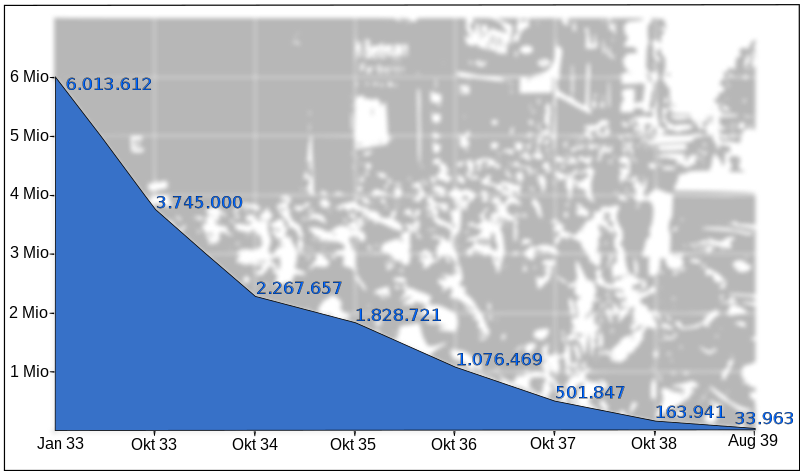

Die Unseriosität des nationalsozialistischen Finanz- und Währungssystems wurde auch dadurch deutlich, dass ab 1935 keine Haushaltspläne mehr veröffentlicht werden durften. Auf diese Art hoffte das Regime, die kritische Haushaltslage zu verschleiern. Da diese Verschleierung, die Mefo-Wechsel und die politische Preisfestsetzung eine seriöse Bewertung der Reichsmark kaum möglich machten, blieben ausländische Investitionen ins Dritte Reich praktisch vollständig aus. Dies führte zu einer chronischen Devisenknappheit, die Importe extrem verteuerte und die ohnehin betriebene Autarkiepolitik zu einer faktischen Notwendigkeit werden ließ. Gleichzeitig sorgte die wirtschaftliche Konzentration auf den Rüstungssektor dafür, dass das Reich auch nicht allzu viele Güter exportieren konnte, was weiter zu der Devisenknappheit beitrug. Die Goldreserven der Reichsbank waren jedenfalls 1938 praktisch vollständig aufgebraucht, ebenso die vorhandenen Devisen. In dieser Situation erwies sich der "Anschluss" Österreichs für die Stabilisierung des deutschen Finanzsystems als wahrer Segen.

Als im März 1938 deutsche Truppen die Schlagbäume zu Österreich niederrissen und das Land mit dem Deutschen Reich zum "Großdeutschen Reich" vereinten, transferierten Sonderkommandos so schnell wie möglich alle Goldreserven der österreichischen Zentralbank nach Berlin. Dieser Zuschuss von Goldreserven ermöglichte es dem Dritten Reich, seine ruinöse Aufrüstungspolitik bis 1939 fortzuführen, einem Zeitpunkt, an dem der ausbrechende Krieg jegliche Hemmungen beseitigte und zu einer beispiellosen Beuteökonomie führte.

|

| Albtraum der Nazis: Bank-Run auf Sparkasse, 1932 |

Ein weiteres Problem der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik betraf die Börsen. Sie waren den Nationalsozialisten ohnehin suspekt; das inkohärente NS-Ideologiegebäude hasste sowohl den Kapitalismus (obwohl man sich in der Realität seiner durchaus versicherte) als auch die Juden, und beide waren an den Börsen in konzentrierter Form zu finden. Doch auch den Nationalsozialisten war klar, dass es ganz ohne Börsen nicht gehen konnte. Ohne sie würde die Kapitalversorgung der Unternehmen praktisch unmöglich sein (wenn man nicht den Weg der kompletten Verstaatlichung gehen wollte, der niemals diskutiert wurde). Die resultierenden Maßnahmen waren entsprechend ein Kompromiss und nicht besonders tragfähig. Zum Einen wurde die Zahl der Handelsplätze von 21 auf 9 reduziert, zum anderen die Börsenvorstände gleichgeschaltet und alle Juden aus ihnen entfernt. Diese Maßnahmen führten zu einer deutlichen Verringerung des Börsenaufkommens und reduzierten die Attraktität des deutschen Börsenstandorts deutlich. Besiegelt wurde diese Entwicklung 1934 mit der Verpflichtung, Wertpapiere ausschließlich an seiner jeweiligen Heimatbörse zu handeln.

Dies war jedoch nicht alles: um mehr Kapital bei den Unternehmen zu belassen, wurde die Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre per Gesetz begrenzt. Auf diese Art und Weise hatten die Unternehmen wesentlich mehr Kapital zur Verfügung, um ihre Investitionen in die Rüstungsindustrie durchzuführen. Gleichzeitig gab es aber praktisch keinen Anreiz für neue Emissionen mehr, was den Kapitalmarkt praktisch verkrüppelte. Im Gegenzug überfluteten die Nationalsozialisten den Anleihenmarkt geradezu mit Staatsanleihen, zu deren Aufnahme die Börsenteilnehmer teils geradezu gezwungen waren. Die Börsen hatten auf diese Art und Weise eine starke Reduzierung des privaten Geldumlaufs hinzunehmen, während gleichzeitig analog zu den Mefo-Wechseln ein Schattensektor etabliert wurde, der der Wirtschaft wie ein Mühlstein um den Hals hing und immer größer wurde. All diese Entwicklungen mussten vor einer breiten Öffentlichkeit verborgen werden, um Runs auf Banken und Börsenplätze wie während der Weltwirtschaftskrise zu verhindern.

|

| BDM Ernteeinsatz |

Gänzlich andere Probleme bereitete den Nationalsozialisten die Rohstoffversorgung. Die Autarkiemaxime verlangte gemäß der Blut-und-Boden-Ideologie eine Sebstversorgung mit Nahrungsmitteln durch einen starken primären Sektor der Landwirtschaft. Das Deutsche Reich war aber in den 1930er Jahren bereits ein industrialisierter Staat, der keine starke Bauernschicht mehr brauchte. Das Land exportierte Getreide und importierte andere Nahrungsmittel. Diesem Handel gedachten die Nationalsozialisten ein Ende zu bereiten, indem sie sätmliche Landwirtschaftsverbände gleichschalteten und die verbreitete Landflucht eindämmten. Dabei wurden der Gruppe der ostelbischen Junker viele Privilegien zugestanden, die zu einer deutlichen Schlechterstellung von Beschäftigten in der Landwirtschaft führten. Das Verbot, Höfe ab einer bestimmten Größe zu verkaufen, zwang die Menschen auf dem Land zu bleiben. Die landwirschaftliche Produktion wurde außerdem deutlich subventioniert. Trotzdem gelang es nicht einmal, das Niveau von 1913 zu halten; die Vernichtung landwirtschaftlicher Nutzfläche durch den Bau von Befestigungsanlagen und Autobahnen und vor allem der massive Mangel an Dünger und modernen Maschinen ließ die Landwirtschaft effektiv auf einem Niveau des 19. Jahrhunderts stecken. Viele landwirtschaftliche Rohstoffe mussten über ausländische Staaten bezogen werden. Selbst mit der Hinzunahme des Sudetenlandes, Österreichs und des Memellands 1939 erreichten die Nationalsozialisten nur eine Selbstversorgerquote von 83%.

Das Deutsche Reich war kein besonders rohstoffreicher Staat. Zwar gab es einige Eisen- und Kohlefördergebiete; an die Bedürfnisse eines industrialisierten Staates reichten deren Fördermengen aber nie heran, besonders nicht, seit die schlesischen Gebiete größtenteils durch den Versailler Vertrag verloren gegangen waren. Da dem Land die Devisen fehlten, mit denen man hätte größere Mengen Rohstoffe auf dem normalen Handelsweg importieren könnte, musste man zu so genannten "Clearing"-Verträgen greifen, zu denen aber bei weitem nicht alle Länder bereit waren (besonders die größeren nicht). Bei einem Clearing-Vertrag werden Lieferungen gegeneinander verrechnet - eine moderne Form des Tauschhandels. Besonders die Länder des Balkans und Skandinaviens entwickelten sich hier zu wichtigen Handelspartnern Deutschlands. Für den Rüstungssektor nahm besonders Schweden eine zentrale Rolle ein, dessen Eisenerze für die Rüstungsindustrie überlebenswichtig waren. Die grundsätzliche Devisenknappheit und Autarkiepolitik sorgten dafür, dass das Ausmaß des gesamten Außenhandels während der Friedensjahre praktisch nicht anstieg. Bedenkt man, auf welchem Niveau der Außenhandel wegen der Weltwirtschaftskrise war, so ist das ein erbärmliches Zeugnis der NS-Wirtschaftspolitik.

|

| Hermann Göring (l., neben Hitler) |

In der Führungsspitze der Partei stellten derlei Überlegungen jedoch keinerlei Rolle. Hitler gab stattdessen 1936 die Order, einen Vierjahresplan auszuarbeiten. Bevollmächtigter hierfür wurde Hermann Göring, der damit weisungsbefugt auch für das Wirtschaftsministerium wurde und eine nie dagewesene Machtfülle auf seine Person vereinte, die er auch weidlich nutzte, um seine eigenen Taschen zu füllen. Hitler gab für den Vierjahresplan genau zwei Direktiven aus:

1) Die deutsche Armee muss in vier Jahren kriegsbereit sein.

2) Die deutsche Wirtschaft muss in vier Jahren kriegsbereit sein.

Viel weiter gingen seine Überlegungen nicht. Diese Vorgaben waren reiner politischer Wille, sie fanden keinerlei Entsprechung in der Realität. Die deutsche Wirtschaft war bei weitem nicht leistungsfähig genug, um diese Ziele zu erfüllen. Hermann Göring, beileibe kein Volkswirtschaftler von Hause aus, kümmerte sich ebenfalls wenig um wirtschaftliche Gegebenheiten, sondern setzte mit brachialer Gewalt alle Ziele um.

Da es beim Vierjahresplan allein um die militärische Leistungsfähigkeit ging, wurden zivile Wirtschaftsführer in die militärischen Strukturen eingebunden, um so die privatwirtschaftlichen Interessen weitgehend auszuschalten. Die Unterstellung des gesamten Projekts an die Militärführung, ohne dass eine einheitliche Organisation erkennbar wäre (Göring verwaltete den Vierjahresplan auf ad-hoc-Basis) sorgten dafür, dass die gesamte Aufrüstung äußerst chaotisch verlief. Die drei Teilstreitkräfte - Heer, Luftwaffe, Marine - meldeten jeweils einen Bedarf an, der die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ausreizen musste. Die Marine etwa stellte den ehrgeizigen Plan Z auf, mit dem die deutsche Marine 1945 die Größe der britischen erreichen würde. Ein so größenwahnsinniger Plan musste das Gefallen Hitlers finden, der folgerichtig Großadmiral Raeder auch sein Placet dazu gab. Göring, dem die Luftwaffe als Steckenpferd unterstand, wünsche sich natürlich eine nie dagewesene Luftwaffe, während den Beteiligten klar war, dass die Wehrmacht letztlich für eine Kontinentalmacht wie Deutschland das wichtigste Gerät blieb. Die Folge dieses Gerangels um Kompetenzen waren ständige Improvisationen und Prioritätenänderungen, je nachdem, welcher Lobbyist sich gerade einen Führerbefehl erschleichen konnte, der die gesamte Rohstoffverteilung durcheinander brachte. Dass in diesem heillosen Chaos überhaupt eine halbwegs vernünftige Armee entstand ist bemerkenswert.

|

| Modell der Graf Zepellin |

Alle Beteiligten besaßen zudem eine unglaubliche Besessenheit mit Prestigeobjekten, die militärisch völlig sinnlos waren, aber in ihrer Gigantomanie Maßstäbe setzten. So verschwendete die Marine massenhaft Ressourcen in einem unzureichend durchdachten Flugzeugträger (die "Graf Zeppelin"), der nie fertiggestellt wurde, baute die Luftwaffe Flugzeugprototypen, die eklatante Schwächen hatten, aber auf irgendeinem Feld einen Superlativ darstellten und lieferten sich die Panzerkonstrukteure einen Wettlauf um den größten und schwersten Panzer, der in so albernen Konstruktionen wie dem "Maus" mündete. Mangels moderner, tauglicher Prototypen, für die dank dieser völlig fehlgeleiteten Prioritäten keine Ressourcen bereitstanden, wurden dafür in hohen stückzahlen veraltete Modelle produziert, etwa der Sturzkampfbomber Ju-87, der nur gegen einen Feind ohne einsatzfähige Luftwaffe wirklich effektiv war. Für einen modernen Konflikt essenzielle Techniken wie die Funkmesstechnik, moderne Produktionsabläufe und Ähnliches wurden dagegen sträflich vernachlässigt.

Geradezu aberwitzig aber mutet die Aussetzung des Rentabilitätsprinzips durch Göring an. Im sicheren Wissen, dass die Rohstoffe bei weitem nicht ausreichend waren, um die gesteckten Ziele zu erreichen, ordnete er an, dass keine Gedanken mehr an die Rentabilität von Unternehmungen verschwendet werden sollten. So sollte die Schwerindustrie etwa selbst dreißigprozentiges Eisenerz verhütten. Die Industriellen weigerten sich, das mitzumachen, und so baute Göring seinen eigenen schwerindustriellen Komplex auf, indem ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Rentabilität produziert werden konnte. Finanziert wurden diese Maßnahmen auf Pump, über Enteignungen und Mefo-Wechsel. Innerhalb kürzester Zeit fraß sich der Vierjahresplan durch die Substanz der deutschen Wirtschaft. Ohne einen massiven Influx von neuen Rohstoffen würde die Produktion nicht über 1940 hinaus aufrechtzuerhalten sein. Nicht mehr wehren konnten sich die Industriellen gegen direkte Befehle, ihre Produktionskapazitäten auf ein Maß auszuweiten, das den Bau all dieser Projekte erlaubte - ohne die notwendigen Rohstoffe oder Arbeiter zu besitzen, wohlgemerkt. Im Gegenzug berechneten die Industriellen absurd überhöhte Preise, eine Maßnahme, die sie bereits mit den Mefo-Wechseln ergriffen hatten und die die verdeckte Inflation im Reich immer weiter in die Höhe trieb. Das Deutsche Reich hatte gigantische Überkapazitäten geschaffen, die gewissermaßen im Leerlauf liefen.

|

| Adolf Hitler auf der Prager Burg, 1939 |

Die letzte große Gelegenheit für die wirtschaftlichen Planer, den unvermeidlichen Zusammenbruch noch einmal auf friedliche Art und Weise hinauszuzögern, war die Zerschlagung der Tschechoslowakei. 1939 besetzten die deutschen Truppen in einem Bruch des Münchner Abkommens Prag, spalteten die Slowakei als nominell unabhängigen, wirtschaftlich und politisch aber Deutschland unterworfenen Staat ab und plünderten die Ressourcen Tschechiens ("Böhmen und Mähren"), dessen vorherhige Mobilisierung gegen einen erwarteten deutschen Angriff nun eine große Menge fertiger Rüstungsgüter in deutsche Hände brachte. Spätestens im Sommer 1939 aber war absehbar, dass die Wirtschaft nicht mehr lange auf diese Art würde funktionieren können. Hjalmar Schacht war seinen Posten als Reichsbankpräsident inzwischen los. Die Ausplünderung unterworfener Nationen war für die Nationalsozialisten der einzig gangbare Weg, um ihren wirtschaftlichen Raubbau aufrecht zu erhalten.

Literaturhinweise:

Bernhard Chiari - Ökonomie und ExpansionRolf Walter - Vom Merkantilismus bis zur GegenwartHarold James - Die Deutsche Bank im Dritten ReichWolfgang König - Volkswagen, Volksempfänger, VolksgemeinschaftSabine Groß - Made in Germany

Bildnachweise:

Wagenkolonne - Bundesarchiv, Bild 146-1972-028-14 / CC-BY-SA

Bank-Run - Bundesarchiv, Bild 102-12023 / Georg Pahl / CC-BY-SA

BSM-Einsatz - Bundesarchiv, Bild 183-E10868 / CC-BY-SA

Hermann Göring - Bundesarchiv, Bild 146-1980-048-11A / CC-BY-SA

Modell - Raboe001 (CC-BY-SA 2.5)

Prager Burg - Bundesarchiv, Bild 183-2004-1202-505 / CC-BY-SA

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2013/02/wirtschaftspolitik-im-dritten-reich_5.html

_cropped_.jpg)