Gegen Jahresende ballen sich die Erinnerungszumutungen. Allenthalben muss memoriert werden, was in den vergangenen elf Monaten geschehen ist. Deswegen ist der Dezember üblicherweise auch so ein ereignisloser Monat, in dem nichts – oder fast nichts – geschieht. Schließlich sind alle so intensiv mit Erinnern beschäftigt. So wie auf kollektiver Ebene die Jahresrückblicke einander die Klinke in die Hand geben, wird auch im Privaten dem Gewesenen gedacht, werden die familiären Chroniken in kondensierter Form unters befreundete Volk gebracht, werden Bilder und Filme und Sonstiges, das sich an diversen Orten angesammelt haben, fein säuberlich sortiert. Ein Jahr vorbei, das nächste kann kommen.

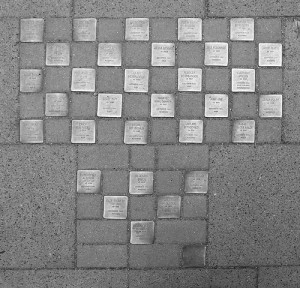

Gegen diese Form der Erinnerungsarbeit wäre wohl gar nichts zu sagen, wenn sie auf den Dezember beschränkt bliebe. Aber man muss zuweilen den Eindruck haben, dass ein nicht ganz unerheblicher Teil des gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens auch während der übrigen elf Monate für das Erinnern draufgeht. Gedenktage, Erinnerungsorte, Kranzabwurfstellen wo man hinschaut. Geschichte (was auch immer das sein soll) wird nahezu im Minutentakt zelebriert. Kaum ein Tag des Jahres, der nicht mit Erinnerungs- und Gedenkmarkierungen belegt ist, gerne auch mehrfach.

Da stellt sich die Frage, ob das nicht des Guten zu viel ist. Tut man der ‚Erinnerungsarbeit‘ einen Gefallen, wenn man sie zum dauerhaften Automatismus erstarren lässt? Sollte der Wert des Erinnerns – das ja gerade im deutschen Kontext immer ein mahnendes Erinnern an die Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts ist – nicht gerade in einer pointierten Prägnanz anstatt in einer industrialisierten Dauerveranstaltung liegen? Lebt nicht auch die ‚Erinnerungsarbeit‘ wie jede gute Arbeit davon, auch mal eine Pause einzulegen?

Eine memoriale Zwickmühle

Knifflige Fragen, nicht zuletzt weil damit ja nicht nur, und noch nicht einmal vornehmlich, historische Probleme angesprochen sind. Zwar wird in der öffentlichen Wahrnehmung das historische Geschäft vielfach mit der Notwendigkeit zum Erinnern identifiziert (Medien, Politik, Interessenverbände und einschlägige Persönlichkeiten der Geschichtswissenschaft tragen das Ihre dazu bei, um diesen Eindruck zu bestärken). Tatsächlich handelt es sich aber nicht um ein geschichtswissenschaftliches, sondern um ein gesellschafts- und identitätspolitisches Phänomen. Die erinnerungsmäßige Zwickmühle ist daher schnell ausgemacht: Einerseits führt das Zuviel an Erinnerung zu Überdruss, andererseits steht die politische und moralische Notwendigkeit des Erinnerns außer Frage, so dass es niemand wagt, die Erinnerungsintensität ein wenig zu drosseln, will man nicht als Relativierer und Revisionist dastehen.

Sicherlich ist Erinnerung wichtig. Auch abgesehen von der historisch-moralischen Plumpheit, dass sich die deutsche Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht wiederholen darf, kann man erkennen, was passiert, wenn das gesellschaftliche Erinnern vergessen wird. Zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft. Ein Problem, das sich in derzeitigen ökonomischen Praktiken identifizieren lässt, ist die nahezu programmatische Erinnerungslosigkeit. Krise war gestern – was zählt, ist der mögliche Gewinn von morgen. Das ökonomische Zeitmodell basiert auf einer Scheuklappentechnik, die weder nach rechts noch nach links und schon gar nicht nach hinten schaut.

Probleme der Erinnerungskultur

Woher dann aber trotzdem dieser diffuse Eindruck, dass mit der Erinnerungskultur irgendetwas nicht stimmt? Weshalb nervt Erinnerung, obwohl sie ‚richtig‘ ist? Ein Blick in ein neues Buch von Aleida Assmann kann bei der Beantwortung helfen [1]. „Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur“ versucht Assmann mit gewichtigen Argumenten auszuräumen. Implizit wird aber deutlich, wieso dieses Unbehagen nicht von ungefähr kommt.

Problem 1: Bloß weil die ‚Erinnerungspraxis‘ an sich gut und begrüßenswert ist, bedeutet das nicht, dass es auch die Ergebnisse der konkreten ‚Erinnerungsarbeit‘ immer sein müssen. Aufgrund der moralischen Aufladung fällt es schwer, dem Gedenken vorzuwerfen, es sei qualitativ schlecht. Assmann hebt in ihrem Buch ausführlich die Fernsehserie „Unsere Mütter, unsere Väter“ als ein wertvolles Beispiel jüngster Erinnerungskultur hervor. Wenn ich hingegen der Meinung bin, dass es sich um eine bedauerliche Form der Verharmlosung handelt, weil aufrechte, moralisch integre, junge deutsche Menschen vorgeführt werden, die zufällig auch überhaupt nicht antisemitisch sind, die noch nicht einmal für Krieg und Verbrechen verantwortlich gemacht werden können, weil sie Opfer übermächtiger, anonymer historischer Kräfte sind – zweifle ich dann schon die Bedeutung von Erinnerungskultur an sich an?

Problem 2 hängt unmittelbar damit zusammen: Erinnerungskultur entzieht sich tendenziell der Beurteilung, weil sie sich immer schon auf der moralisch richtigen Seite weiß. Das macht kritisches Nachfragen schwierig, zuweilen sogar verdächtig.

Problem 3: Erinnerungskultur geht nicht selten mit einer vulgärpsychologischen Dauerpathologisierung einher. Stichwort ‚Trauma‘! Da insbesondere die Deutschen, aber auch der Rest Europas und der Welt immer noch ‚traumatisiert‘ sind von Judenmord und Zweitem Weltkrieg und allen anderen Grausamkeiten, die die Geschichte der letzten hundert Jahre zu bieten hat, und zwar traumatisiert bis in die Enkel- und Urenkelgeneration hinein, muss – so der memoriallogische Schluss – notwendigerweise erinnert werden. Die Traumadiagnose wird zum Passepartout, das durch seine Dauerverwendung jegliche Aussagekraft verliert. Das ist bedauerlich, insbesondere für die tatsächlich Traumatisierten, hier und anderswo.

Problem 4: Erinnerungskultur ist nicht nur ein Geschäft, sie ist eine Industrie, die allein schon aus Gründen des eigenen wirtschaftlichen Überlebens nicht daran interessiert sein kann, die Memorialfrequenz zu verringern. Zu viele Jobs, Institutionen sowie öffentliche und private Gelder stecken in diesem Bereich, der sich nach wie vor über mangelnde Nachfrage nicht beschweren kann.

Diese erinnerungskulturelle Infrastruktur ist aber zugleich verstrickt in eine Überschuss-, und damit auch Überdrussproduktion, mit der sie sich – so meine Vermutung – keinen Gefallen tut. Sie könnte zum Eigentor werden. Was, wenn sich niemand mehr aus eigenem Antrieb aktiv erinnern will, weil ja schon immer passiv für einen erinnert wird? Dann geschieht eben doch das, was Aleida Assmann bestreitet, dann wird das Datum im Kalender eben doch zu einer „allgemeinen und gleichförmigen Erinnerungsverordnung“ (19).

Die größte Katastrophe?

Für das Vergessen Werbung zu machen, ist gar nicht nötig. Vergessen geschieht ohnehin beständig und ganz von selbst. An das Vergessen zu erinnern, soll auch gar nicht dazu auffordern, das Erinnern nun zu vergessen. Das ließe sich kaum dekretieren, und wäre zudem ein Missverständnis des Vergessens. Vergessen ist nämlich – entgegen landläufiger Meinung – nicht das Gegenteil von Erinnern, ist keine Vernichtung oder Auslöschung memorialer Inhalte. Daran wird man durch ein Buch aufmerksam gemacht, das fast gleichzeitig mit demjenigen von Assmann erschienen ist: „Die Formen des Vergessens“ von Marc Augé [2]. Vergessen erweist sich demnach nicht nur als überlebensnotwendig, sondern als Formvorgabe der Erinnerung und als produktive Praxis, mit der Kulturen ihre Wirklichkeit gestalten. Das Vergessen bleibt unterbelichtet, wenn es nur als Schattenseite der Erinnerungskultur verstanden wird. Denn das Verhältnis von Erinnern und Vergessen gestaltet sich nicht nach der Logik von Gewinn und Verlust, sondern nach der Differenz von Aktualität und Potentialität. Vergessen löst das Erinnerte nicht auf (denn ansonsten könnte man ja nicht wissen, dass man es vergessen hat), sondern es deaktualisiert bestimmte Wissensbestände.

Eines Morgens wurde ich an der von mir regelmäßig frequentierten Bushaltestelle von hungernden Menschen aus der Sahel-Zone angeblickt. Sie befanden sich auf einem Plakat der Diakonie Katastrophenhilfe, begleitet von dem Satz „Die größte Katastrophe ist das Vergessen“. Auch wenn die Intention dieser Kampagne richtig ist, so stimmt doch der Satz nicht. Man kann den Hunger auf der Welt nicht ‚vergessen‘. Man kann ihn nicht beachten, kann ihn beiseiteschieben oder verdrängen, aber ‚vergessen‘ kann man ihn nicht. Die größten Katastrophen sind daher Irrelevanz, Bedeutungslosigkeit, Unachtsamkeit.

Auf diesem Weg in den Aufmerksamkeitsverlust könnte sich die Erinnerungskultur befinden, wenn sie beliebig und unterschiedslos alles als der Erinnerung wert einstuft und das Vergessen verbietet. Einerseits produziert sie dadurch selbst Vergessen, nämlich in all denjenigen historischen Themenfeldern, die nicht Teil der Erinnerungskultur sind. Andererseits könnte sie selbst über kurz oder lang mit Deaktualisierung bestraft werden, wenn sie immer mehr vom Immergleichen einfordert.

[1] Aleida Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention, München 2013

[2] Marc Augé: Die Formen des Vergessens, Berlin 2013

Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtspolitik Tagged: Aleida Assmann, Erinnerung, Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur, Marc Augé, Vergessen

Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2013/12/18/16-erinnerung-ans-vergessen/