Die Tumbendeckplatte des Grafen Johann IV. von Nassau-Dillenburg 1475 Ein Gastbeitrag von Susanne Ke...

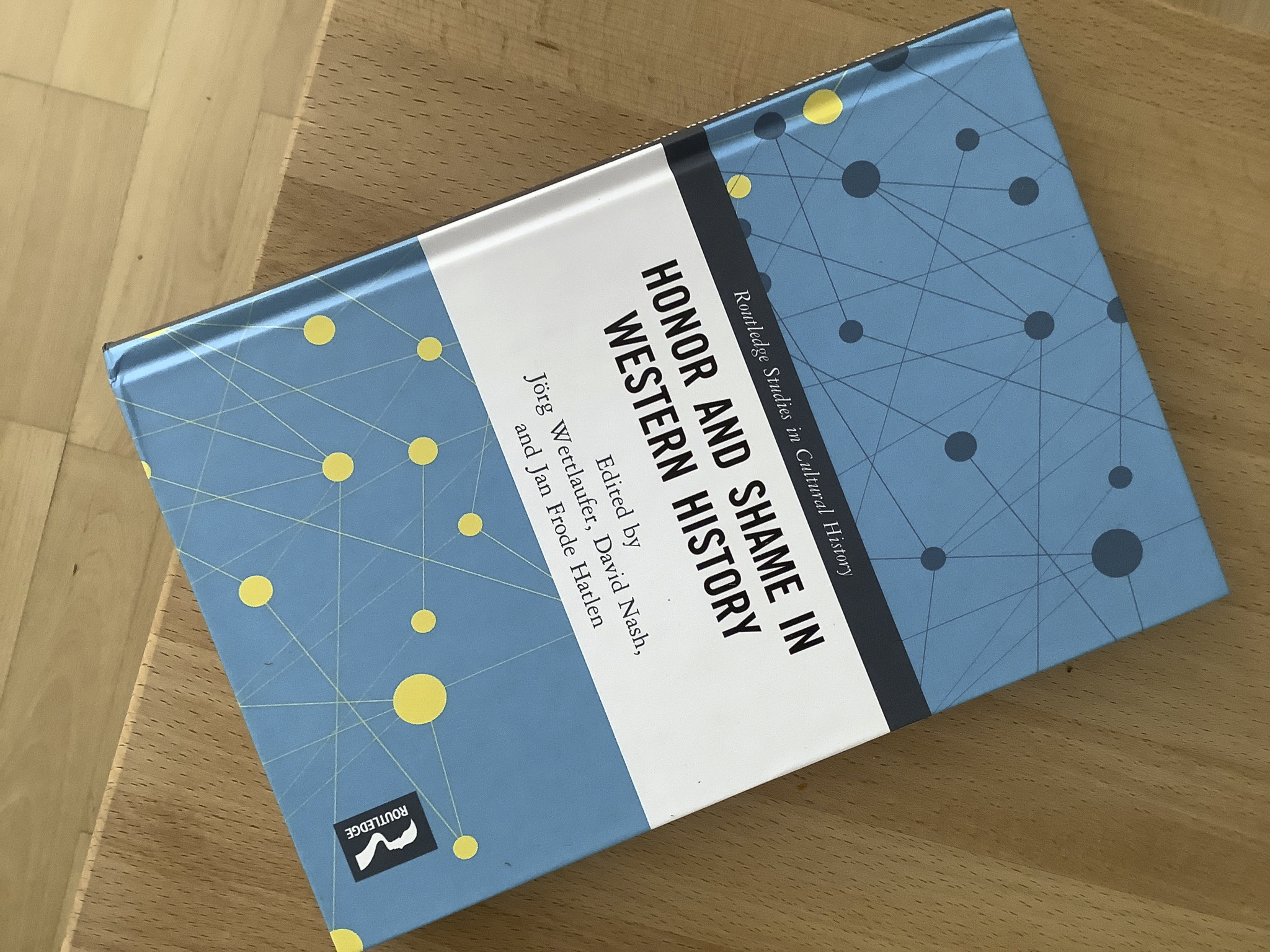

Neuerscheinung: Honor and Shame in Western History (2023)

Der Sammelband unserer gleichnamigen Tagung 2018 am ZIF Bielefeld ist gedruckt und erscheint Ende März 2023. Herzlichen Dank an alle UnterstützerInnen und BeiträgerInnen!

This book seeks to bring comparative perspective to the idea that honor and shame are two fundamentally important and closely related concepts of human social experience with a diverse and important history. Both vital responses are rooted in the social existence of mankind – human life is embedded in social interaction, attribution of respect and contempt. The book addresses the relevance and manifold manifestations of honor and shame in Western History in three parts, covering concepts and challenges of honor and shame, honor and shame in traditional European societies and honor and shame in modernity.

[...]

Quelle: https://digihum.de/blog/2023/03/21/neuerscheinung-honor-and-shame-in-western-history-2023/

Neuerscheinung: Honor and Shame in Western History (2023)

Der Sammelband unserer gleichnamigen Tagung 2018 am ZIF Bielefeld ist gedruckt und erscheint Ende März 2023. Herzlichen Dank an alle UnterstützerInnen und BeiträgerInnen!

This book seeks to bring comparative perspective to the idea that honor and shame are two fundamentally important and closely related concepts of human social experience with a diverse and important history. Both vital responses are rooted in the social existence of mankind – human life is embedded in social interaction, attribution of respect and contempt. The book addresses the relevance and manifold manifestations of honor and shame in Western History in three parts, covering concepts and challenges of honor and shame, honor and shame in traditional European societies and honor and shame in modernity.

[...]

Quelle: https://digihum.de/blog/2023/03/21/neuerscheinung-honor-and-shame-in-western-history-2023/

Tagungsbericht: Was ist historische Wissens- und Gebrauchsliteratur?

Tagungsprogramm: https://hwgl.hypotheses.org/1973 Vom 29. bis 31. August 2022 fand in der Herzog Au...

Quelle: https://hwgl.hypotheses.org/2249

Tagungsbericht: Was ist historische Wissens- und Gebrauchsliteratur?

Tagungsprogramm: https://hwgl.hypotheses.org/1973

Vom 29. bis 31. August 2022 fand in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel die Tagung ‚Was ist historische Wissens- und Gebrauchsliteratur? Theoretische Grundlagen und Parameter der Korpusbildung‘ des Netzwerks Historische Wissens- und Gebrauchsliteratur e. V. (HWGL, https://hwgl.hypotheses.

[...]

Quelle: https://hwgl.hypotheses.org/2249

Rentenreform in Frankreich: Funktioniert die französische Demokratie nicht mehr?

Ethische Herausforderungen im schulischen Kontext – Ein Erfahrungsbericht

Vanessa Wehner Wir sind nicht nur in unserem Alltag, sondern auch in der Schule immer wieder mit et...

Quelle: https://hse.hypotheses.org/4365

März 1623: Karrierewege in der Armee der Liga

Niemand kämpfte in diesem Krieg nur wegen des Ruhms oder der Konfession allein. Stets ging es auch ...

Absurdität

Jan Eike Dunkhase - „Nichts schrecklicher kann den Menschen geschehn, / Als das Absurde verkörpert z...

Quelle: https://gtw.hypotheses.org/13906

The Revival will not be televised. Das Asbury Revival und die Inszenierung von Authentizität auf Social Media

„Wir sind gerade beim Asbury Revival angekommen“, blinzelt ein vielleicht zwanzigjähriger Mann in d...