Die Kaiserin Wu – eigentlich Wǔ Zétiān 武則天 (625-705, Wǔ Zhào 武曌 690-705) ist eine der umstrittenen Persönlichkeiten der chinesischen Geschichte – und eine, die immer wieder in der Literatur und in Filmen thematisiert wird.

Wǔ Mèiniáng 武媚娘 war die Tochter eines Kaufmanns, die 637 als Konkubine an den kaiserlichen Hof des Tang Taizong kam. Sie wurde Konkubine des Kronprinzen, des späteren Tang Gaozong. Durch Intirgen und Mordkomplotte beseitigte sie ihre Gegner, um zur Haupfrau aufzusteigen. Nach dem Tod des Kaisers, den sie selbst über Jahre vergiftet hatte, kam einer ihrer Söhne auf den Thron – denn Frauen können nicht das ‘Mandat des Himmels’ empfangen.

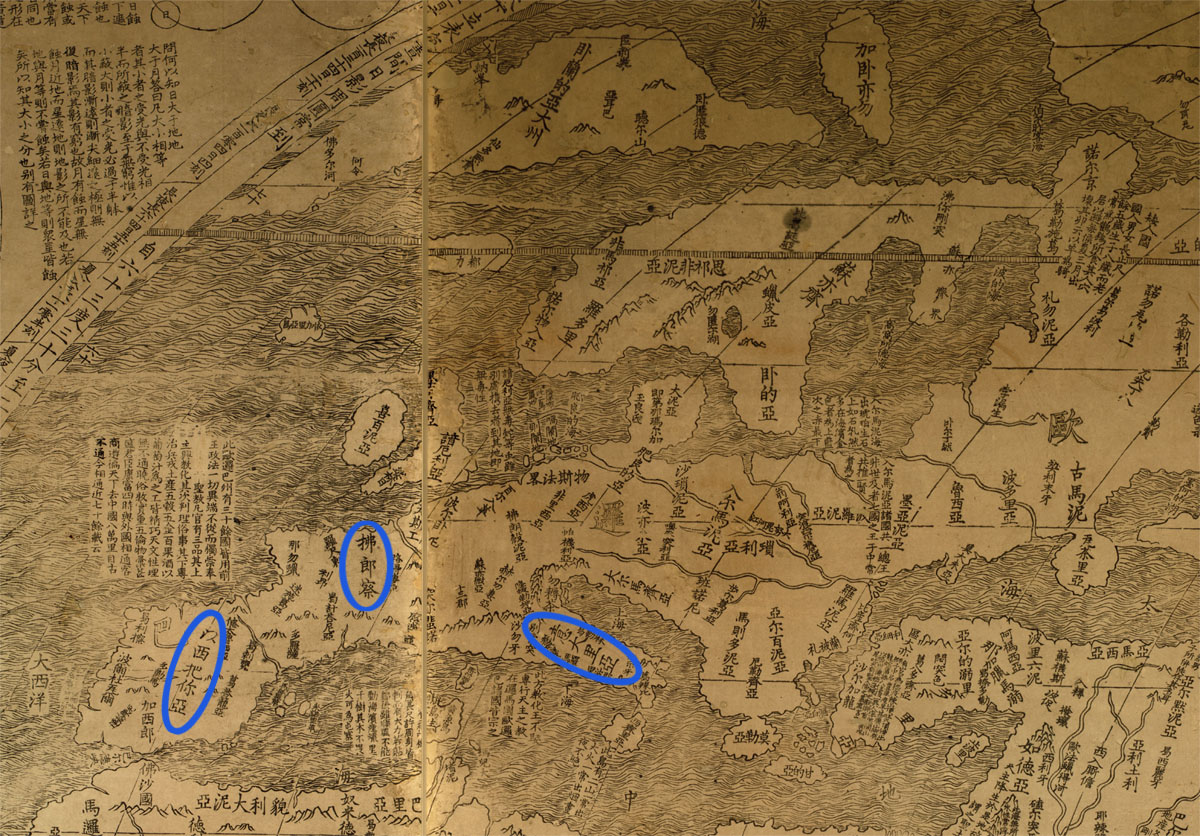

Nach mehreren Revolten, die niedergeschlagen wurden, setzte sie sich 690 mit Hilfe buddhistischer Mönche selbst als Wǔ Zhào 武曌 auf den Thron. Ihre Herrschaft war ein ständiger Kampf gegen mögliche Konkurrenten. Durch Krankheit geschwächt, konnte sie ihre Gegner nicht mehr bekämpfen – und wurde Opfer einer Palastintrige der Ex-Kaiserin Wei, der Ehefrau des Zhongzong). Die Regierung der Wǔ Zhào 武曌 war geprägt von ausgedehnter territorialer Expansiongroßer territorialer Expansion – einerseits nach Zentralasien, andererseits wurde der nördliche Teil der koreanischen Halbinsel Teil Chinas.

Wǔ Zétiān 武則天 wurde in chinesischen Chroniken in einem stark negativen Licht dargestellt. Jüngere Forschungen zeichnen jedoch ein differenierteres Bild.[1]

Empress Wu (1939) | Internet Archive

Das Leben der Wǔ Zétiān 武則天 ist Thema zahlreicher Romane chinesischer und westlicher Autorinnen und Autoren,[2] sowie zahlreicher chinesischer Fernsehserien und Filme.

Der wohl erste dieser Filme entstand 1939: Wǔ Zétiān 武則天 (1939) von Regisseur Fāng Pèilín 方沛霖 mit Violet Koo (Gù Lánjūn 顾蘭君, 1917–1989) in der Titelrolle.

Der Film zeichnet den Weg der Wǔ Zétiān 武則天 von der Konkubine zur Herrscherin nach. Der Film, der im von Japan besetzten Shanghai entstand, war für das Publikum in den von Japan kontrollierten Teilen Chinas bestimmt.[3]

Süäter entstanden zwei weitere Filme mit dem Titel Wǔ Zétiān 武則天 : 1949 der Streifen Wǔ Zétiān 武則天 ["Empress Wu Zetian" mit Hung Sau-man [kǒng Xiùyún 孔繡雲]) in der Hauptrolle[4] und 1963 Wǔ Zétiān 武則天 ["The Empress Wu Tse-tien"] aus der Produktion des Shaw Brothers Studio mit Li Li-hua [Lǐ Lìhuá 李麗華] in der Titelrolle[5].

―

- S. Dora Shu-Fang Dien, Empress Wu Zetian in Fiction and in History: Female Defiance in Confucian China. (Hauppauge [NY]: Nova Science Publishers, 2003).

- U.a.: José Frèches: L‘impératrice de la soie. I La Toit du Monde, II Les Yeux de Buddha, III: L’Usurpatrice (2003), dt. Die Seidenstraße. I. Die Händlerin, II. Die Färberin, III. Die Herrscherin (2003), Shan Sa, Impératrice (2003), Lin Yutang: Lady Wu. A true story(1957).

- Kinnia Shuk-ting Yau: Japanese and Hong Kong film industries : understanding the origins of East Asian film networks (= Routledge studies in the modern history of Asia, 57; London/New York, N.Y.: Routledge 2010), 20.

- “武則天 (1949)” in der Hong Kong Movie Database.

- Wǔ Zétiān 武則天 ["The Empress Wu Tse-tien"] in der Internet Movie Database.