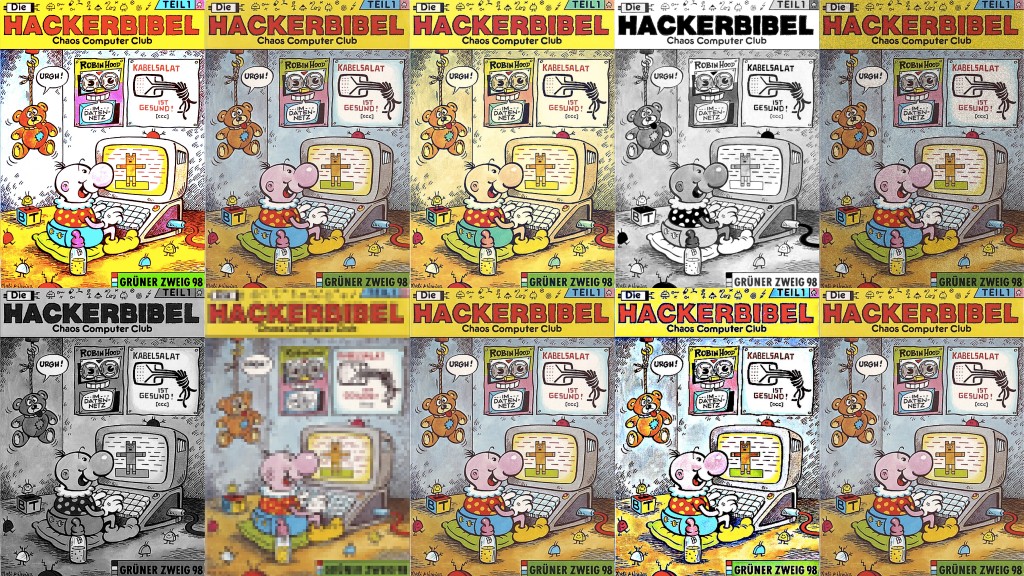

Anfang der 1980er Jahre gründete eine kleine Gruppe um den charismatischen Wau Holland in Berlin/Hamburg eine “galaktische Vereinigung ohne feste Strukturen” – mittlerweile zählt der Chaos Computer Club zu den wichtigsten Vereinen, was die Themen Netz, Technik und Gesellschaft betrifft. Der Historiker Matthias Röhr hat zu den Ursprüngen des CCC geforscht und er erzählt in dieser Episode, wie die Ideen des Hackings und Phreakings im alternativen Milieu Deutschlands der 1980er Jahre Fuß fassten und zur Entstehung des Chaos Computer Clubs führten.

#kgd_nwt | Nachwuchstagung der Konferenz für Geschichtsdidaktik | PH Ludwigsburg | 2.-4. Oktober 2012 | Sektion: Vernetzung – Geschichte in den digitalen Medien

An der PH Ludwigsburg fand vom 2. bis 4. Oktober 2012 die Nachwuchstagung der Konferenz für Geschichtsdidaktik Neue Wege, Themen, Methoden statt, auf der über zwanzig Nachwuchsprojekte vorgestellt wurden (s. tweets unter #kgd_nwt). Die Beiträge behandelten mehrheitlich empirische und pragmatische Forschungsvorhaben; Schwerpunkte waren (lt. Sektionstiteln) geschichtskulturelle Aspekte, historisches Vorwissen, digitale Medien, Inklusion, Filme sowie Aspekte inter- und transkulturellen historischen Lernens.

Die Sektion Vernetzungen – Geschichte in den digitalen Medien und ihre Nutzung für das historische Lernen, die hier kurz zusammengefasst werden soll, eröffnete Manuel Altenkirch (Heidelberg), der sein Konzept zur empirischen Erforschung der Wikipedia vorstellte. Um die Frage zu beantworten, wie Wikipedia-Artikel mit historischen Inhalten, die aufgrund ihrer häufigen Nutzung inzwischen von großer geschichtskultureller Bedeutung sind, zustande kommen und welche Konstruktionsprozesse historischer Narrationen sich vollziehen, hat Altenkirch erstens Wikipedia-Einträge, die Versionsgeschichte und die Diskussionsseiten auf breiter empirischer Basis untersucht sowie zweitens Wikiedia-Autoren typologisiert. Jonathan Peter (Kassel) untersucht in privater Initiative geschaltete französischsprachige Internetseiten, die den Zweiten Weltkrieg beispielsweise mit Blick auf Familiengeschichten, regional bedeutsamen Ereignisse oder Militaria thematisieren. Sein Projekt will deren geschichtskulturelle Bedeutung als „Kampf um Erinnerung im WWW“ untersuchen. Ulf Kerber (Karlsruhe) stellte ein Konzept historischer Medienkompetenz vor und brachte Modelle zu historischen Lernprozessen mit Konzepten aus der Medienpädagogik in Deckung. Seine These, dass es zwar begriffliche Unterschiede, dennoch weitreichende konzeptuelle Überschneidungen gibt, lässt sich in die Diskussion einreihen, ob und wie sich der geschichtsdidaktischen Medienbegriff angesichts des digitalen Wandels verändern könnte. Zweitens stellte Kerber das Projekt an der PH Karlsruhe DisKAver zum mobilen e-Learning vor. Alexander König (Saarbrücken) referierte über sein Projekt zur empirischen Analyse von Webquests, die Aufgabenformate zum Lernen mit Internet-Ressourcen vorgeben. König nimmt unter Zugrundelegung des Kompetenz-Modells nach Gautschi eine qualitative und quantitative Analyse zahlreicher im Netz verfügbar Wequests vor. Schließlich berichtete Christoph Pallaske (Köln) von der Entwicklung der Lernplattform segu und möglichen empirischen Forschungsstrategien zum offenen Geschichtsunterricht.

Das Themenspektrum zeigt erstens, dass – wie Sektionsleiter Marko Demantowsky (Basel) bilanzierte – der digitale Wandel in der Geschichtsdidaktik endgültig angekommen ist. Der Aspekt der Vernetzung wurde in der Sektion nicht thematisiert; dazu ist anzumerken, dass die geschichtsdidaktischen Nachwuchsprojekte und -akteure über Blogs und social media nicht nur gut vernetzt sind, sondern auch in verschiedenen Projekten und Veröffentlichungen kooperieren. Die fünf vorgestellten Projekte zielten auf aktuelle Fragen des digitalen Geschichtslernens: erstens die grundsätzliche Diskussion eines geschichtsdidaktischen Medienbegriffs, zweitens neue Formen historischen Erzählens, drittens eine stärkere Hinwendung zu geschichtskulturellen Themen sowie viertens die durch Lernen mit digitalen Medien stärkere Subjektorientierung und neue methodische Konzepte. In der Sektion wurde auch das auf der Nachwuchstagung häufig gehörte Problem deutlich, zielorientierte empirische Forschungsdesigns zu entwickeln, beispielsweise historische Kompetenzen bezüglich konkreter Forschungsfragen zu operationalisieren und mittels geeigneter Parameter zu messen.

empfohlene Zitierweise Pallaske, Christoph (2012): #kgd_nwt | Nachwuchstagung der Konferenz für Geschichtsdidaktik | PH Ludwigsburg | 2.-4. Oktober 2012 | Sektion: Vernetzung – Geschichte in den digitalen Medien. In: Historisch denken | Geschichte machen | Blog von Christoph Pallaske, vom 4.10.2012. Abrufbar unter URL: http://historischdenken.hypotheses.org/1214, vom [Datum des Abrufs].

Archivalia, Open Access und die Reaktion auf Polemik

Ich finde es ja äußerst schade, dass Peter Haber und Oldenbourg auf Klaus Grafs substanzielle Beiträge für ihren Historyblogosphere-Band (für den ich auch einen Artikel eingereicht habe) verzichten wollen, was dort geplant gewesen wäre, wie eine Erörterung der Frage, ob man Bilder lebender Personen veröffentlichen darf, ist doch zu wichtig, als dass in einem anderen Zusammenhang geäußerte, wie bei Graf üblich im Modus der Polemik formulierte Kritik zum Anlass für eine Ablehnung genommen werden sollte. Sicher kann man sich an Formulierungen wie Geschreibsel und später dann Schleim stoßen und diese für unangemessen halten, aber diese hätten ja auch Anlass für eine Replik auf die durchaus vorhandenen, wenn auch elliptischen Argumente sein können, und diese Replik hätte dann je nach Geschmack kühl-sachlich oder ebenso polemisch daherkommen können. [Disclaimer: Ich weiß, so etwas kostet Zeit; aber wenn man die nicht aufbringen will bzw. kann, ist ignorieren wohl die beste Reaktion]. Überhaupt ist es wahrscheinlich ratsam, sich als SammelbandherausgeberIn nicht verantwortlich für alle von den BeiträgerInnen in anderen Medien getätigten Aussagen zu fühlen und die Sache - also das geplante, wichtige Buchprojekt - voran zu treiben, ohne Rücksicht auf Scharmützel an anderen Baustellen zu nehmen.

SE Close Reading

A9.10.2012 startet die Lehrveranstaltung Close Reading als Methode der Cultural Studies, die ich gemeinsam mit Peter Becker halten werde.

Termin: DI 11.30-13.00

Ort: Seminarraum Geschichte 3 Hauptgebäude, 2.Stock, Stiege 9

Anmeldung per E-Mail: email hidden; JavaScript is required

Die Veranstaltung kann im Rahmen des Erweiterungscurriculums besucht, oder als Freies Wahlfach belegt werden. Wir haben vor, einige Klassiker der Cultural Studies zu lesen – wie z.B. Lawrence Grossberg – und wollen sie mit prägenden Theorietexten diskutieren – darunter Texte zur Governmentality oder Akteur-Netzwerk-Theorie. Darüberhinaus wird es zwei Praxisworkshops geben, mit der Idee, die Theorien in einer Forschungspraxis anzuwenden.

Ein paar Plätze sind noch frei …

Visionen der Zugehörigkeit

Das Jüdische Museum Berlin und das Einstein Forum veranstalteten am 28/29.

Quelle: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Online-Lernen/content/10746

Auf die Plätze, fertig, Blog! Junge Forscherinnen und Forscher bloggen die Dresden Summer School 2012

Lisa Kolb schritt dann als Erste der Gruppe zur Tat und postete ihren Beitrag „Aufbruch! Umbruch? Start der Dresden Summer School 2012“. Beim wissenschaftlichen Schreiben habe sie sich bisher immer viel Zeit genommen, nun aber habe sie einen Beitrag deutlich schneller „losgelassen“ und sei damit sehr zufrieden. Das Bloggen habe sie regelrecht angesteckt. Und noch einen Vorteil sieht sie: „Endlich einmal Schreiben ohne Fußnoten!“

Auch David Duindam gefällt die Möglichkeit, in informellerer Weise seine forschungsrelevanten Beobachtungen und Gedanken nach außen tragen zu können. Bisher habe er nicht gewusst, wie er das Medium Blog für sich nutzbar machen kann. Nun fasziniere ihn die Möglichkeit, ein Blog als eine Art öffentliches Notizbuch zu seinen Forschungen zu führen.

Ein Raum zur Entfaltung der Gedanken, zum ersten Formulieren und Festhalten von Überlegungen und Zwischenergebnissen, zur Sammlung von Links und anderen Notizen sowie zum Austausch mit Kollegen, dies sind alles Eigenschaften eines Blogs, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als sehr positiv bewertet wurden. Mehrere beschäftigte jedoch, ob das Bloggen nicht der wissenschaftlichen Seriosität und damit dem Ruf schaden könnte. Allerdings überzeugte die von de.hypotheses.org geleistete Qualitätssicherung, die trotz lockereren Tonfalls auf wissenschaftliche Inhalte achtet.

Die Schulung war also in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nicht nur die Publikationsform Blog und das Portal de.hypotheses.org kennengelernt, sondern sich auch die notwendigen Grundlagen in WordPress angeeignet. Die Tipps und begleitenden Informationen waren schließlich sogar für erfahrene Blogger wie Sonja Ostendorf-Rupp interessant.

Bleibt nur noch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern weiterhin eine spannende Zeit zu wünschen – wir freuen uns auf weitere Berichte und Gedanken zur Dresden Summer School 2012!

___

Foto von Inger Brandt

Lisa Kolb schritt dann als Erste der Gruppe zur Tat und postete ihren Beitrag „Aufbruch! Umbruch? Start der Dresden Summer School 2012“. Beim wissenschaftlichen Schreiben habe sie sich bisher immer viel Zeit genommen, nun aber habe sie einen Beitrag deutlich schneller „losgelassen“ und sei damit sehr zufrieden. Das Bloggen habe sie regelrecht angesteckt. Und noch einen Vorteil sieht sie: „Endlich einmal Schreiben ohne Fußnoten!“

Auch David Duindam gefällt die Möglichkeit, in informellerer Weise seine forschungsrelevanten Beobachtungen und Gedanken nach außen tragen zu können. Bisher habe er nicht gewusst, wie er das Medium Blog für sich nutzbar machen kann. Nun fasziniere ihn die Möglichkeit, ein Blog als eine Art öffentliches Notizbuch zu seinen Forschungen zu führen.

Ein Raum zur Entfaltung der Gedanken, zum ersten Formulieren und Festhalten von Überlegungen und Zwischenergebnissen, zur Sammlung von Links und anderen Notizen sowie zum Austausch mit Kollegen, dies sind alles Eigenschaften eines Blogs, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als sehr positiv bewertet wurden. Mehrere beschäftigte jedoch, ob das Bloggen nicht der wissenschaftlichen Seriosität und damit dem Ruf schaden könnte. Allerdings überzeugte die von de.hypotheses.org geleistete Qualitätssicherung, die trotz lockereren Tonfalls auf wissenschaftliche Inhalte achtet.

Die Schulung war also in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nicht nur die Publikationsform Blog und das Portal de.hypotheses.org kennengelernt, sondern sich auch die notwendigen Grundlagen in WordPress angeeignet. Die Tipps und begleitenden Informationen waren schließlich sogar für erfahrene Blogger wie Sonja Ostendorf-Rupp interessant.

Bleibt nur noch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern weiterhin eine spannende Zeit zu wünschen – wir freuen uns auf weitere Berichte und Gedanken zur Dresden Summer School 2012!

___

Foto von Inger Brandt

«THE FACEBOOK» in the time machine

A propos du billet précédent

Le professeur Beat Näf (UNIZH) a décidé de cesser dès à présent toutes ses activités digitales, comme il l'a annoncé sur ce blog dans son dernier billet. Il a été le premier, et le seul, professeur ordinaire a avoir bien voulu contribuer au blog d'infoclio.ch.

Parmi les activités digitales désormais orphelines du prof. Näf, on compte une application iPhone sur les voies romaines en Suisse, un guide multimédia de l'histoire de la ville de Zurich, une application sur les églises anciennes de la ville de Köln, ainsi que plusieurs modules de e-learning en sciences de l'antiquité.

Die deutsche Einheit, Teil 1

|

| Brandeburger Tor, Dezember 1989 |

|

| Michail Gorbatschow, 1986 |

|

| Khomeinis Rückkehr 1979 löste die 2. Ölkrise aus |

|

| Abzeichen der Friedensbewegung, einer starken opp. Strömung |

|

| Grenzbefestigung in Tschechien |

|

| Der Platz des Himmlischen Friedens |

Bildnachweise:

Brandenburger Tor - DoD photo, USA (gemeinfrei)

Gorbatschow - RIA Novosti archive, image #359290 / Yuryi Abramochkin (CC-BY-SA 3.0)

Khomeini - sajed.ir (GNU 1.2)

Logo - unbekannt (gemeinfrei)

Grenze - Ladin (GNU 1.2)

Platz - LuxTonerre (CC-BY-SA 2.0)

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2012/10/die-deutsche-einheit-teil-1.html

SdK 42: Matthias Röhr über die Anfänge des Chaos Computer Clubs

Quelle: http://feedproxy.google.com/~r/kulturwissenschaften/~3/OUX0bdn8Q8M/sdk42