Quelle: https://visual-history.de/2025/06/16/aktuelles-heft-der-fotogeschichte-foto-diven/

Die Autorinnen und Autoren dieses Themenhefts beleuchten die Konstruktion der Diva im Medium der Fotografie aus unterschiedlichen Perspektiven.

CfP: Raum, Bewegung und Erinnerung

Die filmische Auseinandersetzung mit dem Holocaust hat sich in den letzten Jahren zunehmend hin zu dynamischeren, raum- und bewegungsorientierten Darstellungen entwickelt. Holocaustfilme – sowohl dokumentarische als auch fiktionale – erzählen vermehrt von räumlicher Orientierung und Bewegung: von der erzwungenen Flucht europäischer Jüdinnen und Juden nach Lateinamerika oder in die USA, von der Vertreibung und Deportation […]

Quelle: https://visual-history.de/2025/06/13/cfp-raum-bewegung-und-erinnerung/

Ausstellung: Jimmi Wing Ka Ho: Invisible City

Wie sichtbar ist die koloniale Vergangenheit einer Stadt? Dieser Frage widmet sich der Künstler Jimmi Wing Ka Ho in der Ausstellung Invisible City, einer fotografischen und filmischen Spurensuche in chinesischen Metropole Qingdao.

Quelle: https://visual-history.de/2025/06/05/ausstellung-jimmi-wing-ka-ho-invisible-city/

Fotografie und Nachhaltigkeit. Perspektiven für das Sammeln und Ausstellen

Wie kann Fotografie nachhaltig produziert, kuratiert und bewahrt werden?

Quelle: https://visual-history.de/2025/06/02/fotografie-und-nachhaltigkeit/

CfP: Rural Photography in Europe During the Long Nineteenth Century

The international research project PICTURE invites scholars of all grades to participate in a series of online workshops leading up to an in-person symposium and exhibition at the University of Paris Cité (November 13-15, 2025).

CfA: Sonderausgabe „Das digitale Bild: Glokalisierung, Ethik und Bildhandeln”

Die Sonderausgabe „Das digitale Bild: Glokalisierung, Ethik und Bildhandeln“ soll 2026 bei „kommunikation@gesellschaft“ erscheinen.

Quelle: https://visual-history.de/2025/03/18/cfa-sonderausgabe-das-digitale-bild/

CfP: Studientage für Fotografie 2025: „Fotografie und Bewegung“ / „Photography and Movement“

Bereits zum sechsten Mal finden die Studientage für Fotografie als internationales interdisziplinäres Forschungskolloquium am Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg (DDK) statt. Im Rahmen des Jahresthemas „Fotografie und Bewegung“ / „Photography and Movement“ sollen vom 29. Juli bis 2. August 2025 die bewegte Welt im Foto, die Fotokamera auf Reisen, die Bewegung/Zirkulation von […]

Quelle: https://visual-history.de/2025/03/13/cfp-studientage-fuer-fotografie-2025/

Tagung: Gewaltbilder im Fokus

Die Auseinandersetzung mit Gewaltbildern stellt eine zentrale Herausforderung für die Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus und der Shoah dar. Fotografien und Filmaufnahmen der NS-Verbrechen – insbesondere die fotografischen und filmischen Aufnahmen der Alliierten aus den befreiten Lagern – dienten u.a. in den Nachkriegsprozessen als historische Beweise. Sie wurden in Ausstellungen und dokumentarischen Filmen verwendet und […]

Quelle: https://visual-history.de/2025/03/11/tagung-gewaltbilder-im-fokus/

Das „Bildliche“ in Recht und Religionen

Bilder im Speziellen und visuelle Objekte im Allgemeinen sind kulturell geformte Gegenstände eigener Art. Anders als Texte oder gesprochene Sprache sind visuelle Kulturobjektivationen (Karl Mannheim) Phänomene, die mehrdeutig sind und manchmal auch Gegensätzlichkeit in sich verkörpern. Mancher Sinn erschließt sich uns unmittelbar beim Betrachten solcher Objekte, mancher anderer Sinn bleibt uns ohne spezifisches Wissen verborgen. […]

Quelle: https://visual-history.de/2025/02/18/das-bildliche-in-recht-und-religionen/

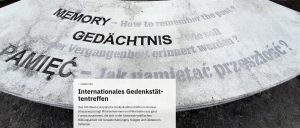

Erinnerung im Fokus: Bilder, Macht und Deutungskämpfe in Europa zwischen 1945, 1990 und 2025

Das Ost-West-Europäische Gedenkstättentreffen in Kreisau beschäftigt sich im Jahr 2025 mit dem historischen Bildgedächtnis in Verbindung mit den historischen Zäsuren „80 Jahre Kriegsende“ und „35 Jahre Zusammenbruch der kommunistischen Staaten“. Im Fokus der Tagung steht die Frage, wie der Einsatz und die Rezeption von Fotografien und Bildern die Erinnerung an historische Ereignisse in Ost- und […]