Li Hongzhang 李鴻章 (1823-1901), einer der bedeutensten Staatsmänner der späten Qing-Zeit, nahm 1896 an der Krönung von Zar Nikolaus II. teil und reiste dann durch mehrere europäische Staaten – unter anderem besuchte er Bismarck in Friedrichsruh – und in die USA. Alle Phasen dieser Reise wurde von den Medien genauestens beobachtet, jeder Schritt des Gastes aus China wurde ausführlich beschrieben, manche sonderbar wirkenden Elemente dem Publikum erläutert. Die Zeitungen waren voll mit Berichten und Analysen; und auch in satirischen Blättern und Comic Strips taucht der Besuch aus China immer wieder auf. Auf 井底之蛙 erinnert Alan Baumler in dem Beitrag Yellow Kid an einen Comic von Richard F. Outcault (1863-1928) aus dem Jahr 1896.

Li Hung Chang Visits Hogan’s Alley (6.9.1896) [Quelle: SFCGA - San Francisco Academy of Comic Art Collection, The Ohio State University Billy Ireland Cartoon Library & Museum]

Der one-pager “Li Hung Chang Visits Hogan’s Alley” (6.9.1896 | → full size/zoomable image) gehört zu den bekanntesten Yellow-Kid-Seiten [1] und taucht in den unterschiedlichsten Kontexten auf. In Darstellungen zur Comic-Geschichte im Zusammenhang mit Copyright-Fragen. Baumler findet die Qualität der Schrifzeichen beachtenswert. Wolfgang Höhne [2] sieht das Bild als Beispiel für “die Welt vor 1945″ und sieht “eines der vielen ärmlichen Einwandererviertel mit seinen viergeschossigen Backsteinbauten und den offenbar schon damals obligatirischen [sic!] Feuerleitern.” [3]Dabei unterbleibt eine Auseinandersetzung mit dem Entstehungskontext und die sich daraus ergebende Deutung – der Witz geht damit verloren …Li Hongzhang kam Ende August nach New York, er reiste nach Philadelphia und Washington und traf mit dem US-Präsidenten Stephen Grover Cleveland (1837-1908, Präsident 1885-1889 und 1893-1897). Die New York Times berichtete im August 1896 ausführlich über die Vorbereitungen und dann Ende August und Anfang September ausführlich über den Verlauf des Besuchs. Am 28. August 1896 wurde ausführlich über die Vorbereitungen für den Empfang und das Programm des Besuchs in New York berichtet: “Awaiting the Viceroy [...] ‘Chinatown’ to Celebrate with Fireworks. [4] Genauso ausführlich wurde über Lis Besuch am Grab von Gen. Grant (31.8.1896) [5] und Lis andere Aktivitäten berichtet. Der Besuch wurde in mehreren Filmen dokumentiert. [6]

Richard Felton Outcault (1863-1928) gilt mit Hogan’s Alley als ‘Erfinder’ des modernen Comic Strips. Seine Arbeiten erschienen in den Sonntagsbeilagen großer Tageszeitungen The Yellow Kid ist eine Schlüsselfigur in Hogan’s Alley, einer Seire, die zwischen 1895 und 1898 (zunächst in der New York World, später im New York Journal) erschien. Die one-pager greifen in der Regel aktuelle Themen der vergangenen Woche auf und bewegen sich an der Grenze zwischen Comic und Karikatur – so auch “Li Hung Chang Visits Hogan’s Alley” (New York World, 6. September 1896):

Das Bild zeigt die typische Straßen-Szene der Hogan’s Alley, die – dem Anlass entsprechend – mit zahlreichen chinesischen Lampions geschmückt ist. Die explodierende Feuerwerkskörper erleuchten die Szenerie. Im Zentrum des Bildes sitzt eine männliche, als Chinese markierte Gestalt auf einem etwas merkwürdigen Karren, der von einem Ziegenbock gezogen wird. Der Bock wird vom Yellow Kid am Bart geführt. Wie in jedem Yellow Kid-Comic erzählt der (wie üblich mit zahlreichen orthographischen Fehlern behaftete) Text auf dem gelben Kleid die Geschichte: “Me & LI has made a big hit with each oter. Say! He tinks I’m a Chinaman – don’t say a woid. I’m goin ter give a yellow tea fer him – I know my Q.”

Rechts spielen “The Hogan’s Alley Guards” für den Gast, links und im Hintergrund sieht man zahlreiches Publikum – mit Lampions an Stangen, Klapp- und Faltfächern, mit Stars & Stripes und einer “chinesischen” Fahne [7]- eine eigentlich recht idyllische Szene …

Liest man die Texte auf Plakaten, Fächern, Wimpeln, Transparenten etc., ergibt sich ein ganz anderes Bild.

- Einer der Sänger, die vor der Kapelle marschieren singt nach anderen Noten

- An dem Bretterzaun hängt ein Plakat “The new song / Did you ever get the money that you loaned? / Or / Where are all your Friends? – A Park Row Ballad.”

- Das Mädchen vorne links trägt einen Blattfächer mit der Aufschrift: “HURRAH! FER LIE-HANG-CHUNK.

- Darüber sieht man ein großes Plakat “Quiet Corner Club Picnic fer Li-Hung-Chang in Ryan’s Vacant Lot next Thursday – Gents 50 cents, Ladies 25 [cents], real Ladies free”, in der Ecke das Schriftzeichen 李 [Li].

- Der Hund im Vordergrund rechts balanciert auf seinem Schwanz, am Halsband ein Etikett “I am leading an upright life. We are all at our best Today”

- Links vorne steht ein “gepinseltes” Banner: “Bee Gee!” Nothing so much fun as lots of noise”

- Rechts vorne: “Quit yer kiiddiin.”

Die dargestellte Szene mit all ihren Widersprüchlichkeiten lässt sich durch die Sprechblase bei der kleinen Ziege am Dach des Hauses deuten: “They are giving him some genuine Chinese music.”

In die Neugierde, mit der man dem seltenen Gast begegnete, mischen sich gängige Klischees und Vorurteile und Anspielungen auf die aktuelle politische Lage – u.a. die schwierige finanzielle Lage Chinas, der Umgang mit chinesischen MigrantInnen in den USA (der Chinese Exclusion Act von 1882, der 1892 erneuert worden war, beschränkte deren Einwanderung) massiv. Lampions, Feuerwerke und (dissonante) Musik evozieren das Leben in den Chinatowns – obwohl auf dem Bild außer Li niemand als Chinese oder Chinesin markiert ist.

Li Hongzhang (der durch die Überschrift und den Text auf dem gelben Kleid zusätzlich identifiziert wird) selbst ist eine Mischung aus Fakt und Phantasie, aber durchaus erkennbar, wie ein Vergleich mit einer Photographie aus dem Jahr 1896 zeigt. Zwei Elemente erscheinen merkwürdig: die gelbe Kleidung – die im Qing-zeitlichen China den Angehörigen des Kaiserhauses vorbehalten war – und die Pfauenfedern, die an Lis Hut steil hochstehen. Diese Pfauenfedern sind ein Element, das in Karikaturen mit China-Bezug häufig auftaucht, aber nur selten so, wie sie tatsächlich getragen wurden: Die Federn – Auszeichnungen, die Beamten für ihre Verdienste verliehen werden konnten (lingzhi 翎枝) – wurden tatsächlich mit einer Öse am Rangsknopf befestigt und hingen nach unten. [8]

Yellow Kid gilt zwar als Urform des modernen Comic Stips, steht aber in Form und Inhalt an William Hogarths Beer Street and Gin Lane (1751) [9], wo sich hinter einer vordergründig heiteren Szene beißende Ironie und Satire verbergen, die dem oberflächlichen Betrachter verborgen bleiben …

—

[1] Zu “The Yellow Kid” vgl. Mary Wood: The Yellow Kid on the Paper Stage. ↑

[2] So u.a. bei Wolfgang Höhne: Technikdarstellung im Comic. Der Comic als Spiegel technischer Wünsche und Utopien der modernen Industriegesellschaft [online] (Diss, Univ. Karlsruhe 2003). ↑

[3] Wolfgang Höhne: Technikdarstellungen im Comic (2003) – Bildteil online: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/2003/geist-soz/1/html-1/3-welt/fr-w-02.html. ↑

[4] U.a.: The Arrival of Li Huang Chang (imdb), Li Hung Chang Driving Through 4th St. and Broadway(imdb), und Li Hung Chang at Grants Tomb (imdb). ↑

[5] New York Times, 28. Augst 1896. ↑

[6] New York Times, 31. August 1896. ↑

[7] Die “chinesische” Fahne ist hier dreieckig mit gezacktem/geflammtem Rand. Sie zeigt eine art von Drachen oder Fabelwesen und erinnert an die dreieckige Variante der “Gelbe-Drachen-Flagge” [huanglongqi 黃龍旗], die zwischen 1862 und 1889 von der Marine und von “offiziellen” Schiffen verwendet worden war, bevor die viereckige Form in Gebrauch kam. ↑

[8] Zu den Abstufungen: Present day political organization of China. By H.S. Brunnert and V.V. Hagelstrom; rev. by N. Th. Kolessoff ; tr. from the Russian by A. Beltchenko and E.E. Moran (New York : Paragon [s. d., Foreword dated Foochow, 1911] Nr. 950 (p. 498). ↑

[9] William Hogarth, Beer Street and Gin Lane (1751) – Kurzbeschreibung und kurze Erläuterung → The British Museum. ↑

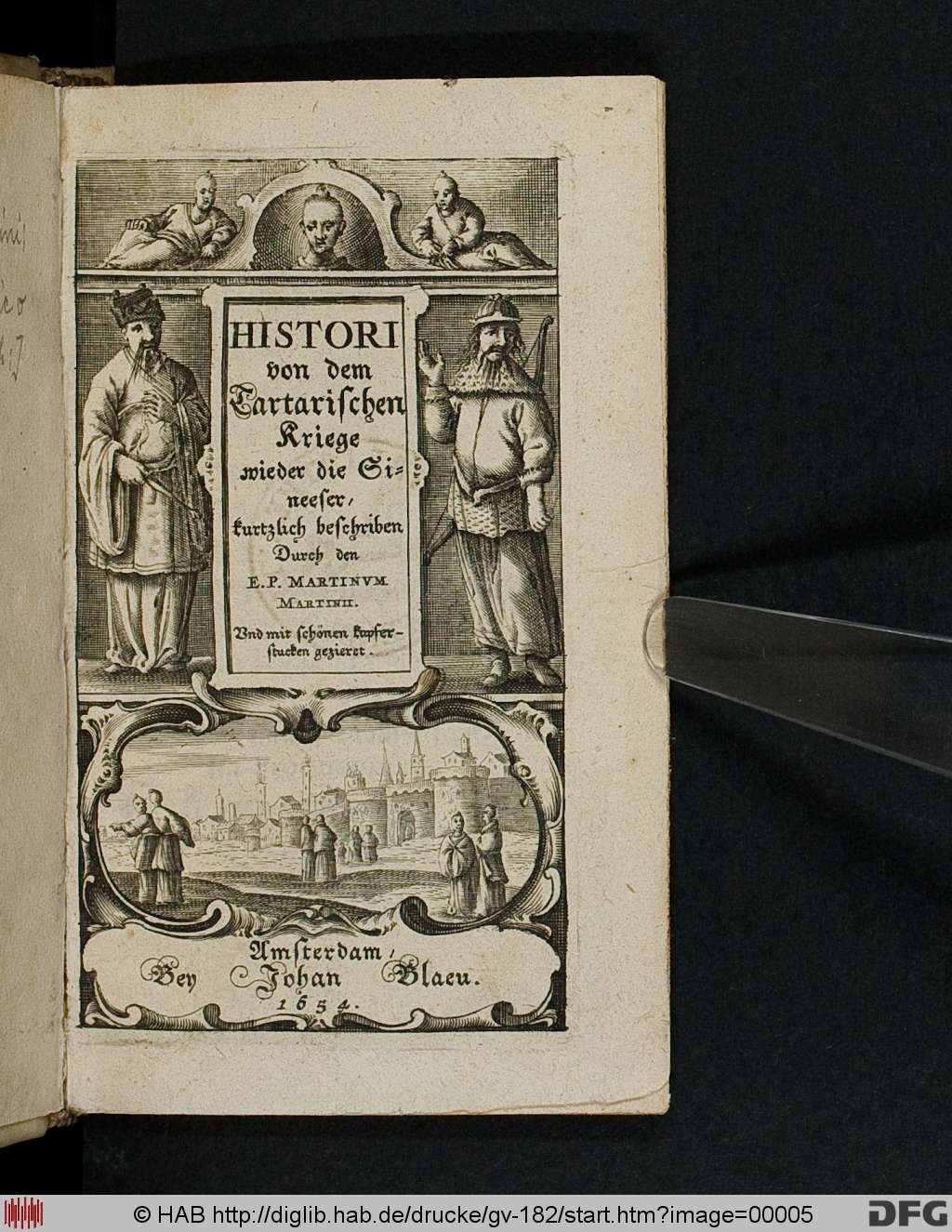

![Der alte Kayser von China Thesaurus Exoticorum. Oder eine mit Außländischen Raritäten und Geschichten Wohlversehene Schatz-Kammer : Fürstellend Die Asiatische, Africanische und Americanische Nationes Der Perser/ Indianer/ Sinesen/ Tartarn/ Egypter/ ... Nach ihren Königreichen.../ Eberhard Werner Happel. - [Online-Ausg.]. - Hamburg : Wiering, 1688](http://diglib.hab.de/drucke/gv-2f-26/00041.jpg)

![[cx235] MIT Visualizing Cultures | Karikatur aus dem 'Kikeriki'](http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/empress_dowager/gallery/images/cx235_kikeriki.jpg)