Die Linzer Presse im Kaiserreich und der politische Katholizismus (Teil 1) Im Kulturkampf Das erste ...

Bibliotheken neu denken

Einladung zum Symposium

Von der historischen Bibliothek zur Bibliothek der Zukunft

2018 feiert die Österreichische Nationalbibliothek ihr 650-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass lädt sie zu einem wissenschaftlichen Symposium: „Bibliotheken neu denken. Von der historischen Bibliothek zur Bibliothek der Zukunft“.

Nationale und internationale ExpertInnen gehen dabei in drei Themenblöcken zentralen Fragen zur Bibliothek der Zukunft nach: Wie lassen sich die Ansprüche von ForscherInnen und die Verpflichtung zur Bewahrung des kulturellen Erbes mit den Bedürfnissen einer multimedial ausgerichteten Wissens- und Informationsgesellschaft verbinden? In welche neuen Kontexte sollen und können die weit über die Grenzen heutiger Nationalstaaten hinaus reichenden Sammlungsbestände gestellt werden? Und: Welche Anforderungen an Digitalisierungsstrategien und an die Konzeption moderner Bibliotheksbauten ergeben sich daraus?

[...]

Quelle: https://dhd-blog.org/?p=10453

Die Zünfte der Stadt Luxemburg am Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit

von Eva Jullien · Veröffentlicht 4. September 20...

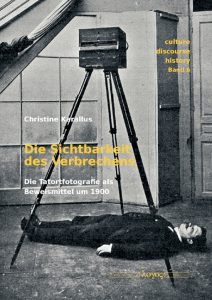

Rezension: Christine Karallus, Die Sichtbarkeit des Verbrechens

Christine Karallus: Die Sichtbarkeit des Verbrechens. Die Tatortfotografie als Beweismittel um 1900, Berlin 2017

Am Anfang der Untersuchung stehen zwei Alben mit 40 Tatortdokumentationen aus der Polizeihistorischen Sammlung im Berliner Polizeipräsidium. Die darin enthaltenen, um 1900 entstandenen Tatortfotografien, die die „schonungslose Gewalt des Tötens“ (S. 27) zeigen, werfen für Christine Karallus die Frage nach dem dahinter stehenden „fotografischen Akt“ (Philippe Dubois) auf, das heißt nach den Entstehungsbedingungen der Fotografien in ihrer Gesamtheit. Vor dem Hintergrund, dass Tatortfotografien 1903 vom Deutschen Reichsgericht als Beweismittel in Strafsachen zugelassen wurden, richtet sich ihr Interesse darauf, auf welche Weise diese als unmittelbar und objektiv konstruiert wurden. Dazu wählt sie den an Michel Foucault orientierten Ansatz einer „genealogisch-historischen Diskursanalyse, die nach den Wissens- und Wahrheitspraktiken von Recht und Kriminalistik“ fragt (S. 21). Der Schwerpunkt liegt also auf der diskursiven Hervorbringung der Bilder, die auch Rückschlüsse auf die nur selten dokumentierten Produktionspraktiken erlaubt.

[...]

Quelle: https://www.visual-history.de/2018/09/03/rezension-karallus-sichtbarkeit-des-verbrechens/

Die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG) als Best Practice für Open-Access-Zeitschriften

Die Herausgeberinnen des seit November 2017 im Open Access erscheinenden E-journals MEMO – Medieval and Early Modern Material Culture Online haben sich bei der Konzeption ihres Journals an der ZfdG orientiert, die sich damit als Best Practice im Bereich geisteswissenschaftlicher Open-Access-Zeitschriften weiter etabliert. Ende August dieses Jahres ist nun Ausgabe 2 von MEMO erschienen, die sich dem Thema „Digital Humanities & Materielle Kultur“ widmet.

„Hinsichtlich der technischen und inhaltlichen Umsetzung wurden wir vom Team der ZfdG umfassend unterstützt“, sagt Mag. Gabriele Schichta, eine der beiden Herausgeberinnen von MEMO und betont, dass die Zeitschrift sowohl in ihrem inhaltlichen Aufbau als auch hinsichtlich ihres online-Auftritts als „wichtiges Vorbild und Impulsgeberin“ fungiert hat.

Dr. Constanze Baum, während der Aufbauphase von MEMO die redaktionelle Leiterin der ZfdG, fasst zusammen, welche Tipps und Hilfestellung unter anderem zu redaktionspraktischen Arbeitsabläufen vermittelt wurden: „Neben dem Austausch von Materialien wie Einreichungsrichtlinien und Autorenvereinbarungen sowie der Überlassung eines Stylesheets, konkreten Hinweisen zum Zitieren elektronischer Quellen und einem Hinweis auf das DHd- Working Paper zum digitalen Publizieren konnten wir beraten, wie DOIs institutionell angebunden werden und nicht zuletzt mit Hinweisen zur Rechteeinholung für Medienmaterial weiterhelfen.“

Sabine Wiechmann, leitende Redakteurin der ZfdG, betont, wie wichtig eine solche Zusammenarbeit für den Ausbau und die Weiterentwicklung des digitalen Publizierens ist: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZfdG und von MEMO sehen in dieser Kooperation eine gelungene Win-win-Situation.

[...]

Quelle: https://dhd-blog.org/?p=10448

„Das war ein großartiger Sieg!“

Am 4. Juni 1893, einem bewölkten und kühlen Sonntag, hatten sich zahlreiche Wiener Vegetar...

Hec sunt festa que aput nos celebrantur. Der Liber Ordinarius von Sankt Cäcilien, Köln (1488) von Tobias Kanngießer

Tobias Kanngießer stellt seine Dissertation zu einer spätmittelalterlichen Handschrift aus Sankt Cäcilien vor, die sich heute in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg befindet.

Tobias Kanngießer stellt seine Dissertation zu einer spätmittelalterlichen Handschrift aus Sankt Cäcilien vor, die sich heute in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg befindet.

Der Raum, in dem heute das Museum Schnütgen mittelalterliche Kunst präsentiert, war bis 1802 die Kirche eines Frauenklosters. Aus dem Jahr 1488 stammt das Liber Ordinarius, ein Buch, in dem die Abläufe der Liturgie festgehalten sind. Diese Handschrift hat der Autor ediert und wissenschaftlich untersucht. Nachdem die Arbeit 2016 an der Katholisch-Theologischen Fakultät Bonn angenommen wurde, ist sie im Frühjahr unter dem Titel in der Reihe „Studien zur Kölner Kirchengeschichte“, die vom Historischen Archiv des Erzbistums Köln herausgegeben wird, erschienen.

Dienstag, 18. September, 18 Uhr

Museum Schnütgen

Cäcilienstr. 29-33

50667 Köln

Programm:

Begrüßung:

Dr.

[...]

Quelle: http://histrhen.landesgeschichte.eu/2018/09/sankt-caecilien-koeln-tobias-kanngiesser/

Frankreich, eine europäische Heimat

Teil II (Teil I hier) [1] Bis heute spürt man, dass und warum sich Frankreich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als „älteste Tochter der Kirche“ (fille aînée de l’Église) bezeichnete. Ähnlich wie in Burgund gibt es kaum eine Ortschaft, die nicht eine Kirche romanischen Ursprungs besitzt. Natürlich half der Umstand, dass zwei Strecken des Jakobswegs von Nordsüdost nach Südsüdwest führten und zahlreiche Pilgerkirchen errichtet wurden, die ausstrahlten. [2] Auch heute trifft man auf Pilger*innen, die allerdings an den Ballungspunkten zwischen den Touristen verschwinden. [3] Trotz Entchristianisierung, Französischer Revolution und einer laizistischen Republik Frankreich wurde schon in der Restauration ab 1814/15 und während des gesamten 19. Jahrhunderts mit der Pflege des kirchlich-kulturellen Erbes begonnen. Wie in Deutschland wurden viele Hauptkirchen zu Ende gebaut und dabei symmetrisiert oder im Innern historisierend wie im Falle der romanischen Kirche von Issoire neu gedacht. Seitenkapellen wurden neu ausgestattet, keine Scheu vor Bigotterie. [4] Manchmal gelang bzw. gelingt dies aber auch recht einfühlsam bis in die Gegenwart, vorwiegend im Feld der Schöpfung neuer Kirchenfenster, sei es abstrakt, sei es gegenständlich.

[...]

Frankreich, eine europäische Heimat

Europäisches Kulturerbejahr 2018 - eine Reise durch den Südwesten Frankreichs von Lyon bis Bordeaux und zurück

Der Beitrag Frankreich, eine europäische Heimat erschien zuerst auf Wolfgang Schmale.

„Maya Image Archive“ online: digitales Bildarchiv für Mayahieroglyphen, -kunst und -architektur

Das an der Universität Bonn angesiedelte Langzeitprojekt „Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya“ (Leitung Prof. Dr. Nikolai Grube) der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaft hat vor kurzem seine englischsprache Bilddatenbank „Maya Image Archive“ veröffentlicht.

Das an der Universität Bonn angesiedelte Langzeitprojekt „Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya“ (Leitung Prof. Dr. Nikolai Grube) der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaft hat vor kurzem seine englischsprache Bilddatenbank „Maya Image Archive“ veröffentlicht.

Das “Maya Image Archive” ist eine frei zugängliche digitale Plattform für Forschungsmaterialien zur Klassischen Mayakultur. Darauf werden durch das Projekt digitalisierte und erschlossene Fotografien privater Forschungssammlungen erstmalig öffentlich und zur freien Nutzung mit Möglichkeit zum Download in hoher Auflösung präsentiert. Die Fotografien werden mit Metadaten angereichert, welche die abgebildeten Objekte in einen Wissenszusammenhang setzen um auf diese Weise eine Ontologie zum Bereich der Klassischen Mayakultur zu modellieren.

Das “Maya Image Archive” ist eine frei zugängliche digitale Plattform für Forschungsmaterialien zur Klassischen Mayakultur. Darauf werden durch das Projekt digitalisierte und erschlossene Fotografien privater Forschungssammlungen erstmalig öffentlich und zur freien Nutzung mit Möglichkeit zum Download in hoher Auflösung präsentiert. Die Fotografien werden mit Metadaten angereichert, welche die abgebildeten Objekte in einen Wissenszusammenhang setzen um auf diese Weise eine Ontologie zum Bereich der Klassischen Mayakultur zu modellieren.

In der Datenbank sind die den Dokumenten beigefügten Informationen in einem kohärenten graphenbasierten Metadatenschema organisiert. Das Metadatenschema bildet die digitalisierten Bilder vom Entitätstyp „Medium“, mit einer Vielzahl anderer Entitätstypen (Artefakten, Provenienz, Personen, Orte, Sammlungen oder Inhaber) und deren Eigenschaften über verschiedene Relationstypen in Beziehung zueinander ab.

[...]

Quelle: https://dhd-blog.org/?p=10411