Eine neue Institution für den „Gambler“

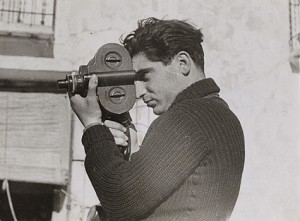

Seit Anfang 2013 verdichteten sich Spekulationen über die mögliche Ausgestaltung und den zukünftigen Ort einer nach Robert Capa benannten neuen fotografischen Institution in Budapest. Konkreter wurden die Pläne im Mai dieses Jahres, als die Regierung mit einem im Magyar Közlöny, dem ungarischen Bundesgesetzblatt, veröffentlichten Beschluss das Robert Capa-Zentrum für zeitgenössische Fotografie (RCZ) ins Leben rief sowie das Budget für 2013 mit insgesamt 155 Mio. Forint festsetzte. Die Idee für die Gründung einer Institution, die sich mit den ungarischen Fototraditionen auseinandersetzt, zugleich aber auch die zeitgenössische Fotografie berücksichtigt, entstand vor mehreren Jahren.

Das International Center of Photography wurde 1974 auf die Initiative des Fotografen Cornell Capa hin gegründet. Das New Yorker Institut soll als Vorbild für die Ausrichtung des Capa-Zentrums in Budapest dienen.

[...]

Wahlkampf 1918/19

Im Wahlkampf 1918/19 wandten sich die Parteien an die erstmals wahlberechtigte weibliche Wählerschaft. Die christlichsoziale Partei warb mit folgendem Plakat für das Festhalten an der Unauflösbarkeit der Ehe und damit gegen die Ehereform:

Christlich=deutsche Frauen und Mädchen! Lasset nicht durch Verfechter der Ehereform Eure hehre, leuchtende Stellung als Gattin, Hausfrau und Mutter gegen ein unsicheres, dunkles Los vertauschen. Lasset die katholische Ehe nicht zu einem lösbaren Vertrage heruntersinken, der Euch nur Sorge und Elend brächte. Stellet Euch an die Seite von Millionen katholischer Frauen und Mädchen, die in einer Massenpetition an die Nationalversammlung die Unauflöslichkeit der katholischen Ehe in flammender Begeisterung forderten, wählet nur die Bekämpfer der Ehereform, das sind die christlichsozialen Wahlwerber!

Quelle: http://ehenvorgericht.wordpress.com/2013/11/06/wahlkampf-191819/

„Alles was Recht ist! Rechtsfragen bei der Benützung von Archivgut“: Oberpfälzer Archivpflegertagung 2013 in Amberg

Zur jährlich stattfindenden Oberpfälzer Archivpflegertagung lud die Leiterin des Staatsarchivs Amberg, Frau Dr. Rita Sagstetter, am 24. Oktober 2013 die Archivpflegerinnen und Archivpfleger der Oberpfalz nach Amberg ein. Im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung standen Rechtsfragen, die sich bei Archivgutnutzung ergeben, wie es Frau Dr. Sagstetter in ihrem Einladungsschreiben formulierte. Nach der Begrüßung und der Einführung in diese oft undurchsichtig erscheinende und komplexe Thematik durch Fr. Dr. Sagstetter sollten zwei Vorträge das Tagungsthema „Alles was Recht ist! Rechtsfragen bei der Benützung von Archivgut“ näher beleuchten und praxisbezogene Hinweise liefern.

Für die bayerischen Archive stellen „Recht und Rechtsfragen“ in Bezug auf die Archivbenützung respektive die Benützung von Archivgut einen umfangreichen Komplex dar, der sich aus dem Bayerischen Archivgesetz ergibt. Denn die „Archivierung umfasst die Aufgabe, das Archivgut zu erfassen, zu übernehmen, auf Dauer zu verwahren und zu sichern, zu erhalten, zu erschließen, nutzbar zu machen und auszuwerten“1. Folglich resultiert aus der Zielsetzung, das Archivgut dem Benutzer zugänglich zu machen, ein gewisser Zielkonflikt zwischen Allgemeinheit und Persönlichkeit, wie es Frau Dr. Sagstetter formulierte. Die Lösung dieser vermeintlichen Kontroverse obliegt dem jeweiligen Archiv, der zuständige Archivar muss sozusagen als eine Art Mediator fungieren, um den Benutzern einen offenen Zugang zu allgemeinen Archivgut unter Wahrung des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) und der Persönlichkeitsrechte zu ermöglichen.

Die Benützung von Archivgut muss folglich an Regularien geknüpft sein, die eine daten- und persönlichkeitsschutzrechtliche Basis darstellen. Herr Dr. Till Strobel vom Staatsarchiv Amberg stellte in seinem Vortrag das „Archivbenützungsrecht“ vor und erläuterte dessen oft nicht unproblematische Anwendung im Archivalltag. Vor allem in Bezug auf das Schriftgut des 20. Jahrhunderts ist die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben eine schwierige Aufgabe und muss stets geprüft werden. Die im Grundgesetz verankerten Grundrechte nach Art. 1, 2 und 5 garantieren den Menschen aber eine Transparenz hinsichtlich der staatlichen Institutionen und ihrer Entscheidungen. Dr. Strobel verwies hier als Beispiel auf die Entwicklung der Benutzeranträge des Staatsarchivs Amberg. So sind heute im Gegensatz zu früher die Angaben zu Beruf und Sprachkenntnissen freiwillig, da sie keine notwendige Information darstellen und die Persönlichkeit der Benutzer betreffen.

Grundsätzlich stellt das Bayerische Archivgesetz (BayArchivG) vom 1. Januar 1990 die rechtliche Grundlage des Archivbenützungsrechts dar. Durch das sogenannte Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 des Bundesverfassungsgerichts war eine juristische Präzisierung hinsichtlich des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung nötig geworden, sodass neben dem genannten Archivgesetz auch eine Benützungsordnung für die staatlichen Archive Bayerns (ArchBO) am 16. Januar 1990 erlassen wurde. Diese regelt neben der eigentlichen Benützung auch die Benützungsgebühren in den staatlichen Archiven.

Der Referent verwies außerdem auf den Art. 10 Abs. 1 BayArchivG, der bestimmt, dass das in den staatlichen Archiven verwahrte Archivgut nach Antrag zur Verfügung steht. Einschränkend wirkt hierbei Art. 10 Abs. 2 BayArchivG, da ein berechtigtes Interesse an der Benützung vorliegen muss und zugleich nicht gegen Schutzfristen verstoßen werden darf. „Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere gegeben, wenn die Benützung zu amtlichen, wissenschaftlichen, heimatkundlichen, familiengeschichtlichen, rechtlichen, unterrichtlichen oder publizistischen Zwecken oder zur Wahrnehmung von berechtigten persönlichen Belangen erfolgt“2. Unter Abs. 2 Nr. 3 werden die Auflagen zur Benützung aufgeführt, die auch eine Verweigerung des gesamten Archivguts miteinschließen, wenn beispielsweise eine Staats- oder Persönlichkeitsrechtsgefährdung durch die Benützung entstünde. Für eine auf das Grundgesetz gestützte Benützung ist eine Regelung der Sperrfristen unablässig, ein mögliches Regelungsdefizit muss vermieden werden. Dr. Strobel verwies hier auf die Justizakten oder Personalakten, wo stets ein Geburtsdatum vermerkt ist. Der Bezug auf eine natürliche Person ist häufig gegeben, das Archivgut bedarf deshalb einer konsequenten Überprüfung hinsichtlich personenbezogener Einzelangaben. Bei Archivgut wie Steuer-, Patienten-, Prozess-, oder Personalakten ergibt sich eine Kongruenz zwischen dem Namen und dem Inhalt. So stellen alte Schülerlisten, die neben dem Geburtsdatum und der Anschrift Beurteilungen sowie Noten beinhalten, einen personenbezogenen Akt dar, der aufgrund des BayDSGs den bekannten Sperrfristen unterliegt, erklärte Dr. Strobel. Bei einer Tätigkeit in einem öffentlichen Amt wäre der Personalakt mit einer Sperrfrist belegt, die Akten bezüglich der „reinen“ Tätigkeit wären offen zugänglich, sofern sie nicht gegen andere Auflagen verstoßen. „Archivgut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegt, darf frühestens 60 Jahre nach seiner Entstehung benützt werden; das gleiche gilt für die Entschädigungsakten des Landesentschädigungsamts und die Rückerstattungsakten der Wiedergutmachungsbehörde Bayern“3. Das Bundesarchivgesetz schreibt zusätzlich eine Sperrfrist von 30 Jahren für die Wahrung des Steuer-, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses, für das Sozialgeheimnisses sogar 60 Jahre vor, die nach dem Ende des jeweiligen Aktes beginnt. Es regelt ferner auch die Benützung des Archivguts von Zoll, Deutsche Bahn, Deutsche Post sowie Bundespolizei und garantiert den im Umweltinformationsgesetz (UIG) festgesetzten Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Akten, welche Informationen zu Umwelt, Lebensmittel, Wasser oder Luft beinhalten. Eine Beschränkung stellt wiederholt der Datenschutz dar, falls sich personenbezogene Daten im Archivgut befinden.

Im Praxisalltag, so erläuterte Dr. Strobel, sind alle Anfragen einzeln zu prüfen, da häufig parallele Schutzfristen einzuhalten sind und Akten häufig uneinheitlich erwachsen sind. Daher ist es meist unumgänglich den personenbezogenen Teil der Aktes zu sperren und den „unbelasteten“ Teil dem Benutzer vorzulegen – vorausgesetzt es ist nicht ausreichend, wenn der Archivar persönlich Auskunft über den „unbelasteten“ Teil des Aktes erteilt. Eine weitere Möglichkeit stellt der Antrag auf Schutzfristenverkürzung (Art. 10 Abs. 4 BayArchivG) dar, die strikt geregelt ist und eine Verkürzung bei personenbezogenem Archivgut nur zulässt, „wenn der Betroffene eingewilligt hat oder wenn die Benützung zur Erreichung des beabsichtigten wissenschaftlichen Zwecks, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der abgebenden Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und sichergestellt ist, dass schutzwürdige Belange des Betroffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden“4. Für die kommunalen Archive gelten die gleichen Voraussetzungen, sodass der Erlass einer allgemein gültigen Archivordnung sehr empfehlenswert ist, um eine einheitliche Benützung des Archivguts zu gewährleisten. Für Unterlagen, die unter einem gesetzlichen Geheimnisschutz stehen oder personenbezogene Daten beinhalten, gelten nach Art. 13 Abs. 2 BayArchivG die bereits aufgezeigten Sperrfristen und Beschränkungen.

Ein besonderes Archivgut stellen, vor allem in den kommunalen Archiven, die Personenstandsunterlagen dar, die nach Angabe an das Archiv als Archivgut gelten und deshalb dem BayArchivG unterliegen. Mit dem Personenstandsrechtsreformgesetz (PStRG) vom 19. Februar 2007, das am 1. Januar 2009 in Kraft trat, erfolgte die Einführung eines elektronischen Personenstandsregisters anstelle der bisherigen Personenstandsbücher. Die Fortführungsfristen der Personenstandregister betragen für die Geburtenregister 110 Jahre, für die Sterberegister 30 Jahre und für die Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister 80 Jahre.5 In der Praxis bedeutet dies, dass nach dem Ablauf der Fristen die Register an die zuständigen Archive übergehen und als Archivgut benutzbar werden. Das PStG regelt die Benützung der Personenstands- und Personenstandszweitbücher streng, weshalb bei Anfragen empfohlen wird, als Archivar eine persönliche Auskunft zu erteilen oder Auszüge in Kopie vorzulegen, um eine Einhaltung der Schutzfristen zu garantieren.

Im Anschluss an den Vortrag von Dr. Strobel erklärte Frau Dr. Sagstetter, dass die Personenstandsunterlagen vor dem Übergang ans Archiv als Registraturgut gelten und somit dem Personenstandgesetz unterliegen. Im Archiv werden sie aber zu Archivgut und können unter Einhaltung der Schutzfristen nach dem BayArchivG eingesehen werden. Hierbei muss beachtet werden, dass auch „Findmittel“ personenbezogene Informationen enthalten können und dementsprechend gesperrt oder eingeschränkt dem Benutzer vorgelegt werden müssen.

Der zweite Vortrag der Tagung „Urheber- und Persönlichkeitsrechte im Archiv“ stellt ein Thema in den Vordergrund, das in der Archivkunde6 ohne Zweifel eine Rolle spielt, in den kommunalen Archiven wahrscheinlich aber wenig Beachtung findet, obwohl es diese ebenfalls betrifft – womöglich sogar stärker als Staatliche Archive. Dr. Susanne Wolf von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zielte mit ihrem Vortrag darauf ab, die Wichtigkeit und Omnipräsenz der Urheber- und Persönlichkeitsrechte gerade in der kommunalen Archivlandschaft Bayerns herauszustellen, um zukünftig in der Praxis für dieses Thema sensibilisiert zu sein.

Die gesetzliche Grundlage des Urheberrechts stellt das „Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (UrhG)“ vom 9. September 1965 dar, zuletzt geändert am 1. Oktober 2013.7 Die letzte Änderung tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft und umfasst laut Frau Dr. Wolf den sogenannten „3. Korb“. Er beinhaltet eine für die Archivarbeit wichtige Regelung: die Nutzung von Werken, deren Urheber nicht oder nur schwer ermittelbar ist – diese Werke werden auch als „Verwaiste Werke“ bezeichnet.

Als „Geschützte Werke“ werden nach § 2 Abs. 2 UrhG nur persönliche geistige Schöpfungen anerkannt, die einer gewissen Formgebung entsprechen und eine Individualität aufweisen müssen. Man spricht hierbei von einer „Leistungshöhe“, welche ein durch das Urheberrechtsgesetz geschütztes Werk besitzen muss. Als Beispiele für geschützte Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, die diese Anforderungen erfüllen, gelten Sprachwerke, Schriftwerke, Werke der Musik, Werke der bildenden Künste, Lichtbildwerke oder Lichtbilder sowie Zeichnungen, Pläne und Karten, also Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art. Ausnahmen bilden amtliche Werke wie Gesetze, Verordnungen, amtl. Erlasse usw. nach § 5 UrhG. Findbücher sind dagegen keine amtlichen Werke und sind damit frei verwertbar, nach § 43 UrhG. Ferner ist festzustellen, dass der Urheber der Schöpfer des Werkes ist – im Sinne des Schöpferprinzips. Eine juristische Person kann dagegen keine Urheberechte geltend machen. Die wichtigste Aussage zum Urheberrecht findet sich unter § 11: „Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes.“8 Aus diesem Passus resultieren auch die beiden Unterabschnitte „Urheberpersönlichkeitsrecht“ und „Verwertungsrechte“, die auch für die Archivpraxis von Bedeutung sind. Das Urheberpersönlichkeitsrecht garantiert dem Urheber einen „ideellen Schutz“, da es ihn in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes schützt, wie Frau Dr. Wolf betonte. Die Verwertungsrechte beinhalten das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG), das Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG), das Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG) sowie das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG) einschließlich dem Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG). Für das Urheberrecht außerordentlich wichtig sind die Regelungen die Rechtsnachfolge betreffend, die unter § 28 UrhG subsumiert werden. Ferner werden die Einräumung und die Übertragung von Nutzungsrechten sowie die angemessene Vergütung (§ 31 – § 44 UrhG) detailliert geregelt. Die Differenzierung zwischen dem einfachen und dem ausschließlichen Nutzungsrecht garantiert eine Beschränkung der Nutzung auf eine oder mehrere Personen. Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass mit dem Erwerb eines Werkes nicht automatisch die Übertragung der Urheberechte erfolgt. Der Eigentum oder Besitz eines Werkes erlaubt folgerichtig nicht unbedingt die uneingeschränkte Nutzung des Werkes in Form einer Vervielfältigung oder einer Verbreitung. Frau Dr. Wolf erinnerte daran, bei der Übernahme beispielsweise eines Nachlasses sich auch die Urheberrechte schriftlich übertragen zu lassen. Die Dauer des Urheberrechts gilt 70 Jahre ab dem Tod des Urhebers und wird als zeitliche Schranke gesehen (§ 64 UrhG). Dennoch sind nach § 53 UrhG Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch zulässig, wenn sie beispielsweise zum wissenschaftlichen Gebrauch, zur Veranschaulichung für Schule und Hochschule oder als Schutzdigitalisierung dienen.

Vor der Benützung im Archiv muss geprüft werden, ob ein Werk bereits veröffentlicht (§ 6 Abs. 1 UrhG) – z.B. in einer Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – oder erschienen (§ 6 Abs. 2 UrhG) ist – in einem Buch der Öffentlichkeit angeboten. Ist dies der Fall, ist eine Vorlage im Lesesaal möglich. Liegt eine ungeklärte Rechtslage vor, d.h. das Werk ist weder veröffentlicht noch erschienen, kann eine Vorlage verweigert oder unter Einschränkung, in Form eines Zitier- und Kopierverbots, gewährt werden. Zieht der Benützer eine Veröffentlichung in Erwägung, sollte er durch einen Antrag auf die möglichen Urheberechte an dem Werk aufmerksam gemacht werden und bekommt gleichzeitig die Verantwortung für die Wahrung der Recht übertragen. Für die Praxis erscheint dieses ein Vorgehen als unerlässlich.

Ein für den kommunalen Archivalltag exemplarisches Archivgut stellen Lichtbilder sowie Lichtbildwerke dar. Die Schutzfristen für erstere werden unter § 72 UrhG geregelt, sie erlöschen 50 Jahre nach dem Erscheinen oder der Herstellung des Lichtbilds. Satellitenfotos oder gewerblich hergestellte Aufnahmen zählen beispielsweise zum Archivgut „Lichtbilder“. Im Gegensatz hierzu gilt bei Lichtbildwerken, die nach § 2 UrhG eine geistige Schöpfung darstellen und somit als geschütztes Werk eingestuft werden, eine Frist von 70 Jahren nach dem Tod des Fotografen.9 Bei der Verwertung oder der Vervielfältigung eines Lichtbildwerks ist folglich auf die Einhaltung der Fristen zu achten. Als eine weitere Kategorie stellte Frau Dr. Wolf die „gemeinfreien Fotografien“ nach § 2 Abs. 2 UrhG und § 129 UrhG vor. Alle Fotos oder Lichtbilder, die nach dem 31. Dezember 1940 veröffentlicht worden sind und bei denen gleichzeitig der Urheber auch nach diesem Datum verstorben ist, gelten als geschützt, die Frist läuft hier am 1. Januar 2016 ab. Paradoxerweise gilt der Schutz für Lichtbildwerke von 70 Jahren für Werke in den Jahren 2012 – 2015 eigentlich nicht mehr, jedoch schützt der oben genannte Passus diese Werke immer noch. Als letztes und aber wahrscheinlich aufgrund der Aktualität interessantestes Archivgut präsentierte die Expertin die anfangs bereits erwähnten „Verwaisten Werke“. Als „Verwaiste Werke“ werden Werke und sonstige Schutzgegenstände u.a. in Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften, sowie Filmwerke, Bildträger und Tonträger bezeichnet, die aus öffentlich zugänglichen Sammlungen (in Bibliotheken, Archiven oder Museen) stammen und deren Urheber oder Rechtsinhaber trotz intensiver Recherche nicht mehr festgestellt werden kann. Die §§ 61 – 61c UrhG gelten ab dem 1. Januar 2014 und setzen u.a. fest, dass eine Nutzung durch die Allgemeinheit nicht möglich ist, sondern nur privilegierte Nutzer, wie beispielsweise Archivare oder Bibliothekare, der „besitzenden“ Institutionen eine Vervielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung vornehmen dürfen, vorausgesetzt eine Veröffentlichung des jeweiligen Inhalts hat bereits stattgefunden.10

Neben dem Urheberrecht garantiert das Persönlichkeitsrecht dem Urheber ein Recht am eigenen Bild, auch als „Bildnisrecht“ bezeichnet.11 Die Rechtsgrundlage für das Recht am eigenen Bild stellt das „Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie Kunsturheberrechtsgesetz (KunstUrhG, auch KUG)“ vom 9. Januar 1907 dar. Ursprünglich wegen der widerrechtlichen Aufnahme von Fotos des toten Reichskanzlers Otto von Bismarck erlassen, sind heute im Wesentlichen noch die §§ 22, 23 und 24 KunstUrhG wichtig. So besitzt jeder Mensch das Recht über die Veröffentlichung eines Bildnisses seiner Person zu entscheiden, den sogenannten Einwilligungsvorbehalt.12 Ausnahmen werden unter § 23 KunstUrhG geregelt. Es dürfen ohne der nach § 22 erforderlichen Einwilligung „Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte“, „Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen“, „Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben“ sowie „Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient“ verbreitet und zur Schau gestellt werden.13 Die im Anschluss an den Vortrag gestellten Fragen zeigten, dass dieser Bereich enormen Diskussionsbedarf bietet, da häufig eine ungeklärte Urheberschaft vorliegt und die verwaisten Werke eine komplizierte Handhabe verlangen. Frau Dr. Sagstetter verwies in ihrem Schlusswort vor allem auf die Umsetzung der Vorschriften und die Einhaltung der Schutzfristen in der Praxis, die sich zwar aufgrund neuer Medien oft als komplexe Aufgabe darstellen, dennoch strikt verfolgt werden und gerade deshalb oberste Priorität genießen. Es bleibt abzuwarten, wie sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung von Archivgut die rechtlichen Grundlagen im Bereich Archivbenützungsrecht sowie Urheber- und Persönlichkeitsrecht verändern (müssen).

Warum die freie Lizenz Creative Commons Attribution (CC-BY) für Wissenschaftsblogs wichtig ist

Im Impressum dieses Redaktionsblogs steht seit kurzem:

Alle im Blog veröffentlichten Beiträge und eigenen Bilder stehen unter einer CC-BY-Lizenz, wenn nichts anderes vermerkt ist.

Was bedeutet die Lizenz CC-BY?

Jeder Beitrag darf mit Namensnennung des Autors (bzw. Autorin, Autoren) und Verlinkung der Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ online und im Druck weiterverbreitet werden (auch für kommerzielle Zwecke, auch in veränderter Form). Empfehlung für die Nachnutzung: “Dieser Beitrag von … aus dem <a href=”…= URL der Quelle”>Redaktionsblog von de.hypotheses.org </a> steht unter <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/“>CC-BY</a> und darf unter den Bedingungen dieser freien Lizenz nachgenutzt werden.”

Bei Veränderung diese bitte charakterisieren (z.B. gekürzte Fassung).

Das Redaktions-Team von de.hypotheses.org empfiehlt auch anderen Wissenschaftsblogs die liberalste CC-Lizenz CC-BY. Warum?((1))

CC-BY ist der Gold-Standard von Open Access

Als 2003 die Berliner Erklärung über Open Access verabschiedet wurde, gab es die Creative-Commons-Lizenzen erst kurz. Die Organisation Creative Commons (CC) wurde erst 2001 gegründet. Seither haben die CC-Lizenzen einen wahren Siegeszug angetreten. Da es bei Open Access nicht nur um das kostenlose Zurverfügungstellen von wissenschaftlich relevanten Resultaten und Daten geht (sogenannter gratis Open Access), sondern auch um möglichst umfassende Nachnutzungsmöglichkeiten (libre Open Access), bedarf es standardisierter Rechteübertragungen (freie Lizenzen sind juristisch gesehen Angebote für urheberrechtliche Nutzungsvereinbarungen). Die Open-Access-Community ist sich weitgehend einig, dass CC-BY am ehesten dem entspricht, was den Schöpfern der drei maßgeblichen Open-Access-Definitionen von Budapest, Bethesda und Berlin vorschwebte. 10 Jahre nach der Budapest Open Access Initiative 2001 stellte die Nachfolgekonferenz unmissverständlich fest: “We recommend CC-BY or an equivalent license as the optimal license for the publication, distribution, use, and reuse of scholarly work.” In der Tat sind alle Zeitschriften der führenden Open-Access-Verlage PLoS, BMC und Hindawi mit CC-BY lizenziert.

Wenn sich Wissenschaftsblogs in Sachen Open Access an der Wissenschaft orientieren wollen, so müssen sie CC-BY wählen. Make all Research Results CC-BY!

CC-BY ermöglicht Bearbeitungsmöglichkeiten

Zitiert werden darf im Urheberrecht nur unverändert, für Bearbeitungen gelten teilweise unverständlich restriktive Vorschriften. Bei manchen Inhalten von Wissenschaftsblogs ist es aber sinnvoll, sie in bearbeiteter Form – etwa in Form eines längeren Auszugs – weiterzuverbreiten. Wählt man die Einschränkung ND, ist das nicht möglich. Wird ein Sammelband unter CC-BY-ND ins Netz gestellt, so bedeutet das, dass einzelne Beiträge nicht nachgenutzt werden dürfen, sondern nur der ganze Band 1:1. ND steht für No-Derivs (keine Bearbeitung) und verbietet jede Abwandlung des Werks (z.B. Kürzung, Übersetzung). Eine aus Plagiaten bestehende Mashup-Wissenschaft muss nicht befürchtet werden, denn die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens bleiben natürlich unberührt.

Ein Beispiel: Zitate dürfen im deutschen Urheberrecht nicht eigene Ausführungen ersparen. CC-BY ermöglicht es, nicht nur per Link interessante Inhalte weiterzuverbreiten, sondern auch ganz oder in Auszügen. Solche (längeren) Auszüge wären nicht möglich, wenn CC-BY-ND gewählt würde. Für kürzere Zitate bedarf es keiner solchen Genehmigung via freie Lizenz, da sie von einer Schranke des Urheberrechts, dem Zitatrecht (§ 51 UrhG), erlaubt werden.

NC oder goldene Nasen sind rar

Intuitiv würden viele Wissenschaftsblogger CC-BY-NC oder CC-BY-NC-SA (SA steht für Share alike und bedeutet, dass bei Bearbeitungen exakt diese Lizenz weitergegeben werden muss, sogenanntes Copyleft) wählen. Einige haben sich aber schon umentschieden (z.B. TEXperimenTales oder für das Flurnamenlexikon Schlehengrund).

Wenn eine kommerzielle Ausbeutung von Medien höchst unwahrscheinlich ist, ist eine Einschränkung auf nicht-kommerzielle Nutzung unsinnig. Wer nicht gerade Passig oder Lobo heißt, wird mit Blogartikeln nur wenig oder gar kein Geld verdienen können. Paul Klimpel: „Man muss davon ausgehen, dass 90% aller Lizensierungen nach dem NC-Modul unter falschen Voraussetzungen passieren.“ Die NC-Einschränkung treffe dabei häufig die Falschen. „Ich plädiere dafür, sich sehr genau zu überlegen, welche Einschränkungen man gibt.“ Häufig gebe es gar keine Rechtfertigung für Einschränkungen, mit denen „man eine Menge von Nutzungen einschränkt, die man vielleicht gerade gewollt hat. Sie schrecken genau die Leute ab, von denen sie eine Verbreitung wollen. Und diejenigen, deren Nutzung einem nicht behagt, lassen sich nicht davon abschrecken.“ ((2))

Ein Beispiel aus dem Wissenschaftskontext: Ein urheberrechtlich geschütztes Foto in einem Fachartikel unter CC-BY-NC darf im wissenschaftlichen Kontext eines kommerziellen Online-Journals nicht weitergenutzt werden.

Die Grenzen zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung sind alles andere als klar. Schon wenn ein Blog auf dezente Anzeigen (Ads) setzt, verliert es den Status als nicht-kommerzielle Publikation.

Zudem erhöht eine reichweitenstarke kommerzielle Nachnutzung die eigene Sichtbarkeit und den “Impact”.

Die Gegner von CC-BY führen eine Geisterdebatte, da die von ihnen an die Wand gemalten Missbrauchsfälle in der Praxis schlicht und einfach nicht aufgetreten sind. Zehntausende Autoren weltweit haben schon bereitwillig über zehn Jahre die ihnen von Open-Access-Journals vorgegebene CC-BY-Lizenz akzeptiert. Es gab noch nicht einmal ein hörbares Gegrummel in der Wissenschaftsgemeinde.

Praktische Tipps

Wer eigene Werke unter CC stellt, dem muss klar sein: Er kann diese Lizenzierung nicht wieder zurückziehen. Die Medien bleiben bis zum Ende des Urheberrechtsschutzes unter freier Lizenz, auch wenn man das CC-Etikett entfernt hat, was insbesondere auf Flickr nicht ganz selten passiert.

Selbstverständlich kann man fremde Werke nur dann unter eine CC-Lizenz stellen, wenn man Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte ist. In einem Gemeinschaftsblog muss man die Beiträger also fragen, wenn man es rückwirkend unter eine freie Lizenz stellen will.

Wer nicht schutzfähige Reproduktionen unter CC verbreitet, begeht Copyfraud.

Für den Nachnutzer muss eindeutig erkennbar sein, welche Medien in einem Blog unter CC stehen und welche nicht. Gerade bei Bildern sollte man deutlich kennzeichnen, wenn die Gesamtlizenz des Blogs nicht für sie gilt oder wenn sie als gemeinfrei((3)) übernommen wurden.

Wie man Bilder unter freier Lizenz korrekt nutzt, wird in einem Archivalia-Beitrag erklärt. Vorbildlich sind die Rechtenachweise auf der Startseite von de.hypotheses.org im “Slide”.

- Argumente für Creative-Commons-Lizenzen können dem Bloghaus entnommen werden. Sehr viele Beiträge zu CC-BY enthält Archivalia. Siehe auch Graf, K., Thatcher, S. (2012). Point & Counterpoint: Is CC BY the Best Open Access License?. In: Journal of Librarianship and Scholarly Communication 1(1):eP1043. http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1043

- Siehe auch den Leitfaden von 2012: http://irights.info/userfiles/CC-NC_Leitfaden_web.pdf.

- Siehe als Beispiel die Bildunterschrift hier: ” Image declared as public domain on the British Library website.”

Tagung in Bern: “Geschichtswissenschaften und Verlage im digitalen Zeitalter”

Der digitale Wandel und sein Einfluss auf das wissenschaftliche Publizieren, auf die AkteurInnen in der Geschichtswissenschaft und in den Verlagen steht im Zentrum der kommenden infoclio.ch – Tagung “Geschichtswissenschaften und Verlage im digitalen Zeitalter.”

Am 15.11.2013 wird in Bern über die Zukunft des geschichtswissenschaftlichen Publizierens mit allen beteiligten AkteurInnen diskutiert, also mit Verlagen auf der einen und den Forschenden und den Instituten auf der anderen Seite.

Durch die Open-Access-Bewegung können traditionelle Publikationsmodelle abgelöst werden, was bei den AkteurInnen zu Unsicherheiten führen kann. Wie sehen hier die Erwartungen und Bedürfnisse der AkteurInnen aus? Wie ist das Verlagswesen derzeit aufgestellt und wie könnte es sich entwickeln?

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.

Weitere Infos finden Sie hier.

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=2517

Call4Papers (Österreichischen Zeitschrift für Soziologie) zum Thema “Der Nationalsozialismus als Krise der Soziologie – die Soziologie und der gesellschaftliche Ausnahmezustand”

Die Frage nach dem Verhältnis der Soziologie zum Nationalsozialismus kehrt in regelmäßigen Abständen wieder. Der Fokus der Diskussionen hat sich dabei über die Jahre verschoben und erweitert. Neben biographischen Fragen nach dem Verhältnis zentraler Figuren der deutschsprachigen Nachkriegssoziologie zum NS-Regime … Continue reading

OpenBlog

Das Blog hat keinen genuinen Forschungsgegenstand, sondern soll offen sein für Beiträge von WissenschaftlerInnen, die selbst (noch) kein Blog führen. Das Angebot soll darin bestehen, dass Beiträge eingereicht werden können und von den Betreuern ins Blog eingepflegt werden.

Quelle: http://openblog.hypotheses.org/1

Blog:Stefanie Middendorf, „Masse“ 2013/11/05

Quelle: http://docupedia.de/zg/Blog:Stefanie_Middendorf,_%22Masse%22_2013/11/05

Blog:Stefanie Middendor 2013/11/05

Quelle: http://docupedia.de/zg/Blog:Stefanie_Middendor_2013/11/05