Adorno beschreibt den Begriff der Bildung in seiner Theorie der Halbbildung als höheres Ziel einer Gesellschaft mit dem Zweck, eine freie, gleiche und mündige Gesellschaft zu formen (vgl. Adorno 2012: 201). Zentraler Bestandteil dessen ist die neuhumanistische Bildungskonzeption, welche unter anderem von Wilhelm von Humboldt vertreten wurde…

Europäisches Kulturerbejahr 2018: Europäeln in Berlin

2018 wird das Europäische Kulturerbejahr begangen, die Vorbereitungen nehmen Fahrt auf. "Europäeln in Berlin" greift einige Eindrücke aus der ersten Juniwoche 2016 auf.

Der Beitrag Europäisches Kulturerbejahr 2018: Europäeln in Berlin erschien zuerst auf Wolfgang Schmale.

Von der vita regularis zur tota universitas hominum. Studien zur Ideengeschichte der urchristlichen Gütergemeinschaft im späteren Mittelalter

1000 Worte Forschung: Dissertation im Fach Mittlere und Neuere Geschichte, Universität Hamburg, verteidigt im Januar 2016. Die Dissertation erscheint voraussichtlich 2016 im Franz Steiner Verlag in der Reihe „Hamburger Studien zu Gesellschaften und Kulturen der Vormoderne“. In der Apostelgeschichte schildert…

Von Entrückung und mythischer Morgenröte: Utopien und Dystopien im Spiel

The Elder Scrolls IV: Oblivion und BioShock im utopischen Kontext – ein Vergleich

Im Wintersemester 2015/2016 habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Josef Köstlbauer an der Universität einen Kurs zu Mythen und Simulakren im Digitalen Spiel gehalten. Drei der abgegebenen Abschlussarbeiten haben mir endlich so gut gefallen, dass ich den StudentInnen angeboten habe, eine überarbeitete Version als Gastbeitrag auf meinem Blog zu publizieren. Es ist mir eine besondere Freude im Folgenden einen Essay zu politischen Utopien in Oblivion und BioShock präsentieren zu können (Eugen Pfister)

von David Gatterbauer* und Ulrich Mikolasch**

Einleitung

Im Folgenden werden wir die beiden Videospiele The Elder Scrolls IV: Oblivion (Bethesda Game Studio: US 2006 / Windows u.A.) und BioShock (Irrational Games: US 2006 / Windows u.A.) in Bezug auf die gesellschaftlichen Umbruchselemente und Utopiebestrebungen untersuchen und vergleichen.

[...]

Germania. Illustrierte Monatsschrift für Kunde der deutschen Vorzeit. Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte 1894/95

Das kurzlebige Verlagsprodukt, das auf den Münchner Archivar Christian Meyer (GND) zurückging, scheint von äußerster Seltenheit zu sein. Im KVK und der ZDB finde ich an deutschen Standorten der Druckschrift nur die SLUB Dresden, die die Zeitschrift nun ins Netz gestellt hat. International verwahren die British Library in London und die Universitätsbibliotheken in Gent und Straßburg je ein Exemplar.

http://digital.slub-dresden.de/id411898116-18950000

Eine Besprechung lieferte Wilhelm Martens (Konstanz) für die Mittheilungen aus der historischen Litteratur 26 (1898), S. 108f. (Internet Archive)

[...]

„Die Aura der Sammlungen bewahren“ – Visualisierungsforscher Marian Dörk im Interview

Marian Dörk ist ein gefragter Mann. Denn immer mehr Museen, Bibliotheken und Archive möchten ihre digitalisierten Bestände nun auch visualisieren lassen. Im Interview mit dem Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel (MWW) verrät der Forschungsprofessor für Informationsvisualisierung an der Fachhochschule Potsdam, was Visualisierungsforschung eigentlich ist, inwiefern sich kulturelle Daten von anderen Daten unterscheiden und was eine gelungene Visualisierung ausmacht.

Zum Interview

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=6862

#irrsinn Neue Mogelpackung zur W-LAN-Störerhaftung

Link-Hint compact [02.06.2016]: Internetressourcen der Bayerischen Landesbibliothek Online

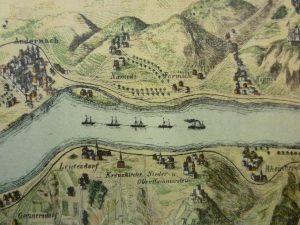

Imaginary Landscapes: Dalarna und Mittelrhein

Höfische Architektur in Japan in der vormodernen Zeit. Ein Besuch in Kyoto. Teil 1: der Ginkaku-ji aus der Zeit um 1482

Von Stephan Hoppe

Welche Parallelen gibt es eigentlich zwischen der höfischen Architektur in Europa und der in Japan? Auch wenn sich diese Architekturen im Konkreten fast völlig unabhängig voneinander entwickelt haben, so bietet die höfische Perspektive ein verbindendes Rahmenwerk, um die bauliche Überlieferung miteinander in Bezug zu setzten. Es kann Verglichen werden; die komparatistische Perspektive verspricht neue Einsichten und ein besseres Verständnis auch scheinbar vertrauter Phänomene.

Ein kurzer Besuch in Kyoto im Mai 2016 soll zum Anlass genommen werden, persönliche Beobachtungen und Gedanken zu teilen.

Auch in Japan gab es in der mittelalterlichen und frühmodernen Zeit eine ausgeprägt höfische Architektur. Dies ist nicht überraschend, da ab dem achten Jahrhundert in Japan immer wieder Modelle der chinesischen Kultur und besonders auch ihrer Architekturideen programmatisch übernommen wurden. Die erste wichtige Phase war dabei die Etablierung einer kaiserlichen Hauptstadt nach chinesischem Vorbild auf streng rasterartigem und funktional hierarchisiertem Grundriss.

[...]

![Rhein-Panorama, neu entworfen / entw., gez., grav., verfertigt und hrsg. von A. W. Arntzen. Erschienen: Crefeld [ca. 1871], gemeinfrei](https://www.visual-history.de/wp-content/uploads/2016/05/RheinpanoramaStabiBln1871A-150x150.jpg)