Jan Huygen van Linschoten (1563-1611) hatte in seiner Zeit als Sekretär des João Vicente da Fonseca (um 1530-c.1530 -1587), des Erzbischofs von Goa, auch Zugang zu Kartenmaterial und Informationen über die portugiesischen Handelswege in Asien. Nach seiner Rückkehr nach Europa verkaufte er die Informationen dem Amsterdamer verleger Cornelis Claesz, der sie 1596 unter dem Titel Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huyghen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indien … 1579-1592[1] veröffentlichte. Das Werk, das einen wesentlichen Beitrag zur kolonialen Expansion der Niederlande in Asien bildete,, war reich illustriert.

Eine der Karten, die für Jan Huygen van Linschotens Itinerario angefertigt wurde, war ein Blatt, das Südostasien, einen Teil Chinas, Japan und Korea zeigt – und bald auch separat verkauft wurde.

Diese Exacta et accurata delineatio[2] zeigt – wie der Titel sagt – die Küsten Chinas und Südostasiens, Teile des Malaischen Archipels sowie Japan Korea.

Die geostete Karte zeigt von China die Provinzen

- “Nanqvii” (Nanjing 南京)

- “Cheqviam” (Zhejiang 浙江)

- “Foqviem” (Fujian 福建)

- “Cantam” (Guangdong 廣東)

- “Qvancii” (Guangxi 廣西)

- “Qvichev” (Guizhou 貴州)

- “Ivnna” (Yunnan 雲南)

- “Svchvan” (Sichuan 四川)

- “Honao” (Henan 河南)

Die Küstenlinien im Süden sind detailliert ausgestaltet, je weiter nördlich man kommt, umso unklarer wird das Bild. Im Landesinneren sind nur wenige Punkte namentlich bezeichnet (meist mit portugiesischen Namen) und nur bei ganz wenigen finden sich zusätzliche Anmerkungen, wie z.B. bei der Stadt Guangzhou 廣州, wo es heißt: “Cantaõ. Jesuitar[um] Ecclesiæ” oder bei der Stadt Nanjing, wo Varianten angegeben werden: “Nanquin ali: Nanchin”.

Im Bereich der Provinz “Qvichv” sind ein Elefant und ein Kamel eingefügt, in “Ivnna” ein Rhinozeros und in “Qvancii” eine Giraffe.

Bemerkenswert erscheint, dass Macao [Aomen 澳門] auf der ‘falschen’ Seite der Mündung des Zhujiang 珠江 (der in der Karte als “Rio de Cantaon” bezeichet wird) eingezeichnet ist – und das auf einer Karte, die auf portugiesischen Quellen beruht.

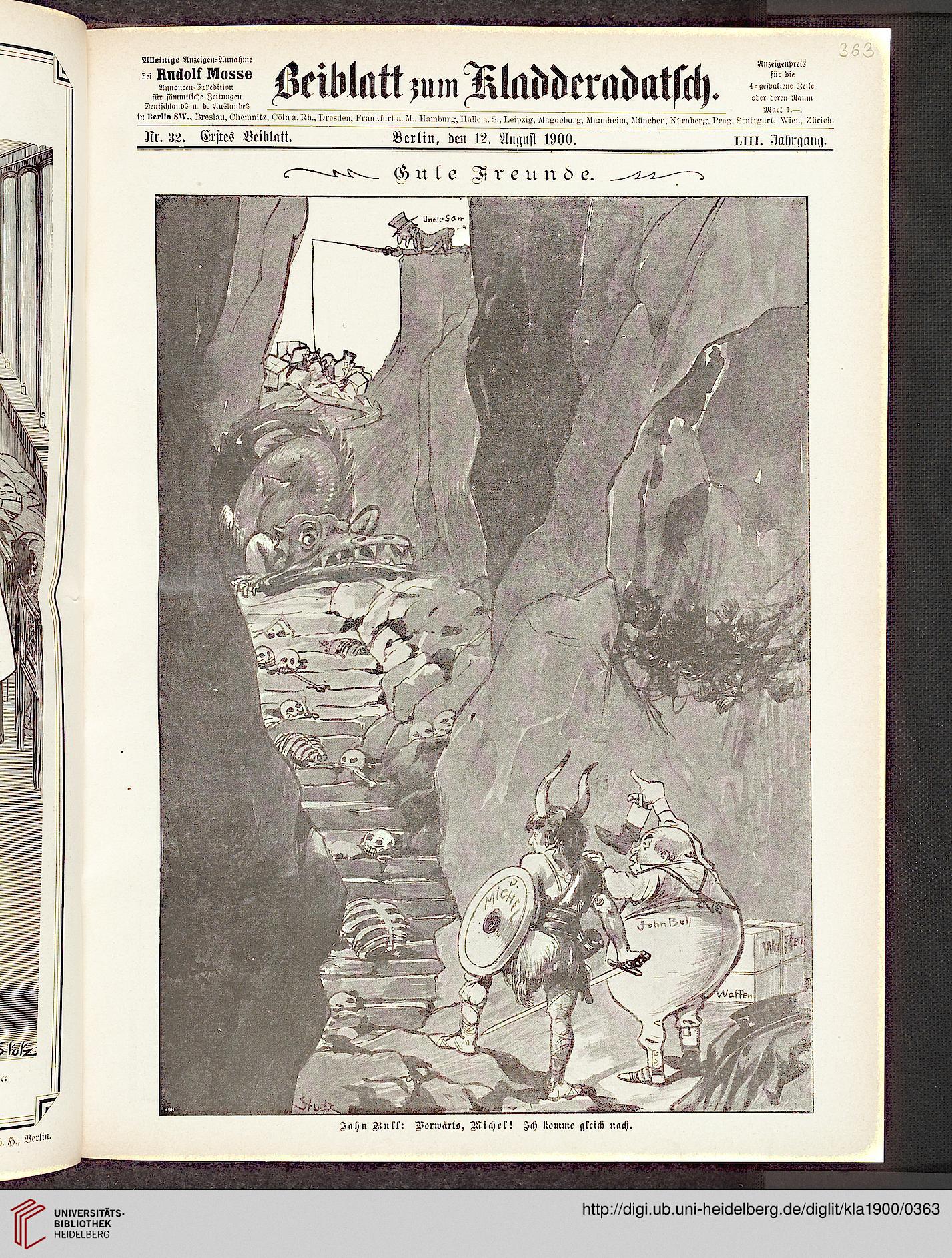

Der Novus Atlas Sinensis des Martino Martini SJ (1614-1661) brachte um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts erstmals ein genaueres (Karten-)Bild von China nach Europa. Das Werk, das als Meilenstein gilt, zeigt das China der späten Ming-/frühen Qing-Zeit. Die Karten in diesem Atlas prägten die Vorstellungen der Europäer von dem Reich am anderen Ende der eurasischen Landmasse.[3]

![Blaeu/Martini/Goius Novvs Atlas, Das ist, Weltbeschreibung: [Amsterdam], [1655] Blaeu/Martini/Goius Novvs Atlas, Das ist, Weltbeschreibung: [Amsterdam], [1655]](http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/image/blaeu1655bd6/1/000_Karte_01.jpg)

Blaeu, Willem Janszoon; Blaeu, Joan ; Blaeu, Joan [Hrsg.]; Martini, Martino [Hrsg.]; Golius, Jacobus [Hrsg.]: Novvs Atlas, Das ist, Weltbeschreibung: Mit schönen newen außführlichen Land-Taffeln in Kupffer gestochen, vnd an den Tag gegeben: Novus Atlas Sinensis Das ist ausfuhrliche Beschreibung des grossen Reichs Sina [Amsterdam], [1655]

Quelle: UB Heidelberg

Diese Übersichtskarte[4], die den Beginn der ‘modernen’ China-Karten bildet, steht zugleich am Ende einer langen Reihe von Chinakarten, die mit dem heute geläufigen Bild von China wenig gemein haben: ungewohnte Projektionen, Verzerrungen, ‘merkwürdige’ Namen etc.

China im Kartenbild vor 1655 betrachtet kartographische Darstellungen von China und notiert Beobachtungen zum aus diesen Darstellungen ablesbaren Chinabild. Dabei geht es ausdrücklich nicht um kartographiegeschichtliche Fragen oder technische Fragen zur Erstellung und Herstellung der Karten, sondern um das in den Karten abgebildete Wissen um China: um Namen für das Land, für Teile des Landes (Provinzen, Städte, Flüsse, Seen, Gebirgszüge etc.) und um die Grenzen. Berücksichtigt werden dabei sowohl Karten, die quasi als Illustration anderen Werken beigegeben sind, als auch Einzelkarten.

―

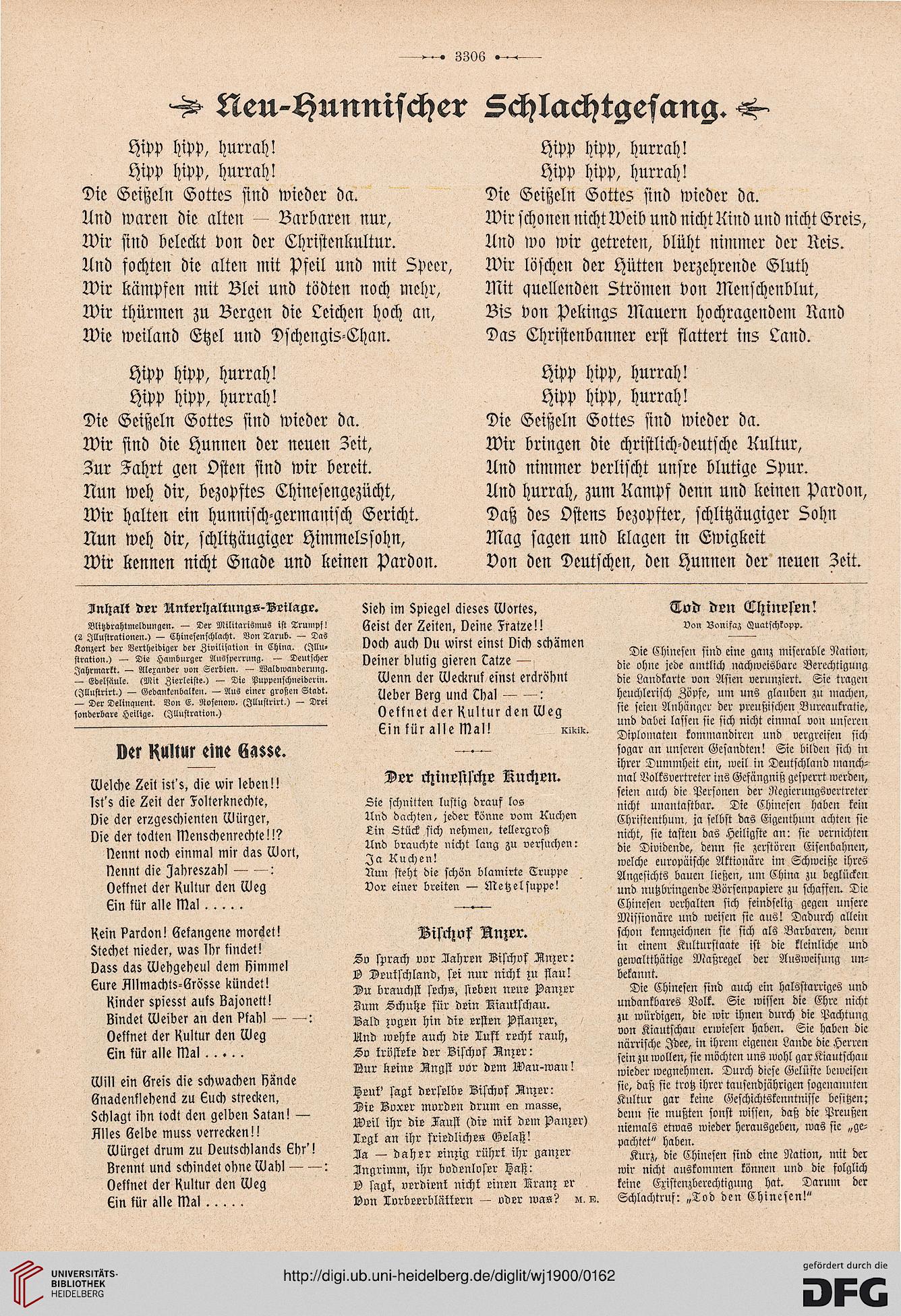

- Linschoten, Jan Huygen van: Itinerario: Voyage ofte Schipvaert, van Ian Hughen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, inhoudende een corte beschryvinge der selver Landen ende Zeecusten… Beschryvinghe van de gansche Custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegen over de Cabo de S. Augustiin in Brasilien, de eyghenschappen des gheheelen Oceanische Zees; midtsgaders harer Eylanden, als daer zijn S. Thome S. Helena, ‘t Eyland Ascencion… Reys gheschrift vande Navigatien der Portugaloysers in Orienten… uyt die Portugaloyseche ende Spaensche in onse ghemeene Nederlandtsche tale ghetranslateert ende overgheset, door Ian Huyghen van Linschoten. (Amstelredam : Cornelis Claesz, 1596) – Digitalisate (auch zu diversen Übersetzungen) → Bibliotheca Sinica 2.0.

- Exacta et accurata delineatio cum orarum maritimarum tum etiam locotum terrestrium quae in regionibus China, Cauchinchina, Camboja sive Champa, Syao, Malacca, Arracan et Pegu, una cum omnium vicinarum insularum descriptione, ut sunt Sumatra, Java utraque, Timora, Moluccae, Philippinae, Luconia et de Lequeos, nec non insulae Japan et Corea… / Henricus F. ab Langren, sculpsit a° 1595 ; Arnoldus F. a Langren, delineavit ([La Haye]: apud A. Elsevirum 1599). Digitalisate (u.a.): gallica, SLUB Dresden/Deutsche Fotothek, UCM Biblioteca Complutense.

- Der Text, der diese Karten ergänzt, wird – abgesehen von den ewig gleichen Verweisen auf die ‘erste’ Erwähnung von X, Y und Z – von der Forschung bislang eher stiefmütterlich behandelt.

- Das verlinkte Digitalisat der UB Heidelberg gehört zu den eher schlichter ausgestatteten – manche (wie etwa das Exemplar der Universitätsbibliothek Wien wirken als wären die Grenzen mit Textmarkern in Neongelb, Neongrün/blau und Neonpink) gezogen.

![Bibliotheca Sinica 2.0 [Screenshot]](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1104/files/2014/04/BS_head.jpg)