Von Anton Tantner (Wien)

Die Frühe Neuzeit ist nicht nur die Hochzeit der Kunst- und Wunderkammern mit ihrer heute einer chinesischen Enzyklopädie à la Borges gleichenden Mischung von Artificialia und Naturalia, sie ist auch die Hochzeit einer Kulturtechnik, die so selbstverständlich ist, dass sie von der Forschung nur zu oft unbeachtet blieb: Der Kulturtechnik der Nummerierung, die Objekten oder Subjekten Zahlen zuordnet, mit dem Zweck, diese identifizierbar zu machen.

Mit dieser Kulturtechnik wurden unter anderem Häuser, Pferdefuhrwerke, Briefboten, Wiener Polizeisoldaten, Spitalsbetten und Töne bedacht, und auch die Kunstgegenstände der frühneuzeitlichen Sammlungen blieben davon nicht unbehelligt. So wurden insbesondere auf Gemälden – oft nachträglich und ohne dass dies durch die KünstlerInnen vorgesehen war – Zahlen angebracht, was aus zumindest zweierlei Gründen geschah: Zum einen wurden auf dem Bild dargestellte Personen bzw. Objekte nummeriert, um diese in einer im Bild oder an dessen Rahmen befestigten Legende identifizieren zu können, zum anderen wurde das Gemälde selbst mit einer Inventarnummer versehen.

Ziel dieser Miszelle ist es, einige Beispiele für solche Nummerierungen anzuführen, womit die Absicht verbunden ist, insbesondere die mit kunsthistorischer Expertise ausgestatteten LeserInnen der Frühneuzeit-Info zu eigenen Arbeiten zu diesem Thema anzuregen beziehungsweise um die Mitteilung weiterer, ähnlich gelagerter Beispiele an den Autor dieser Zeilen zu bitten.1

Nummern zur Identifizierung von Bildelementen

Von Michael Giesecke stammt die Bemerkung, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts die

ikonischen Beschreibungen (…) ebensowenig den uns heute geläufigen Standards wie die Texte [entsprechen]. Vor allem die Beziehungen zwischen diesen beiden Kodierungsformen bleiben noch ganz ungenau. Es brauchte Jahrzehnte, bis sich eine so einfache Technik wie das Bezeichnen der Abbildungen mit Buchstaben, Zahlen oder Worten herausbildete, die dann erst ein elegantes Zusammenspiel von Beschreibungstext und Bildvorlage ermöglichte.2

Als Beispiel für den Einsatz von Zahlen zu diesem Zweck kann der berühmte anatomische Atlas von Vesalius aus dem Jahr 1543 genannt werden, der exzessiv Nummern einsetzt, um etwa die Wirbel oder die Rippen der abgebildeten Skelettteile zu identifizieren und das Auffinden der jeweiligen Beschreibung im gedruckten Text zu ermöglichen (Abb. 1).

1 Vesalius, Andreas, De humani corporis fabrica libri septem, Basel 1543, S. 57 (Detail).

Es scheint, dass diese Entdeckung der Zahl zur Herstellung von Bild-Text-Beziehungen geradezu eine Zahlen-Begeisterung, einen numerologischen Überschwang mit sich brachte, der dazu führte, dass in der Frühen Neuzeit nicht nur in Abbildungen in Büchern, sondern auch auf eigenständigen bildlichen Darstellungen Nummern angebracht wurden.

So ist etwa der Teppich von Bayeux auf eine Leinwand aufgezogen, an deren oberen Rand Nummern für die einzelnen gezeigten Szenen angebracht sind; dass diese nicht aus der Entstehungszeit des Teppichs im 11. Jahrhundert stammen, ist evident, doch ist es keineswegs einfach, herauszufinden, wann sie angebracht wurden. Der als wohl etwas apokrypher Beleg zu betrachtende Calvados-Reiseführer von Gallimard gibt das 18. Jahrhundert als Anbringungszeit für die Nummern an, während die Forschungsliteratur zuweilen das Jahr 1842 nennt.3

Während im Falle des Teppichs von Bayeux die Nummern nicht direkt am Kunstwerk selbst aufgetragen wurden, gibt es weit aufdringlichere Fälle für die Anbringung von Nummern an Kunstwerken. Etwa einige der im Haarlemer Frans Hals-Museum gezeigten Milizbilder, die Frans Hals in den 1620er und 1630er Jahren anfertigte und auf denen nachträglich, um 1740 Zusatztafeln mit den Namen der abgebildeten Personen angebracht wurden und in das Bild selbst hinein dann die Nummern auf die Personen gemalt wurden (Abb. 2).4

2 Frans Hals, Festmahl der Offiziere der St. Georgs- Schützengilde, 1627 (Detail).

Ähnliches geschah mit der berühmten Anatomie des Dr. Tulp von Rembrandt (Den Haag, Mauritshuis) aus dem Jahr 1632. In dieses Bild wurde vermutlich um 1700 oder 1732 eine Nummerierung der darauf abgebildeten Personen samt einer Liste deren Namen, die eine der abgebildeten Personen hält, eingefügt; bei einer jüngst vorgenommenen Restaurierung wurden diese Nummerierung und die Namensliste wieder entfernt, unter der Namensliste kam eine anatomische Zeichnung zum Vorschein.5

Inventarnummern

Ein weiteres Beispiel für das nachträgliche Anbringen von Nummern ist die Beschriftung von Bildern und anderen Objekten mit Inventarnummern, deren Aufgabe es ist, die Verbindung zwischen dem Objekt und seiner in einem Inventar eingetragenen Verzeichnung sicherzustellen. Die bereits im Mittelalter feststellbare Praxis der Inventarisierung war anfangs eine rein rechtliche Angelegenheit und wurde entweder zu Lebzeiten eines Sammlers/einer Sammlerin vorgenommen oder aber nach deren Tod zur Regelung der Erbschaftsangelegenheiten, was auch erklärt, warum derlei Inventare zunächst von Juristen erstellt wurden. Als Inventare gelten Verzeichnisse von Objekten zum Zwecke der Festlegung der Einzelgegenstände innerhalb einer Gesamtheit von Objekten; ihr Zweck besteht auch darin, die einzelnen Objekte wieder aufzufinden und zu identifizieren.6

Thomas Ketelsen, einer der wenigen KunsthistorikerInnen, die sich mit der Geschichte der frühneuzeitlichen Kunstinventare intensiver beschäftigt haben, unterscheidet vier Einzelpraktiken, die bei deren Erstellung zum Einsatz kommen:

- das Entwerfen eines räumlichen Schemas, das heißt die Beschreibung der Räumlichkeiten, in denen sich die verzeichneten Objekte befinden, worunter auch die Beschreibung der Schränke fällt, in denen sie aufbewahrt werden.

- „das Erstellen eines Relationsgefüges“, das die räumlichen Beziehungen zwischen den verzeichneten Objekten angibt, das heißt die Angabe, wo sich ein Objekt im Verhältnis zum davor oder danach beschriebenen befindet, ob links oder rechts daneben, darüber oder darunter.

- „das Identifizieren und Beschreiben der einzelnen Dinge“ und schließlich

- „die fortlaufende Numerierung der einzelnen Inventareinträge“, womit am Schluss des Inventars die Anzahl der verzeichneten Objekte angeben werden kann.7

Die Geschichte des Einsatzes der Objektnummerierung im Zuge der Inventarisierung von Kunstgegenständen bleibt noch näher zu erforschen, doch gibt es Indizien, die dafür sprechen, dass diese Praxis sich insbesondere im 17. Jahrhundert verbreitete, wenn sie auch nicht immer selbstverständlich war: So führt ein wahrscheinlich 1630 erstelltes Inventar der Münchner Kammergalerie Maximilians I. von Bayern die Gemälde nummeriert an, wobei ein Stück von Dürer – Die Himmelfahrt oder Crönung unserer lieben Frauen – von der Nummerierung ausgelassen wurde; die Rechtfertigung dafür lautete folgendermaßen: „Weyl dises Stuck an sich selbs seiner fürtrefflichkeit halber, leicht zu erkenen, hat man solches zu numeriern für unnöttig gehalten.“ Beim folgenden Eintrag – wieder ein Gemälde Dürers, Die Geburt Christi – wurde demgegenüber vermerkt: „ist zu ruckh gezaichnet mit N°.1.“8

Diese Nummer war demnach – so wie heute üblich – auf der Rückseite des Gemäldes angebracht, doch war man bei der Inventur nicht immer so dezent: Es gibt viele Beispiele dafür, dass in der Frühen Neuzeit Inventarnummern auf der Vorderseite der Gemälde angebracht wurden, wie etwa die hier abgebildeten Ausschnitte aus Gemälden des Prado belegen (Abb. 3 und 4).

3 Hieronymus Bosch, Der Garten der Lüste, ca. 1500 (Detail).

4 Francisco De Goya, Die Erschießung der Aufständischen, 1814 (Detail).

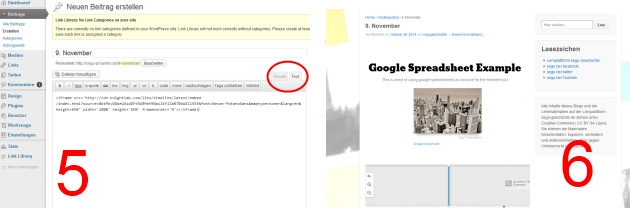

Eine Sonderstellung nimmt das in den Jahren 1720 bis 1733 durch den Maler Ferdinand Storffer in drei Bänden angefertigte Inventar der kaiserlichen Gemäldesammlungen ein; schon sein Titel – Neu eingerichtes Inventarium der Kayl. Bilder Gallerie in der Stallburg welches nach denen Numeris und Maßstab ordiniret und von Ferdinand à Storffer gemahlen worden – verweist auf die Praxis der Nummerierung. Storffer verzeichnete darin Bilder nicht nur schriftlich, sondern malte die Gemälde auch in der Form ab, wie sie damals in der Stallburg zu Wien an den Wänden aufgehängt waren; nach der Wiedergabe einer solchen Galeriewand folgte die Liste mit den Bildern samt Inventarnummern. Das Inventar gab nicht weniger als 823 Gemälde wieder, die Nummer eins bekam Karl Jacob Unterhubers Janos und Sara Rovin, ein wie es heißt „Uraltes Paar“.9 Die Reihenfolge der Nummerierung folgte nach einem bestimmten Schema: Bei jedem Wandabschnitt startete die Nummerierung mit dem Gemälde links unten, worauf nach rechts durchnummeriert und dann die Zahlenreihe bei der darüber angebrachten Reihe von Gemälden fortgesetzt wurde, bis die Zahlenkette in der obersten Reihe beim Bild ganz rechts angelangt war. Zumindest im gemalten Abbild wurde die Inventarnummer auch am Rahmen des Gemäldes bzw. im Bild selbst angebracht (Abb. 5), allerdings nur im ersten Band des Inventars; in Band zwei und drei verzichtete Storffer im Bildteil darauf.10

5 Ferdinand Storffer, Neu eingerichtetes Inventarium der Kayl. Bilder Gallerie in der Stallburg, Bd. 1, 1720 (Detail).

Die Überreichung des Storfferschen Inventars an Kaiser Karl VI. wurde zum Gegenstand eines großformatigen, aus dem Jahr 1728 stammenden Gemäldes von Francesco Solimena, das sich heute noch im Kunsthistorischen Museum in Wien befindet und den Titel Gundacker Graf Althann überreicht Kaiser Karl VI. das Inventar der kaiserlichen Gemäldegalerie trägt (KHM Inv.-Nr. GG_1601); im rechten unteren Bildteil ist eine Inventarnummer aus der Zeit der Inventarisierung unter Joseph Rosa 1772/1773 zu sehen.11

Der berühmte, von Christian von Mechel anlässlich der Neuaufstellung der kaiserlichen Bildersammlung im Belvedere angefertigte und 1783 gedruckte Katalog verzeichnete die Bilder ebenfalls nach Nummern: Die Nummerierung begann in jedem der – wiederum mit römischen Zahlenzeichen nummerierten – Zimmer von eins an, die Zahl befand sich auch auf einem vergoldeten Schild, das am oberen Teil des Rahmens des Gemäldes angebracht war.12

Bemerkenswert ist, dass die Vergabe von Nummern für Gemälde bereits im 17. Jahrhundert zum Thema eines Gemäldes wurde: Cornelis Gijsbrechts Trompe-l’oeil Rückseite eines Gemäldes (Rugzijde van een schilderij) von circa 1670 (Kunstmuseum Kopenhagen) zeigt die Hinterseite des Gemäldes samt einer daran angebrachten Nummer, die damit selbst zum Kunstgegenstand wird (Abb. 6).

6 Cornelis Gijsbrechts: Rückseite eines Gemäldes, ca. 1670 (Detail).

Den hier besprochenen Beispielen ließen sich noch etliche andere hinzufügen; sie sind Material für eine noch zu verfassende Geschichte der Kulturtechnik der Nummerierung,13 die unter anderem danach fragt, wann der Sprung der Nummer vom schriftlichen Medium der nummerierten Liste hin auf das Objekt selbst erfolgte. Dank der relativ dichten Überlieferungslage frühneuzeitlicher Inventare von Kunstsammlungen scheinen diese für die Behandlung solcher Fragestellungen ein privilegiertes Untersuchungsgebiet zu sein.

Printversion: Frühneuzeit-Info 25, 2014, S. 232–235.

- E-Mail: anton.tantner@univie.ac.at

- Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 4. Aufl., 2006, S. 628–630.

- Calvados. Hg. von Pierre-Gilles Bellin, Paris: Éd. Nouveaux loisirs – Gallimard 1995, S. 237; David M. Wilson: Der Teppich von Bayeux, Frankfurt am Main/Berlin (BRD): Propyläen 1985, S. 13.

- Antoon Erftemeijer: Frans Hals au Musée Frans Hals, Amsterdam/Gand: Ludion 2004, S. 15.

- Claus Volkenandt: Rembrandt. Anatomie eines Bildes, München: Fink 2004, S. 61f.; vgl. auch William S. Heckscher: Rembrandt’s Anatomy of Dr. Nicolaas Tulp, New York: New York University Press 1958, S. 14, 18, 133, Anm. 48, 188–191.

- Zur Geschichte der Inventare: Heinrich Klapsia: Von Kunstkammer-Inventaren. Versuch einer quellenkritischen Grundlegung, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 49 (1935), S. 444– 455; Thomas Ketelsen: Küstlerviten, Inventare, Kataloge. Drei Studien zur Geschichte der kunsthistorischen Praxis, Ammersbek: Verlag an der Lotbek – Peter Jensen 1990, S. 101–151, 225f., 272–289; Carola Fey: Inventare, in: Werner Paravicini (Hg.): Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. 3. Hof und Schrift (=Residenzforschung 15.III), Ostfildern: Thorbecke 2007, S. 473–483.

- Ketelsen: Künstlerviten (wie Anm. 6), S. 108.

- Zitate bei Ketelsen: Künstlerviten (wie Anm. 6), S. 138.

- Vgl. Abb. 10 in der Einleitung zu diesem Heft [Printausgabe der Frühneuzeit-Info 2014], S. 12.

- Gudrun Swoboda: Die verdoppelte Galerie. Die Kunstsammlungen Kaiser Karls VI. in der Wiener Stallburg und ihr Inventar, in: Sabine Haag/Gudrun Swoboda (Hg.): Die Galerie Kaiser Karls VI. in Wien. Solimenas Widmungsbild und Storffers Inventar (1720–1733), Wien: Kunsthistorisches Museum 2010, S. 11–31, hier S. 18, 28, Anm. 1.

- Zu dieser Inventarisierung: Nora Fischer: Kunst nach Ordnung, Auswahl und System. Transformationen der kaiserlichen Gemäldegalerie in Wien im späten 18. Jahrhundert, in: Gudrun Swoboda (Hg.): Die kaiserliche Gemäldegalerie und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums. 2 Bände, Wien: Böhlau 2014, Bd. 1, S. 22–89, hier S. 31–38. Vielen Dank auch an Elisabeth Wolfik.

- Christian von Mechel: Verzeichniß der Gemälde der Kaiserlich Königlichen Bilder Gallerie in Wien, Wien: o. V. 1783, S. XIXf.

- Als erste Studien dazu von mir: Anton Tantner: Die Hausnummer. Eine Geschichte von Ordnung und Unordnung, Marburg: Jonas Verlag 2007; Ders.: Nummern für Räume: Zwischen Verbrechensbekämpfung, Aneignung und Klassenkampf – Eine Dokumentation, in: Medienimpulse. Beiträge zur Medienpädagogik 4 (2012), http://www.medienimpulse.at/articles/view/480 (13.6.2014, Drucklegung 2014); Ders.: Nummern für Subjekte – Präliminarien zur Geschichte einer ambivalenten Kulturtechnik, erscheint in: Stefan Zahlmann (Hg.): Medienkulturen der Neuzeit. Identität – Umwelt – Gewalt, Berlin: Panama geplant 2015.

Quelle: http://fnzinfo.hypotheses.org/93