Meisner ist der Urvater der Aktenkunde. In der Mitte der Forschungslandschaft steht sein Werk wie ein Monolith: staunenswert, perfekt,unumgänglich, aber auch unnahbar und isoliert. Der Meister selbst ist daran gescheitert, sein ursprüngliches Werk zu erweitern.

Heinrich Otto Meisner (1890-1976) wurde im Studium stark von Michael Tangl geprägt. Er trat 1913 in den preußischen Archivdienst ein und leitete in den 1920er-Jahren das dem Geheimen Staatsarchiv angegliederte Hausarchiv des Hauses Brandenburg in Berlin-Charlottenburg. Gleichzeitig lehrte er in der Ausbildung der preußischen Archivreferendare. Als einer von wenigen Archivaren konnte er nach dem Zweiten Weltkrieg im Archivwesen der DDR reüssieren und nahm als Professor für Archivwissenschaft an der Humboldt-Universität eine zentrale Stellung in der Ausbildung der ersten ostdeutschen Archivarsgenerationen ein. “Scharfe Begriffsbildungen und die ausgeprägte Fähigkeit zu Systematisierungen bildeten wichtige Elemente seiner Lehrveranstaltungen” (Brachmann 1999: 614).

Auf Meisner (1935) folgten zwei selbständige Neubearbeitungen, die die ursprüngliche Lehre in größere Zusammenhänge einzubetten versuchten und nebeneinander benutzt werden müssen (Henning 1999: 113). Die Methodik ist am stringentesten in Meisner (1935) durchgeführt, am verständlichsten erläutert aber in Meisner (1969).

Aktenkunde (1935)

Meisners erste Aktenkunde richtete sich als Handbuch ausdrücklich an Archivbenutzer, verstand ihren Inhalt also als Hilfswissenschaft der historischen Forschung. Entstanden war sie gleichwohl aus der Archivpraxis und der Referandarsausbildung. Den Stoff bezog Meisner vor allem aus seiner Zeit am Hausarchiv. Die Darstellung konzentriert sich auf des 17./18. Jh. und schenkt der Fürstenkorrespondenz besondere Aufmerksamkeit. Und so breit die Materialbasis auch war: Sie blieb preußisch. Meisner (1935: 3) machte daraus eine Tugend:

“Das Paradigma ist Brandenburg-Preußen. Seine Kanzleipraxis eignet sich besonders für Demonstrationszwecke, weil die straffe Disziplin des Beamtentums sich auch im Kanzleiwesen nicht verleugnet und hier eine bemerkenswerte Einheitlichkeit […] erzielt hat.”

Ob die Preußen wirklich so einsam an der Spitze standen, sei dahingestellt. Preußen ist aber bis heute das Paradigma der Aktenkunde, mit dem sich auch beschäftigen muss, wer mit Überlieferung aus anderen Geschichtslandschaften arbeitet.

In seinem Alterswerk definierte Meisner (1969: 125) als den Zweck der aktenkundlichen Tätigkeit, “das einzelne Schriftstück nach Form und Zweck zu ‘bestimmen’”. Diese Tätigkeit hat er 1935 (3) nach drei Gesichtspunkten differenziert und damit die bis heute gültige Methodologie des Fachs begründet:

“Der eigentliche Gegenstand der Untersuchung, das einzelne Aktenschriftstück, wird sodann unter drei Gesichtspunkten betrachtet: systematisch in seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Aktenstilform, analytisch nach seinen ‘inneren’ und ‘äußeren’ Merkmalen und schließlich genetisch in seinem Werdegang und seinen Lebensschicksalen nach den drei Zonen Kanzlei, Registratur und Archiv.”

In der Analytik konnte der Meisner sein Instrumentarium aus der Urkundenlehre beziehen und im Speziellen an Hass (1909) anschließen.

Die Genetik erweiterte er über den von Küch (1904) abgemessenen Bereich der Entstehungsstufen und Überlieferungsformen in der Kanzlei auf die Formierung der Einzelstücke zu Akten und sogar deren Archivierung. Kurioserweise wird Meisner gern vorgehalten, er habe ausgerechnet diese Aspekte vernachlässigt.

Seine Neuschöpfung war die Systematik: die Typisierung von Aktenschriftstücken nach wiederkehrenden inneren und äußeren Merkmalen anhand von drei Kriterien:

- Rang, d. h. Verhältnis der Korrespondenten (Über-, Unter- oder Gleichordnung),

- grammatischer Stil der Selbstbezeichnung des Verfassers (Ich, Wir oder unpersönlich),

- zeremonielle Ausgestaltung der Formeln.

Damit brachte er eine nachvollziehbare Ordnung in das Dickicht der historischen Stilformen, die allerdings bedenklich eng an den Verhältnissen des Untersuchungszeitraums klebte.

Meisners Methode war empirisch und historisch-philologisch. Neben dem Aktenmaterial zog er Kanzleihandbücher des 18. Jhs. als Quelle heran. Meisner selbst sah in der systematischen Bestimmung eine Methode zur Einordnung eines Schriftguts, kein a priori vorgegebenes Dogma. Gerade diesen Eindruck kann sein Stil aber leicht vermitteln. Er bemühte sich um äußerste Präzision in einer an die juristische Fachsprache angelehnten Diktion und sparte nicht mit unerklärten Begriffen aus den Quellen. Sätze wie “Die diplomatischen Requisitorialien erfolgen (Stilmerkmal B) in Tertia persona (Le sousigné a l’honneur…).” sind typischer Meisner (1935: 54) und haben die Rezeption seiner Gedanken nicht gefördert.

Das bemängelte schon der erste Rezensent, Ludwig Bittner (1935), der Direktor des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Die epochale Bedeutung des Werks war Bittner klar, es zeichnete sich aber auch schon das grundlegende Missverständnis in der Meisner-Rezeption durch die Archivare ab, die seine Methoden unmittelbar auf Aktenbestände in ihrer archivierten Form anwenden wollten und nicht auf das Einzelstück ab seiner Entstehung in der Kanzlei. Bezogen auf die Logik von Meisners Methodologie heißt das aber, das Pferd von hinten aufzuzäumen.

Urkunden- und Aktenlehre (1952)

Nach der “Aktenkunde” war es Meisners Hauptanliegen, die neue Hilfswissenschaft mit der etablierten Urkundenlehre zu verschmelzen. Dazu musste er die Urkunden als besonderen Stoff in der Masse der frühneuzeitlichen Schriftgutproduktion verorten. Meisner (1952: 18 f.) löste dieses Problem, indem er auf den rechtserheblichen und inhaltlich autonomen Charakter von Urkunden pochte:

“Akten sind also oft nur Mittel zum Zweck und von vorübergehender Bedeutung. Während die Urkunde den Abschluß einer Entwicklung darstellt, wird durch Akten diese selbst dynamisch mit allem Für und Wider illustriert. Akten sind als solche nichts Selbständiges, sondern ergänzungsbedürftig […]. Urkunden kann man isolieren, ohne sie dadurch aus einem Zusammenhang zu reißen […].”

Das Problem des fließenden Übergangs der Formen von Urkunden und Akten wurde damit umschifft. Der Rückgriff auf den Rechtscharakter löste freilich einige Folgeprobleme aus, die Meisner noch zu einer Spezialstudie trieben (Meisner 1953). Vor allem zwang er Meisner dazu, die Amtsbücher, die Einträge mit und ohne rechtserheblichen Charakter enthalten konnten, nicht mehr als eigenständige Archivaliengattung zu behandeln, sondern dem Einzelfall nach als besondere Ausprägung entweder von Akten oder von Urkunden.

Die Neubearbeitung musste auf die Anmerkungen von 1935 verzichten, ist didaktisch aber besser aufgebaut und erläutert die Methodik, statt nur ihre Anwendung zu demonstrieren. Den Nutzen der Aktenkunde als formaler Analyse des Aktenstils erklärte Meisner (1952; 24 f.) nun so:

“Indem die Verfasser amtlicher Schriftstücke je nach dem Empfänger an gewisse Ausdrucksformen und Ausdrücke gebunden sind […], verraten sie eine bestimmte Stellung oder den Anspruch auf eine solche, wodurch auf die Verwaltungsphysiognomie Licht fällt.”

So verschaffe die Aktenkunde “Einblicke in das herrschende Regierungssystem und mache “den Anteil einzelner Persönlichkeiten an der ‘Akte’ und damit an der administrativen, juristischen oder diplomatischen ‘Aktion’” ersichtlich (ebd.).

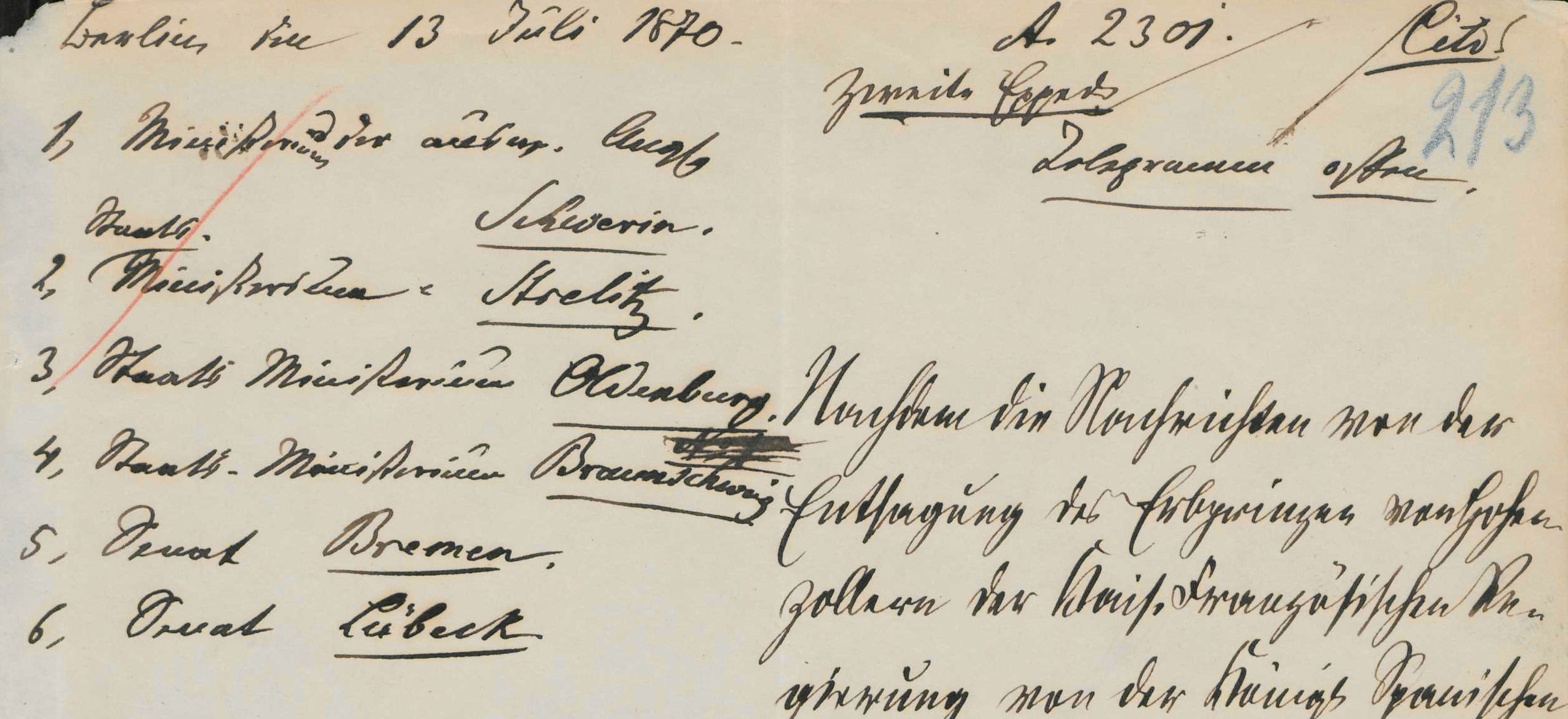

Trotz des umfassenderen Anspruchs bleibt die Darstellung Preußen verhaftet. Die Handvoll kleinformatiger Abbildungen trägt nicht viel zur Veranschaulichung bei. Wirklich unglücklich ist die Ausgliederung von Scholien in ein eklektizistisches Begriffslexikon im Anhang, das dauernd mit dem eigentlichen Text verglichen werden muss.

Auf die Leitrezension dieser Ausgabe durch Dülfer (1951) wird noch einzugehen sein.

Schmids Adaption

Als praktisches Lehrbuch setzte diese Ausgabe immer noch zu viel voraus. Für die Archivarsausbildung in der DDR wurde der Stoff deshalb unter der Aufsicht Meisners von Gerhard Schmid in ein Lehrbuch (1959) umgegossen, das didaktisch sehr geglückt ist und eine große Zahl hervorragend erläuterter Beispiele enthält. Der Text wurde hektografisch vervielfältigt und ist leider nur als “graue” Literatur greifbar (Berwinkel 2013).

Schmid (1959) war mehr als eine mechanische Adaption, sondern überschritt die Grenzen der Vorlage deutlich hinsichtlich des räumlichen und zeitlichen Bezugs sowie, damit verbunden, der Typen des Aktenschriftguts. Auch vereinfachte Schmid Meisners Methodologie, indem er den analytischen Zugang, der im Wesentlichen der genetischen und systematischen Bestimmung des Schriftstücks zuarbeitet, auf diese aufteilte. In der Traditionslinie des Meisnerschen Werks kann man dieses Lehrbuch deshalb durchaus als eigenständigen Beitrag werten.

Archivalienkunde (1969)

Meisners Alterswerk leidet am missglückten Versuch einer radikalen Ausdehnung des Thema. Der Aktenkunde – bezeichnet als “Besonderer Teil” (1969: 123 ff.) – stellte er einen “Allgemeinen Teil” voran, der die Archivaliengattungen, die Registraturkunde und andere von der Archivwissenschaft besetzte Themen behandelt. Beide Teile stehen nach Art einer Buchbindersynthese unverbunden nebeneinander.

Der aktenkundliche Teil verharrt auf dem Stand von Meisner (1952). Weder übernahm Meisner die Verbesserungen seines Schülers Schmid (1959), noch setzte er sich vertieft mit den alternativen Ansätzen auseinander, die zwischenzeitlich in Marburg entwickelt wurden: Dülfers Zwecke und Papritz’ Motive zog Meisner (1969: 125-128) zu einem zusätzlichen, inhaltlich bestimmten, “finalen” Kriterium der systematischen Aktenkunde zusammen, ohne darin einen Widerspruch in seinem an Formalien orientieren Lehrgebäude zu sehen.

Insgesamt ist das Alterswerk durch ein Höchstmaß an Materialfülle gekennzeichnet, aber auch durch einen erheblichen Verlust an Stringenz und durch Meisners Verharren im rigiden Gehäuse des juristischen Urkundenbegriffs und des “alten“ Aktenstils. Schmid (1970) fiel es zu, dies in der quasi amtlichen Rezension der Staatlichen Archivverwaltung der DDR festzustellen.

Wer sich gerüstet mit Meisner an frühneuzeitliche Archivbestände preußischer Provenienz macht, wird kein Manko entdecken. Die Makellosigkeit des Systembaus innerhalb des selbst gewählten Paradigmas macht Meisner so attraktiv: Man kommt damit rasch zu klaren Schlüssen. Außerhalb dieses Rahmens verliert des System bald an Kraft. Es bleibt aber Meisners Verdienst, die Methodologie der Aktenkunde erstmals definiert und dadurch nachhaltig geprägt zu haben.

Literatur

Außer den mit * gekennzeichneten werden alle Titel auch in der Basisbibliografie zur Aktenkunde nachgewiesen.

Besprochene Werke

Meisner, Heinrich Otto 1935. Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens. Berlin.

Meisner, Heinrich Otto 1952. Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. 2. Aufl. Leipzig [erstmals 1950].

Meisner, Heinrich Otto 1953. Das Begriffspaar Urkunden und Akten. In: Forschungen aus mittedeutschen Archiven. Festschrift für Helmut Kretzschmar. Schriftenreihe Der Staatlichen Archivverwaltung 3. Berlin. S. 34–47.

Meisner, Heinrich Otto 1969. Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918. Leipzig [auch Lizenzausg. Göttingen].

Schmid, Gerhard 1959. Aktenkunde des Staates. Potsdam (masch.).

Weitere Literatur

*Berwinkel, Holger 2013. Der graue Klassiker. Gerhard Schmids „Aktenkunde des Staates“ von 1959. In: Aktenkunde. Aktenlesen als Historische Hilfswissenschaft. http://aktenkunde.hypotheses.org/114. Abgerufen am 28.2.2015.

Brachmann, Botho/Klauß, Klaus 1999. „De me ipso!“ Heinrich Otto Meisner und die Ausbildung archivarischen Nachwuchses in Potsdam und Berlin. In: Beck, Friedrich u. a., Hg. 1999. Archivistica docet. Beiträge zur Archivwissenschaft und ihres interdisziplinären Umfelds. Potsdamer Studien 9. Potsdam. S. 601–636.

*Bittner, Ludwig 1935. [Rezension zu Meisner, Aktenkunde]. In: Historische Zeitschrift 152. S. 532-535.

Dülfer, Kurt. 1951. Literaturbericht zu H. O. Meisner: Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. Der Archivar 4. S. 41–44.

Henning, Eckart 1999. Wie die Aktenkunde entstand. Zur Disziplingenese einer Historischen Hilfswissenschaft und ihrer weiteren Entwicklung im 20. Jahrhundert. In: Ders. 2004. Auxilia Historica. Beiträge zu den historischen Hilfswissenschaften und ihren Wechselbeziehungen. 2. Aufl. Köln. S. 105–127.

*Schmid, Gerhard 1970. [Rezension zu Meisner, Archivalienkunde]. In: Archivmitteilungen 20. S. 159-160.