In der letzten Folge haben wir untersucht, was Abeken in Ems auf’s Telegrafenamt bringen ließ. Nun geht es um das Produkt, das in Berlin Bismarck serviert wurde – was ganz wörtlich gemeint ist.

“Während der Unterhaltung wurde mir gemeldet, daß ein Zifferntelegramm, wenn ich mich recht erinnere von ungefähr 200 Gruppen, aus Ems, von dem Geheim-Rath Abeken unterzeichnet, in der Übersetzung begriffen sei”. (Bismarck, hg. v. Ritter/Stadelmann 1932: 308; auch bei Walder 1972: 172 und im Digitalisat der verbreiteten Ausgabe Kohls).

In Bismarcks Dienstwohnung im Auswärtigen Amt saßen er, Roon und Moltke nämlich beim Abendessen in äußerst trüber Stimmung zusammen, bis die Entzifferung, die schließlich herein gereicht wurde, die Wolken schlagartig lichtete. Die Episode gehört zu den berühmtesten in Bismarcks Memoiren.

Was wurde ihm da herein gereicht? Ein Telegramm doch wohl. Das ist unbestreitbar, hat aber kein analytisches Potential. Die einfache Frage “Was ist das?” gehört zu den schwierigsten der Aktenkunde. Man kann dieses Teilgebiet der “Systematischen Aktenkunde” auch übertreiben. Aber es sollte einleuchten, dass Benennungen vorzuziehen sind, die etwas aussagen. Das ist bei “Telegramm” nicht der Fall, denn im Grunde konnte jeder zu jedem Zweck ein Telegramm versenden.

Die Aktenkunde sortiert die Fülle der Stilformen, in denen Schriftstücke auftreten können, nach dem Verhältnis von Absender und Empfänger einerseits und der Funktion des Geschriebenen andererseits (Beck 2000: 68). Im Normalfall des Schriftverkehrs bürokratischer Apparate gibt es zwischen beiden Perspektiven keinen Widerspruch; um die Ausnahmen wurden aktenkundliche Glaubenskriege geführt, die uns hier nicht interessieren).

Hier liegt uns ein Bericht vor, verfasst von einem Beamten für seinen Vorgesetzten, um ihm einen Sachverhalt – nun ja: zu berichten (das Kriterium “Funktion” kann schrecklich banal sein). Der Telegraph ist dafür nur der Übermittlungsweg. Wäre es nicht auf Geschwindigkeit angekommen, hätte Abeken seinen Bericht auch per Kurier (“reitenden Feldjäger”) absetzen können. Man kann von einem Bericht in Form eines Telegramms sprechen (Kloosterhuis 1999: 540). Das mag umständlich anmuten, sagt aber bereits einiges über das Schriftstück aus.

Oder man entlehnt den jüngeren, prägnanten Ausdruck “Drahtbericht” (Beuth 2005: 122 f.). Wohlgemerkt ist das ein Anachronismus: Die Beamten des Auswärtigen Amts sprachen schlicht von Telegrammen (Meyer 1920: 17). Aber zeitgenössische Selbstbezeichnungen von Schriftstücken taugen selten als trennscharfe Forschungsbegriffe (Beck 2000: 69).

Mit den Besonderheiten der telegrafischen Übermittlung befassen wir uns in der nächsten Folge. Jetzt geht es um die charakteristischen Merkmale der vorliegenden Überlieferungsform, der Entzifferung, die das Gegenstück zu Abekens Konzept darstellt.

Normalerweise ist das Gegenstück zum Konzept die Ausfertigung, die man “behändigt” nennt, wenn der Empfänger darauf Vermerke angebracht hat. Bei chiffrierten Telegrammen war die Ausfertigung im herkömmlichen Sinne, also das, was beim Telegrafenamt erstellt wurde, aber ein Zahlensalat, der vom Empfänger durch Dechiffrierung erst in einen lesbaren Text verwandelt werden musste: die Entzifferung – ein Begriff der von der aktenkundlichen Literatur, von Meyer (1920) natürlich abgesehen, noch nicht aufgenommen wurde.

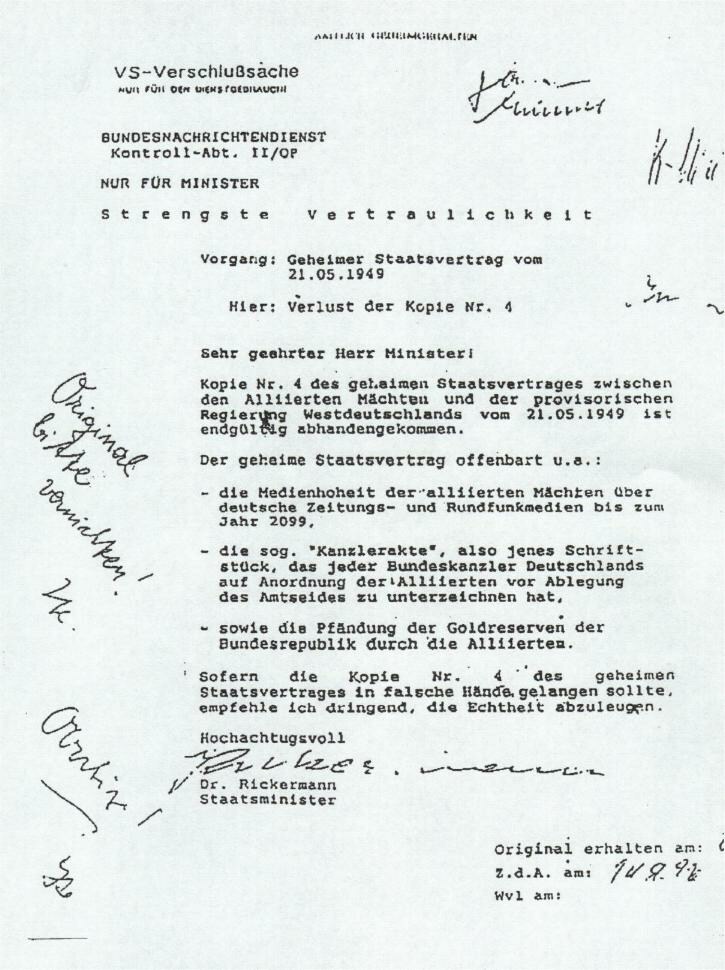

Wir sehen auf der Vorderseite des ersten Blattes (fol. 209r - also vor dem Konzept eingeheftet) einen Vordruck, wieder mit halbbrüchigem Grundlayout, um Platz zur Bearbeitung zu bieten, beschrieben diesmal aber in gestochener Kanzleischrift. Die vorgegebenen Elemente wurde ebenfalls mit der Hand geschrieben und dann vervielfältigt. Dazu gehören die Überschriften “Telegramm” und “Entzifferung” sowie im Protokoll “den”, “ten”, “1870″, “Uhr”, “Min.”, “Vorm[mittags]“/”Nachm[ittags]” und “Ankunft”, schließlich am linken Rand “N[umer]o”. Der Bedarf für solche Rationalisierungen weist auf die Zahl der täglich eingehenden Telegramme und die Bedeutung des Drahtberichts für den Auswärtigen Dienst an.

Unsere aktenkundliche Aufgabe ist es wieder, die Textschichten auf dem Papier heraus zu präparieren, und zwar in ihrer chronologischen Reihenfolge:

Abekens Berichtstext mit der Verfügung “Sofort” und der Berichtsnummer “27“ macht den Anfang. Er ist kombiniert mit Protokollangaben, die nicht vom Verfasser stammen. Während dieser in einem Brief das Datum selbst einsetzt, ergab sich der Datumsblock ab “Ems, den” aus den Angaben der Telegrafenämter.

Der chiffrierte Text und die offen übermittelten Protokolldaten waren die Arbeitsgrundlage des Chiffrierbüros, das die Entzifferung auf dem vorliegenden Formblatt erstellte (Meyer 1920: 89). Das “Original” wurde als verbrauchtes Zwischenmaterial vernichtet.

Nach den Regeln des Geschäftsgangs folgen als nächstes der Eingangsvermerk “pr[aesentatum] 13. Juli 1870″ und die Journalnummer “A 2301″ (links oben), mit der das Stück im Geschäftstagebuch des Zentralbüros, der Posteingangsstelle der Politischen Abteilung, verzeichnet wurde. Nach der inhaltlichen Bearbeitung wären dann die Vermerke zu den als Reaktion abgesandten Telegrammen aufgesetzt worden, die rechts oben zu finden sind. Schließlich hätte das Zentralbüro, das auch als Registratur fungierte, das Stück zu den Akten “B o 32″ (links unten, vgl. 1. Folge) gegeben.

Nur: “Presentatum” bezeichnet nichts anderes als den Zeitpunkt “der offiziellen Entgegennahme und Eintragung des Schriftstücks durch das Bureau”, also der “amtlichen Einreihgung in den Geschäftsgang des Amts” (Meyer 1920: 92 f.). In eiligen politischen Angelegenheiten konnte ein eingegangener Bericht direkt dem zuständigen Beamten vorgelegt werden, der die nötige Entscheidung traf und alles weitere veranlasste. Die bürokratische Verdauung konnte warten.

Genauso verhält es sich hier – was wir mangels datierter Bearbeitungsspuren aus den Akten aber nicht ersehen können, sondern nur in Kombination mit Bismarcks Selbstzeugnis erfahren. Die Entscheidung fiel am Essenstisch, bevor das Stück den Geheimen Hofräten des Zentralbüros überhaupt in die Hände kam. Aktenkundlich zu arbeiten bedeutet bei aller Akribie das genaue Gegenteil von Aktengläubigkeit, die unter Historikern leider verbreitet ist.

Natürlich hat Bismarck in dieser Situation nicht, wie es gut bürokratisch gewesen wäre, seine Entscheidung als Entwurfsanweisung (“Angabe”) für die nachgeordneten Beamten ordentlich am Rand notiert und mit Paraphe und Datum abgeschlossen. Je weiter man in der Hierarchie nach oben geht und je politischer der Zusammenhang ist, desto seltener werden solche ausführlichen Bearbeitungsspuren. Hier finden wir in der linken Spalte nur kleine, mit Bleistift gezeichnete Pfeile, die diejenigen Textteile markieren, die weiter verwertet werden sollten – mehr nicht.

Wir müssen sogar offen lassen, ob sie von Bismarck oder seinem Mitarbeiter stammen, und wer dieser Mitarbeiter eigentlich war. Das wird Gegenstand der nächsten Folge sein.

Dann wird es um die Schriftstücke gehen, die als eigentliche “Emser Depesche” historisch berühmt geworden sind und auf die wir durch den Kanzleivermerk oben rechts bereits hingewiesen wurden.

Literatur

Beuth, Heinrich W. 2005. Regiert Wird Schriftlich: Bericht, Weisung Und Vorlage. In: Brandt, Enrico/Buck, Christian F. 2005. Auswärtiges Amt. Diplomatie als Beruf. 4. Aufl. Wiesbaden. S. 119–28.

Beck, Lorenz Friedrich 2000. Leistung und Methoden der Aktenkunde bei der Interpretation formalisierter Merkmale von historische Verwaltungsschriftgut. In: Brübach, Nils 2000. Der Zugang zu Verwaltungsinformationen – Transparenz als archivische Dienstleistung. Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 33. Marburg. (online)

Bismarck, Otto von. Erinnerung und Gedanke. Ritter, Gerhard und Stadelmann, Rudolf Hg. 1932. Gesammelte Werke 15. Berlin.(*)

Meyer, Hermann 1920. Das politische Schriftwesen im deutschen auswärtigen Dienst. Ein Leitfaden zum Verständnis diplomatischer Dokumente. Tübingen. (online)

Walder, Ernst Hg. 1972. Die Emser Depesche. Quellen zur neueren Geschichte 27-29. 2. Auflage. Bern.

(*) Die maßgebliche Edition in der Neuen Friedrichsruher Ausgabe habe ich urlaubsbedingt nicht zur Hand.

![Emser Depesche - Entzifferung, PA AA, R 11674, Bl. [209v]](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1396/files/2014/07/Entzifferung-2.jpg)