Jacques Le Goff ist am 1. April 2014 im Alter von 90 Jahren in Paris verstorben. Er war ein Historiker von beeindruckender Schaffenskraft. Sein letztes Buch, eine Denkschrift zur Periodisierung der Geschichte, in der er die Frühe Neuzeit dem Mittelalter einverleibte, ist noch kurz vor seinem Tod erschienen.1 Der Mediävist gab den Annales entscheidende Impulse, war Präsident der VI. Sektion der École pratique des hautes études und der École des hautes études en sciences sociales. Montags war er bei Radio France Culture mit seiner Sendung “Les lundis de l’histoire” zu hören. Bereits 1996 erschien ein Interviewbuch, in dem Le Goff auf sein Leben und Werden als Historiker in der Nachkriegszeit und sein Wirken als arrivierter Ordinarius in Paris zurückblickt. Passend der Titel: “Une vie pour l’histoire” (Paris, La Découverte, 1996, ND 2010). Darin beschreibt er seine berufliche und persönliche Laufbahn und denkt über deren Einfluss auf seine Art, Geschichte zu schreiben, nach. Er gibt Einblicke in seine Ausbildung als Nachwuchswissenschaftlern in den schwierigen Jahren nach der “Libération” 1944. Er beschreibt seine Freundschaften und gibt seine Eindrücke etwa von Fernand Braudel preis, den er als großen Wissenschaftler, aber mitunter schwachen Charakter darstellt. Der Interviewer, Marc Heurgon, ist dabei meist nur der […]

Neil Bates: Pinterest and Facebook for Heritage Institutions

Das Video zum Vortrag (4. April 2014, Konferenz “Offene Archive 2.1″, Stuttgart) ist online!

Webressourcen aus Nordeuropa – Fundstücke April 2014

Unsere Fundstücke aus dem April beinhalten für Dänemark Neues zum Thema “1864″, während aus Norwegen und Schweden inhaltlich breit gestreut neue Webressourcen vorgestellt werden.

Dänemark

Statens Arkiver hat 2400 Kriegsbilder (Fotografien, historische Gemälde, Postkarten, Zeichnungen und Holzschnitte) aus den Sammlungen der Königlichen Bibliothek, des Riksarkivets und des Schlosses Christiansborg digitalisiert und auf seiner Homepage veröffentlicht. Weitere Bildersammlungen des Archivs zum Thema finden sich auf Flickr: 1864 – Soldaterbilleder, 1864 – Krigen i billeder, Krigen 1864 – To hundrede træsnit, Skanserne efter stormen på Dybbøl und Krigsdeltagere 1864, 1. infanteriregiment.

Eine weitere umfangreiche Sammlung von Bilder, die den Krieg dokumentieren, stellt das Museum Sønderjylland in seiner Bilddatenbank zur Verfügung.

Eine private Seite zur Ahnenforschung stellt eine Liste mit Namen von Gefallenen bereit: Register over faldne – Liste baseret på V. Cohns “krigene 1848-1864 og de faldnes Minde”. Auf Cohens Aufzeichnungen basierend wird zusätzlich unter slaegtsalbum.dk derzeit eine Datenbank mit Informationen zu den Gefallenen aufgebaut.

Schweden

Das schwedischen Repository Diva, das Forschungspublikationen von derzeit 34 Hochschulen, Museen und Forschungseinrichtungen beinhaltet, bietet jetzt eigene Portal-Seiten für die beteiligten Institutionen an, wie beispielsweise für das schwedische Nationalmuseum, das Naturhistorische Reichsmuseum sowie die schwedische Polarbibliografie des Polarforskningssekretariates. Neu hinzugekommen ist gerade das Portal des Nordischen Ministerrats mit 3000 Publikationen über den Norden und das Verhältnis der nordischen Staaten untereinander.

Norwegen

In Absprache mit der norwegischen Rundfunkanstalt NRK hat die norwegische Nationalbibliothek historische Radioprogramme im Netz zugänglich gemacht. Nun sind mehr als 2700 Radioprogramme aus dem Zeitraum von 1933 bis 1945 und über 25000 Nachrichtensendungen von 1935–2013 abrufbar.

Die norwegische Nationalbibliothek digitalisiert das Flugfotoarchiv Widerøes skråfotoarkiv. Aus diesem Bestand wurde nun auf Flickr als Erstes die Flugfotosammlung der Kommune Kvinesdal ins Netz gestellt. Auch in den skandinavischen Nachbarländern Schweden und Dänemark sind Flugfotos online zugänglich.

Das Archiv der Hilfsorganisation Blå Kors Norge, das 33 Regalmeter und den Zeitraum 1893 – 2008 umfasst, hat das Stadtarchiv Oslo geordnet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu den Beständen gehört eine umfangreiche, teilweise digitalisierte, Fotosammlung, die auf dem archiveigenen Fotoportal Oslobilder eingestellt worden ist.

Hans Richter im Martin-Gropius-Bau

Hans Richter: Vormittagsspuk, 1928

s/w, 35mm, ca. 7 Min.

Hans Richters (1888-1976) künstlerisches Lebenswerk ist unglaublich vielfältig. Er war Expressionist, Dadaist, Konstruktivist, Filmpionier und vor allem Avantgardist, und er gilt damit als einer der bedeutendsten Protagonisten der Moderne. Vor allem beeindruckt seine die einzelnen Disziplinen übergreifende Arbeitsweise sowie die Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern. Darin sah Richter überhaupt das größte künstlerische Potenzial. Der Berliner Hans Richter war ein Multimedialist und „Networker“, bevor diese Begriffe überhaupt erfunden wurden.

Hans Richter, Sergei Eisenstein und Man Ray, Paris, 1929

Ohne Zweifel gehört Hans Richter zu den größten Avantgardisten des 20. Jahrhunderts. Die Verbindung von Film und Kunst ist sein großes Thema. Geboren 1888 in Berlin, studiert er anfangs an der Hochschule der Künste in Berlin und später in Weimar. In den 1910er-Jahren wendet sich Hans Richter zunächst dem Kubismus und Expressionismus zu, bevor er schließlich 1916 nach Zürich geht und zusammen mit Tristan Tzara, Hans Arp und anderen zu den Begründern der Dada-Bewegung wird. Einschneidend geprägt durch die eigenen Kriegserlebnisse, entstehen ab 1918 zusammen mit Viking Eggeling erste filmische Experimente. Beide Künstler träumen von einer universalen Filmsprache, um pazifistisches Denken in die menschliche Gesellschaft zu bringen.

In den folgenden Jahren arbeitet Hans Richter sehr viel im Bereich des damals neuen Mediums Film. Er experimentiert weiter und veröffentlicht einige bedeutsame Werke. Sein Film „Rhythmus 21“ aus dem Jahre 1921 gilt heute als Klassiker des abstrakten Films. Richter fungiert auch als Kurator der Filmsektion bei der berühmten Ausstellung FiFo (Film und Foto), die 1929 im Martin-Gropius-Bau (damals ehemaliges Kunstgewerbemuseum Berlin) gezeigt wird. Mit über 60 Stummfilmen und mehr als 1000 Fotos gehört diese Ausstellung zu den Meilensteinen der Film- und Fotogeschichte.

Zum Zeitpunkt der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten befindet sich Hans Richter aufgrund von Filmarbeiten in Moskau, sodass er die Verwüstung seiner Berliner Wohnung nicht miterleben muss. Er kehrt nicht mehr nach Deutschland zurück und flüchtet über die Niederlande und die Schweiz schließlich in die USA. Während dieser Zeit dreht Richter diverse Werbefilme, um sich finanziell über Wasser zu halten. In Deutschland verfemt – seine Kunstwerke sind Teil der Ausstellung „Entartete Kunst“ –, beginnt der Künstler in den Vereinigten Staaten ein neues Leben. 1942 wird Richter Lehrer am „Institute of Film Techniques“ in New York. Etwa zur gleichen Zeit fängt er nach 15 Jahren wieder an zu malen. Seine großen Rollbilder, „Stalingrad“, „Invasion“ und „Befreiung von Paris“, sind mittlerweile Ikonen der Kunstgeschichte. Seine erste große Ausstellung in den USA kann Hans Richter 1946 im Guggenheim Museum zeigen. Sein vielleicht berühmtestes Werk, der Episodenfilm „Dreams that Money can buy“, entstand in den Jahren 1944 bis 1947. Außer Richter selbst wirken darin fünf weitere Künstlerikonen des 20. Jahrhunderts mit: Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst, Fernand Léger und Alexander Calder.

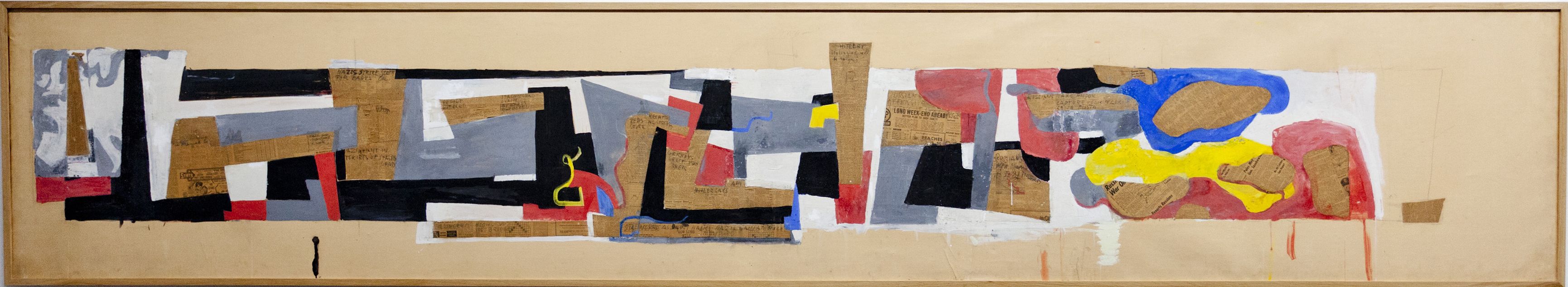

Hans Richter: Stalingrad (Sieg im Osten), 1943-1946

Tempera, Collage auf Papier über Leinwand, 94 x 512 cm

In den 1950er-Jahren reist Richter erstmals wieder nach Europa und Deutschland. Teile seiner von den Nationalsozialisten geraubten Kunstsammlung erhält er zurück, und das Werk Richters bekommt nun die ihm gebührende Aufmerksamkeit auch in Europa. Zahlreiche Ausstellungen spiegeln die Produktivität des Künstlers in den fünfziger und sechziger Jahren wider. In dieser Zeit entstehen vor allem Collagen durch eine ihm ganz eigene Technik. Darüber hinaus veröffentlicht er einige Schriften wie zum Beispiel „Dada – Kunst und Antikunst: Der Beitrag Dadas zur Kunst des 20. Jahrhunderts“. Dem Künstler werden in Deutschland nun einige Ehren zuteil. 1971 wird er Mitglied der Berliner Akademie der Künste, und er erhält das Filmband in Gold. 1976 stirbt Hans Richter in der Schweiz. Drei Jahre vor seinem Tod entsteht sein Buch mit Briefen, Dokumenten und Erinnerungen „Begegnungen von Dada bis heute“.

Hans Richter: Nicht Hand noch Fuß (Neither Hand nor Foot), 1955/56

Farbe und Collage auf Holz (mit Türklingel) 41,9 x 46,4 cm

Einen passenderen Titel hätten die Verantwortlichen der Ausstellung im Martin-Gropius-Bau kaum wählen können. Richter selbst sah die Entfaltungsmöglichkeiten seiner Kunst am stärksten in der Zusammenarbeit mit anderen kreativen Wegbereitern seiner Zeit gegeben. In diesen Begegnungen manifestierte sich der Wunsch vieler Künstler der Moderne, gemeinschaftlich an der Entwicklung einer besseren Gesellschaft zu arbeiten. Während seiner fast 70 Jahre andauernden künstlerischen Tätigkeit übernahm Hans Richter viele unterschiedliche Funktionen – er war Maler, Regisseur, Mitarbeiter, Organisator, Ideengeber und Vermittler. Richter wechselte ständig zwischen den Medien Zeichnung, Grafik, Malerei und Film. Manchmal griff er Ideen und Lösungen eines Mediums auf, übertrug sie auf ein anderes und formte dieses somit wieder neu.

Seine Heimatstadt Berlin widmet diesem großen Künstler nun erstmals seit den 1980er-Jahren wieder eine Ausstellung. Der Martin-Gropius-Bau hat in Zusammenarbeit mit dem Los Angeles County Museum of Art und dem Centre Pompidou Metz eine Ausstellung konzipiert, welche die gesamte Bandbreite des künstlerischen Schaffens Hans Richters präsentiert. In zehn Kapiteln stellt die Ausstellung das umfangreiche künstlerische Werk vor: frühe Porträts, Krieg und Revolution, Dada, Richter und Eggeling, Zeitschrift „G“, Malewitsch und Richter, Film und Foto (FiFo), Malerei, Serien, Auseinandersetzung mit dem Gegenstand.

Viking Eggeling, John Cage, Marcel Duchamp, Sergej Eisenstein und viele andere arbeiteten mit Richter zusammen, und so sind in der Ausstellung auch 50 Arbeiten von Weggefährten beziehungsweise Künstlern, die von Hans Richter beeinflusst wurden, zu sehen. Kuratiert wurde sie von Timothy Benson, der auf der Pressekonferenz zur Ausstellungseröffnung, wie auch der Direktor des Gropius-Baus Gereon Sievernich, die ausgesprochen gute und fruchtbare Kooperation betonte. Das Ergebnis dieser internationalen Zusammenarbeit, die wohl ganz im Sinne Hans Richters gewesen wäre, ist noch bis zum 30. Juni 2014 im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu bewundern.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/04/28/hans-richter-im-martin-gropius-bau/

SdK 74: Jan Hecker-Stampehl über digitale Geschichte

Wichtige Grundlagen geschichtswissenschaftlichen Arbeitens scheinen sich im Moment zu verändern: Texte können mit Hilfe von Software kollaborativ verfasst werden, Quellen liegen häufig als Digitalisate und Onlineressourcen in Datenbanken vor. Die Publikation eines Aufsatzes erfolgt dann bei einem Open Access-Verlag. Diskutiert wird der Text anschließend nicht mehr nur mit FachkollegInnen auf der nächsten Tagung, die natürlich einen Twitterhashtag bekommt, sondern auch auf dem Projektblog, wo in zahlreichen Blogposts die Argumentation des Beitrages erläutert wird. Handelt es sich dabei lediglich um wenige Ausnahmen, oder erleben wir tatsächlich gerade einen ‘digital turn’? Jan Hecker-Stampehl ist Historiker und mit zahlreichen Webpräsenzen sichtbarer Teil einer sich wandelnden Geschichtswissenschaft. In einem Forschungsprojekt untersucht er die Veränderungen der Geschichtskultur durch das Internet. Wir sprechen über die Auswirkungen des digitalen Wandels und über die Frage, ob es eine ‘digitale Geschichtswissenschaft’ überhaupt gibt.

Wichtige Grundlagen geschichtswissenschaftlichen Arbeitens scheinen sich im Moment zu verändern: Texte können mit Hilfe von Software kollaborativ verfasst werden, Quellen liegen häufig als Digitalisate und Onlineressourcen in Datenbanken vor. Die Publikation eines Aufsatzes erfolgt dann bei einem Open Access-Verlag. Diskutiert wird der Text anschließend nicht mehr nur mit FachkollegInnen auf der nächsten Tagung, die natürlich einen Twitterhashtag bekommt, sondern auch auf dem Projektblog, wo in zahlreichen Blogposts die Argumentation des Beitrages erläutert wird. Handelt es sich dabei lediglich um wenige Ausnahmen, oder erleben wir tatsächlich gerade einen ‘digital turn’? Jan Hecker-Stampehl ist Historiker und mit zahlreichen Webpräsenzen sichtbarer Teil einer sich wandelnden Geschichtswissenschaft. In einem Forschungsprojekt untersucht er die Veränderungen der Geschichtskultur durch das Internet. Wir sprechen über die Auswirkungen des digitalen Wandels und über die Frage, ob es eine ‘digitale Geschichtswissenschaft’ überhaupt gibt.

Linkliste: Jan Hecker-Stampehl (Twitter, HU Berlin), NordicHistoryBlog, history@the.net – digital cultures of history on the web, Roy Rosenzweig (Wikipedia), AG Digitale Geschichtswissenschaft, Jahrestagung der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd2014), Archivalia, Blogportal hypotheses

[...]

SdK 74: Jan Hecker-Stampehl über digitale Geschichte

Neue Fotos online: Lageralltag Zwangsarbeiter

Unsere Rubrik “Fotos” haben wir um eine Dokumentation “Lageralltag Zwangsarbeiter” erweitert. Die Dokumentation weist einige Merkmale des Lageralltags von Zwangsarbeitern auf, z. B. die Arbeitskarte, das Lagergeld oder die Kennzeichnungspflicht durch den “OST”-Aufnäher.

Ein Beispiel für das behördliche Erfassungssystem in der NS-Zeit für die Zwangsarbeiter war die Arbeitskarte mit Foto, die in mehrfacher Ausfertigung den Behörden vorlag.

Die Wochenarbeitszeit von Zwangsarbeitern betrug im Durchschnitt 60 bis 70 Stunden, wobei für Überstunden und Sonntagsarbeit keine zusätzliche Entlohnung erfolgte. Die arbeitstägliche Entlohnung war hierbei ideologisch begründet und betrug für sowjetische Kriegsgefangene 0,20 RM. Der Lohn wurde in Lagergeld ausgezahlt. Dieses Zahlungsmittel konnte nur innerhalb des Lagers eingesetzt werden.

Gemäß eines Erlasses im Jahre 1942 wurde eine Kennzeichnungspflicht für Ostarbeiter erlassen, welches die Aufschrift „OST“ haben sollte. Alle Fremdarbeiter mussten sich den vorgeschriebenen Ausgangsbeschränkungen unterwerfen und Kontakte mit der Speyerer Bevölkerung wurde offiziell auf ein Mindesmaß reduziert.

Weitere Fotos unter Lageralltag Zwangsarbeiter.

Frisch gelesen und rezensiert: Martin Iddons „New Music at Darmstadt“

Faktenreich, anschaulich und stets mit kritischem Blick – diese Monographie von Martin Iddon (University of Leeds) liest sich wie eine spannende Chronik zu den Anfängen der Darmstädter Ferienkurse von 1946 bis 1961. Wie der Untertitel „Nono, Stockhausen, Cage, and Boulez“ schon verrät, wird diese Geschichte am Beispiel ausgewählter (zentraler) Personen erzählt. In der Einleitung werden die Anfangsjahre der geschichtsträchtigen Ferienkurse historisch aufgearbeitet: Iddon beschreibt das politische und kulturelle Klima zur Zeit der Gründung und beleuchtet wirtschaftliche Faktoren ebenso wie die Hintergründe der beteiligten Personen zur Zeit des Nationalsozialismus. Im folgenden Hauptteil geht er auf die einzelnen Jahre mit ihren Schwerpunkten und besonderen Ereignissen ein. Dadurch entsteht nicht nur ein umfangreiches Bild der Ferienkurse, sondern auch ein lebendiger Eindruck davon, welche Themen diskutiert wurden und welche Musik im Vordergrund stand. Gestützt werden diese Eindrücke durch reiches Quellenmaterial, z.B. zahlreiche Korrespondenzen (insbesondere zwischen Wolfgang Steinecke und einzelnen Komponisten), Publikationen und Vorträge der Teilnehmer sowie Rezensionen in der Presse: Wie wurde das „Wunderkonzert“ 1952 aufgenommen? Welches Echo hat John Cage 1958 ausgelöst? All dies ist in „New Music at Darmstadt“ nachzulesen.

Das Buch ist 2013 in der Reihe „Music Since 1900“ (ehemals „Music in the Twentieth Century“) der Cambridge University Press erschienen. Kommen wir nun zu den wesentlichen Thesen: Im ersten Teil „The accidental serialists“ weist Iddon glaubwürdig nach, dass es eine „Darmstädter Schule“ im Sinne einer einheitlichen kompositorischen Schule nicht gegeben hat. Zudem vollzieht er nach, wie die Idee einer „Darmstädter Schule“ überhaupt entstand: Das Bild einer seriell komponierenden, an Anton Webern orientierten Gruppe von jungen Komponisten wie Stockhausen, Bruno Maderna, Luigi Nono, Karel Goeyvaerts und Pierre Boulez wurde (bewusst) konstruiert von Akteuren des Musiklebens wie Wolfgang Steinecke und Herbert Eimert. Von der Presse wurde die Idee einer solchen Schule gerne aufgenommen, durch die es endlich gelang, die „schrägen“ jungen Komponisten einzuordnen. Mit dieser Re-Konstruktion hinterfragt Iddon einen Begriff, der für die Musikgeschichtsschreibung nach 1945 nicht wegzudenken ist. – Ist diese Idee einer „Darmstädter Schule“ seit 1953 vorhanden und ab 1955 verbreitet, so kündigt sich 1957 schon ihre Auflösung an: In dem Jahr, wo das Moment des Zufalls in der Musik (Aleatorik) zunehmend thematisiert wird.

Im zweiten großen Teil „Chance encounters“ beleuchtet Iddon die Umstände von Cages Besuch in Darmstadt 1958 und legt besonderes Augenmerk auf seine Rezeption. Dabei deutet er darauf hin, dass Cages Konzept von „indeterminacy“ (Unbestimmtheit) oft als Improvisation missverstanden wurde. Eine weitere Fehldeutung entstand durch die Übersetzung von Cages Vorlesungen durch Heinz-Klaus Metzger, der den eher spielerischen Charakter des Originaltextes in einen kämpferischen umwandelte und so seine eigene Deutung von Cage als Klassenkämpfer untermalte. Von der vermeintlichen Einheit der Darmstädter Komponisten konnte 1959 keine Rede mehr sein: Die Einstellungen zur Musik und zu kompositorischen Herangehensweisen prallten stark aufeinander – etwa bei Stockhausen und Boulez, oder Stockhausen und Nono – und das Gefühl der Kollegialität ließ stark nach. Cage war dabei, so Iddon, weniger der Grund als vielmehr ein Katalysator für die Unstimmigkeiten, die schon länger vorhanden waren und nun erst an die Oberfläche traten. Der eigentliche Konflikt, den Cage auslöste, war kein kompositionstechnischer, sondern ein musikästhetischer: „The fundamental distinction, then, was not between serial method and chance operations at all, but rather between Europeans, who wanted to be ‘composers’ through the operations of their wills and compositional desires, and Americans, who were willing to allow music to occur unpurposively.“1

Von besonderem Interesse für mich waren die ästhetischen Dispute, die Iddon nachzeichnet und in einen Zusammenhang stellt, von der Auseinandersetzung zwischen Adorno und Metzger (zum Altern der neuen Musik) über die Vorträge von Boulez (1957), Nono (1959) und Stockhausen (1959, 1960) bis hin zu Adornos revidierter Sichtweise in „Vers une musique informelle“ (1961). Dabei lässt Iddon nie aus zu fragen, auf welche Werke und Komponisten sich die Kritik in den Texten beziehen könnte. Im abschließenden Kapitel ergreift der Autor einen interdisziplinären Ansatz: Er verwendet die Theorie des Fremden in der Gesellschaft des polnischen Soziologen Zygmunt Bauman, um die Rezeption von Cages Musikästhetik in Darmstadt in soziologischer Hinsicht zu kategorisieren, nämlich als Assimilation (bei Stockhausen und Metzger) und Exklusion (bei Ernst Thomas). Dieses 300-seitige Buch kann ich jedem Musikwissenschaftler empfehlen, der sich mit der Neuen Musik nach 1945 beschäftigt. Es regt dazu an, tradierte Begriffe der Forschung kritisch zu prüfen, ihrer Konstruktion nachzugehen und damit Mechanismen der Musikgeschichtsschreibung freizulegen.

1Martin Iddon, New Music at Darmstadt. Nono, Stockhausen, Cage, and Boulez, Cambridge 2013 (Music Since 1900), S. 215.

千里之行,始於足下。10 Jahre ‘Wiener Chinabibliographie (1477-1939)’

“Eine tausend Meilen weite Reise beginnt vor deinen Füßen.”[1]

Im April 2004 ging die “Wiener Chinabibliographie: Bücher über China in Wiener Bibliotheken (1477-1939)” online, im Dezember 2009 wurde daraus die Bibliotheca Sinica 2.0 – Zeit für einen Rückblick, eine Zwischenbilanz und einen Ausblick.

Wie alles begann …

Über die Jahre hatten sich – zuerst auf Notizzetteln und in Notizbüchern, später in Dateien auf vielen, vielen Disketten, in Text-Dateien und Excel-Tabellen bibliographische Daten angesammelt – Notizen und Anmerkungen noch aus Studienzeiten und aus ersten Forschungsarbeiten. Dazu kam irgendwann eine Kopie des “Chronologische[n] Titelregister[s]” aus dem Ausstellungskatalog China illustrata[2].

Dazu kam ein Verzeichnis der Titel in der Sammlung Western Books on China published up to 1850[3], die 1990 als Microfiche-Ausgabe bei Brill erschien[4] und die es seit 2008 als Online-Angebot gibt. Beides wurde im Lauf der Zeit ‘annotiert’ – mit den Signaturen der aufgelisteten Bücher in den Katalogen der Universitätsbibliothek Wien und/oder der Österreichischen Nationalbibliothek.

Irgendwann wurde aus den verteilten Notizen eine einzige Tabelle:

- Autor

- Titel

- Erscheinungsort

- Verlag

- Erscheinungjahr

- Signatur(en)

- Anmerkungen

Die Tabelle wuchs, es kamen neue alte Bücher dazu, es kamen mehr Spalten dazu:

- VD16, VD17, VD18 Nummern

- Ist das Buch in gängigen Bibliographien verzeichnet?

- Wo steht das Buch in der Bibliotheca Sinica von Cordier?

- Wo steht das Buch im Katalog von Lust?

Aus der Sammlung der Fragmente wurde ein systematischeres Suchen – mit den jeweils zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln, also Zettel- und Bandkatalogen und den ersten Online-Katalogen, die Lichtjahre von ‘One-Stop-Lösungen’ entfernt waren …

Die ersten Schritte …

In den Wiener Bibliotheken gab (und gibt es) die ‘Western Books on China published up to 1850′ nicht – aber der Zugang zu den Originalen war (und ist) relativ einfach. Dieser paradiesische Zustand war uns – Georg Lehner und mir – nicht wirklich bewusst, es war eine Selbstverständlichkeit. Bei Konferenzen tauchte immer wieder die Frage auf: Und wo hast Du/haben Sie das Buch gesehen? Die Antwort – in der Bibliothek bestellt und noch am selben Tag eingesehen – löste vielfach ungläubiges Staunen aus, kaum jemand wusste, welche Schätze in den Depots der Universitätsbibliothek Wien und der Österreichischen Nationalbibliothek schlummern: die ‘Highlights’ der frühen China-Literatur, häufig in mehreren Ausgaben und/oder diversen Übersetzungen.[5]

Die Entscheidung, die Bibliographie der ‘Wiener’ China-Bücher, die zwischen 1477 und 1939 erschienen, online zu stellen, war (angestachelt durch ein bisschen Frust und eine gehörige Portion Ärger) ziemlich spontan. Content-Management-Systeme gab es noch nicht (zumindest nicht für Normalverbraucher), also entstand wurden aus der Tabelle statische Webseiten – einfache Listen, alphabetisch sortiert, nach Erscheinungsdatum jahrhunderteweise gruppiert … Am Layout wurde ein bisschen gebastelt, die Seiten wurden hübscher, die Tabellen wurden durch CSS-Gestaltung ersetzt. Die Aktualisierung war (und blieb) mühsam.

Neue Tools …

Während man in Wien von Microfiche-Ausgaben träumte, tauchten in den Trefferlisten der Suchmaschinen die ersten Digitalisate auf, da waren plötzlich Dinge wie das Internet Archive (ab 1996), gallica (ab 1997) – mit zum Teil bescheidener Qualität, wenn Mikrofilme eingescannt wurden, Google Books (ab 2005) und HATHI Trust (ab 2008) – für Europäer wegen der nicht immer nachvollziehbaren Zugriffssperren mitunter frustrierend[6] Dazu kamen (mitunter gut versteckte) Digitalisierungsprojekte in Bibliotheken in aller Welt … Die Tabelle wurde erweitert, es kamen Spalten für URLs von Digitalisaten dazu und diese Spalten füllten sich. Und es entstand eine zweite Tabelle für die Titel, die es in Wien nicht gab, die aber Klassiker/Meilensteine/Fixsterne der frühen Chinaliteratur waren.

Es war illusorisch, die Links in die statischen Seiten einzupflegen. Es musste eine andere Lösung her …

Die neue Lösung war ein Blog mit Platz für die Bibliographie der in Wien physich vorhandenen Büchern und mit Platz für Links zu Digitalisaten. Und das Ding brauchte einen neuen Namen, denn es ging nicht mehr nur um die Wiener China-Bücher. Aus der “Wiener China-Bibliographie (1477-1939) wurde die Bibliotheca Sinica 2.0. Der neue Name sollte und soll Programm sein.

![Bibliotheca Sinica 2.0 [Screenshot]](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1104/files/2014/04/BS_head.jpg)

Bibliotheca Sinica 2.0 [Screenshot]

Die Bibliotheca Sinica 2.0 ist eine kuratierte Sammlung, die langsam, aber konsequent wächst. Der aktuelle Stand (27.4.2014): In der Bibliographie finden sich 3500 Titel (aus den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek, der Universitätsbibliothek Wien, der Bibliothek des Österreichischen Staatsarchivs), im Blog gibt es zur Zeit mehr als 2800 Beiträge. Jeder dieser Beiträge enthält zumindest einen Titel mit Link zu einem Digitalisat. Die Mehrzahl der Beiträge enthält mehrere Ausgaben eines Titels und/oder Übersetzungen. (Fast) jeder Beitrag enthält eine bibliographische Notiz zu einschlägigen Fachbibliographien oder Verzeichnissen, einige der Beiträge enthalten weitere Anmerkungen zum Titel. Wenn der Titel in Wien vorhanden (und in der Bibliographie verzeichnet) ist, gibt es einen Link zum Eintrag in der Bibliographie und von der Bibliographie zu dem Blogartikel mit Link(s) zum Digitalisat. Die verlinkten Digitalisate finden sich in rund 130 ‘Repositories’, von ‘Riesen’ mit mehreren hundert Titeln wie gallica, HATHI Trust, Internet Archive und Google Books bis zu ganz kleinen mit einem einzigen Titel wie etwa die Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (Namur). Die Titel sind nicht nach Richtlinien wie RAK-WB aufgenommen – sondern so, dass sie möglichst gefunden werden können, manchmal unter dem Namen eines Bearbeiters oder des viertletzten Autors auf dem Titelblatt oder mit einem mehr oder weniger verballhornten Titel, der in der Literatur gängig erscheint. ‘Neue’ Titel kommen laufend dazu, ältere Beiträge werden ergänzt und erweitert und (wenn nötig) korrigiert.

Ein Ausblick …

Das Projekt bietet curated content zu einem klar definierten Thema. Die Bibliotheca Sinica 2.0 sammelt mit einem klaren Fokus: Literatur über China, die zwischen 1477[7] und 1939 veröffentlicht wurde mit Links zu (ohne technische Spielereien) frei zugänglichen Digitalisaten.

千里之行,始於足下。

“Eine tausend Meilen weite Reise beginnt vor deinen Füßen.”

―

- Original: 千里之行,始於足下。 Qiān lǐ zhī xíng, shǐ yú zúxià. [Wörtlich: Eine Reise von tausend Meilen beginnt unter deinem Fuß]. Übersetzung: Laotse: Tao te king. Das Buch vom Sinn und Leben. Übersetzt und mit einem Kommentar von Richard Wilhelm. (= Diederichs Gelbe Reihe: China, 19; München: Eugen Diederichs 1988) Kapitel 64 (S. 107).

- Hartmut Walravens: China illustrata. Das europäische Chinaverständnis im Spiegel des 16. bis 18. Jahrhunderts. [Ausstellung im Zeughaus der Herzog-August-Bibliothek vom 21. März - 23. August 1987] (= Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek ; 55; Weinheim: Acta Humaniora, VCH 1987), 286-290

- Die Sammlung basiert auf John Lust, Western books on China published up to 1850 in the Library of the School of Oriental and African Studies, University of London : a descriptive catalogue (London: Bamboo Publishing 1987).

- Das Verzeichnis (pdf) sieht auch 2014 noch so aus wie damals.

- ‘Lücken’ gibt es vor allem bei Literatur in englischer Sprache, was allerdings aus der Geschichte der Sammlungen erklärbar ist.

- Die Hürde ist aber überwindbar.

- In diesem Jahr erschien die erste gedruckte Ausgabe des Berichts von Marco Polo – s. Bibliotheca Sinica 2.0.

Citoyenneté : institution d’intégration ou de dissociation ? IEA Paris – 28/05 – 11h15

Concept politique et institution juridique, la citoyenneté est chargée d’un sens positif et inclusif. Elle est une institution républicaine et constitutionnelle qui, à chaque niveau de la vie politique, ouvre la voie à la participation. Aussi a-t-elle obtenu un sens fortement symbolique lié aux droits de la liberté et à la démocratie. En revanche, la citoyenneté peut revêtir une fonction contraire et agir en sens inverse. Par exemple, les droits essentiels de la citoyenneté dépendaient historiquement de la nationalité, institution juridique fortement sélective et exclusive. L’attribution sélective de la citoyenneté à certains groupes – au détriment d’autres – implique la dissociation d’une communauté, par exemple selon des critères d’appartenance à un sexe, à un groupe social ou religieux. Le statut d’un citoyen d’origine européenne dans un empire et territoire colonial est nettement distinct de celui des indigènes-sujets. La citoyenneté de l’Union Européenne n’est pas facilement ouverte aux migrants de l’extérieur et induit une dissociation dans la mesure où elle sépare la communauté européenne des communautés politiques en dehors de l’Union.

La journée d’étude organisée par Dieter Gosewinkel (IEA de Paris / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) vise à démontrer et analyser l’ambivalence inhérente à la citoyenneté, oscillant entre ses fonctions d’intégration et de dissociation : elle réunit des historiens, sociologues, politistes, philosophes et juristes pour discuter la question de savoir comment et avec quelles conséquences la création d’une communauté de citoyens implique à la fois dissociation et exclusion.

Vous trouverez ici le programme et les infos pratiques.