Society of the Query #2 - Anton Tantner: Towards a History of Search in the Analogue Age from network cultures on Vimeo.

Weitere Videos von der Konferenz unter: http://vimeo.com/networkculturesErinnerungsorte, Eintracht Braunschweig und der Geschichtsunterricht

Es gibt ein Datum in der Historie, das im niedersächsischen Braunschweig fast jeder zuordnen kann: das Jahr 1967. Es ist das Jahr, als die Fußballer des Braunschweiger Turn- und Sportvereins von 1895 (BTSV), kurz „Eintracht Braunschweig“, deutscher Fußballmeister wurden – mit sensationell wenig Punkten. Verbunden ist dieses Wissen bei den Braunschweigern mit dem Gefühl, diese Meisterschaft sei historisch irgendwie gerechtfertigt gewesen. Nun ist die Eintracht in dieser Saison nach 28 Jahren Abstinenz wieder in die 1. Bundesliga aufgestiegen und die Braunschweiger feiern die aufopferungsvoll, aber wenig erfolgreich kämpfenden Kicker samt ihrem Trainer Torsten Lieberknecht („Herzog Torsten“) hingebungsvoll dafür, dass sie – gleichgültig wie die Spiele ausgehen – der Stadt den Glanz und den Rang wiedergegeben hätten, der ihr gebühre.

Metropole Braunschweig

Woher kommen solche vom Rest Deutschlands wohl nicht zwingend geteilten Anwandlungen? Da argumentiert man unter Umständen so: Der Braunschweiger Herzog Heinrich der Löwe sei ein großer mittelalterlicher Herrscher gewesen und fast König geworden. Er habe Braunschweig und München gegründet (so gesehen ist Bayern München nur eine Unterabteilung des BTSV). Den sichtbaren Beweis für diese Größe könne man heute noch an vielen Gebäuden in der Stadt bewundern. Die Stadt Braunschweig sei eine der größten des Mittelalters und eine berühmte Hanse-Stadt gewesen. Einige Kundige können noch hinzufügen: Braunschweig sei eigentlich immer, jedenfalls bis zur Gründung des Landes Niedersachsen im Jahr 1946, ein selbstständiges Land gewesen. Wer die Schuld daran trägt, dass man diese einstmalige Größe eingebüßt habe, ist in Braunschweig ebenfalls Allgemeingut: Hannover.

Alles begann mit den Welfen …

Das Eintracht-Braunschweig-Narrativ handelt also von der Wiedererringung vergangener Größe. Die Erzählung fällt in der Stadt auf fruchtbaren Boden: weil sie gleichzeitig diffus und konkret ist, man sich nur halb gewusster historischer Versatzstücke bedienen muss, aber eben auch weil es ein Grundmuster historischer Erfahrung gibt, das durch verschiedene Inhalte aktualisiert werden kann. In der Tat, der Welfe Heinrich der Löwe (ca. 1130-1195) war einer der Großen des Reichs. Seine Niederlage gegen Barbarossa und die darauf folgende Verbannung nach England (1180) wird in der aktualisierten Form als Verlust von Größe gedeutet und bildet das Grundschema des Narrativs. Das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg entstand dann 1235 auf den Eigengütern der Welfen, sein Territorium umfasste nur noch eine Bruchteil von Bayern und Sachsen, über die Heinrich der Löwe einstmals herrschte. Aber das Drama ging weiter. Aufgrund von Erbteilungen entstanden im neuen Herzogtum erst mehrere, am Ende zwei Linien der Welfen, die in Hannover beziehungsweise in Braunschweig residierten. In das narrative Schema passt, dass nur die hannoversche Linie im 17. Jahrhundert die Kurwürde erringen konnte, also wieder auf die Stufe von Heinrich dem Löwen zurückkehrte.

Eine Geschichte des Abstiegs?

Die Erfahrung des 19. Jahrhunderts wird ganz ähnlich gedeutet. Das 1815 gegründete Königreich Hannover “ging” 1866 “unter” und wurde eine preußische Provinz. Das Herzogtum Braunschweig kämpfte erfolgreich um seine Selbstständigkeit, aber nun war es der industrielle Aufschwung, der die preußische Stadt Hannover an Braunschweig vorbeiziehen ließ. Am Anfang des Jahrhunderts hatte Hannover halb so viele Einwohner wie Braunschweig, am Ende doppelt so viele. Braunschweig lag wieder im Hintertreffen. Getoppt wurde diese Entwicklung 1946 mit der Gründung des Landes Niedersachsen. Das bis dato (vom gleichgeschalteten Nazi-Staat einmal abgesehen) selbstständige Land Braunschweig wurde dem neu gegründeten Land Niedersachsen zugeschlagen – mit der Landeshauptstadt: Hannover. Und im Sport? In Braunschweig wurde 1874 das erste Fußballspiel in Deutschland gespielt. Doch für die Erinnerung noch wichtiger: Braunschweig war 1963 Gründungsmitglied der Bundesliga, Hannover musste draußen bleiben. Endlich einmal hatte man den Rivalen abgehängt. Doch schon ein Jahr später stieg Hannover auf. In der Meistersaison 1966/67 gingen beide Spiele gegen Hannover verloren. Beide Mannschaften erlebten dann ein Auf und Ab zwischen verschiedenen Ligen, aber Hannover kickt seit 2002 wieder erstklassig, Braunschweig erst seit dieser Saison.

Ein Konzept für den Geschichtsunterricht

Was hat das alles mit Geschichtsunterricht zu tun? Wir finden in diesem (Eintracht-)Braunschweig-Narrativ einen Erinnerungsort. Erinnerungsorte sind mit Bedeutung aufgeladene Bezugspunkte einer Gruppe mit einem Überschuss an symbolischer und emotionaler Dimension. Wobei „Ort“ metaphorisch gemeint ist. Das Konzept des Erinnerungsortes ist mehr als die Beschreibung, was an oder mit einem Ort vorgefallen ist. Es geht auch um seine Rezeption, Inanspruchnahme, Vereinnahmung und Interpretation, also um die Frage, durch wen, durch welche Gruppe, er im Laufe der Geschichte in Anspruch genommen wurde, unter Umständen auch von verschiedenen Gruppen und/oder immer wieder anders. An Erinnerungsorten treffen Geschichts-, Erinnerungs- und Identitätskonstruktionen, Sachüberreste, Text- und Bildquellen sowie populäre und wissenschaftliche Darstellungen, manifestiert in vergangenen und gegenwärtigen Erzählungen wie in einem Brennglas aufeinander. Sind Erinnerungsorte dann nicht Agenturen des Geschichtsbewusstseins? Wäre es nicht lohnend, ihnen im Geschichtsunterricht einen größeren Stellenwert einzuräumen? Könnte die Befassung mit Erinnerungsorten nicht der Curriculumdiskussion neue Impulse geben, die erst vereinzelt wieder aufgenommen wird? Ich glaube, ja. Ich bin der Auffassung, wir finden in Erinnerungsorten, wenn sie auf lokale, regionale, nationale, europäische, außereuropäische (und globale?) Kollektive angewandt werden, ein heuristisches Mittel, um zu sagen, welche historischen Themen ein Kollektiv für relevant hält. Denn sie bilden die Basis für die Identitätskonstruktionen von Kollektiven. Für den Geschichtsunterricht hätte die Analyse von Erinnerungsorten den Vorteil, nicht einer normativen Identitätsvermittlung zu verfallen, sondern Identitätsbildung(en) selbst zum Gegenstand des Unterrichts zu machen.

Literatur

- Bergmann, Klaus: Geschichtsunterricht und Identität, in: ders.: Geschichtsdidaktik. Beiträge zu einer Theorie historischen Lernens, 3. Aufl., Schwalbach/Ts. 2008, S. 90-99.

- Cobet, Justus: Das europäische Narrativ. Ein Althistoriker blickt auf die Ordnung der Zeiten. In: Berg, Nicolas u.a. (Hrsg.): Konstellationen. Über Geschichte, Erfahrung und Erkenntnis, Göttingen 2011, S. 191-211.

- François, Etienne: Auf der Suche nach den europäischen Erinnerungsorten, in: König, Helmut / Schmidt, Julia / Sicking, Manfred (Hrsg.): Europas Gedächtnis. Das neue Europa zwischen nationalen Erinnerungen und gemeinsamer Identität, Bielefeld 2008, S. 85-103.

Externer Link

- Braunschweig vs. Hannover: Nicht nur Fußball. In: NDR 1. Niedersachsen v. 7.5.2013. URL: http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/rivalitaet105.html (zuletzt am 19.11.13).

Abbildungsnachweis

Fankurve der Eintracht Braunschweig im letzten Spiel der Saison 2012/13 gegen den FSV Frankfurt (2:2). © Chivista, Abbildung gemeinfrei.

Empfohlene Zitierweise

Bernhardt, Markus: Erinnerungsorte, Eintracht Braunschweig und der Geschichtsunterricht. In: Public History Weekly 1 (2013) 12, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2013-751.

Copyright (c) 2013 by Oldenbourg Verlag and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.

The post Erinnerungsorte, Eintracht Braunschweig und der Geschichtsunterricht appeared first on Public History Weekly.

Archive und Twitter – einige selbstreflektive Gedanken

Ich muss bekennen: Meine eigene Aktivität auf Twitter ist noch recht jung. Lange habe ich geglaubt, 140 Zeichen dürften nicht annähernd ausreichen, um irgendeine Kommunikation zu führen, die auch nur ansatzweise fachlichen Standards genügen kann. Mit Facebook und einer Teil-Aktivität hier auf Archive 2.0 sah ich mich gut in den Sozialen Medien vertreten. Das war natürlich ein großer Irrtum. Eigentlich hätte ich es bereits bei der Offene-Archive-Tagung in Speyer ahnen müssen, der sich auch die Existenz dieses Blogs hier verdankt. Aber gut, damals war ich wohl irgendwie ein wenig schwer von Begriff. Jedenfalls war der Deutsche Archivtag 2013 für mich dann der Anlass, dieses Medium einmal näher auszuprobieren, insbesondere weil es mittlerweile mindestens eine gute Anleitung zum Twittern in der Wissenschaft im Netz gibt und gerade das Tagungstwittern nach spannendem Neuland klang. Und siehe da: Es hat nicht nur Spaß gemacht, sondern hat auch zum Entdecken einer völlig neuen Informationsebene und zum Kennenlernen vieler interessanter Leute geführt, deren Gedanken und Hinweise ich nicht mehr missen möchte. Und wir reden hier jetzt – um allen Kritikern zu begegnen – nicht vom morgendlichen Frühstück oder der abendlichen Partygestaltung, sondern von archivischen und geschichtswissenschaftlichen Fachinformationen. (Wie wenig „Spaß“ damit zwangsläufig verbunden sein muss, hat die ungemein intensive Nacherzählung der Pogromnacht unter @9nov38 gerade erst gezeigt.)

Tagungstwittern also, das war der Anfang. In Saarbrücken beim Deutschen Archivtag war so etwas noch nicht wirklich angekommen, auch wenn es doch eine kleine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen gab, die munter die Vorträge dokumentierten und kommentierten. (Ungeachtet der seltsamen Blicke in der Zuhörerschaft ob des vermeintlichen Herumspielens mit dem Handy.)

Auch wurde jüngst von der Bundeskonferenz der Kommunalarchive getwittert, ebenfalls sehr löblich, auch wenn ich mir hier doch mehr als die wenigen versprengten Tweets gewünscht hätte. (Ja, da draußen lesen tatsächlich Leute mit, also gebt uns Informationen!)

Vor diesem Hintergrund bleiben einem auf Twitter auch andere Tagungen nicht verborgen, die man nicht direkt im Blick hat, vielleicht weil es um historische Fragen geht, die einen allenfalls mittelbar interessieren, vielleicht weil es auch um Nachbarwissenschaften geht, die man nur mit halben Augen (wenn überhaupt) verfolgt. Schon bei kleinen Gruppen von Leuten, denen man auf Twitter folgt, kommt man aber recht schnell in Berührung mit solchen Themen, vielleicht weil die Leute, denen man folgt, selbst vor Ort sind, vielleicht weil sie entsprechende Vorträge kommentieren. Dabei bin ich auch in der kurzen Zeit, die ich auf Twitter dabei bin, auf zwei (nicht-archivische) Tagungen gestoßen, bei denen ich mich unweigerlich folgendes fragen musste:

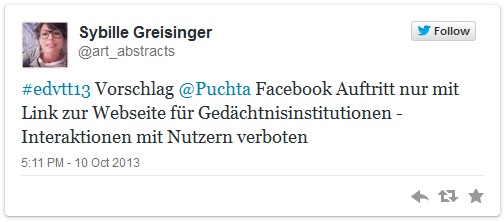

Vielleicht war das etwas hart formuliert, aber wenn man das dortige Aufeinanderprallen von Archivaren und Nicht-Archivaren schmerzhaft direkt verfolgen konnte, dann möglicherweise doch verständlich. Das erste waren die EDV-Tage in Theuern, die mir bis dato überhaupt nicht bekannt waren, aber mein Interesse auf sich gezogen hatten, weil dort – neben zahlreichen Vortragenden aus Bibliotheken und Museen – ein Archivarskollege über den Einsatz von sozialen Medien vortragen sollte: „Allheilmittel Web 2.0 und Social Media?“ lautete der fragende Titel, der mich gerade auch vor dem Hintergrund des eigenen archivischen Facebook-Auftritts sehr reizte. Nach mehreren Vorträgen über die Bedeutung und Rolle von sozialen Medien für Kultureinrichtungen folgte hiermit dann allerdings ein rigoroses Gegenprogramm – man hätte es am Untertitel schon ablesen können („Kritische Nachfragen zum Einsatz in Gedächtnisinstitutionen“):

Da blieb nur ungläubiges Staunen über kuriose Vorschläge…

… oder Sarkasmus…

… oder der nicht unberechtigte Vorschlag, es doch gleich zu lassen:

Ein bedauerlicher Einzelfall? Scheinbar nicht, wie dann jüngst bei einer Tagung zum Gedenkbuch zu Münchner NS-Euthanasie-Opfern erahnbar wurde. Auch hier stieß archivischer Konservativismus manchem Teilnehmer bitter auf:

Bei solchen Reaktionen bleiben manche Fragen: Haben Archive eigentlich derartig andere Rahmenbedingungen als Bibliotheken, Museen oder andere Kultureinrichtungen, dass sie sich solchermaßen zurückhaltend im Bereich der sozialen Medien zeigen müssen? Ist diese Abstinenz überhaupt von Interesse, weil der Adressatenkreis vielleicht nur aus ein paar vernetzten Hipstern und Nerds besteht, die breite Nutzerklientel aber überhaupt nicht erreicht? Und: Wissen wir Archivarinnen und Archivare eigentlich, wie wir uns nach außen präsentieren (und altbekannte Klischeebilder wiederbeleben)?

Für mich (und wahrscheinlich für die allermeisten, die dieses Blog hier lesen) sind diese Fragen rein rhetorischer Natur. Klar kennen wir Archivarinnen und Archivare Schutzfristen und müssen sie beachten, klar müssen wir ressourcenschonend arbeiten und nicht jedem neuen Hype hinterherlaufen und klar muss uns unser Standing in der Öffentlichkeit interessieren. Aber das Bild, das wir offenbar – zumindest mancherorts – abgeben, scheint nicht besonders schmeichelhaft. Vielleicht wäre das früher gar nicht sonderlich aufgefallen, aber dieser neue riesige Informationsraum, den soziale Medien schaffen, sorgt für eine neue Offenheit und einen neuen Informationsfluss. Gut so. Wenn die potentiellen Nutzer und auch Partner(-institutionen) von Archiven uns derartig hart angehen, dann sollte uns das zu denken geben. Facebook und Twitter sind auch wunderbare Evaluationstools, die uns verraten, was man von uns hält und wie man sich uns wünscht. Man muss vielleicht nicht alles erfüllen, was an uns herangetragen wird, aber letztlich müssen die Nutzer der zentrale Maßstab für unsere Arbeit sein. Hören wir auf Sie!

Ach ja, dafür muss man natürlich in den sozialen Medien vertreten sein. Also: mehr Archive rein in Facebook, auf Twitter, wohin auch immer. Unsere Nutzer haben uns dort etwas zu sagen!

Visual History

Wer kontrollierte und bestimmte in der Krisen- und Umbruchphase des späten Staatssozialismus, welche Bilder in die Öffentlichkeit gelangten? Wie unterschieden sich diese Praktiken und der Umgang der Bildproduzenten mit ihnen in den einzelnen Ländern des Ostblocks? Welche Rolle spielen Schulbücher als visuelle Medien? Wie wird in ihnen die Geschichte des Staatssozialismus visuell repräsentiert? Wie nutzte die Wissenschaft das Medium der Fotografie, um ihre Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit sichtbar und nachvollziehbar zu machen? Welcher Techniken bediente sie sich dabei? Vor welchen Problemen stehen die Bildarchive im digitalen Zeitalter? Geht die Kompetenz der Bildarchivare verloren oder ergeben sich mit der Digitalisierung neue Möglichkeiten der historischen Kontextualisierung von historischen Bildmaterialien?

Dies sind einige der Fragen, denen sich das Verbundprojekt „Visual History.

[...]

Suchmaschinen/Internet-Roman: Dave Eggers – The Circle

Eggers, Dave: The Circle. San Francisco: Knopf/McSweeneys, 2013. [Verlags-Info]

Fabula – Ressourcen und Informationen für Literaturwissenschaftler (Mittwochstipp 19)

Die Website Fabula richtet sich hauptsächlich an Literaturwissenschaftler, sucht aber die eng aufgefassten Disziplingrenzen zu überschreiten und den Austausch mit anderen Disziplinen zu fördern. Deshalb werden darauf oft interdisziplinäre Ressourcen vorgeschlagen, die auch für Vertreter anderer geisteswissenschaftlicher Disziplinen interessant sein … Continue reading →

„Creating Rurality from Below“

Ich hatte es vor einiger Zeit schon mal erwähnt: Am vergangenen Wochenende fand in Bamberg eine interdisziplinäre und internationale Tagung statt, organisiert von Marc Redepenning, Julia Rössel und Christoph Baumann, alle drei Sozial- und KulturgeographInnen.

http://www.blogs.uni-mainz.de/fb09cultural-geography/events-and-conferences/rurality-new-perspectives-and-themes/

http://www.blogs.uni-mainz.de/fb09cultural-geography/events-and-conferences/rurality-new-perspectives-and-themes/

Diskutiert wurde, wie man mit einem relationalen Verständnis von Ländlichkeit diese diskutieren und analysieren kann. Ich war eingeladen und durfte netterweise erste Überlegungen zu einem Kapitel meiner Habilitation zu den „Übergangsgesellschaften“ vorstellen.

Die Tagung war für mich sehr interessant und in vielerlei Hinsicht anregend. Nicht nur, dass ich sehr nette Menschen kennengelernt und interessante Gespräche geführt habe, ich habe auch einen ganzen Haufen methodischer und theoretischer Anregungen bekommen und war ganz überrascht von dem Werkzeugkoffer, mit dem manche Geograph/innen so unterwegs sind – sehr beeindruckend! Dass darüber hinaus mein Vortrag gut angekommen ist, ist natürlich ganz besonders toll und gibt mir einen kräftigen Motivationsschub!

Im Folgenden gebe ich nun eine Kurzfassung meines Vortrages wieder; wer an einer ausführlicheren Fassung interessiert ist: Ich bin dabei, einen Aufsatz daraus zu machen und werde selbstverständlich Bescheid geben, wenn er irgendwo erscheint.

„Ländlichkeit“ ist ein Konzept, das in der Geschichtswissenschaft in der Regel nur vermittelt eine Rolle spielt. Untersucht die Geschichtswissenschaft agrarische Gesellschaften, wird in der Regel das Charakteristikum „Ländlichkeit“ als Kennzeichen der untersuchten Gesellschaft vorausgesetzt, nicht aber selbst zu einem Gegenstand der Untersuchung gemacht. Untersucht man jedoch – und das ist in der Vergangenheit bereits ausgiebig unternommen worden – die Konstruktion von Ländlichkeit, so rücken vor allem bürgerliche, städtische Akteure in den Blick, etwa die „Agrarromantiker“, von denen Bergmann 1971 schrieb. Ländlichen Gesellschaften selbst schienen von diesen Ländlichkeitskonstruktionen weitestgehend unberührt zu sein; sie existierten quasi in einer anderen Sphäre.

Ich habe im Rahmen des Vortrags diese Forschungen insofern erweitert, als dass ich ländliche Gesellschaften als „Kontaktzonen“ in bestimmten Prozessen sichtbar mache. Kontaktzone – das ist ein Konzept, das vor allem in der post-kolonialen Forschung zu Globalisierungsprozessen eine Rolle spielt und erst langsam, vor allem vermittelt über Emily Rosenberg, seinen Weg in die Geschichtswissenschaft findet. Kontaktzonen sind in diesem Zusammenhang soziale Räume, die durch die Konfrontation und den Kontakt heterogener Interessen bestimmt sind, vor allem aber durch Hierarchien, Machtverhältnisse und die unterschiedliche Verteilung von Handlungsspielräumen gekennzeichnet sind. So kann man auch ländliche Gesellschaften als Kontaktzonen der Konstruktion von Ländlichkeit sichtbar machen.

In zwei Schritten bin ich anschließend diesem Konstruktionsprozess vor Ort, am Beispiel von Bernried, nachgegangen: am Beispiel von Heimatschutz-Gesetzgebung und der Förderung des Tourismus. Bernried eignet sich hervorragend für die Analyse dieser Beispiele – oder andersrum: Die Beispiele sind abgeleitet vom Bernrieder Fall, sicherlich wären auch andere Situationen denkbar, in denen Ländlichkeitskonstruktionen sichtbar gemacht werden könnten. Aber Bernried als früher Sommerfrische-Ort und Sinnbild eines (vermeintlich) unberührten oberbayerischen Dorfes im Voralpenland zeigt genau an diesen Stellen, wo Kontakte über die Dorfgrenzen hinaus bestehen, die exemplarisch analysiert werden können.

1. Zu diesem ersten Abschnitt habe ich bereits einen kurzen Text geschrieben. Wenn man den Maßnahmen zur Pflege heimischer Bauweise genauer nachgeht, stellt man schnell fest, dass diese zunächst (mindestens im Zeitraum bis zum Ersten Weltkrieg) vor Ort keine Relevanz hatten – oder anders gesagt: Es gab keine Baugenehmigungen, die ausgehend von der Heimatschutzgesetzgebung zum Schutz heimischer Bauweise nicht genehmigt oder nur unter Auflagen genehmigt worden wären. Aber sichtbar wird auch: Gebaut haben in Bernried in dieser Periode fast nur Städter – vor allem Angehörige des Bürgertums (vermute ich; fast alle von ihnen trugen Doktortitel), und zwar vor allem repräsentative Sommervillen, die sich ziemlich stark von der örtlichen Bauweise unterschieden. Und in der Regel waren das Entwürfe, die von einem orthodoxen Heimatschützer sofort kassiert worden wären – historizistischer Stilmix aus Folklore und Türmchen und Erkerchen. Es passierte aber nichts. Was kann man daraus schließen?

Entweder geht man davon aus: Okay, Heimatschutzgesetzgebung hat keinen Effekt, sie versandet irgendwo auf dem Weg von oben nach unten. Oder aber man fragt sich: Warum hat denn die Gemeindeverwaltung, die zuständig gewesen wäre für die Einhaltung der ortspolizeilichen Vorschriften, nicht interveniert? Dann wird das Nicht-Intervenieren zu einer aktiven Handlung, die mit bestimmten Motivlagen verknüpft sein könnte: etwa der Abwägung von monetären Interessen der Gemeinde (neue Grundsteuer-Zahler) mit ideellen (Heimatschutz); oder aber auch das bewusste Ignorieren von Heimatschutzvorstellungen, die den eigenen widersprechen (auch hierfür gibt es Hinweise). Wichtig ist also: Anhand der Heimatschutz-Gesetzgebung und ihrer (Nicht-)Umsetzung kann analysiert werden, dass die Möglichkeiten, das architektonische Bild des Dorfes zu beeinflussen, sehr ungleich verteilt waren. Die Heimatschutz-Propheten waren nicht besonders erfolgreich. Wie „erfolgreich“ oder nicht hingegen die örtlichen Akteure waren, findet man nur heraus, wenn man ihre Zielsetzungen kennt. Und es scheint zumindest möglich, dass sie – gemessen etwa an der Zielsetzung, möglichst viele Steuerzahler nach Bernried zu holen und diese nicht etwa mit irgendwelchen Bauordnungen zu verschrecken – durchaus erfolgreich waren.

2. Beinahe gleichzeitig mit der Implementierung der Heimatschutzgesetzgebung begann man in Bernried damit, den Ort für Touristen attraktiver zu machen. Zwar war Bernried auch schon vor der Wende zum 20. Jahrhundert ein Ort gewesen, an dem der eine oder andere prominente Münchner seine Sommerfrische verbracht hatte, schien es doch den örtlichen Verantwortlichen sinnvoll zu sein, einen Verein zu gründen, um Bernried attraktiver zu machen. Der „Dorfverschönerungsverein“ hatte es sich vor allem zur Aufgabe gemacht, Fußwege im Ortsbereich anzulegen, Baumalleen und schattige Wälder zu pflanzen sowie Parkbänke aufzustellen. Ganz offensichtlich war es also das zentrale Anliegen des Vereins, Bernried zu einem attraktiven Ort für eine zutiefst bürgerliche und touristische Aktivität zu machen: für den Spaziergang. Der erste Ansatz war, eine Promenade am Seeufer anzulegen. Dass dies letztlich am Widerstand des örtlichen Gutsbesitzers scheiterte, ist eine komplizierte Geschichte – offenbar befürchtete dieser, sein ländliches Gut werde an Wert verlieren, wenn ein öffentlicher Spazierweg darüber führte. Auch hier also waren die Chancen zur Gestaltung des Dorfes unterschiedlich verteilt; interessant erscheint darüber hinaus, dass der örtliche Verschönerungsverein nicht das architektonische (oder Kultur-)Bild des Ortes zu konservieren versuchte, sondern vor allem die „natürlichen“ Voraussetzungen des Ortes – die Naturnähe, den Ausblick etc. – durch Baumaßnahmen besonders hervortreten lassen wollte. Ländlichkeit wurde hier also vor allem über Natürlichkeit zu konstruieren versucht.

Es wird klar, dass man auch auf der Mikroebene die Herausbildung von Ländlichkeit beobachten kann – und sollte. Die Herausbildung war aber weder einfach durch städtische Akteure determiniert noch von den ländlichen Akteuren komplett steuerbar. Die Möglichkeiten, Ländlichkeit aktiv zu konstruieren und dauerhaft im Ortsbild zu verankern, waren sehr ungleich verteilt. Eine Analyse der „Kontaktzone Dorf“ nimmt also diese unterschiedlichen Vorstellungen und Verwirklichungschancen in den Blick, ohne bereits davon auszugehen, dass am Ende die „städtischen“, weil mit mehr Machtmitteln ausgestatteten Akteure als „Sieger“ aus der Schlacht hervorgingen. Zudem wurde sichtbar, dass nicht alle Formen der Ländlichkeits-Konstruktion schlichte Romantisierungen des Landlebens waren, sondern dass darüber hinaus auch eine instrumentelle Variante bedacht werden muss. Ein Beispiel ist die „ländliche Natürlichkeit“, die der Dorfverschönerungsverein forcierte, und die zumindest zu einem Gutteil dazu dienen sollte, Touristen nach Bernried zu holen.

Quelle: http://uegg.hypotheses.org/227

Fachforum Online-Moderation – Netzgestützte Lernbegleitung in der Hochschullehre

Am 22.11.2013 findet an der Fachhochschule Frankfurt am Main das nächste Fachforum des Kompetenznetz E-Learning Hessen statt. Thema des Fachforums ist “Online-Moderation – Netzgestützte Lernbegleitung in der Hochschullehre”. Dabei wird es vor allem um die hohen Ansprüche von onlinegestützten Lehrveranstaltungen an Hochschulen hinsichtlich der Betreuung und Lernprozessbegleitung gehen. Die ansprechende Gestaltung des virtuellen Kursraumes und wie genau Inhalte online bereitgestellt werden sollten, sind gleichermaßen Thema. Zudem wird es Einblicke in Methoden zur Lerneraktivierung und die Möglichkeiten zur Lernermotivation geben. In dem Fachforum wird in verschiedene […]

Lexikon zur Computergeschichte: Transmission Control Protocol – TCP

Virtuelle Bibliothek der Kartause Gaming geplant

Die virtuelle Bibliothek der Kartause Gaming. Digitale Rekonstruktion des Bibliotheksbestandes der ehemaligen Kartause Gaming in Niederösterreich “Gegenstand des Projektes ist die digitale Rekonstruktion der Bibliothek der Kartause Gaming in Niederösterreich, insbesondere des Handschriftenbestandes. Die seit dem Spätmittelalter historisch und theologisch bedeutende, in der Folge auf 20.000 Bände angewachsene Bibliothek wurde mit der Aufhebung des Klosters 1782 verstreut. Auf der Basis einer Datenbank sollen die teils bekannten, teils verschollenen und teils verlorenen Handschriften eruiert und virtuell zusammengeführt werden.” http://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/handschriften_projekte.htm Zu anderen solchen virtuellen Bibliotheken: […]