Filmstill: Arbeiter auf der Ringstrasse:

VIENNE EN TRAMWAY 1906 (ÖFM)

A transdisciplinary exploration of Vienna as a Cinematic City

Von einer „Filmstadt“ Wien zu sprechen, ist im Grunde paradox, verfügte Wien doch – die kurze Zeitspanne zwischen 1919 und 1922 ausgenommen – weder über eine nennenswerte Filmindustrie noch gehörte „Film“ jemals zu den ersten und wichtigsten Assoziationen, die Besucher ebenso wie Einwohner mit der Stadt in Verbindung brachten. Nicht ohne Grund: Weist doch die Mehrzahl der populären Bilder und Vorstellungen, die das globale Image der Stadt dominieren, in eine Zeit vor der Erfindung des Films. Von einem „gemütlichen Wien“ im Gegensatz zu einem „verständigen Berlin“ war bereits in der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts die Rede; die Selbstvermarktung als „Musikstadt“ – sowohl in der klassischen Spielart wie auch in der populären Ausprägung – war ein Produkt des späten 19. Jahrhunderts; und die nostalgische Verklärung der imperialen Vergangenheit, die bereits kurz nach dem Untergang der Monarchie 1918 einsetzte, aktualisierte nur eine seit dem Biedermeier ebenfalls als Wien spezifisch imaginierte Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die es niemals gegeben hat.

Filmstill: Umzug der slowakischen Minderheit in Wien, Favoritenstrasse: 1. MAI 1929. Anonyme Amateuraufnahmen von Umzügen und der Maifeier 1929 (ÖFM)

Diesem in der Hauptsache rückwärtsgewandten und dezidiert anti-modernen Wienbild hatte der konventionelle Kino-Film wenig entgegenzusetzen: Zum einen, weil er weder an der Hervorbringung des Bilds noch an der Kritik der Kehrseiten desselben federführend beteiligt war (letzteres war eine Sache des Theaters, der Literatur und des Kabaretts); zum anderen, weil insbesondere der Spielfilm frühzeitig die internationale Popularität des nostalgischen Wienbilds als entscheidenden Erfolgsfaktor entdeckt hatte. (In die Geschichte eingeschrieben: Erich von Stroheims „Merry-Go-Round“ von 1923.) Etwas zugespitzt, aber durchaus zutreffend könnte man behaupten, dass nicht der Wien-Film die Bilder und Vorstellungen der Stadt, sondern umgekehrt, die anderswo – in der Literatur, in der Bildenden Kunst, am Theater, in der populären Massenpresse etc. – erzeugten Bilder und Vorstellungen der Stadt den Wien-Film entscheidend beeinflusst haben.

Der Umstand, dass die Wien-Filme sich aus ökonomischen Gründen der Repräsentation eines in schroffem Gegensatz zur urbanen Realität stehenden Wienbilds verschrieben, ist sowohl für ihre bescheidene ästhetische Bedeutung verantwortlich zu machen wie auch für ihren geringen Erkenntniswert im Hinblick auf die Untersuchung Wiens als einer filmischen Stadt: Hinweise auf die historische Entwicklung zur modernen Großstadt wird man in diesen Filmen ebenso wenig finden wie Hinweise auf die Erfahrung eines auch in Wien von Kontingenz, Flüchtigkeit und Anonymität geprägten Großstadtlebens. Vor diesem Hintergrund erschien es nahe liegend, die Untersuchung Wiens als einer filmischen Stadt nicht vom repräsentativen Spielfilm aus in Angriff zu nehmen, sondern von einem etwa 300 sogenannte ephemere Filme umfassenden Filmbestand des Österreichischen Filmmuseums (ÖFM), der sich aus frühen kinematographischen Ansichten, Wochenschaubeiträgen, Industrie-, Werbe-, Avantgarde- und Amateurfilmen zusammensetzt, ergänzt durch Dokumentationen und Auftragsfilme von „mediawien“, der Filmsammlung der Stadt Wien.

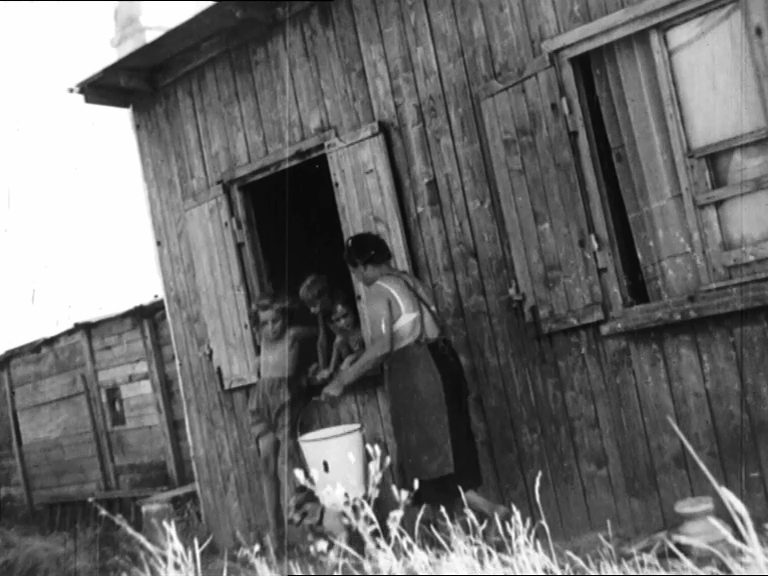

Filmstill: Elendsquartiere am Wienerberg, 1952: STADT AM MORGEN (media wien), Regie: Albert Quendler

Das Projekt Film.Stadt.Wien. entwickelte sich deshalb auch zu einem Erschließungsprojekt, das Filme, die allzu lange unbeachtet in Archiven lagen, für die wissenschaftliche Forschung aufbereitet und in weiterer Folge einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. Eine datenbankgestützte Website präsentiert ausgewählte Filmdokumente mit ihren Metadaten, klassifiziert sie nach unterschiedlichen Arten von Raumnutzung und Akteuren, offeriert time-code-basierte Sequenzanalysen, topografische Informationen und schriftliche wie visuelle Kontextmaterialien. Such- und Filterfunktionen ermöglichen die effektive Recherche von Personen und Landmarks in spezifizierten Zeiträumen. () Der beträchtliche Aufwand, der mit einer solchen Form der Erschließung verbunden ist, knüpft sich an die Erwartung, dass in den Bildern „ein außerordentlicher Schatz an faktischer, historischer, sozialer und materialer Information aufbewahrt wird“ (Thomas Elsaesser), den schriftliche Quellen entweder gar nicht oder jedenfalls nicht in derselben Weise zugänglich machen.

Wo der Wien-Film die Logik seiner Erzählhandlung der Logik gängiger Wien-Klischees unterwirft, beobachten wir bei den einzelnen Gattungen des ephemeren Films eine Vervielfältigung der Bezugsrahmen und zugleich eine Fragmentierung der Erzählhandlung: Aufsehen erregende oder den Alltag skandierende Ereignisse bei den Beiträgen der „Wochenschau“; das Familienleben bzw. die „Verfestigung und Verfestlichung“ (Alexandra Schneider) anderer Formen der Gemeinschaft beim Amateurfilm; technische Erzeugnisse und Verfahren, Produktions- oder Betriebsabläufe, Rationalisierungsprozesse, Mitarbeiterkommunikation und Produktwerbung beim Industrie- und Werbefilm; schließlich die wütende Bezugnahme auf und brüske Zurückweisung der Wien-Klischees beim Avantgardefilm. Jede dieser fragmentierten Erzählhandlungen bezeichnet einer analytischen Stadtgeschichte den Ort, an dem sie weitere Grabungen durchführen und auf diese Weise zur Rekonstruktion jener urbanen Bezugsrahmen beitragen kann (vgl. Henri Lefebvre), die dem ephemeren Film zugrunde liegen, ohne von diesem ausdrücklich artikuliert zu werden.

Siegfried Mattl ist Leiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Geschichte und Gesellschaft, Wien (Projektleiter Film.Stadt.Wien)

Vrääth Öhner ist Assistent und Vizestudienprogrammleiter am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien (key researcher Film.Stadt.Wien)

Film.Stadt.Wien war ein vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds gefördertes Projekt. Es wurde in enger Zusammenarbeit von Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft, den FilmkünstlerInnen Gustav Deutsch und Hanna Schimek, dem Österreichischen Filmmuseum. Datenbank- und Websitedesign: vonautomatisch (Patrick Kranzlmüller & Alex Swoboda) http://stadtfilm-wien.at/, http://geschichte.lbg.ac.at/research-program-news/filmstadtwien

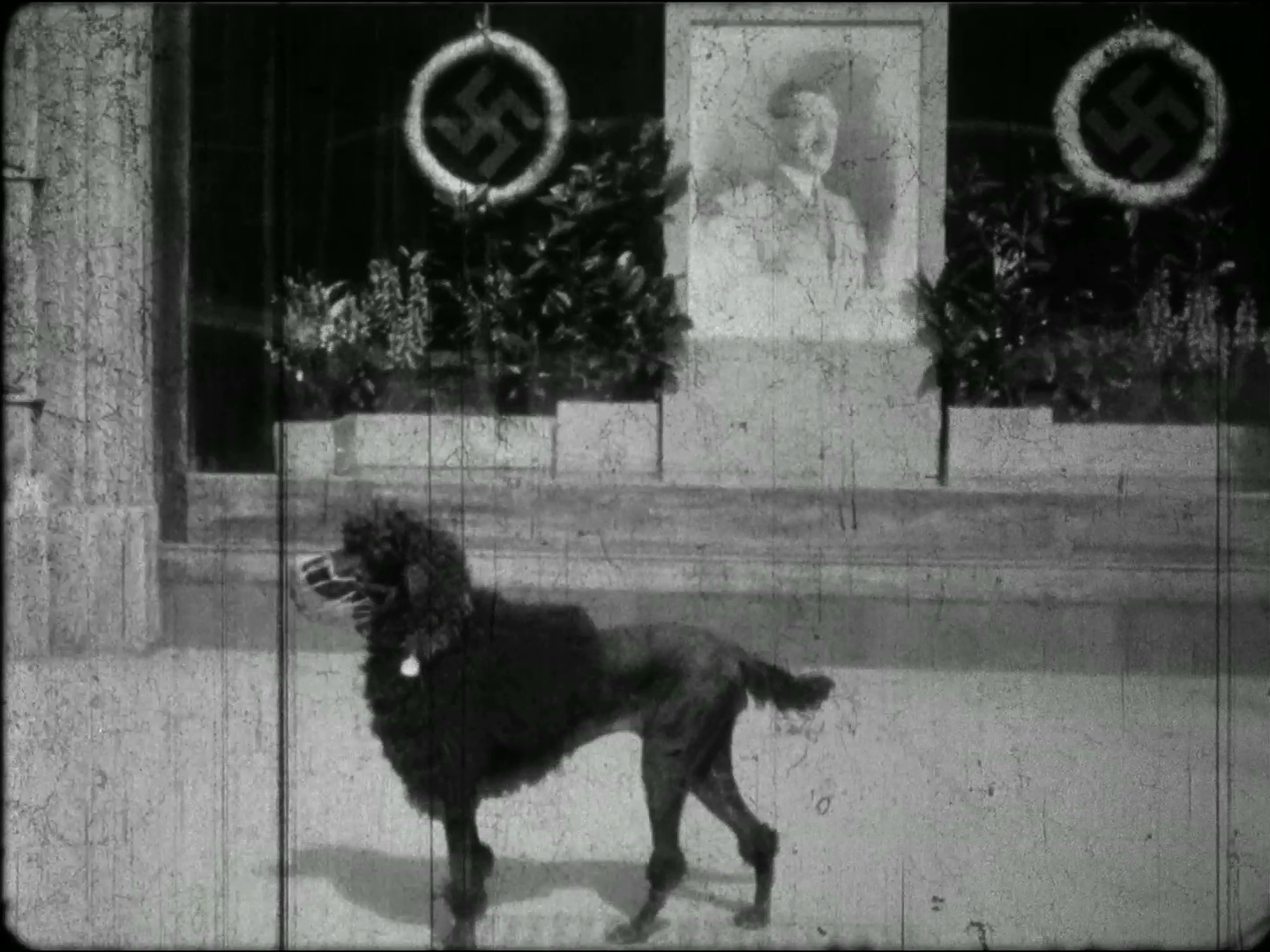

Filmstill: Vor einem „Hitleraltar“ (Loos-Haus am Michaelerplatz): AMATEURAUFNAHMEN WIEN, FRÜHJAHR 1938 (ÖFM)

http://stadtfilm-wien.at/film/104/

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/10/14/film-stadt-wien/