Anknüpfend an das Interview mit den Wissenschaftlern in unserer aktuellen Ausgabe „Kriminalität und soziale Normen” werden in einer Blogreihe in wöchentlichen Abständen weitere Kriminalsoziolog_innen auf gleiche Fragen zum Teil zu ähnlichen, zu einem größeren Teil aber auch zu sehr unterschiedlichen Antworten … Continue reading

Erinnerungskultur und Erster Weltkrieg

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2014/01/erinnerungskultur-und-erster-weltkrieg.html

18. Herrndorf oder die gefaltete Zeit

Die biographische Illusion

Die biographische Illusion

Am 26. August 2013, gegen 23.15 Uhr, steckt sich Wolfgang Herrndorf am Ufer des Berliner Hohenzollernkanals eine Pistole in den Mund, zielt auf das Stammhirn und drückt ab.

In diesem Moment wurden sie wieder zur Deckung gebracht, die verschiedenen Zeiten im Leben Wolfgang Herrndorfs, die in den Jahren zuvor auf teils abenteuerliche, teils tragische Weise auseinandergedriftet waren.

Die einfache Chronologie der Ereignisse, wie sie wohl jede klassische Biographie zum Besten geben würde, könnte dabei folgendermaßen aussehen: Wolfgang Herrndorf, geboren 1965, arbeitet als Maler und Illustrator, bevor er beginnt, Bücher zu schreiben: 2002 Debüt mit „In Plüschgewittern“, 2007 der Erzählungsband „Diesseits des Van-Allen-Gürtels“. Beide werden von der Kritik freundlich aufgenommen, verkaufen sich aber unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle. 2010 dann der Durchbruch: „Tschick“ stürmt die Charts und macht seinen Verfasser reich. Ein Jahr später erscheint der Roman „Sand“, die Literaturpreise purzeln nun auch. Parallel dazu schreibt Herrndorf an seinem Blog „Arbeit und Struktur“, das sein Leben mit dem Tod behandelt. Ein diagnostiziertes Glioblastom hatte inzwischen das Lebensende auf Sichtweite herangezoomt. Es war von Anfang an Herrndorfs Plan, das Blog ebenfalls als Buch zu veröffentlichen, was wenige Monate nach seinem selbstbestimmten Tod auch geschehen ist.

Aber so einfach, wie die Chronologie suggeriert, ist die Sache nicht.

Falten und Risse

In einem Interview-Buch befragte der Soziologe und Wissenschaftstheoretiker Bruno Latour sein großes Vorbild, den Philosophen Michel Serres, zu zahlreichen Themen seines Denkens und Arbeitens, unter anderem auch zur Zeit. Serres äußert bei dieser Gelegenheit seine Unzufriedenheit mit einem allzu schlichten Zeitverständnis, das darin nur eine gleichmäßig dahinfließende Linie zu erkennen vermag. Für ihn ähnelt die Zeit eher einem zerknitterten Taschentuch. Zwei Punkte, die bei einem ausgebreiteten, flachen Tuch noch weit voneinander entfernt liegen, können sich in der zerknitterten Variante annähern, können sich sogar überlagern und zusammenfallen. Wird das Tuch anders gefaltet oder zerrissen, können sich Punkte, die gerade noch in unmittelbarer Nachbarschaft lagen, weit voneinander entfernen. Nicht anders ist es mit der Zeit, die für Serres nicht einer gleichmäßig getakteten Chronologie folgt, sondern sich durch variierende Bezüglichkeiten auszeichnet und eher eine Topologie unterschiedlicher Nähen und Fernen ähnelt. [1]

Wolfgang Herrndorfs Buch „Arbeit und Struktur“ ist Ausdruck dieser Zerknitterung. Es ist nicht zuletzt ein Buch über die Zeit, besser: ein Buch von der Überlagerung und Verwirbelung der Zeiten und von ihrer gleichzeitigen und nachträglichen Historisierung. Es ist ein sprechendes Beispiel dafür, wie wir (unsere) Geschichte schreiben – und wie wir sie wohlmöglich anders schreiben könnten, wenn nicht gar anders schreiben müssten.

Schlägt man das Blog-Buch auf, scheinen die Zeiten noch in Ordnung zu sein. Die Darstellung ist übersichtlich, linear, chronologisch strukturiert. Die Einträge sind penibel mit Datum und Uhrzeit versehen, zeigen damit ein Nacheinander des Geschehens, das der temporalen Eindeutigkeit Vorschub leistet.

Die Aufzeichnungen beginnen, nachdem Herrndorf schon einige Wochen Kenntnis von seiner Diagnose hat. Die Leserschaft weiß, dass Herrndorf sterben wird, und Herrndorf weiß es auch. Damit könnten die Dinge ihren Lauf nehmen, könnten wir das langsame Sterben des Helden lesend abschreiten. Tun wir auch. Zugleich geschieht aber noch etwas anderes. Denn trotz aller Chronologie geraten die Zeiten schon auf den ersten Seiten in Unordnung, wenn Herrndorf beispielsweise in einem Prolog seiner Sehnsucht nach postnataler Bettwärme Ausdruck verleiht. Schon hier deuten sich die Turbulenzen an, in denen sich die Zeiten üblicherweise bewegen – nur dass wir dies unter den Bedingungen einer Uhren-und Kalenderzeit nicht mehr wahrzunehmen gewohnt sind. Angesichts einer unheilbaren Krebsdiagnose kommen diese temporalen Verwirbelungen wesentlich deutlicher zum Vorschein.

Das strikte Nacheinander der datierten Blogeinträge wird einerseits dadurch unterbrochen (und das ist wenig überraschend), dass mittels Erinnerungen, Rückblenden, Nostalgien, dass durch Prognosen, Visionen, Befürchtungen, Hoffnungen zwischen den Zeiten hin- und hergesprungen wird. Die Gegenwart des Krankheitsverlaufs wird gespreizt durch Ausflüge in Vergangenheit und Zukunft. Wohlbefinden wartet im Gestern, wartet in der Miele-Waschmaschine, Baujahr 1968, „als der Mond noch nicht betreten, Borussia Neunkirchen noch in der Bundesliga und das elektronische Signallämpchen nicht erfunden war.“ (S. 19) Das Grauen wartet in der ungewiss-gewissen Zukunft, die aller Voraussicht nach nur eine Aussicht bietet, deren Dauer aber völlig im Unklaren bleibt. „Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich nicht glaube, und ich werde fertig mit allem. (geweint)“ (S. 22)

In der Zeitmaschine

Wäre es nicht so witzig und so tragisch, nicht so präzise und so schonungslos beschrieben – diese Zeitumgangsformen könnten kaum überraschen, denn das sind die Zeitfaltungen, die wir alle aus unserm Alltag kennen. Interessanter wird es, wenn das Buch noch weitere Zeitschichten einknickt. Herrndorf schreibt im Frühjahr und Sommer 2010 von der Arbeit an dem „Jugendroman“, dass er bereits für eine 3000er Auflage dankbar wäre und dass er nach dem Erscheinen enttäuscht ist über das Ausbleiben von Rezensionen oder überhaupt irgendwelchen Reaktionen – und der Leser denkt unweigerlich: Meine Güte, er hat noch gar keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Man möchte ihm durch das Buch und durch die Zeiten und über die Schwelle von Leben und Tod hinweg zurufen: Halte noch ein wenig aus, dann wird er kommen, der Erfolg für deine Arbeit, der Lohn für all die Mühen. Aber was nützt das? Kaum ist die für uns bereits vergangene Zukunft des Riesenerfolgs von „Tschick“ auch in Herrndorfs Gegenwart angekommen, bleibt nur der Schluss: „25 Jahre am Existenzminimum rumgekrebst und gehofft, einmal eine 2-Zimmer-Wohung mit Ausblick zu haben. Jetzt könnte ich sechsstellige Summen verdienen, und es gibt nichts, was mir egaler wäre.“ (182)

Man kommt sich vor wie bei „Back to the future“, nur dass wir keine zauseligen Erfinder und keine komischen Zeitmaschinen benötigen, sondern nur den Blätterteig der Zeit aufmerksam beobachten müssen, um uns zwischen seinen Schichten bewegen zu können. [2] Denn der zukünftige „Tschick“, der hier noch nicht mal einen Titel hat, aber schon bald in der deutschen Literaturgeschichte des frühen 21. Jahrhunderts einschlagen wird, ist für die Leserschaft schon längst Vergangenheit, während er für die Gegenwart des Schreibenden kaum mehr ist als vage Zukunft. Diese Temporaltektonik wird durch die Todesthematik nochmals verkompliziert. Denn während wir Lesenden bereits wissen, wann und unter welchen Bedingungen Herrndorfs Leben endet, muss man mit ihm durch die gesamte, über 400 Seiten währende sichere Unsicherheit gehen, dass der Tod zwar kommt, aber keinen Termin nennen will. Morgen, nächsten Monat, in einem Jahr, gar in zehn Jahren?

Insbesondere in der ersten Hälfte des Buchs bewegen sich die Zeiten von Erzähler und Leser auf denkbar unterschiedlichen Ebenen. Die verschiedenen Zukünfte Herrndorfs – einen Jugendroman zu schreiben, der sich wahrscheinlich wieder nicht verkaufen wird, zu sterben, aber nicht zu wissen wann, und noch ein wenig Lebenszeit zu haben, aber nicht zu wissen wie viel – werden in der historisierenden Rückschau vereindeutigt zu einem linearen Ablauf. Dabei zeigt uns Herrndorfs Lebens- und Todesgeschichte, wie wichtig es ist, diese Vielfältigkeit der Zeiten aufrecht zu erhalten. Auch die fotografischen Selbstporträts, die in das Buch eingefügt sind, springen dem Betrachter als mediale Kreuzungspunkte der Zeiten ins Auge. Wir sehen dieses Bild nicht nur in unserer eigenen Gegenwart, sondern wissen zugleich um die Zukunft des Abgebildeten – die für uns bereits Vergangenheit ist. [3]

Diese möglichen und unmöglichen, gewissen und ungewissen Faltungen der Zeit fallen in der Gegenwart und im Leben Herrndorfs zusammen und führen zu einem Zustand (nicht nur, aber auch) der temporalen Lähmung: Während das Bewusstsein schon am Ziel der Reise angekommen ist, muss es noch warten, bis der Körper hinterherkommt. „Ein großer Spaß, dieses Sterben. Nur das Warten nervt.“ (401)

Aber je weiter das Buch voranschreitet, desto mehr kann man beobachten, wie sich die zerknitterte Zeit auseinanderfaltet, um sich der reinen Gegenwart zu ergeben – einer Gegenwart, die sich zunehmend darauf konzentriert, den richtigen Zeitpunkt des selbst gewählten Todes zu bestimmen: „Die Zukunft ist abgeschafft, ich plane nichts, ich hoffe nichts, ich freue mich auf nichts außer den heutigen Tag.“ (218)

Postskriptum: Hatte ich bereits erwähnt, dass „Arbeit und Struktur“ ein packendes Buch ist, ein großes Buch, das mit seiner verknappten und kristallklaren Sprache keine heuchlerische Sentimentalität aufkommen lässt, das schonungslos offen ist bis zur Schmerzgrenze, das witzig ist und voller Einfälle sprudelt, das Hoffnungen und Verzweiflungen aufblitzen lässt, das man auch und gerade dann lesen sollte, wenn man sich zufällig überhaupt nicht für gefaltete Zeiten interessiert? Noch nicht? Nun, dann wissen Sie, was Sie jetzt zu tun haben.

[Wolfgang Herrndorf: Arbeit und Struktur, Berlin 2013]

[1] Michel Serres: Aufklärungen. Fünf Gespräche mit Bruno Latour, Berlin 2008.

[2] Hans Magnus Enzensberger, Vom Blätterteig der Zeit. Eine Meditation über den Anachronismus, in: ders, Zickzack. Aufsätze, Frankfurt a.M. 1997, 9-30.

[3] Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt a.M. 2009.

Einsortiert unter:Geschichtstheorie, Zeit und Geschichte Tagged: Arbeit und Struktur, Pluritemporalität, Wolfgang Herrndorf, Zeit

Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2014/01/13/18-herrndorf-oder-die-gefaltete-zeit/

Fundstücke

- Eine Homepage bietet Sekundärtexte zum Zweiten Weltkrieg (englischssprachig) an. Wer das hässliche 90er-Layout übersteht, findet vielleicht etwas Interessantes.

- Die FAZ hat was zum Hartmannsweiler Kopf. Der Umgang mit dem Ersten Weltkrieg in Deutschland und Frankreich ist schon strange.

- Das Jahr 2014 wird schlimm. Oh ja.

- Serbien spinnt schon rum.

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2014/01/fundstucke.html

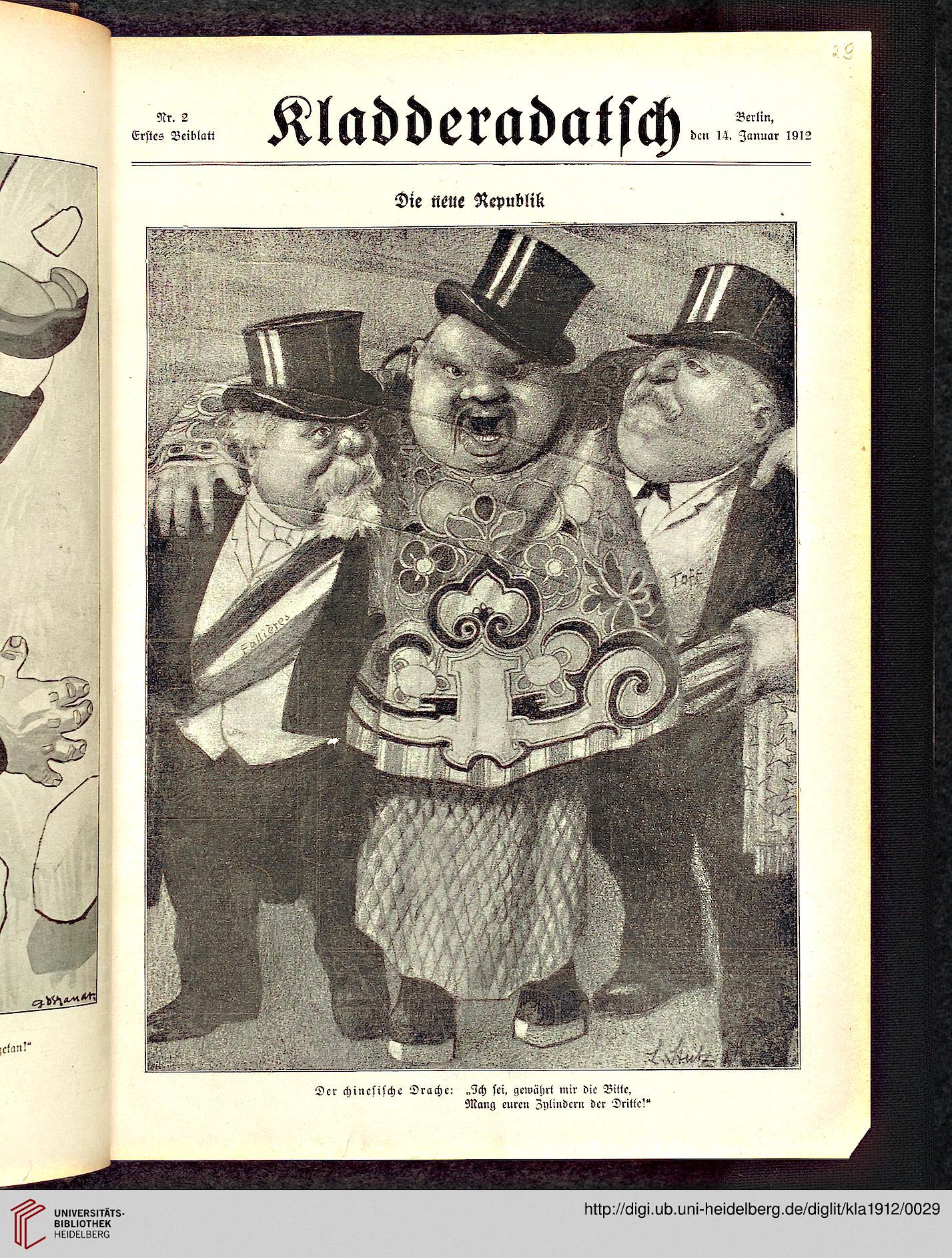

Ein Bild sagt mehr … (XIV): “Die junge Republik” (1912)

Mit dem 1. Januar 1912 - guó chénglì jìniàn 國成立紀念 – begann offiziell die Republik China. Drei Tage vorher, am 29. Dezember 1911 war Sun Yat-sen 孫逸仙 zum provisorischen Präsidenten ernannt worden. In den europäischen Zeitungen waren die Entwicklungen in China eher Randnotizen, die Schlagzeilen dominierten andere Themen. Das spiegelt sich auch in deutschen satirisch-humoristischen Periodika[1], wo China nur selten groß thematisiert wird. Umso überraschender wirkt die Titelseite des Kladderadatsch vom 14. Januar 1912 mit “Die neue Republik”.

“Die neue Republik” (Kladderadatsch Nr. 2 (14.1.1912)

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg (Nutzung gemäß CC-BY-SA 3.0 DE)

Die Karikatur von Ludwig Stutz (1865-1917) zeigt eine ziemlich durch Kleidung, Bart und Zopf als chinesisch markierte Figur mit einem glänzenden Zylinder auf dem Kopf. “Der chinesische Drache” hat die Arme um die Schultern des französischen Präsidenten Armand Fallières (1841-1931, Präsident 1906-1913[2]) und von US-Präsident William Howard Taft (1857-1930, Präsident 1909-1913[3]) gelegt, die durch Porträt und Inserts markiert sind, bei Fallières steht der Name auf einer Tricolore-Schärpe, bei Taft auf der Frackweste, er trägt die US-Flagge als Kummerbund.

“Der chinesische Drache” spricht zu den beiden:

“Ich sei, gewährt mir die Bitte,

Mang euren Zylindern der Dritte!”

Die Anspielung auf den Schlussvers von Schillers Bürgschaft[4] impliziert den Anspuch, gleichberechtigter Partner zu sein. Der Zylinder ist allerdings nur ‘draufgesetzt’, Kleidung und Haartracht sind traditionell. Ob sich der Chinese jovial zwischen die beiden drängt oder von den beiden gestützt wird, bleibt offen …

―

- In den satirisch-humoristischen Periodika Österreich-Ungarns war das etwas anders, dort finden sich – ganz gegen den internationalen Trend – häufig Bezüge auch China.

- Kurzbiographie: Armand FALLIERES (1906-1913) bei elysee.fr.

- Kurzbiographie: William Howard Taft auf whitehouse.gov.

- Vgl. Friedrich Schiller, “Die Bürgschaft”. In: Ders. (ed.), Musen-Almanach für das Jahr 1799 (Tübingen: Cotta 1799) S. 176-182.

Stefan Lülf: Die Rolle der bayerischen Kommunalverwaltungen im Flugverkehr der Weimarer Republik. Workshop Weimar / Infrastruktur- und Kommunalgeschichte

In der Weimarer Republik begann in Deutschland der zivile Flugverkehr. Bereits 1919 richtete der „Rumpler Luftverkehr“ eine Verbindung von Augsburg über München nach Berlin ein, was den Auftakt des regelmäßigen Linienverkehrs in Bayern darstellte (auch wenn diese Strecke bereits nach wenigen Monaten wieder eingestellt wurde). Insbesondere in denJahren 1924-1930 erlebte der Freistaat, wie auch andere Teile der Republik, eine regelrechte Euphorie um das neue Verkehrsmittel. Sehr viele, auch kleinere Städte bemühten sich, einen Anschluss an das Luftverkehrsnetz zu erhalten. Insgesamt gelang es dabei 11 bayerischen Städten innerhalb der Weimarer Republik zeitweise an den regelmäßigen zivilen Linienflugverkehr angeschlossen zu werden (München, Nürnberg/Fürth, Augsburg, Regensburg, Bayreuth, Hof, Schweinfurt, Coburg, Bamberg, Würzburg, Bad Reichenhall). Im hier kurz skizzierten Wachstum des Liniennetzes spielten die Städte eine sehr große Rolle, da sie nicht nur die Landeplätze samt Einrichtungen (wie z.B. Flugzeughallen) zur Verfügung stellten, sondern sich auch an der Subventionierung der Strecken beteiligten (die Subventionsquote der Fluglinien lag in dieser Zeit in der Größenordnung von 70-80% der Kosten). Diese Würdigung der Bedeutung der Städte ist in der Forschung zum Luftverkehr der Weimarer Republik Konsens, jedoch fehlt bisher eine über Einzelfallstudien hinausgehende Erarbeitung der hinter dem Engagement der Kommunalverwaltungen stehenden Diskussionen. Das soll die hier vorgestellte Dissertation für Bayern leisten. Aufbauend auf dem Bestand des federführenden bayerischen Staatsministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie, werden hierzu die Akten in den relevanten Stadtarchiven als Quellen dienen. Das Ziel der Arbeit ist es, zum einen die Rolle lokaler Strukturen in der Erfolgsgeschichte (?) des neuen Verkehrsmittels zu erarbeiten, zum anderen die Diskurse vor Ort nachzuvollziehen, die zu einer aktiven Rolle der Stadt führten. Hierbei soll untersucht werden, welche Akteure mit welchen Argumenten den Prozess anstießen und unterstützten, sowie welche Hindernisse und Gegner die Idee eines Anschlusses an das Flugnetz hatte. Auf Basis der bisherigen Quellenarbeit werden derzeit u.a. folgende vereinfacht dargestellte Gedankengänge über die Rolle der Kommunalverwaltungen verfolgt:

■ Ob der von vielen Städten angestrebte Anschluss gelang, hing in erster Linie daran, ob ein Platz im kommunalen Eigentum zur Verfügung stand. Wenn dies nicht der Fall war, wurde der Plan in den Zeiten der Euphorie zwar verfolgt, dann aber wieder fallen gelassen, als die Stimmung Ende der 1920er Jahre langsam umschlug.

■ Nachdem der Flugverkehr die hohen Erwartungen nicht zu erfüllen schien, nahm die Euphorie ab. Jedoch finanzierten diejenigen Städte, die bereits Geld in einen Flugplatz investiert hatten, den Verkehr noch weiter (Pfadabhängigkeit?), bis dann in Folge der Weltwirtschaftskrise 1930/31 die meisten Städte die Subventionierung einstellten und der Kurzstreckenverkehr zusammenbrach.

■ Eine sehr aktive Gruppe in den Bestrebungen fast aller Städte sind die in zahlreichen Vereinen organisierten ehemaligen Piloten aus dem ersten Weltkrieg. Im Streben nach Sportflugplätzen verbanden sie die Bitte um städtische Unterstützung mit der Möglichkeit, die Stadt an das Luftverkehrsnetz anzubinden. Eine Herausforderung der Arbeit besteht darin, den in den Akten sehr gut zu greifenden politischen Diskurs in den bayerischen Städten in einen breiteren Kontext zu stellen. So ist zum Beispiel die Diskussion um Sinn und Unsinn der Kurzstrecke ein zentraler Streitpunkt in den Fachkreisen dieser Zeit, zu der unzählige Denkschriften in ganz Deutschland existieren. Darüber hinaus kann das Verhalten der Akteure in den Kommunalverwaltungen nur vor dem Bild der Euphorie rund um die „Krone der Verkehrsmittel“ verstanden werden. Hierfür sollen punktuell andere Quellenarten wie Filme, Illustrierte, Werbeplakate etc. herangezogen werden, ohne sich jedoch von der zentralen Fragestellung zu weit zu entfernen. Ebenso sollte die Arbeit um eine wirtschaftliche Betrachtung ergänzt werden, die sich die umfangreichen Passagierstatistiken der Fluglinien zu Nutze macht. Diese erlauben Einblicke in das Reiseverhalten der bayerischen Fluggäste und sind zugleich auch Argumentationsmaterial in den Diskussionen der Städte.

Zurück zum Themenbereich Kommunal- und Infrastrukturgeschichte

Thomas Schütte: Michael Kardinal von Faulhaber in der bayerischen Politik. 1918-1933. Workshop Weimar / Personengeschichte

Michael Kardinal von Faulhaber war von 1917 bis zu seinem Tod 1952 Erzbischof von München und Freising und geborener Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz. Er war damit der bedeutendste Kirchenführer Bayerns und verfügte – ab 1921 als Kardinal und als enger Vertrauter des Apostolischen Nuntius und Kardinalstaatssekretärs Eugenio Pacelli – über beste Beziehungen in den Vatikan. Auf seinen USA-Reisen 1923 und 1926 knüpfte er wichtige Kontakte in den amerikanischen Katholizismus. Meine Arbeit befasst sich zum einen mit seinem Einfluss auf und seiner Rolle in der bayerischen Politik der Zwischenkriegszeit – als Kultuspolitiker, als Innen- und Außenpolitiker, und besonders als Symbolfigur für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Zum anderen geht sie der Frage nach, auf welchen Wegen und über welche Netzwerke und Foren Faulhaber in die politische Sphäre (besonders auch in die Bayerische Volkspartei) wirken konnte, was zu seiner Meinungsbildung zutrug, wie viel Spielraum innerhalb gesetzlicher und vom Heiligen Stuhl vorgegebener Standpunkte ihm selbst blieb.

Das Zentrum der Quellen für diese Dissertation bilden die 2010 wieder in kirchlichen Besitz gelangten (und seit 2012 der Forschung zugänglichen) Besuchstagebücher Kardinal Faulhabers, verfasst in Gabelsberger-Stenographie. In ihnen notierte Kardinal Faulhaber für seine gesamte Amtszeit als Bischof 1911 bis 1952 jeden Besuch, den er erhalten oder getätigt hatte, mitsamt einer Angabe des Gesprächsinhaltes und der Argumentationsstruktur seines Gegenübers. Aufgrund von Faulhabers engen Kontakten mit den führenden Gestalten der bayerischen Landespolitik finden sich in diesen Besuchstagebüchern zahlreiche vertrauliche Gespräche, in denen bayerische Landespolitik und Landeskirchenpolitik gestaltet wurde und zu denen oft keine Parallelüberlieferung existiert. Darüber hinaus scheinen in diesen Aufzeichnungen – wie in keiner zweiten zeitgenössischen Quelle – die politische Kommunikationsstuktur Münchens und die Netzwerke der politischen und geistlichen Akteure auf Lokal- Landes- und Reichsebene auf.

Manche Persönlichkeiten geraten hierbei schnell in den Blick: Die Kabinettsmitglieder der Bayerischen Volkspartei, jene Geistlichen, die als Abgeordnete dem Land- und Reichstag angehörten, die apostolischen Nuntien von München und Berlin. Die Rolle anderer Akteure in Faulhabers politischen Netzwerken, wie der weiteren Mitglieder der Freisinger Bischofskonferenz, der Ministerialbürokratie, der abgedankten königlichen Häuser oder des alten bayerischen Hofadels sind weit undurchsichtiger.

Für alle diese Personengruppen finden sich in den Besuchstagebüchern ausführliche Eintragungen, der Kreis der Akteure ist jedoch so groß und wenig scharf getrennt, dass bei herkömmlichen Verfahren der Quellenauswertung die Übersicht nicht gewährleistet ist. Es drängt sich daher der Einsatz der Methode der EDV-gestützten, quantitativen Netzwerkanalyse deutlich auf; die Quellenbasis ist mit den seriellen, dynamisch gestaffelten und außerordentlich vollständigen Besuchsnotizen hierfür besonders geeignet. Die Ergebnisse einer rein quantitativen Netzwerkanalyse – der Netzwerkgraph und mathematisch errechnete Zentralitäts- und Netzwerkdichtewerte – erlauben jedoch keine valide Beantwortung der Fragestellung.

Dieser Problematik wird mit einer Kombination aus formaler (d.h. quantitativer) und qualitativer Netzwerkanalyse begegnet: Der Netzwerkgraph ermöglicht eine strukturierte Übersicht über die Beziehungskonstellationen, sowie die Bestimmung von strukturellen Schlüsselpersonen. Die Quellenbasis wird zu diesem Zweck um die schriftlichen Auslaufregister des Erzbischöflichen Sekretariates (um rein per Schriftverkehr geführte Kontakte Faulhabers abzubilden) und Beziehungsdaten aus Korrespondenzen verwandter Nachlässe (um weitere Informationskanäle zu identifizieren) erweitert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in einem folgenden Schritt anhand der Quellen aufgearbeitet und in die chronologische Gesamtdarstellung eingeordnet.

Zurück zum Themenbereich Personengeschichte

Maria Magdalena Bäuml: Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus zwischen 1926 und 1933. Workshop Weimar / Institutionengeschichte

Seit 1924 wurde Bayern durch eine Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Heinrich Held geführt. Dessen Amtszeit brachte zunächst eine Beruhigung in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht mit sich, insbesondere im Hinblick auf die Turbulenzen der Zeit zuvor wie dem Hitlerputsch. Doch dass die Konsolidierung nur oberflächlich war, zeigte sich innerhalb kürzester Zeit. So wies der bayerische Staatshaushalt bereits seit 1925 ein wachsendes Defizit auf. Aus dieser Verschärfung der wirtschaftlichen Situation nach der Weltwirtschaftskrise 1929, entwickelte sich in Bayern 1930 auf politischer Ebene eine Regierungskrise, die schließlich zum Austritt des Bauernbunds aus der Regierungskoalition mit der BVP führte, und damit zu einer bis 1933 geschäftsführend im Amt bleibenden Regierung Held. Diese musste sich nun der zunehmend aggressiveren Agitation radikaler politischer Gruppierungen aus unterschiedlichen Lagern zu auseinandersetzen, insbesondere mit den offensiv auftretenden Vertretern der NSDAP.

In meiner Arbeit untersuche ich die Arbeit des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zwischen 1926 und 1933. Angesichts der wirtschaftlichen Einschränkungen und politischen Unsicherheit stellt sich die Frage, inwiefern es möglich war, überhaupt staatliche Kulturpolitik zu betreiben. Konnte das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus angesichts der wirtschaftlichen und politischen Krisenphänomene gestaltend tätig werden oder musste man damit zufrieden sein, den aktuellen Bestand an kulturellen Einrichtungen und Werken zu bewahren? Oder mussten gerade in diesem Bereich, der noch primär in den Kompetenzbereich der Länder fiel und dem in der bayerischen Argumentation für die Eigenständigkeit des Landes somit eine hohe symbolische Bedeutung zukam, die Gestaltungsmöglichkeiten weiterhin und mit aller Macht ausgeschöpft werden? Darüber hinaus gilt ein weiteres Untersuchungsinteresse der Frage: Wie reagierte man von Seiten des Kultusministeriums auf die zunehmenden Angriffe radikaler Gruppierungen?

Die zeitliche Eingrenzung des Untersuchungszeitraums ergibt sich durch die Amtszeit des bayerischen Kultusministers Franz Xaver Goldenberger, der im November 1926 auf Franz Matt folgte. Er hatte das Amt bis März 1933 inne, als er durch die Nationalsozialisten seines Amtes enthoben wurde und Hans Schemm seine Nachfolge antrat.

Um diese Fragen zu beantworten, habe ich im ersten Teil meiner Arbeit einen organisationsgeschichtlichen Zugang gewählt, da die Handlungen des Ministeriums nur vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen zu verstehen sind. Über diesen Ansatz hinaus wurde jedoch auch die Forderung an die aktuelle Institutionengeschichte nach einer kulturhistorischen Erweiterung berücksichtigt, die den Blick auf die Rituale und den Habitus einer Behörde lenkt und damit auch nach informellen Mechanismen neben den Entscheidungsverläufen im Sinne der offiziellen Geschäftsordnung fragt. Vor diesem Hintergrund stehen im zweiten Abschnitt die Kompetenzen und Handlungsfelder des Ministeriums im Mittelpunkt und wie stark das Ministerium hierbei seine Eingriffsrechte geltend machte. Der abschließende dritte Teil beschäftigt sich mit besonders aussagekräftigen Phänomenen, die in der Regel in fast allen Zuständigkeitsbereichen des Ministeriums zu beobachten sind und daher einer gesonderten Behandlung bedürfen. Die Bandbreite reicht dabei vom Mikrokosmos der weiblichen Bildung über die innerdeutsche Frage der Kompetenzverteilung zwischen Ländern und Reich bis hin zum Makrokosmos der Außenkulturbeziehungen.

Die entsprechende ministeriale Überlieferung findet sich im Bayerischen Hauptstaatsarchiv unter dem Bestand MK. Diese Akten bilden den Hauptbestand für die vorliegende Arbeit, der Einblicke in die Betätigungsfelder und Entscheidungsabläufe innerhalb des Ministeriums ermöglichte, ebenso wie in die Kommunikation mit Gruppierungen außerhalb des Ministeriums. Komplementär erfolgte die Auswertung der Aufzeichnungen weiterer staatlicher Akteure, wie der anderen bayerischen Ministerien, des Ministerrats oder des Landtags, aber auch die Akten der Reichsbehörden. Diese sind neben Hinweisen zur Kompetenzverteilung insbesondere im Hinblick auf Fragen der Auslandskultur aussagekräftig, ebenso wie die Überlieferung des Archivs des Völkerbunds in Genf. Darüber hinaus wurde die ministeriumszentrierte Perspektive neben grauer Literatur durch die Nachlässe zentraler Akteure erweitert, sowie punktuell durch die Auswertung der Berichterstattung in den Zeitungen.

Zurück zum Themenbereich Institutionengeschichte

Lawrence Sterne digital

Argumentationshilfe für Sascha Lobo

"Schon das Wissen darum, im Zweifel kein Geschäftsgeheimnis bewahren zu können, kränkt."

Hierzu hat bereits Hermann L. Gremliza in der Dezember-Ausgabe von konkret (12/2013, S.9) das Nötige geschrieben:

"Für jeden, der sich keine Sorgen um die Sorgen seiner Bourgeoisie macht, weil sein Denken und Tun nicht von nationalen Grenzpfählen borniert ist, müßte es ein Grund größter Freude sein, daß Fortschritte bei der Produktion von Gütern nicht länger ein Monopol weniger bleiben, sondern in naher Zukunft allen zugänglich sein werden. Damit aus Kunden, Verbrauchern, Steuerzahlern und Sicherheitsrisiken Menschen werden mögen. Nieder mit dem deutschen Exportüberschuß! Es lebe die amerikanische Wirtschaftsspionage!"

Immerhin, Lobo lässt es nicht nicht bei der Zurschaustellung seiner Kränkung bleiben, am Schluss seines Beitrags fordert er Optimismus ein:

"Die bisherige Form der Netzbegeisterung hat sich (...) als defekt erwiesen, weil sie von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Nach dieser Kränkung muss ein neuer Internetoptimismus entwickelt werden. Eine positive Digitalerzählung, die auch unter erschwerten Bedingungen in feindlicher Umgebung funktioniert, denn der dauernde Bruch sicher geglaubter Grundrechte hält an."

Nun, was Internetoptimismus und positive Digitalerzählung anbelangt, helfe ich gerne weiter, es braucht schließlich nichts weiter, als die Abfolge Internetbegeisterung - Ernüchterung vom Kopf auf die Füße zu stellen und ich bin so frei, aus meinem Wiener Vorlesungs-Vortrag (in einer Fassung, die zur Publikation in der Zeitschrift "Zukunft" vorgesehen ist) zu zitieren:

"Die öffentlichen Räume der Städte, ganz gleich, ob es sich um den Taksim- oder den Tahrir-Platz, die Wall Street, um Sigmund Freud Park und Votivkirche in Wien oder die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau handelt, sie sind in den letzten Jahren zu Orten geworden, an denen rassistische Grenzregime, neoliberale Herrschaft und patriarchale Willkür mittels Besetzungen, öffentlicher Rede und Punkgebeten herausgefordert wurden und werden; dieselben Medien, Mobiltelefone, Netzwerke, Kameras sowie die von Konzernen betriebenen Social Media-Plattformen, die mit unserer fröhlichen Mithilfe zu unserer Kontrolle und Überwachung eingesetzt werden, spielten und spielen in diesen Fällen bei der Verbreitung von Aufklärung und Kritik eine wichtige Rolle.

Die Demokratisierung der Überwachung, die jeden und jede von uns von Objekten zu Subjekten der Kontrolle macht mag kein besonders sympathisches, anstrebenswertes Ziel sein; unter den Bedingungen der Kontrollgesellschaften können aber deren Medien und Instrumente durchaus nützlich sein, wenn es darum geht, um mit Heinrich Heine zu sprechen, die schweigend[e] Gewalt, die zu Zeiten Heines Religion und politischer Absolutismus, in unseren Zeiten Konzernzentralen und Geheimdienste darstellen, wenigstens zur Rede zu stellen und zum Argumentieren zu zwingen."