Graz, Franziskanerplatz 11

Geschichtswissenschaftliche Blogs auf einen Blick

Aus den über die Kommentarfunktion eingegangenen Begriffen und meinen eigenen hatte ich zunächst eine Liste zusammengestellt. Diese Liste habe ich nun angereichert, d.h. ich habe einige Begriffe durch Erläuterungen ergänzt. Man muss nicht jeden Begriff erklären, aber bei dieser Arbeit habe ich folgende Feststellungen gemacht:

Es gibt Assoziationen, die

Außerdem haben sich folgende Fragen ergeben:

Bei einigen Begriffen kann man eine sogenannte “laterale Arabeske” feststellen. Das sind Begriffe, die für sich eine Unterkategorie bilden, wie z.B.

Vielleicht sind noch mehr Unterkategorien enthalten, aber diese beiden fielen mir besonders auf.

Man kann anhand der Liste, den Fragen und Feststellungen sehen, welch einen Überblick man sich zu einem Thema aufgrund von Assoziationen verschaffen kann. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste zum Thema Ähnlichkeit ein Referat oder einen Vortrag halten, dann ist das doch eine gute Materialsammlung, mit der sich einiges anfangen lässt.

Je öfter man Listen erstellt, desto leichter fällt das Assoziieren. Übung macht den Meister. Außerdem ist es immer sehr hilfreich, gemeinsam mit anderen solche Listen anzulegen und hinterher zu vergleichen. Die Assoziationen anderer sind interessant und können völlig neue Aspekte des Themas öffnen. In der folgenden Liste stecken die Assoziationen von zehn Gehirnhälften [1], den anderen acht an dieser Stelle nochmals vielen Dank!

Nach wie vor gilt: weitere Begriffe und Erläuterungen sind herzlich willkommen!

Analogie: vergleicht man verschiedene Objekte, enthalten sie eine gewisse Übereinstimmung. Erwartung, dass etwas (analoges) eintritt, das man schon kennt. Analogie wird in der Täuschung erfüllt (sh. Zauberei). Analogien werden emotional belohnt (sh. dort).

Abbild: bezeichnet einen sehr hohen Grad an Ähnlichkeit, sh. auch Ebenbild

Abstammung: Dinge, die voneinander abstammen, sind sich in bestimmten Punkten ähnlich

Adaption: Anpassung.

Angleichung: etwas wird etwas anderem immer ähnlicher

annähernd

Allusion: Anspielung oder Referenz auf etwas anderes, als den gerade diskutierten Gegenstand. Illustriert eine Aussage und kann das Verständnis erweitern.

Beglaubigung: sh. Duplikat

Bezüglichkeit: Ähnlichkeit ist eine Verbindung zwischen den Dingen, bildet einen Zusammenhang.

Chamäleon: Anpassung an die Umgebung

Desorientierung: monotone, gesichtslose (auch ornamentfreie) Architekturen, bei denen Unterscheidungsmerkmale fehlen, führt zu Verirren und räumlicher Desorientierung.

Duplikat: sollte genauso aussehen, wie das Original. Damit man weiß, dass es so ist, wird das Duplikat beglaubigt.

Darstellung

emotionale Belohnung: Kommen wir mit etwas Neuem in Kontakt, bilden sich Gedächtnisspuren. Wiederholungen einer neuen positiven Erfahrung bereitet Lust (= emotionale Belohnung). Beispiel: ein Musikstück immer wieder hören.

Erfahrung: sh. emotionale Belohnung

Einzigartigkeit: einzigartig kann nur etwas einzelnes sein; ähnlich zueinander können mehrere Dinge sein (quantitativer Aspekt).

Erwartung: sh. Zauberei

Ersatz: Beschafft man sich Ersatz für eine Sache, sollte dieser meist genauso funktionieren wie das Original oder diesem zumindest sehr ähnlich sein.

Einheit

entsprechend

Ebenbild

eidetisches Gedächtnis: fotografisches Gedächtnis. Das Aussehen eines Gegenstandes genauso im Gedächtnis behalten können, wie es ist.

Feinheiten: manchmal muss man bei der Suche nach Ähnlichkeit auf die Feinheiten achten, um Unterschiede auszumachen.

Fälschung: Hat den Anspruch, dem Original möglichst ähnlich zu sein. Wird (nicht nur) in der Kunst für vermeintliche Originale viel Geld bezahlt, ist die Enttäuschung groß.

Faksimile: „mache ähnlich!“ Eine legale Nachbildung (im Gegensatz zur Fälschung).

Gleichheit

Gemeinsamkeit: Vergleiche können nur gemacht werden, wenn eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Grundlage, besteht.

Gruppierung: Gestaltgesetze, z.B. ein Viereck unter lauter Kreisen oder ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Gruppenbildung der Ähnlichkeit

Hundertschaft: viele äußerlich durch eine Uniform ähnlich gekennzeichnete Menschen mit einem Handlungsziel

Homogenität

Ikonizität: der Grad der Ähnlichkeit

isomorph: Kristalle haben eine isomorphe (gleichförmige) Struktur.

identisch

Janus

Kopie: sh. Duplikat

Karido: Browserspiel, bei dem Kunstwerke verglichen werden. Der Ähnlichkeitsgrad von Bildern bestimmt die Schwierigkeit des Spiels.

Klon: künstlicher eineiiger Zwilling, kann zeitversetzt geschaffen werden und leben.

Kongruenz: Übereinstimmung, z.B. zwischen verbaler und nonverbaler(bildlicher) Aussage

Lustgefühl: sh. emotionale Belohnung

Memory-Spiel

Nachts sind alle Katzen grau: Unterschiede werden bedeutungslos, wenn man von einer bestimmten Perspektive auf die Dinge schaut.

Nachahmung

Nähe: einander ähnliche Objekte stehen sich nahe; Verschiedenheit trennt und entfernt.

Nachbildung

Original: echt, ursprünglich. Genießt höheres Ansehen als das Duplikat oder die Kopie.

Paar: zwei Dinge sind gleich beschaffen

Parallele: etwas ist gleichartig; bezeichnet etwas, bei dem der Ähnlichkeitsgrad sehr hoch oder auch niedrig sein kann.

quasi

Redundanz: Redundante Information ist häufig mehrfach vorhandene gleiche Information. Damit ist sie überflüssig und kann weggelassen werden. In der Datenverarbeitung ist Redundanz eine Fehlerquelle. Gibt andererseits Sicherheit; wenn ein System ausfällt, springt das andere ein (z.B. beim Flugzeug).

Referenz: Bezugnahme. Maß nehmen am Referenzzustand (Normzustand, Standard).

Standards bilden: der Standard als gemeinsame Grundlage für Vergleiche. Standard ist ein analoger Zusammenhang.

Sinneserfahrung

suchen: Suche nach zueinander ähnlichen Bildern in Bilddatenbanken; bildbasierte Ähnlichkeitssuche (Computervision) und begriffsbasierte Ähnlichkeitssuche (funktioniert über die zuvor zu einem Bild eingegebenen Tags).

Similarität: in der Linguistik eine Relation, die Ähnlichkeit ausdrückt.

Stellvertreter

Spiegelung

synonym

so wie

Täuschung: sh. Fälschung

Umgebung: Die Ähnlichkeit von Objekten hängt auch davon ab, wie sehr sie sich von ihrer Umgebung unterscheiden.

Ungleich: sh. Unterschied

Unterschied: Unterschiede sind die Grundlage für Ähnlichkeit

Übereinstimmung

Vergleich: mächtiger Neuromechanismus beim Menschen. Um etwas bewerten zu können („Das gefällt mir“) müssen Lernprozesse vorausgegangen sein, anhand derer man durch Vergleich feststellen kann, ob man etwas besser findet als etwas anderes oder ob man die Sache z.B. besser meidet.

Verirren: sh. Desorientierung

Verwechslung: Wenn Dinge einen besonders hohen Ähnlichkeitsgrad aufweisen, kann man sich leicht vertun.

Verwandtschaft

Vertrautheit

Verständnis

Verdoppelung

Wiederholung

Wahrnehmung: Das Feststellen von Ähnlichkeit setzt zwei Dinge voraus: Wahrnehmung und einen Lernprozess. Man muss zuerst wissen, wie etwas ist, dann kann man aufgrund von Wahrnehmungsprozessen Unterschiede und Ähnlichkeiten feststellen.

Zwilling

Zauberei: funktioniert über die Erwartungshaltung. Man erwartet aufgrund eigener Erfahrung (=Lernprozess), dass etwas Bestimmtes geschieht. Bei der Zauberei tritt etwas anderes als das Erwartete ein.

zusammen gehören

[1] Hans Daucher (gab den Hinweis auf die Zauberei)

Margarete Kaufmann (sh. Kommentare)

Lilian Landes (sh. Kommentar)

Detlef Scherz (Original, Kopie und Redundanz)

Sabine Scherz

Quelle: http://games.hypotheses.org/449

Wie Kathleen Fitzpatrick in ihrem lesenswerten Buch “Planned Obsolence” (2011) [preprint] konstatiert, ist die Analyse dessen, was zu Digital Humanities gehört, leichter zu bewerkstelligen als DH wirklich zu praktizieren und die Kultur der kritischen Selbstreflexion bei der Texterstellung – immer noch das Hauptfeld der geistes- und kulturwissenschaftlichen Tätigkeit - ist bislang selbst unter den DH Affinen zu wenig ausgeprägt. Die Gründungsveranstaltung der deutschen Dependance der DH in Hamburg hat es in der kontroversen Diskussion um das Pflichtabo der Literary & Linguistic Computing( LLC), das mit der Mitgliedschaft erworben werden muss, gezeigt: Kann es sein, dass sich die Neugründung der DHD mit einem kommerziell operierenden Verlag verbindet, der wichtige Elemente wie OA verweigert? Was aber muss eine DH Zeitschrift leisten oder genauer: was sollten Autoren oder die community tun, die im Bereich der DH arbeiten, kurz, wie “schreibt” man DH richtig? Ich habe mir vor dem Hintergrund der kontroversen Diskussion und unter dem Eindruck von Fitzpatricks glänzender Analyse zur Frage der Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens einmal drei DH Zeitschriften angesehen (in subjektiver Auswahl), um nicht zuletzt auch im Sinne eines Selbstfindungsprozesses einige Kriterien für eine gute DH Publikation zu gewinnen.

Das Flaggschiff der DH, LCC, wird von Oxford University Press herausgegeben. OUP ist in seinem Ursprung zwar ein Universitätsverlag, arbeitet aber schon lange profitorientiert, nach kommerziellen, weniger wissenschaftlichen Gesichtspunkten (zu dieser Opposition siehe Fitzpatrick). Der Zugriff ist nicht frei, das Abo kostet für Privatpersonen samt Mitgliedschaft 123 Euro. Das liegt, was Zeitschriften im Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften anlangt, im oberen Bereich. Zum Vergleich: Gesellschaften wie die Renaissance Society of Amercia (RSA) veranschlagen samt Bezug der Renaissance Quarterly nur 50 USD. Ein Open Access Modell, sei es green way oder golden way, mittlerweile als Standard und guter Ton in den DH anerkannt, gibt es von Seiten des Verlages nicht (allenfalls unter Druck). Dass die Autoren im Besitz ihrer Rechte bleiben (vgl. das Editorial von Vanhoutte zum Heft 27 (2012) 1), ist zwar theoretisch ein Pluspunkt, der praktische Nutzen für OA ist jedoch zweifelhaft. Z.B. hat keiner der Beiträger des Heftes 27 (2012), 1 seinen Artikel online gestellt (Suche mit Stichwort Autor,Titel + erste Zeile des Haupttextes; jeweils nur LLC Treffer, d.h. Google indexiert die Hefte). Schaut man sich die Dokumente und Services selbst an, so werden Texte als HTML und PDF (die älteren nur PDF) angeboten, was eine analytische Nachnutzung unterhalb der Titelebene erschwert, denn Texte sind in den DH nicht nur Gegenstände der Lektüre, sondern auch der computergstützten Analyse (vgl. Thaller, in Historical Social Research, 37 (2012) 3) und automatisierten Vernetzung (semantic web). Verknüpfungen funktionieren nur innerhalb des Systems bzw. weitgehend unter Ausschluss nicht kommerziell arbeitender wissenschaftlicher Institutionen (Google Books, crossRef, etc.). Kodierungen von Entitäten im Text (Personen, Orte, Körperschaften, etc.) fehlen. Zitiert wird auf der Dokumentebene, feinere Adressierungen sind mittels Fragment-Identifier auf Grobkapitelebene möglich (dort nicht dokumentiert und daher nicht evident). Basis beibt das Paginierungssystem für Druckerzeugnisse. Erfreulicherweise wird eine DOI zum persistenten Zitieren geliefert. Mit DOI stehen auch weitere Funktionalitäten von crossRef zur Verfügung. Die institutionelle Langzeitarchivierung, die auch Access einschließen würde, ist ungewiss (zum Problem bereits Donald J. Waters, Urgent Action Needed (2005)). OUP untersagt es (deutschen) Bibliotheken, Titel herunterzuladen und selbst zu indexieren, so dass keine Möglichkeit besteht, Texte (langzeitzu)archivieren, zu aggregieren, in Mashups zu verbinden oder nach eigenen Suchkriterien und Rankinkmechanismen zu bearbeiten, allesamt Desiderate für DH Anwendungen (vgl. zum Prinzip Gabriel Bodard/Juan Garcės, Open Source Critical Editions: A Rationale. In Gabriel Bodard/Juan Garcės, Open Source Critical Editions: A Rationale, In: Text editing, Print and the Digital World, 83-98). Möglichkeiten zur freien Annotation innerhalb des Systems und damit eine transparente Alternative zum geschlossenen peer-review System gibt es nicht (Fitzpatrick, Kap.1). In nuce, eine am analogen Modell orientierte profitorientierte Zeitschrift mit einem überkommenen geschlossenen peer-review Modell, das den Nutzen gerade für den analytischen Teil der DH zweifelhaft erscheinen lässt. Natürlich hat die Verbindung mit einem kommerziellen Verlag auch Vorteile. Der Herausgeber, Edward Vanhoutte, hebt hervor, dass mit den erwirtschafteten, nicht unerheblichen Gewinnen DH Projekte gefördert und die freie Schwester DHQ unterstützt werden. Doch bleiben prinzipielle Bedenken. Bei allen Verlockungen des Geldes sollte man gerade für das Flaggschiff der DH die Gefahren einer solchen Verbindung nicht unterschätzen ( vgl. Fitzpatrick und die zunehmende Kommerzialisierung am Beispiel einer ähnlich gelagerten Kooperation der der American Anthropological Association mit Wiley-Blackwell, S. 183f.).

Eine weitere im deutschsprachigen Raum etablierte Zeitschrift ist das Jahrbuch für Computerphilologie - online, hg. v. Georg Braungart, Peter Gendolla und Fotis Jannidis. Die Zeitschrift ist OA. Texte werden nur in HTML angeboten. Angaben zum persistenten Adressieren finden sich nicht (DOI, URN, PURL o.ä.), die einzelnene Paragraphen sind zwar benannt, aber nicht über z.B. Fragmant-Identifier anspringbar (hier sollten zumindest Anker für interne Links eingefügt werden). Die Langzeitarchivierung ist über die Deutsche Nationalbibliothek gesichert. Leider werden keine Angaben zur Lizenz gemacht (z.B. CC), so dass ein Forscher oder eine Institution (Universität, Bibliothek, Wikipedia) im Falle einer (textanalytischen) Nachnutzung theoretisch immer anfragen müsste, ob Indexierung und Archivierung möglich sind. Eine automatisierte Nachnutzung ist auf der Basis des HTML Codes wie bei LLC zwar möglich, aber wie dort alles andere als optimal. Z.B. wäre es nur auf der Basis der class-Attribute möglich, Fußnoten in einer Suche zu differenzieren. Kodierungen von Entitäten fehlen ebenso wie stabile Verlinkungen von Literatur (zum Nachweis von Querververlinkungen). Systemimmanente Annotations- oder Feedbackmöglichkeiten gibt es nicht. Das Review-Verfahren liegt in der Hand der im Feld wissenschaftlich ausgewiesen Herausgeber, was sicher nicht schlecht ist, aber durch ein flankierendes offenes Annotationssystem gewinnen könnte. Dessen ungeachtet zeigt die Zeitschrift, wie sich mit relativ geringem Aufwand qualitativ hochwertige Beiträge online bringen lassen. Die Verbindung der Online Ausgabe zum mentis Verlag ist eher lose. Die Zeitschrift nutzt sinnvoll die Kompetenzen des Verlages im Print-Bereich, ohne sich ihre Freiheiten beschneiden zu lassen. Schwächen liegen vor allem darin, dass zuviel Wert auf Präsentation und zu wenig auf Möglichkeiten zur automatisierte Verarbeitung gelegt wird. Mit einem deutlich formulierten freien CC-Lizenzmodell könnte man dies ggf. verbessern, indem dadurch Interessenten in die Lage versetzt würden, die Texte herunterzuladen, mit entsprechenden tools zu “strukturieren” und neu zu indexieren.

Ein letzter Blick gilt denen in vielerlei Hinsicht hervorragenden Digital Humanities Quarterly (DHQ). Die erste positive Überraschung ist die Bereitstellung nicht nur als HTML, sondern auch XML, das sich an TEI orientiert, wenn auch nicht konsequent. So haben die Herausgeber proprietäre Namensräume (dhq:) integriert. Hier finden sich echte Strukturinformationen z.B. zu den zitierten Titeln, allerdings wurde – wohl aus Gründen des Aufwandes – darauf verzichtet, Entitäten zu kodieren. Hier zeigt sich ein Problem, dass viele DH Publikationen betrifft, dass nämlich Autoren nach wie vor in klassischen Formen wie WORD oder PDF liefern. Würde man die Ablieferung von XML zur Pflicht machen, wären im Vertrauen auf den Wunsch des Autors, es möglichst professional zu getstalten, weit differenzierte Kodierungen möglich. Die Kodierung selbst liesse sich durch passende Schemata steuern. DHQ bietet neben den eigentlichen Publikationsfunktionalitäten, eine Reihe von social services, wie Diskussions- und Annotationsmöglcihkeiten, die im wissenschaftlichen Umfeld perspektivisch unverzichtbar sind. Hervorzuheben ist, dass auf eine CC Lizenz geachtet wurde, die jedoch mit einer Unklarkeit behaftet ist. Die verwendete sehr enge Lizenz BY-NC-ND bedeutet einerseits, dass “kommerzielle” aber offene Player wie wikipedia ausgeschlossen werden, andererseits ist ND interpretationsbedürftig. Das in der Publishing-Policy zugesicherte Recht “to include it in other aggregations and indexes to achieve broader impact and visibility” wäre auf der Basis von ND (=”You may not alter, transform, or build upon this work”) eigentlich nicht sinnvoll möglich, denn wie soll eine andere Aggregation aussehen, die keine Änderungen vornimmt? Was ist hier eigentlich dasenige, was nicht verändert werden darf? Hier bedarf es weiterer Präzisierungen. Zu Persistent Linking findet sich bedauerlicherweise nichts. Die Artikel lassen sich auf Paragraphenebene mittels Fragment-Identifiern adressieren. Die Qualität wird im peer review Verfahren sichergestellt, wobei die Zeitschrift engagierte Experten aufruft, sich als reviewer zu beteiligen (zu diesem Thema s. Fitzpatrick wie oben).

Insgesamt ist zu beklagen, dass auf der Artikelebene keine professionelle Erschließung in Bibliotheksverbünden stattfindet, sondern man sich mehr oder weniger mit Google oder privatwirtschaftlichen Suchmöglichkeiten behelfen muss. Hier sind Bibliotheken in der Pflicht, die stärker als bisher auch mit entsprechenden Lizenzen ausgestattete OA Publikationen archivieren und nachweisen sollten.

Aus diesen eher kursorischen Betrachtungen scheinen mir folgende Punkte für eine gute DH Publikation, die mehr sein will als ein Druck im Netz (typischerweise als digitale Inkunabel im PDF Format), empfehlens- und bedenkenswert:

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=673

Der Begriff Mystik (griechisch: mystikós: „geheimnisvoll“) findet seine erste Verwendung in der griechischen Philosophie und Religion in der Antike. Die Stationen der weiteren Entwicklungen der antiken Mystik reichten von der platonischen theoria über die Mysterienkulte und der philosophischen Mystik des Plotin bis hin zum antiken Christentum.1

Die sogenannte Christliche Mystik hatte vermutlich im 4. Jhr. n. Chr. ihren Ursprung. Vermutlich wurde von den Kirchenvätern, wegen der wachsenden Anzahl der Heidenchristen in den Kirchen, in der Theologie und Spiritualität nach „neuen und fruchtbaren Wegen zu Gott gesucht“.2 Im Kern ist die Christliche Mystik als christliche Spiritualität mit Konzentration auf die Gotteserfahrung zu beschreiben. Durch die auf Theorien und Lehren basierenden Praktiken sollen die Erfahrung und das Erlebnis der innerlichen Einswerdung mit Gott und seiner unergründlichen Unendlichkeit für den Mystiker möglich werden.3 Die sogenannte unio mystica ist eine religiös-spirituelle Erfahrung und spielt in der christlichen Mystik die zentrale Rolle. Ursprünglich wurde der Begriff unio mystica von Dionysius Areopagita um 500 n. Chr. als mystiké henôsis geprägt und wurde dann als lateinischer Begriff unio mystica (zunächst auch als Mystische Theologie übersetzt) ab dem 13. Jhr. eingeführt, um sich dann ab dem 15./16. Jhr. fest im Sprachgebrauch zu etablieren.4

Die Christliche Mystik lässt sich auch als eine Fortführung von der im Alten Bund praktizierten Prophetie und von der im Neuen Bund unter den Aposteln erlebten Charismatik auffassen.5 Diese Fortführung, aber auch die Adaption der mystischen Lehren aus der griechischen Religion und Philosophie, wurde von den Kirchenvätern wie Aurelius Augustinus, Ambrosius und Gregor der Große in der Spätantike durch ihre Schriften und Lehren initiiert und mit der von Mönchen entwickelten monastischen Mystik im Mittelalter übernommen.6 Sieht man von Johannes Scottus Eriugenas erfolglosen Bemühungen aus dem 9. Jhr. ab, die philosophische Mystik mit der Theologie zu vereinen, so war der Zeitpunkt für den Aufbruch einer neuen Mystik das Jahr 1200.7

Noch im 12. Jhr. wurde die Christliche Mystik von den klösterlichen Schriften der Zisterzienser und Viktorianer geprägt, untern ihnen führend der Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux, der die persönliche Gotteserfahrung zu einem ähnlich wichtigen Bestandteil geistliches Lebens erhob, wie die eigentliche Beschäftigung mit der Heiligen Schrift.8 Frühe mittelalterliche Mystik bestand bis zum 13. Jhr. vor allem darin, sich von der Welt zurückzuziehen und sich einer geistlich-privilegierten Gemeinschaft im Kloster anzuschließen.9 Neue Formen religiösen Lebens entstanden ab 1200 mit den städtisch ansässigen Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner sowie den Beginen. Mit ihrem Wirken in den Städten und der Verbreitung der Lehren der Armutsmystik sowie der vita apostolica schwand auch allmählich die Überzeugung von der Notwendigkeit der Weltflucht und dem Rückzug in ein geistlich-abgeschiedenes Leben: Eine Erfahrung von Gottes Gegenwart konnte nunmehr jedem Menschen widerfahren, egal an welchem Ort, denn sie war nicht mehr nur geistlich Privilegierten vorbehalten.10

Gegen Ende des 12. Jhr. erreichte die monastische Mystik ihren Höhepunkt und mit dem Jahr 1200 ging ihre Relevanz mit der Neuentstehung der scholastischen Theologie, die an den neu entstehenden Universitäten gelehrt wurde, zurück.11 Die mittelalterliche Theologie setzte sich nun aus der monastischen, der scholastischen und der volkssprachlichen Theologie zusammen.12 Durch die Bemühungen der Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner im 12. und 13. Jhr. wurde ab dem 14. Jhr. auch im geistlich-theologischen Bereich statt Latein vorwiegend die deutsche Volkssprache praktiziert.13 Zudem entstand etwa ab der Mitte des 12. Jhr. eine Frauenmystik, deren Anhängerinnen eine fromme und enthaltsame Lebensweise in religiösen Gemeinschaften führten.14

Eine der hauptsächlichen Ausprägungen der Christlichen Mystik im späten Mittelalter war die Deutsche Mystik, die mit Beginn des 14. Jhr vor allem in den südlichen Gebieten Deutschlands ihren Anfang als Bewegung von verschiedenen Mystikern nahm. Die Schriften und Lehren der Deutschen Mystik wurden größtenteils in der zeitgenössischen deutschen Sprache angefertigt.15 Auch die Frauenmystik entwickelte sich im 14. Jhr. zu einem immens wichtigen Bestandteil der Deutschen Mystik weiter.16 In der Deutschen Mystik wurde nicht nur die altchristliche Mystik aufgegriffen, sondern es wurden auch Lehren aus der heidnisch-griechischen Welt aufgegriffen.17 Die Literatur der Deutschen Mystik bestand vor allem aus „Traktaten, Schriftkommentaren, Briefen, Predigten und Autobiographien“.18

Empfohlene Zitierweise: Blümel, Jonathan (2012): Die Ursprünge der Mystik – eine Einführung. In: JBSHistoryBlog.de. URL: http://jbshistoryblog.de [Zugriff: DD:MM:YYYY]

Bibliographie:

Quelle: http://jbshistoryblog.de/2012/08/die-ursprunge-der-mystik-eine-einfuhrung/

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) veröffentlichte am 25.7.2012 einen Artikel von Axel Dröber über die Bilanztagung des Forschungsseminars „Les mots de l’histoire“ am 15.6.2012 in den Räumlichkeiten des DHI Paris. „Ehre und Honneur sind nicht das gleiche“ – eine Zusammenfassung :

Nach nunmehr achtjähriger Laufzeit ging die Veranstaltungsreihe der „Mots de l’histoire – historiens allemands et français face à leurs concepts et leurs outils“ im Juni mit einer bilanzierenden Tagung zu Ende. Die von den Organisatoren der „Mots“ vorgestellten Ergebnisse werden in dem FAZ-Artikel, der in der Rubrik Geisteswissenschaften erschienen ist, zusammengefasst und dargestellt.

Am Anfang der „Mots“ stand demnach die Einsicht in die Verschiedenartigkeiten der Geschichtsschreibung in Frankreich und Deutschland. Hatte schon der Annales-Mitbegründer Marc Bloch 1928 darauf hingewiesen, wie problematisch die unverbundene Koexistenz verschiedener geschichtswissenschaftlicher Methoden und Ansätze sei, bemühte sich die auf Initiative des Pariser CIERA ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe der „Mots“, eine Diskussion im deutsch-französischen Rahmen über die Arbeitsweise und die historiographischen Prämissen von Historikern und Sozialwissenschaftlern beiderseits des Rheins anzuregen. Grundlage der monatlich stattfindenden Seminare der „Mots“ waren wissenschaftliche Konzepte wie die „Sattelzeit“, historiographische Trends wie die Weltgeschichte oder Begriffe wie „Diskurs“ und „Discours“ oder „Gedächtnis“ und „Mémoire“. Das die Veranstaltungsreihe überwölbende Thema bestand in einer binationalen vergleichenden historischen Semantik, in deren Rahmen namhafte Vertreter der deutschen und französischen Sozial- und Geisteswissenschaften zu jeweils über 120 Themen zusammenkamen.

Als Konstante der Seminare der „Mots“ wurden der Ablauf der Veranstaltungen selbst und die kontrastive Präsentation der Begriffe hervorgehoben, die so in ein besonderes Spannungsverhältnis traten, mit dem ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede besonders deutlich zum Vorschein kamen. Begriffe wurden so nicht allein als Ausdruck einer sozialen Realität, sondern auch als Produkt und Phänomen der Geschichtsschreibung beider Länder erkennbar. Dazu trug auch die Seminarform der Veranstaltungen wesentlich bei: den Präsentationen eines Begriffs folgte jedes Mal ein Kommentar, in dem die Ergebnisse noch einmal pointiert gegenübergestellt wurden. Dass auch komplexe Themen so offen und in einem breiten Forum diskutiert werden konnten, zog nicht zuletzt auch ein sehr junges Publikum an. Tatsächlich entwickelten sich die „Mots“ zu einem zentralen Ort des Austauschs und Kontakts auch junger Wissenschaftler aus Deutschland und Frankreich.

Was sowohl bei den Organisatoren als auch bei den Teilnehmern der „Mots de l’histoire“ zurückbleibt, ist die Erkenntnis, dass die Standortgebundenheit des Historikers sowohl nahezu unüberwindlich erscheint, zugleich aber auch in einem hohen Maße fruchtbar sein kann. Nirgendwo wird dies deutlicher als an der Sprache, mit der der Wissenschaftler sich seinem Untersuchungsgegenstand nähert. In der Konfrontation von deutschen und französischen Begriffen werden erst die Konventionen deutlich und hinterfragbar, die die historische Betrachtungsweise von Beginn an prägen.

Die einzelnen Beiträge der Abschlusstagung sind auf der Website des DHI Paris als Podcast verfügbar.

Web 2.0-Formate in der Wissenschaft leiden an einem chronischen Mangel an Kommentaren, das ist ein offenes Geheimnis. Alle fragen sich, wann wohl die Generation Y – oder nennen wir sie Generation Facebook – in der Sphäre höherer wissenschaftlicher Weihen angekommen sein und sich somit berechtigt fühlen wird, etwa an Rezensionsprozessen im Kommentarformat teilzunehmen, wie sie recensio.net anbietet.

Vielleicht aber gibt es noch ganz andere Hürden: Könnte ein wichtiger Grund für die Web 2.0-Skepsis in den Geisteswissenschaften nicht auch darin liegen, dass gerade im deutschsprachigen Bereich die Hierarchie im Wissenschaftsbetrieb, die sich an Titeln, Meriten und Positionen festmacht, eine traditionell viel wichtigere Rolle spielt als im europäischen Ausland, etwa in Frankreich? Dass in der Professorenschaft die Bereitschaft, sich ohne Würdigung ihrer Stellung gewissermaßen „auf Augenhöhe“ mit Studierenden, Nachwuchswissenschaftler oder Laien auszutauschen, eher gering ist? Und könnte es sogar sein, dass der Nachwuchs dieses Hierarchiebewusstsein frühzeitig erbt und damit die Offenheit im Meinungsaustausch, die wir auf privaten Plattformen boomen sehen, in der Welt der Wissenschaft unter sehr erschwerten Bedingungen und womöglich viel später einen Durchbruch erleben wird, als wir das ahnen?

Letzte Woche publizierte der Spiegel einen Artikel darüber, wie die Generation Y Unternehmenskulturen verändert:

Alles das, was eine hierarchische Organisation ausmacht, wird auf den Prüfstand kommen: Herrschaftswissen, Kontrolle, zentrale Steuerung, Machtspielchen. Stattdessen werden offenes Wissensmanagement, flache Organisationen, gelebte Work-Life-Balance, gute Fehlerkultur, hierarchielose Kommunikation und Vertrauen wichtiger – für Führungskräfte und für Mitarbeiter. Heute gibt es Mitarbeiterbeurteilungen – künftig wird es auch Chefbeurteilungen geben.

Vielleicht sollten wir uns alle darauf einstellen, dass ein fundamentaler Wandel begonnen hat hinsichtlich der Rolle des „Experten“, ob es nun der Chef, der Professor oder der Rezensent ist. Die Aura des „Unantastbaren“, die seine Meinungsäußerung umgibt, bröckelt zunehmend und wird schrittweise abgelöst durch dynamische Meinungsbildungsprozesse, die sich im Netz in der Regel in Kommentarspalten abspielen. Sicher wird dieser Wandel in der Wissenschaft stark verzögert vollzogen werden, aber sollten wir uns nicht darauf vorbereiten? Überlegen und erproben, wie unter den neuen Bedingungen wirksame wissenschaftliche Qualitätssicherung stattfinden kann?

Ob das Angebot von recensio.net als ein solcher Schritt betrachtet werden kann, wollen wir in Sektion 1 der RKB-Tagung besprechen, deren genaue Zusammensetzung in Kürze feststehen wird.

Quelle: http://rkb.hypotheses.org/194

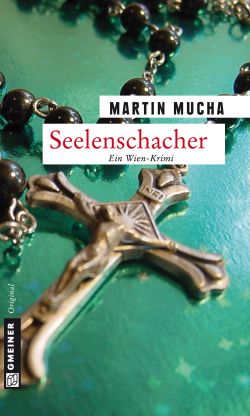

Kann ich nur empfehlen: Martin Muchas hardboiled Krimi Seelenschacher, dessen Hauptprotagonist ein prekär beschäftigter Lehrbeauftragter der Uni Wien ist, der sich mühelos zwischen akademischem Milieu und Wiener Zuhälter/Halbkriminellenszene bewegt:

Kann ich nur empfehlen: Martin Muchas hardboiled Krimi Seelenschacher, dessen Hauptprotagonist ein prekär beschäftigter Lehrbeauftragter der Uni Wien ist, der sich mühelos zwischen akademischem Milieu und Wiener Zuhälter/Halbkriminellenszene bewegt:Lehrer/innen am Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium auf der Insel Rügen suchen nach neuen Wegen der Annäherung an die Geschichte der DDR im Unterricht, dazu erleben die Schüler/innen im Ges

Quelle: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Online-Lernen/content/10600