In der DDR kannte sie jeder: die Comiczeitschriften ATZE und MOSAIK. Mit monatlichen Auflagen in Millionenhöhe gehörten sie zum Alltag von Generationen. Von 1955 bis 1975 zogen die MOSAIK-Helden der Digedags, später dann die Abrafaxe in jahrmarktsbudenbunten Abenteuern durch die Zeitalter und Kontinente. Dabei folgten ihre Schöpfer nicht nur der eigenen künstlerischen Fantasie, sondern waren einem erstaunlich bildungsbürgerlichen Anspruch verpflichtet. Das von 1955 bis 1991 erschienene Magazin ATZE hingenen wurde von Comics mit politischem Hintergrund dominiert.

aus: Atze 6/1988

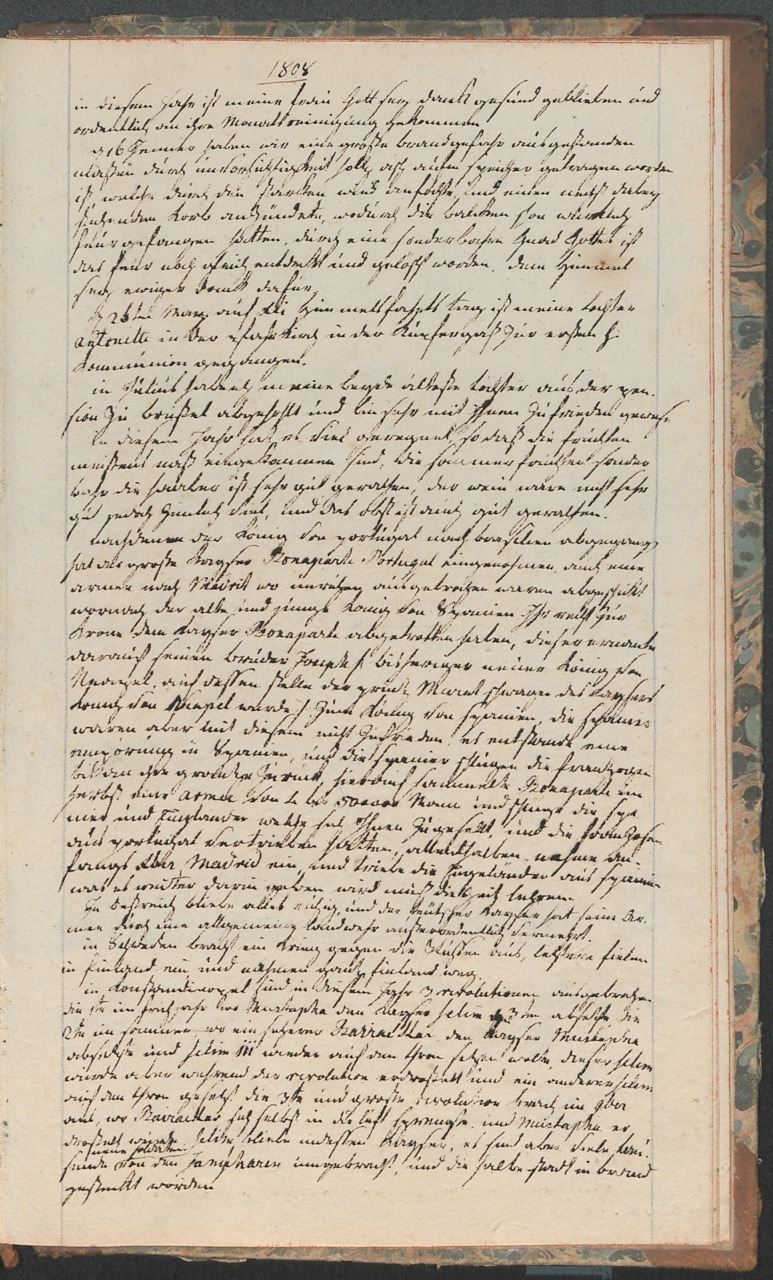

Die Ausstellung im Kunstverein Tiergarten Berlin zeigt, wie Geschichte und gesellschaftliche Entwicklung in einem für kommunistische Diktaturen ungewöhnlichem Medium interpretiert wurden. Erstmals überhaupt wurde das Prinzip der angestrebten kompletten „Durchherrschung“ aller Lebensbereiche am Beispiel der kulturellen Sphäre diskutiert: Text und Bild der Comics hatten mit der Darstellung geschichtlicher oder zeithistorischer Ereignisse in allen anderen DDR-Medien übereinzustimmen. Entsprechend entfaltet sich anhand von Bildern, Objekten und Fotografien vor dem Besucher die Ikonografie des Sozialismus.

aus: ATZE 7/1977, S. 5

In der Ausstellung werden Motive aus den Comics neben die medialen Vorlagen der Grafiker gestellt. Im Fall von ATZE adaptierte man z.B. sowjetische Filme oder DEFA-Produktionen mit politischen Inhalten wie der Oktoberrevolution, führenden Politikern wie Ernst Thälmann oder historischen Ereignissen wie dem Mauerbau. Lebensgroße Figuren wie z.B. von DDR-Präsident Wilhelm Pieck machen die Orientierung an Heiligendarstellungen und religiöser Ikonografie deutlich.

Das „MOSAIK-Kollektiv“ orientierte sich dagegen vorwiegend an populärwissenschaftlichen Werken und Bildbänden beispielsweise zur Erdgeschichte, Geographie, Technik- und Industrieentwicklung. 1959/60 erleben die Digedags Abenteuer auf dem erdähnlichen Planeten Neos. Dort ist die schöne neue Zukunftswelt nach der Vollendung von Walter Ulbrichts ehrgeizigem Wirtschaftsprogramm bereits Wirklichkeit geworden.

aus: ATZE 12/1975, S. 5

Großformatige Comicpanels stehen in der Ausstellung in Korrespondenz zu Modellen ihrer prägnantesten Motive: Dazu gehören das erste und einzige in der DDR entwickelte Düsenpassagierflugzeug oder das ehrgeizige Projekt einer Einschienenbahn, das am Beispiel eines PIKO-Spielzeugmodells vorgestellt wird. Auch die doppelseitige Comic-Zukunftsphantasie des Flughafens Berlin-Schönefeld vom Februar 1960 wird manchen Besucher von heute nachdenklich stimmen.

Nach offizieller Kritik an zuviel Klamauk wandte sich MOSAIK der Technikgeschichte zu, wobei insbesondere die akribische Transformation historischer Bildvorlagen aus Geschichte und Kunst, z.B. nach Georgius Agricola oder William Hogarth, in ein zeitgenössisches Bildvokabular besticht. Auf vielfältige Weise öffnet die Ausstellung ein Panorama von historischen, kunstgeschichtlichen und wissenschaftlichen Referenzen und verdeutlicht, wie zentral auch die zunächst sich an junge Menschen richtenden Publikationen der DDR-Comics ATZE und MOSAIK im Kontext politischer Programmatik und Propaganda zu begreifen sind.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus und der Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und wurde kuratiert von Dr. Thomas Kramer (Berlin). Sie wurde ermöglicht aus Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Eröffnung:

Galerie Nord, Turmstraße 75, 10551 Berlin am 28. Februar um 19 Uhr.

Es sprechen:

Dr. Ralf F. Hartmann, Kunstverein Tiergarten

Dr. Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen Landtags

Rainer Eppelmann, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Dr. Thomas Kramer, Kurator

Ausstellung: 29.2. – 29.3.2014, Di – Sa, 13-19 Uhr

Quelle: http://pophistory.hypotheses.org/1175

Das Getty Research Institut stellt seit Ende letzter Woche sein Vokabular zu Art & Architecture (AAT) als Linked Open Data zur Verfügung. Der Art & Architecture Thesaurus beinhaltet über 250,000 Begriffe zu Kunst- und Architekturgeschichte, Stilen und Techniken. Er steht unter der Open Data Commons Attribution License (ODC BY 1.0) und kann unter vocab.getty.edu heruntergeladen werden.

Das Getty Research Institut stellt seit Ende letzter Woche sein Vokabular zu Art & Architecture (AAT) als Linked Open Data zur Verfügung. Der Art & Architecture Thesaurus beinhaltet über 250,000 Begriffe zu Kunst- und Architekturgeschichte, Stilen und Techniken. Er steht unter der Open Data Commons Attribution License (ODC BY 1.0) und kann unter vocab.getty.edu heruntergeladen werden.