Die digitalen Sammlungen der Pariser Stadtbibliotheken (Mittwochstipp 48)

Zur Pariser Bibliothekslandschaft mit ihren zahlreichen Einrichtungen gehören auch mehrere spezialisierte städtische Bibliotheken unterschiedlicher Ausrichtung mit einem umfangreichen Online-Angebot. Sie präsentieren sich auf einer gemeinsamen Website, die die einzelnen Bibliotheken vorstellt, aktuelle Informationen und praktische Hinweise für die Nutzung vor … Weiterlesen →

Kriegsgreuel in Bayern

Nachdem Gustav Adolf Mitte April 1632 den Übergang über den Lech bei Rain erzwungen hatte, war einfach kein Halten mehr. Kurfürst Maximilian flüchtete mit einigen Truppen in die Landesfestung Ingolstadt, das Land stand den Schweden offen. Doch auch wenn die Ligaarmee geschlagen war, bedeutete dies nicht, daß sich die Landbevölkerung gegenüber den Eindringlingen zurückhielt. Die Bauern wehrten sich, so gut sie konnten. Und darüber hinaus nahmen sie grausame Rache an den schwedischen Söldnern, von denen sie umgekehrt ebensowenig Schonung erwarten konnten. Wieder einmal eskalierte die Gewalt, wie schon so oft in diesen Kriegsläuften.

Eigentlich war dies kein Grund, sich darüber zu wundern, man hatte oft genug davon gehört, vielleicht sogar selbst Erfahrungen gemacht. Gleichwohl haben die Berichte, die man damals aus dem Süden des Reiches bekam, ihre Wirkung nicht verfehlt. Dies läßt sich jedenfalls an den Korrespondenzen des kurkölnischen Agent Johann van der Veecken ablesen (für das Folgende: Veecken an Kurfürst Ferdinand von Köln, Den Haag 28.5.1632, LA NRW, Abt. Rheinland, Kurköln VII 51/2 fol. 73‘ Ausf.). In seinen Briefen an Kurfürst Ferdinand wird allerdings auch der Zwiespalt deutlich, in dem er sich befand. In Den Haag nahm er in der Bevölkerung eine deutliche pro-schwedische Haltung wahr, und im Frühjahr 1632 fieberte man eindeutig mit Gustav Adolf mit: „De rebus Germaniae hic magna pro rege Swetiae apud plebem spes est“ – was Veecken als Katholik und Agent des Kurfürsten von Köln sicherlich nicht immer mit Gleichmut hat aufnehmen können.

Die Nachrichten aus Bayern berichteten von den ungeheuren Verwüstungen, die die Schweden anrichteten. Fast 400 Dörfern seien bereits in Schutt und Asche gelegt. Der Agent lieferte auch gleich eine Erklärung für die Zerstörungswut der Invasoren: Die bayerischen Soldaten hätten die schwedischen Söldner verstümmelt und ihnen Ohren und Nasen abgeschnitten („ob mutilatos a milite Bauarico milites Swecos et auribus nasisque truncatos“). Veecken war sich schon im Klaren darüber, daß Übertreibungen in Berichten über Kriegsereignisse an der Tagesordnung waren – gerade wenn es um Kriegsgreuel ging. Entsprechend schob er ganz vorsichtig nach: „an verum nescio“. Doch die Kautele war in diesem Fall gar nicht nötig. Die Berichte, die in Den Haag ankamen, übertrieben kaum. Und sie wurden bestätigt durch Zeugnisse der Gegenseite. Auch wenn er seine Erlebnisse erst einige Jahre später veröffentlichte, entspricht der Befund dem Bild, das der Schotte Robert Monro über seine Kriegserfahrungen zeichnete.

Monro befand sich 1632 in der schwedischen Armee, die damals in Bayern operierte. Der Schotte referierte durchaus im Detail von einzelnen Ereignissen, die er offenbar selbst erlebt hatte. Bei ihm ist auch von den Verstümmelungen die Rede, die die schwedischen Söldner erlitten, wenn sie in die Hände des Feindes fielen. Im Gegenzug brannten die Schweden viele Dörfer nieder [Monro, His expedition with the worthy Scots regiment (called Mac-Keyes-regiment) levied in August 1626 : P. 1.2. , London 1637, hier II, 122].

In der Forschung wird durchaus darauf verwiesen, daß diese Verwüstungen durchaus dem Kalkül des schwedischen Königs entsprachen. Gustav Adolf verfolgte hier eine Kriegführung der verbrannten Erde, die Maximilian von Bayern seine Ressourcen entziehen sollte (siehe Albrecht, Maximilian, S. 827). Weder Monro noch Veecken gingen auf diesen Aspekt ein. Beim Agenten wundert dies noch am wenigsten, er hatte sich in diesen Wochen um andere Probleme zu kümmern, die die Kriegsereignisse in seiner direkten Umgebung betrafen. Die Ereignisse im Reich und zumal in Bayern waren für ihn nur ein fernes Wetterleuchten.

Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/529

Auftaktworkshop der Nachwuchsgruppe “Computergestützte literarische Gattungsstilistik”

Am 29. September 2014 findet der Auftaktworkshop der Nachwuchsgruppe “Computergestützte literarische Gattungsstilistik” an der Universität Würzburg statt. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Der Auftaktworkshop hat ein dreifaches Anliegen: Erstens, mit beteiligten und assoziierten WissenschaftlerInnen aus Literaturwissenschaft, Linguistik und Informatik das Rahmenthema der Nachwuchsgruppe zu diskutieren. Zweitens, sich über die geplanten Einzelprojekte der DoktorandInnen auszutauschen. Und drittens, durch eine kleine Anzahl allgemeinerer Vorträge bestimmte Aspekte des Rahmenthemas der Gruppe aus literaturwissenschaftlicher, linguistischer und stilometrischer Perspektive zu vertiefen.

Praktische Informationen

- Termin: Montag, 29. September 2014, 11-19 Uhr

- Ort: Universität Würzburg, Campus Hubland, Philosophie-Gebäude, Bau 2, Übungsräume 9 und 10. Hinweise zur Anreise

- Kontakt: Dr. Christof Schöch, Lehrstuhl für Computerphilologie, Universität Würzburg, christof.schoech@uni-wuerzburg.de

- Anmeldung: Bei Teilnahme am gesamten Workshop wird um formlose Anmeldung beim Veranstalter gebeten. Die Teilnahme nur am Vortragsprogramm ist jederzeit separat und auch ohne Anmeldung möglich.

Programm

10:30-11:00: Empfang der TeilnehmerInnen

Erster Teil: Computergestützte literarische Gattungsstilistik

11:00-11:15: Begrüßung und Einführung

11:15-12:00: Impulsreferat „Ziele, Fragestellungen und Methoden der Nachwuchsgruppe computergestützte literarische Gattungsstilistik“ (Christof Schöch)

12:00-13:00: Paneldiskussion „Perspektiven auf Gattungsstilistik“ (mit Brigitte Burrichter, Andreas Hotho, Fotis Jannidis und Christof Schöch)

13:00-14:00: Mittagspause mit Snacks vor Ort

Zweiter Teil: Literaturwissenschaftliche Einzelprojekte

14:00-15:00: Kurzvorstellung der literaturwissenschaftlichen Einzelprojekte

15:00-16:00: Diskussion der Projekte

16:00-16:30: Kaffeepause

Dritter Teil: Vortragsprogramm (keine Ameldung erforderlich)

16:30-17:15: Vortrag: “Digitale Netzwerkanalyse dramatischer Texte” (Frank Fischer, GCDH Göttingen; Dario Kampkaspar, HAB Wolfenbüttel; Peer Trilcke, SDP Göttingen)

17:15-18:00: Vortrag: „Kontrastive Visualisierung linguistischer Korpora“ (Peter Frankhauer & Elke Teich, Universität des Saarlands)

18:00-18:15: Pause

18:15-19:15: Abendvortrag: „The Dark Side of Stylometry: False Positives and other Disasters“ (Maciej Eder, Paedagocial University, Krakow)

Aktuelle Informationen zum Workshop sowie weitere Informationen zur Nachwuchsgruppe können unter folgender Adresse eingesehen werden: http://clgs.hypotheses.org.

Der Workshop wird im Rahmen der Nachwuchsgruppe „Computergestützte literarische Gattungsstilistik“ durchgeführt, die vom BMBF gefördert wird (Förderkennzeichen 01UG1408).

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4004

Nationalsozialismus, Holocaust und Zweiter Weltkrieg im österreichischen Bildgedächtnis

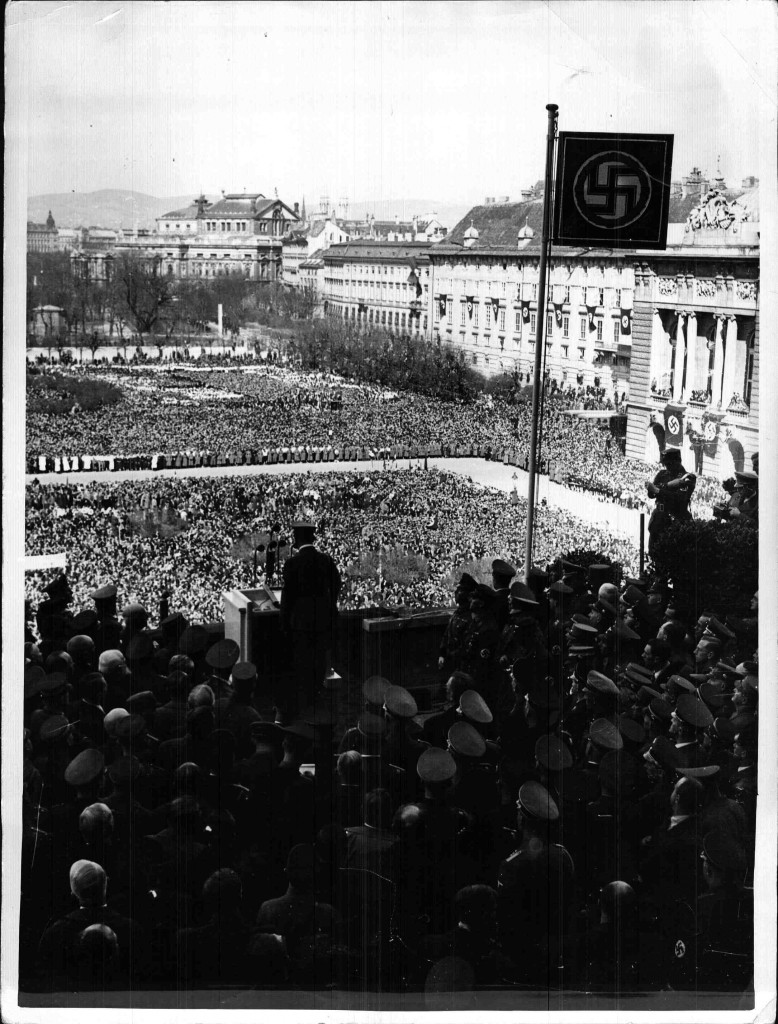

Adolf Hitlers „Anschluss“-Rede am Wiener Heldenplatz am 15. März 1938 vor 250.000 ZuhörerInnen.

Am 15. März 1938 hielt Adolf Hitler seine „Anschluss“-Rede am Wiener Heldenplatz vor 250.000 Menschen. Das Foto zeigt dies eindrücklich. Im Bilderkanon der Zweiten Republik war das Bild aber jahrelang absent und wurde erst Ende der 1970er-Jahre Teil des österreichischen Bildgedächtnisses. Die Dissertation nimmt diese Transformationen und Inhalte des Bilderkanons in Österreich nach 1945 hinsichtlich der Visualisierung der NS-Zeit in den Blick. Auch sollen die Einflüsse transnationaler vergangenheitspolitischer Prozesse auf das österreichische Bildgedächtnis analysiert werden. Im Fokus der Arbeit steht dabei der Gebrauch von Fotos, d.h. die sozialen, historischen und politischen Funktionen, die „geschichtsmächtige Bilder“ als Kristallisationspunkte von Vergangenheitsentwürfen erfüll(t)en.

Gefragt wird mit Aleida Assmann danach, nicht welches „Sachwissen“, sondern welches „Identitätswissen“ durch die Fotografien vermittelt wird. Das in der Tradition der Cultural Studies stehende Konzept von „Repräsentation“ nach Stuart Hall ermöglicht die Zusammenführung von Gedächtnis und Visualität in einer historisch-politischen Perspektive: Wie werden durch fotografische Narrative Bedeutungszuschreibungen generiert und in welchem Zusammenhang stehen diese mit Machtkonstellationen? Im Vordergrund steht also die Frage: Welche Bilder repräsentieren welche Vergangenheit? Und welche Aspekte der Vergangenheit werden aus welchen Gründen eher im Dunkeln gelassen?

Die Quellen stammen zum größten Teil aus der Tages- und Wochenpresse sowie aus Schulbüchern, wobei darüber hinaus aber auch historische Ausstellungen sowie Bildbände und vereinzelte TV-Dokumentationen berücksichtigt werden. Vor allem Schulbücher bieten eine gute Ausgangsbasis zur Untersuchung des österreichischen Bildgedächtnisses: Das Schulbuch wird als Vermittler normativer Inhalte gefasst, die ihrerseits Endprodukt soziopolitischer Aushandlungen sind. Im Fokus steht sein Charakter als Ausdruck einer offiziellen, nationalen Vergangenheitssicht und die dadurch gegebene Möglichkeit, Transformationen im historisch-politischen Kontext zu untersuchen.

Durch die Vielzahl an Quellen soll herausgearbeitet werden, wie das Wechselspiel von Einzelbild und Gesamtkorpus, unterschiedlichen Themengebieten und ikonografischen Motiven qualitativ gefasst werden kann. Methodische Prämisse ist es, Bilder in ihrer sozialen Kontextualisierung, kulturellen Einbettung und innerhalb ihrer „cadres médiaux“ zu untersuchen, um im Sinne einer „Visual History“ das soziale Feld, in dem gesehen wird, untersuchen zu können. Warum in welchem historisch-kulturellen Kontext der Kanonisierung aus einer fotografischen Quelle ein Sinnbildungsangebot wird, ist als Leitfrage herauszustreichen.

Im Zuge der nach dem „Anschluss“ Österreichs einsetzenden Pogrome werden jüdische ÖsterreicherInnen wie etwa dieser Teenager zu antisemitischen Beschmierungen gezwungen. Klar erkennbar ist in dieser mittlerweile zum Schlüsselbild des Antisemitismus avancierten Aufnahme die voyeuristische Beteiligung der Bevölkerung, die aber in den jeweiligen Untertiteln der Fotografie meist nicht thematisiert wird.

Mag.a Ina Markova

DOC-Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Projektmitarbeiterin am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien

http://www.univie.ac.at/zeitgeschichte/markova-ina/

Webressourcen aus Nordeuropa – Fundstücke August 2014

Auch im August stehen neben einigen Neuigkeiten zu 1814 neue Digitalisierungsprojekte und Portale mit digitalisiertem Inhalt im Zentrum der Fundstücke.

Dänemark

- Neuigkeiten aus den Staatlichen Archiven (DK)ugänglich.

Die Staatlichen Archive haben ca. 1, 3 Millionen Grundbuch-Dokumente online zugänglich gemacht: Neben nordjütischen Hypotheken- und Auflassungsurkundenprotokollen (1870-1927) stehen Real- und Namensregister von Grundbucheintragungen aus Seeland, Bornholm, Lolland-Falster und Møn im Archivalieninformationssystem Daisy zur Verfügung. In den nächsten beiden Jahren sollen weitere Dokumente eingescannt werden.

In Daisy sind auch die gesamten digitalisierten “Markbøgerne” zum Kataster Christian V. (Christian 5.’s matrikel), die Informationen über Grundbesitzverhältnisse und Bodenqualitäten enthalten, online zugänglich.

Ein weiteres, auf mehrere Jahre angelegtes, Projekt ist die Digitalisierung der Journale, Register u.ä. der dänischen Amtsarchive. Die Journale der Ämter Holbæk und Frederiksborg wie auch Teile des Amtes Hjørring in Nordjütland sind bereits digitalisiert und in Daisy recherchierbar.

Die Dansk Demografisk Database ist um zwei neue Datenbanken erweitert worden:

- Die Datenbank Udvandrede via Vejle enthält die sogenannten Vejlelisten mit 4087 Personen, die via Vejle in dem Zeitraum 1879-1887 nach Amerika auswanderten. Diese Datenbank ist eine Ergänzung zu der Datenbank Københavns Politis Udvandrerprotokoller.

- Das Verzeichnis Dannebrosmænd fra Hof- og Statskalenderen 1872 listet die Dannebro-Männer auf, die in dem “Hof- og Statskalenderen fra 1872″ genannt sind.

Weiter weisen die Staatlichen Archive darauf hin, dass ca. 7000 Kirchenbücher aus der Zeit vor 1892 in einer verbesserten Ausgabe im Laufe des Jahres 2014 in Arkivalieronline eingestellt werden.

- Thema: 1864

Die Schleswigsche Sammlung der Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig hat eine Bibliografie mit neuerer Literatur zum Thema veröffentlicht.

Das von der Universität Århus betreute Portal danmarkshistorien.dk hat eine Übersicht mit Lexikonartikeln und Quellen, die sich auf den Krieg beziehen, ins Netz gestellt.

Auch Dänemarks größte Onlinesammlung militärhistorischer Karten, Zeichnungen und Fotos Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv präsentiert seine Sammlung zum Thema.

- Thema: 1. Weltkrieg

Die dänischen Staatlichen Archive stellen auf Aargang 0 die Erlebnisse von Nordschleswigern während des 1. Weltkriegs vor. Die mit Quellen belegten Lebensläufe der Personen, die 1900 geboren wurden, sind als Unterrichtsmaterial aufbereitet und dienen in diesem Jahr als Grundlage für einen Schulwettbewerb.

- Weitere Web-News aus Dänemark

Das Stadtarchiv Aarhus verwahrt jetzt das Archiv über die Rettung des kulturhistorisch bedeutenden Bahnhofs Østbanegård, der 1877 als Hauptbahnhof für die neu gegründete Aarhus-Ryomgård-Bahn diente und 1984 vom Abriss bedroht war.

Ausblick: Das Stadtarchiv Aarhus digitalisiert derzeit das umfangreichen Bildarchiv Århus Stiftstidendes arkiv, das Ereignisse und das Alltagleben in Aarhus seit den 1930er Jahren dokumentiert und im Herbst 2014 online gestellt werden soll.

Das dänische Nationalmuseum hat zum jetzigen Zeitpunkt bereits 50.000 Fotos und Bilder aus ihrer umfangreichen Sammlung in der Datenbank Samlinger Online ins Netz gestellt. Im Lauf des nächsten Jahres soll die Sammlung auf 500.000 Bilder anwachsen. Die Fotos erhalten die Creative Commons-Lizenz BY-SA.

Die Königliche Bibliothek hat in ihre Datenbank Varehuse, die bisher nur die digitalisierten Kataloge des inzwischen geschlossenen Daells Varehus enthielt, Kataloge weiterer Warenhäuser aufgenommen.

Auch die von Oscar Preisler ausgearbeitete medizinhistorische Bibliografie Bibliotheca Medica Danica steht nun überarbeitet als Dansk medicinhistorisk bibliografi 1479-1913 online zur Verfügung.

Das Archiv in Slagelse hat begonnen, Steuerlisten (Mandtalslister) zu digitalisieren. Online sind bisher die Listen von 1882-86 und 1895 einsehbar.

Zur Schulgeschichte hat das Stadtarchiv Esbjerg vier Filme online gestellt, die u. a. den Unterricht von Kindern auf dem Land vor 1814 dokumentieren.

Schweden/ Norwegen

- Thema: 1814

Nachdem der norwegische König Christian Frederik bereits aus seinem digitalisierten Tagebuch über den Zeitraum 1813-1814 twitterte (siehe dazu den Post vom Januar 2014), kann man nun auch seinen Tweets zu den Ereignissen des Jahres 1814 folgen: Statsraad1814.

- Schweden/ Norwegen

Auf Flickr wurden weitere Fotos des schwedischen Ingenieurs Fredrik Daniel Bruno (1882–1971), der in den 1940er und -50er Jahren auf seinen Reisen durch Norwegen und Schweden Städte und Landschaften fotografierte, hochgeladen.

- Norwegen

Das norwegische Reichsarchiv hat digitalisierte Dokumente zum Passzwang, der zwischen 1661-1814 in Norwegen obligatorisch war, in einem Register zur Verfügung gestellt.

Abt Martin von Leibitz

Anlässlich des 550. Todestags von Abt Martin von Leibitz am 28. Juli 2014 beschäftigt sich derzeit eine dreimonatige Kleinausstellung im Museum im Schottenstift mit dieser bedeutenden Persönlichkeit.

Martin entstammte einer deutschsprachigen Familie aus der Zips, wo er um 1400 im heutigen Ľubica (Slowakei) geboren wurde. Nach dem Studium an der Universität Wien wurde er zunächst Mönch in Subiaco, trat dann aber noch vor 1431 in das Wiener Schottenstift ein. Von 1446 bis 1460/1461 war er hier Abt. Eine ausführlichere Biographie findet sich im Wikipedia-Artikel „Martin von Leibitz“.

1435 wurde Martin von Leibitz zum Prior des Schottenstifts ernannt. Im gleichen Jahr, am 30. Dezember 1435, erwählten die Konventualen des Schottenstifts in Abwesenheit ihres Abtes Johannes von Ochsenhausen, der sich am Konzil von Basel befand, ihren Prior Martin zu ihrem Bevollmächtigten im Streit mit dem Regensburger Schottenkloster St. Jakob, das immer noch Ansprüche auf das Wiener Kloster geltend machen wollte.

Diese Urkunde ziert ein sehr schönes Exemplar des Konventsiegels des Schottenstifts.

Wenige Jahre nach der Abtwahl Martins im Jahr 1446 bestätigte der Wiener Jurist Johannes Poltzmacher, Propst zu Brünn und Kanonikus zu Olmütz, in einer Urkunde vom 2. August 1449, dass, während er selbst Koadjutor des Propstes zu St. Stephan in Wien gewesen war, auf sein Ansuchen hin der Schottenabt Martin bisweilen an den höchsten Festen bei St. Stephan pontifiziert (mit Stab und Mitra das Hochamt zelebriert) habe, dass Martin hierzu jedoch keineswegs verpflichtet werden könne.

Auf Initiative des päpstlichen Legaten Kardinal Nikolaus von Kues visitierte Martin von Leibitz als Vertreter der Melker Reform gemeinsam mit Abt Laurenz Gruber von Klein-Mariazell und dem Melker Professen Johannes Schlitpacher 1451 bis 1452 die Benediktinerklöster der Salzburger Kirchenprovinz.

Die hier zu sehende Sammelhandschrift (Cod. 297 (Hübl 237)) enthält zahlreiche Abschriften von Briefen, die im Zusammenhang mit dieser großen Visitationsreise stehen, so etwa Briefe des Johannes Schlitpacher und des Nikolaus von Kues an Abt Martin und seine Mitvisitatoren.

Als Abt trieb Martin von Leibitz durch den intensiven Austausch mit der Wiener Universität und dem Stift Melk außerdem den wissenschaftlichen Aufschwung des Schottenstifts voran. Zu diesem Zweck ließ er auch die Stiftsbibliothek ausbauen.

Laut Vermerk wurde dieser 1456 geschriebene deutschsprachige Codex (Cod. 51 (Hübl 212)), der eine Belehrung für Kleriker und Novizen enthält, von Abt Martin zu Ostern 1457 für das Schottenstift angeschafft.

Auf dem hier zu sehenden Blatt befinden sich außerdem auch nachträgliche Vermerke zu den Abtweihen bei den Schotten. Als Vorsatzblätter dienen Fragmente eines Antiphonars des 14. Jahrhunderts.

Auch diese Handschrift (Cod. 354 (Hübl 354)) mit den beiden Texten „De passione Christi“ und „Ex vitis patrum“ wurde von Abt Martin für das Schottenstift erworben.

Ärgerlicherweise findet sich heute keines von Martins von Leibitz zahlreichen eigenen Werken in der Handschriftensammlung des Schottenstifts. Überliefert sind sie unter anderem in Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek, des Stiftes Melk und des Stiftes St. Peter in Salzburg, wobei manche dieser Codices ursprünglich aus den Beständen der Schotten stammen.

Immerhin wird aber noch eine Sammelhandschrift mit theologischen Texten (Cod. 217 (Hübl 68)) verwahrt, die großteils von Martin selbst im Schottenstift geschrieben wurde.

Ende 1460 oder Anfang 1461 resignierte Martin von Leibitz aus unbekannten Gründen als Abt, bis zu seinem Tod war er nur noch schriftstellerisch tätig. Seine Bedeutung wird nicht zuletzt auch anhand der Rezeption seiner Werke deutlich; zu nennen sind etwa „Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (1400–1650)“ von Harald Tersch sowie „Klosterleben im Mittelalter“ von Johannes Bühler, die beide Abschnitte über das „Senatorium“ Martins enthalten.

Harald Tersch: Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (1400–1650). Eine Darstellung in Einzelbeiträgen (Wien/Köln/Weimar 1998).

Johannes Bühler: Klosterleben im Mittelalter (Frankfurt am Main/Leipzig 1989, 1. Aufl. 1923).

Eine im Schottenstift in den 1460er-Jahren geschriebene Sammelhandschrift mit monastischen Texten (Cod. 312 (Hübl 405)) enthält unter anderem ein Nekrolog der verstorbenen Mönche des Stiftes seit 1418. Auf fol. 100r Zeile 4ff. ist vermerkt, dass Abt Martin von Leibitz (de Ungaria de Cypczsch) am Gedenktag der Heiligen und Märtyrer Nazarius, Celsus, Victor und Innozenz im Jahr 1464 verstorben ist, am 28. Juli 1464.

Die Kleinausstellung zu Martin von Leibitz ist von Anfang Juli 2014 bis Ende September 2014 im Museum im Schottenstift zu besichtigen.

Die ursprünglich etwas kürzere Fassung dieses Artikels erschien in mehreren Teilen zwischen 3. und 28. Juli 2014 auf der Facebook-Seite des Archivs.

Das Psychologische in der Kunst: Über Spannung und Entspannung beim Kunsterlebnis

Zur Analyse der ARTigo-Farbtags ist zunächst die Erläuterung folgender psychologischer Komponenten des Kunsterlebnisses nötig:

Zur Analyse der ARTigo-Farbtags ist zunächst die Erläuterung folgender psychologischer Komponenten des Kunsterlebnisses nötig:

- Theorien zum Kunsterlebnis

- Das Modell der Homöostase

- Die Theorie zum Kunsterlebnis von Kreitler & Kreitler (1972)

Danach werde ich in einem gesonderten Artikel darauf eingehen, wie sich der Aspekt der Spannung auf die ARTigo-Spieler und die von ihnen vergebenen Farbtags auswirkt. Um das richtig einordnen zu können, ist diese kurze Einführung in die Thematik nötig.

Theorien zum Kunsterlebnis – ein paar Basics

Die Psychologie ist die Wissenschaft, die das Erleben und Verhalten des Menschen erforscht. Dazu gehört auch das Kunsterlebnis, für dessen Erklärung man zunächst allgemeine Theorien, die zum Verständnis von Persönlichkeit und Verhalten des Menschen aufgestellt worden waren, heranzog. Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen Überblick über diese Theorien.

Die Psychoanalyse fragt nach der Ursache der Lust des Betrachters. Für sie stellt die Wahrnehmung von Kunstwerken eine Ersatzbefriedigung von kindlichen und primitiven Trieben dar, die auf diese Weise in sublimierter Form erfolgt. Für Freud war die Befriedigung dieser Lust aber lediglich eine „milde Narkose“, und er schrieb „Der Genuß an der Schönheit hat einen besonderen, milde berauschenden Empfindungscharakter.“ [1]

Der psychoanalytische Ansatz wurde in der Wissenschaft vielfach diskutiert und kritisiert und stellt keinen ernstzunehmenden Beitrag zur Erklärung des Kunsterlebnisses dar [2]. Trotzdem scheinen mir die Äußerungen Freuds interessant. Darauf werde ich in einem späteren Artikel gesondert eingehen.

Die Gestaltpsychologie (Ehrenfels, Köhler, Koffka, Wertheimer) postuliert, dass „das Ganze mehr als nur die Summe seiner Teile oder der Relationen zwischen seinen Teilen“ ist. Hier geht es um die Wirkung der Gestalt, die nicht auf individuelle, sie ausmachende einzelne Elemente reduziert werden kann, sondern als Ganzes wirkt. Die Gestaltpsychologie sucht nach den Bestandteilen, die unsere Wahrnehmung organisieren.

Ihr Beitrag zum Verständnis des Kunsterlebnisses liegt in der Schaffung einer Ordnung der formalen Gesichtspunkte eines Kunstwerks. Trotz der Untersuchung der formalen Aspekte von Kunstwerken löste sie sich nicht vom Inhalt der Werke.

Der Behaviorismus postuliert, dass es sich beim Kunsterlebnis um „ein als Bevorzugungserklärung reflektiertes Geschmacksurteil handele, und dass der Grad der Bevorzugung für das Gesamtkunstwerk die Summe seiner Bevorzugungen für die vereinzelten und einzeln zu betrachtenden Elemente sei“. Ein Kunstwerk besteht also aus vielen einzelnen Elementen, deren positiver Eindruck bei der Betrachtung quasi aufaddiert wird. Die Gesamtsumme macht dann das Geschmacksurteil des Betrachters aus und führt wohl letztlich zu Aussagen wie:“ Das spricht mich an / das finde ich toll / oh wie schrecklich“.

Innerhalb des Behaviorismus nahm Berlyne an, eine besondere Eigenschaft eines Kunstwerks sei, dass es im Betrachter für einen Anstieg der Erregung mit einer nachfolgenden Entspannung sorgen würde. Das Ansteigen der Erregung kommt dabei über den Grad der Neuartigkeit und der Komplexität zustande. Das genaue Betrachten und Erforschen eines Werkes sorgt für Entspannung, wobei der Anstieg der Erregung von Lust begleitet sein kann. Berlyne stellte erstmals fest, dass ein Kunstwerk „Reizvariablen“ enthält, wie Neuartigkeit, Komplexität, Überraschung und Vielartigkeit von Elementen.

Die Informationstheorie betrachtet Kommunikation unter einem technisch-mathematischen Konzept. Das bekannte Sender-Empfänger-Modell von Shannon & Weaver (1949) beschreibt, wie Information zwischen einem Sender und Empfänger übertragen wird und nennt einige Bedingungen, wie passende Kodierung oder Störungen, unter welchen Information durch einen Kanal fließt.

Auf die Kunst angewandt bedeutet dies, dass bei ihrer Betrachtung Information übertragen wird. Beinhaltet die Information Ungewissheit, so kann dies zur Frustration (also Spannung) beim Betrachter führen. Ideal ist also Information, die über eine gewisse Dichte verfügt. D.h., enthält sie wiederholte Inhalte, die redundant sind, dann langweilt sie. Enthält die Information zu viel Inhalte, ist also zu wenig redundant, dann überfordert sie den Betrachter und löst Chaos aus.

Die Informationstheorie bietet nur in begrenztem Maß eine Erklärung für das Kunsterlebnis. Sie analysiert zwar einige Aspekte der formalen Struktur von Kunstwerken, und ein informativer Aspekt ist Kunst sicher nicht abzusprechen, aber die Reduzierung des Erlebnisses „auf Auslösung, Frustrierung und Bestätigung von Erwartungen“ (Meyer, 1959) ist zu wenig.

Gemeinsamkeiten der Theorien

Alle Theorien haben folgende Gemeinsamkeiten:

- Sie erklären das Kunsterlebnis mit allgemeinen Konzepten der Psychologie

- Sie legen das homöostatische Modell zugrunde (sh. folgender Abschnitt)

- Sie nehmen an, dass das Erleben von Kunst durch Spannung und Entspannung wesentlich beeinflusst wird [2].

Das Modell der Homöostase

Ein Organismus ist auf das Herstellen eines Gleichgewichtszustandes ausgelegt. Ein Regelkreis, der durch innere oder äußere Störungen, die Spannung vermitteln, beeinflusst wird, verwertet dazu die Information über das Maß und die Art von Veränderung seiner Umwelt und reagiert darauf, um einen Ausgleich, also Entspannung, wiederherzustellen. Das Herstellen des Ausgleichs kann einen Lernprozess oder eine Entwicklung (Evolution) einschließen, da nicht nur das Wiederherstellen eines Gleichgewichts erreicht wird, sondern durch das Lernen zur Einrichtung von stabilen Gleichgewichtszuständen kommen kann [3].

Als Beispiel wäre zu nennen, dass der Organismus bei starker Sonneneinstrahlung und Wärme mit Schweißabsonderung reagiert, um sich abzukühlen. Als Lernprozess könnte folgen, dass er zukünftig eine zu starke Wärme vermeiden wird.

Die Homöostase können z.B. folgende Zustände stören:

- Bestehende, nicht gelöste Probleme,

- Unvollendete Aufgaben,

- Figuren, die das Gestaltprinzip verletzen [2] ,

- Unzufriedenheit über Lebenssituationen oder –umstände,

- Der eigene Minderwert, ob bewusst oder unbewusst vorhanden.

Dabei ist zu bemerken, dass die Aussicht des Individuums, den Spannungsausgleich wiederherzustellen, häufig von Lust begleitet wird oder zumindest als angenehm empfunden wird. Z.B. gehört die Aussage „Vorfreude ist die schönste Freude“ in diesen Zusammenhang [2].

Die Theorie zum Kunsterlebnis von Kreitler & Kreitler (1972)

Wie bereits erwähnt, wurden die vorstehenden Theorien aufgestellt, um das Erleben von Menschen in einem allgemeinen Kontext zu erklären.

Hier noch einmal eine grafische Darstellung des Prinzips bezüglich Spannung und Entspannung der o.g. Theorien :

Das auf Ausgleich angelegte Individuum empfindet Spannung, die es aufzulösen gilt, was ein von Lustempfinden begleiteter Prozess sein kann.

Kreitler & Kreitler erschien dieses Prinzip aber unlogisch und sie stellten in der Folge eine eigene Theorie auf, die speziell das Kunsterlebnis erklären sollte. Sie fragten sich, warum ein nach Ausgleich strebender Organismus von sich aus nach Spannung suchen sollte? Deshalb postulierten sie, „daß eine der Hauptmotivationen der Kunst Spannungen sind, die in dem Betrachter bereits vor seiner Beschäftigung mit dem Kunstwerk bestehen. Das Kunstwerk vermittelt die Erleichterung und Entspannung dieser bereits existierenden Spannungen durch die Schaffung neuer spezifischer Spannungen.“ [2]

Kreitler & Kreitler (1972) stellten somit die Hypothese auf, dass die Beschäftigung mit Kunst deshalb gesucht wird, weil eine im Betrachter bereits bestehende Spannung durch die Betrachtung der Kunstwerke verstärkt wird, was dann zu einer Lösung der vorbestehenden Spannung führt und ein von Lust begleiteter Prozess ist [2].

Um dies besser verstehen zu können, möchte ich als Beispiel die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson anführen. Bei Stress und Spannungsgefühlen ist dies eine seit etwa 90 Jahren bewährte Therapie. So bewährt, dass die Übungen an vielen Volkshochschulen gelehrt werden.

Bei dieser Methode spannt man verschiedene Muskelgruppen für einige Sekunden stark an und lässt dann abrupt wieder los, was zu einer Lockerung der bereits bestehenden (Ver-)spannung führt. Beim Lösen der bewusst herbei geführten Anspannung verbreitet sich sofort ein sehr angenehmes Wohlgefühl in der Muskelpartie.

Wie bei der Progressiven Muskelentspannung, die auf physischer Ebene wirkt, soll das Betrachten von Kunst also auf psychologischer Ebene wirken. Die vorbestehende diffuse Spannung (rote Schrift) soll durch Zugabe der Spannung, die durch Kunstwerke vermittelt wird (schwarze Schrift) aufgelöst werden.

Meine weiteren Betrachtungen hinsichtlich der Spannung, die durch das Kunsterlebnis vermittelt werden, werde ich auf Basis der Theorie von Kreitler & Kreitler vornehmen, weil mir diese – im Vergleich zu den anderen genannten Theorien – schlüssiger und vollständiger erscheint. Gleichzeitig frage ich mich aber, ob und in welchen Fällen die vorbestehende Spannung mit aufgelöst wird. Im Gegensatz zu Kreitler & Kreitler sehe ich in diesem Punkt weiteren Differenzierungsbedarf.

Spannung und Entspannung bei Farbkombinationen

Um Spannung und Entspannung von Farbkombinationen zu untersuchen, ließen Kreitler & Kreitler ihre Probanden Farbkärtchen sortieren. Die Quintessenz ihrer Ergebnisse bezüglich des Untersuchungsgegenstandes Farbe lautet, dass bestimmte Farbkontraste, wie der Komplementärkontrast oder zwei einander ähnliche Farbtöne, Spannung vermitteln. Entspannung wird hingegen von Zwischentönen und Grautönen vermittelt.

Natürlich gibt es seitens des Betrachters sowie des Kunstwerks einige Variablen. Das Vorwissen des Betrachters ist wichtig oder auch wie sehr er sich auf das Kunstwerk einlassen oder einfühlen kann. Davon hängt ab, wie stark die Spannungen des Kunstwerks sind, die es vermittelt. Sind sie zu stark, wendet er sich ab, reagiert verärgert oder mit Angst, sind sie zu schwach reagiert er mit Langeweile, wenn der Grad an Neuem nicht ausreicht. Trotzdem kann man ganz allgemein feststellen, dass Farbe in Kunstwerken Spannung im Betrachter hervorruft [2].

Für mich schließen sich zwei Fragen an, die ich in den folgenden Artikeln klären möchte:

- Kann man einen Hinweis auf die Spannung, die Farbe vermittelt, auch bei ARTigo-Spielern finden?

- Welcher Art müssen die diffusen, im Betrachter vorbestehenden Spannungen sein, damit sie bei der Kunstbetrachtung aufgelöst werden können? Welche Spannungen können nicht aufgelöst werden?

Literatur

[1] Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur, 1930

[2] Hans Kreitler und Shulamit Kreitler: Psychologie der Kunst, 1980

[3] Konrad Lorenz: Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens, 1977

Bild: Friedrich von Gärtner, Studienzeichnung Borghesischer Fechter, 1809, München, Architekturmuseum der Technischen Universität

Digitale Bildquelle: www.artigo.org

Der Direktor und seine Kanone – Katastrophale Ausstellung zum Ersten Weltkrieg im…

Das HGM hatte 5 Millionen Euro zur Verfügung, um die Ausstellungsräume 'Erster Weltkrieg' zu erneueren. Eine Chance wurde vertan. (...) Radetzky, Gottvater des österreichischen Militarismus, scheint mit seiner Präsenz das Einsickern zivilen Geistes ins Arsenal zu überwachen. Die Military-Modeschau - Vitrinen voller fesch herausgeputzter Ulanen, Dragoner, Militärgeistlicher, Pioniere, Infanteristen, Militärrechnungsbeamter, Landesschützen oder Gardewachtmeister - nimmt die Hälfte der Fläche ein. (...) Keinem Besucher, keiner Besucherin entgeht, was der eigentliche Hochaltar der Weltkriegsausstellung im Arsenal ist. Es ist die plankgeputzte, 80 Tonnen schwere 38-cm-Haubitze aus den Pilsener Skodawerken, die vom Rapidplatz aus das Horr-Stadion beschießen hätte könne, um die Reichweite zu veranschaulichen. Ein großer Teil der Kosten für die Neugestaltung des Teils zum Ersten Weltkrieg wurde für die Absenkung des Museumsniveaus verwendet. Erst dadurch ereichte man eine Saalhöhe, die nötig war, um die Haubitze in voller Pracht aufzustellen. (...) Wenn dieses letztlich versagende Unding den Hochaltar abgibt, so bilden das Sarajewo-Attentats-Originalauto (...) und Albin Egger-Lienz' berühmtes riesigformatiges Kriegspropagandagemälde 'Den Namenlosen 1914' quasi die Seitenaltäre.

Ob ein alternativer Besuch im HGM trotz dieser musealen Katastrophe erkenntnisbringend sein kann? Der Historiker Hans Hautmann wird es im Rahmen einer vom Aktionsradius Wien am 3.10.2014 veranstalteten Stadtflanerie versuchen, nähere Infos unter http://aktionsradius.at/gaussplatzelf/2014/09/aktionsradius_sept-dez2014_page_03.jpg

Bilder, Videos und Dokumente finden

Welche Bilder und Medien überhaupt im eigenen Beitrag verwendet werden dürfen, ist manchmal nicht sehr klar. Nähere Infos zu solchen und anderen rechtlichen Fragen beim Bloggen gibt es hier: http://bloghaus.hypotheses.org/1232.

Im Folgenden nun einige Suchmöglichkeiten für Bilder und Medien, die den eigenen Blogbeitrag schmücken können:

Suchmaschinen für Bilder

Creative Commons, alle Dateitypen: Creative Commons Search

http://search.creativecommons.org/

Creative Commons, Fotos: FlickrCC

http://flickrcc.net/flickrCC/?terms=blue+mountains&edit=yes&page=1

Copyright und Creative Commons, Fotos: Everystockphoto

http://www.everystockphoto.com/

Media-Sharing-Plattformen

Creative Commons, jeglicher Inhalt: Internet Archive

http://archive.org

Creative Commons, originale Videos: ARTE Creative

http://creative.arte.tv/

Copyright und Creative Commons, Videos:

- Youtube http://youtube.com

- Vimeo http://vimeo.com

- Dailymotion http://dailymotion.com

Copyright und Creative Commons, Fotos:

- Flickr http://flickr.com

Copyright und Creative Commons, Dokumente:

- Scribd http://www.scribd.com/

- Slideshare http://www.slideshare.net/

Fachwebseiten

Bilder, Videos und Tonaufnahmen:

- Creative Commons, Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Wissenschaftliche Bilder:

Gemälde:

- Wikipedia-Seite des York Project

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-Art_(Yorck_Project)?uselang=de

Werke:

- Gallica http://gallica.bnf.fr/