Deutschsprachige Zusammenfassung des Vortrags vom 15.06.2015: Peut-on penser la neutralité à l’époque médiévale? Genau genommen bekommt der Begriff „Neutralität“ im 15. Jahrhundert den Sinn der politischen Objektivität, was zahlreiche Autoren zu der Betrachtung geführt hat, dass es jene Neutralität im … Continue reading →

Am Anfang war der Tweet…

…und zwar Karolines Tweet vom stARTcamp in München, dass es doch toll wäre, ein Barcamp für Historiker/innen zu haben (hier die ganze Story). Das war am 25. April. Knapp acht Wochen später trafen sich acht Leute in Bonn und gründeten einen Verein, der eben diese Idee umsetzen will. Aber der Reihe nach.

Karos Tweet folgten weitere Tweets, der Hashtag #histocamp tauchte auf, und schnell baute sich eine digitale Infrastruktur auf: Erst im Etherpad, dann via Mailinglisten, wurden erste Ideen ausgetauscht und schnell war klar: Wir gründen einen Verein.

Aber stopp: Um einen Verein zu gründen, müssen wir uns treffen. In echt.

[...]

Valenzen fotografischen Zeigens

Fotografische Bilder verfügen durch die spezifische Konstruktion ihrer Apparate sowie ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften über das Potential eines scheinbar transparenten Durchblicks auf die von ihnen abgebildete Wirklichkeit. Im alltäglichen Umgang mit ihnen neigen wir deshalb dazu, unseren Blick völlig auf das gezeigte Motiv zu richten und dabei jenen Bedingungen, Kontexten und Gesten weniger Aufmerksamkeit zu schenken, die fotografisches Zeigen erst ermöglichen und einen eigenen Sinn stiften.

Die Tagung hat zum Ziel, diverse Valenzen fotografischen Zeigens zu beleuchten, zueinander in Beziehung zu setzen und den Versuch einer breit aufgestellten, transdisziplinären Theorie des fotografischen Zeigens zu unternehmen.

Das Programm gibt es hier als PDF

Organisatoren: Prof. Dr. Katharina Sykora, Daniel Bühler, Dietmar Kohler, Natascha Pohlmann, Kristin Schrader, Doktorand*innen des DFG-Graduiertenkollegs »Das fotografische Dispositiv«

Ort: Aula der HBK Braunschweig, Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig

[...]

Quelle: https://www.visual-history.de/2015/06/12/valenzen-fotografischen-zeigens/

Ergebnisse der Twitter-Umfrage: “Experimente in den Digital Humanities sind für mich …”

Im Vorfeld der Tagung “Experimente in den Digital Humanities” haben wir eine Reihe von Personen per Twitter gebeten, den Satz “Experimente in den Digital Humanities sind für mich …” zu vervollständigen. Viele haben geantwortet, wobei die Antworten sehr unterschiedlich ausfielen. Insgesamt unterstreichen alle die Wichtigkeit von Experimenten für die Digital Humanities. Aber während diese Praktik für einige völliges Neuland darstellt, ist sie für andere schon selbstverständlich. Dank der Twitter-Umfrage wird die Bandbreite der Thematik deutlich, was wiederum hilft, die Experimente während der Tagung differenzierter zu betrachten.

Im Vorfeld der Tagung “Experimente in den Digital Humanities” haben wir eine Reihe von Personen per Twitter gebeten, den Satz “Experimente in den Digital Humanities sind für mich …” zu vervollständigen. Viele haben geantwortet, wobei die Antworten sehr unterschiedlich ausfielen. Insgesamt unterstreichen alle die Wichtigkeit von Experimenten für die Digital Humanities. Aber während diese Praktik für einige völliges Neuland darstellt, ist sie für andere schon selbstverständlich. Dank der Twitter-Umfrage wird die Bandbreite der Thematik deutlich, was wiederum hilft, die Experimente während der Tagung differenzierter zu betrachten.

Quelle: http://dhdhi.hypotheses.org/2529

Polnisch-ukrainische Historikerkommission ins Leben gerufen

Wolhynien (hier gelb markiert) als Region im Grenzgebiet zwischen dem heutigen Polen und der Ukraine. Karte: Original version (ukrainian): Alex Tora German translation: KaterBegemot (CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine-Volhyn.png)

Von Jakub Sawicki und Kathrin Krogner

Die Massaker von Wolhynien im Jahr 1943 belasten die Beziehung zwischen Polen und der Ukraine. Unter der deutschen Besatzung ermordeten damals Ukrainer polnische Zivilisten in der einst polyethnisch besiedelten Region, die heute im Nordwesten der Ukraine liegt. Die Zahl der Opfer wird auf 100.

[...]

Berliner Stadtschloss: Forderung nach Ausstellung zu NS-Vergangenheit

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022445415/

Feldpostkommunikation als Treuebeweis

Frederick Schattka

,,Und nun tausend Grüße und Küsse von deinem lieben treuen Mann“.[1]

Der erste Weltkrieg stellte eine große Herausforderung für die persönliche und intime Kommunikation in einer Ehe zwischen Frontsoldat und der Ehefrau Ehefrau in der Heimat dar.[2] Schließlich musste doch nun – und dies meist zum ersten Mal und über einen unbestimmten Zeitraum hinweg – die Kommunikation zwischen den Eheleuten schriftlich erfolgen. Daher überrascht es nicht, dass die Briefe August Jaspers an seine Frau Bernhardine zahlreiche direkte Treuebekundungen wie beispielsweise das häufig auftauchende „dein dir treuer Mann“ aus dem einführenden Zitat beinhalten.

[...]

Dieser Befehlston verletzt meine Gefühle – Telepolis-Interview mit Barbara

Den Bundesadler endlich in seinen verdienten Ruhestand zu schicken und ihn durch ein Bundeseinhorn zu ersetzen, das fände ich ganz gut.

Barbara: Dieser Befehlston verletzt meine Gefühle. Köln: Bastei Luebbe, 2015.

Verlags-Info:

Ich (k)lebe, also bin ich

Seit einiger Zeit passieren an ausgewählten Orten Deutschlands mysteriöse Dinge: Eine Unbekannte namens Barbara verwandelt Schilder, Plakate und Infotafeln in verblüffende Kunstwerke, die mit Humor und Fantasie in den öffentlichen Raum funken. Spielerisch, ironisch und subversiv entlarvt sie hohle Slogans, unterläuft sinnfreie Verbote und führt wortreiche Warnungen ins Absurde. Dieser Befehlston verletzt meine Gefühle ist ein urbanes Fotobuch mit ihren originellsten Werken, denn:

Unser Schilderwald braucht Barbara.

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022445409/

aventinus studiosa Nr. 8 [11.06.2015]: Sebastian Conrad: Globalgeschichte. Eine Einführung (= Beck’sche Reihe; 6079), München: C.H.Beck 2013

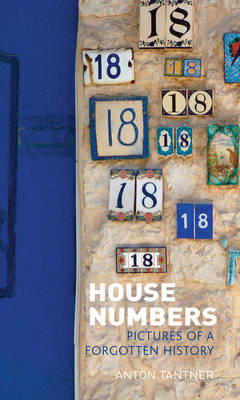

Vorankündigung: Englische Übersetzung des Hausnummern-Buchs erscheint im Oktober

Mein beim Jonas Verlag erschienenes Hausnummern-Buch ist mittlerweile vergriffen, erfreulicherweise wird aber ab Herbst eine englische Übersetzung einer erweiterten und aktualisierten Fassung davon einem internationalen Publikum zugänglich sein. Sie erscheint bei Reaktion Books, und nein, das ist nicht etwa der Hausverlag von C. Schmitt, de Maistre, Bonald, Edmund Burke und KonsortInnen, sondern ein kulturwissenschaftlicher Verlag, der so schöne Bücher wie Dumplings. A Global History oder Hot Dog. A Global History im Angebot hat. Auch schön, dass ein anderer Burke, nämlich Peter Burke ein endorsement für das Buch verfasst hat. In den USA wird das Buch von der University of Chicago Press vertrieben.

Mein beim Jonas Verlag erschienenes Hausnummern-Buch ist mittlerweile vergriffen, erfreulicherweise wird aber ab Herbst eine englische Übersetzung einer erweiterten und aktualisierten Fassung davon einem internationalen Publikum zugänglich sein. Sie erscheint bei Reaktion Books, und nein, das ist nicht etwa der Hausverlag von C. Schmitt, de Maistre, Bonald, Edmund Burke und KonsortInnen, sondern ein kulturwissenschaftlicher Verlag, der so schöne Bücher wie Dumplings. A Global History oder Hot Dog. A Global History im Angebot hat. Auch schön, dass ein anderer Burke, nämlich Peter Burke ein endorsement für das Buch verfasst hat. In den USA wird das Buch von der University of Chicago Press vertrieben.Tantner, Anton: House Numbers. Pictures of a Forgotten History. London: Reaktion Books, erscheint im Oktober 2015.

[...]

Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022445070/