Après l'université de Lausanne et l'EPFL, l'université de Berne annonce à son tour l'ouverture d'un centre de compétence interdisciplinaire en "Information digitale".

Bildungsweg ins Abseits

Hauptschüler landen oft in einem Teufelskreis aus Demütigung, Verachtung und Ausgrenzung.

Quelle: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Online-Lernen/content/10417

„Wir sind auf uns allein gestellt“ – Wie Sinti und Roma systematisch an den Rand gedrängt werden

Seit der Osterweiterung der EU stellen Sinti und Roma die größte Minderheit des Kontinents.

Quelle: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Online-Lernen/content/10414

"Wir sind auf uns allein gestellt" – Wie Sinti und Roma systematisch an den Rand gedrängt werden

Seit der Osterweiterung der EU stellen Sinti und Roma

und Roma die größte Minderheit des Kontinents.

die größte Minderheit des Kontinents.

Quelle: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Online-Lernen/content/10414

Beliebte Irrtümer in der Schuldenkrise

Die Griechen sind faul, Die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt, ... solches und ähnlicher Schwachsinn wird von Mainstreammedien und PolitikerInnen wie nicht zuletzt der österreichischen Finanzministerin immer wieder verbreitet. Die Rosa Luxemburg Stiftung hat sich der Mühe unterzogen, in einer leicht lesbaren Broschüre derlei Stumpfsinn geduldig zu widerlegen; bleibt nur noch, zum Wohle Griechenlands und der EU auf einen Erfolg für Syriza und Alexis Tsipras bei den anstehenden Wahlen zu hoffen:

Die Griechen sind faul, Die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt, ... solches und ähnlicher Schwachsinn wird von Mainstreammedien und PolitikerInnen wie nicht zuletzt der österreichischen Finanzministerin immer wieder verbreitet. Die Rosa Luxemburg Stiftung hat sich der Mühe unterzogen, in einer leicht lesbaren Broschüre derlei Stumpfsinn geduldig zu widerlegen; bleibt nur noch, zum Wohle Griechenlands und der EU auf einen Erfolg für Syriza und Alexis Tsipras bei den anstehenden Wahlen zu hoffen:Kaufmann, Stephan: «Schummel-Griechen machen unseren Euro kaputt». Beliebte Irrtümer in der Schuldenkrise. Reihe «luxemburg argumente» Nr. 2. Berlin 2012. (PDF)

Die Notwendigkeit des „History Managements“ in der heutigen Zeit

Wie wichtig die Aufarbeitung von Unternehmens- und Markengeschichte in der heutigen Zeit ist, soll im Folgenden im Zusammenhang mit dem sogenannten „History Management“, erläutert werden. „History Management bedeutet, in der Gegenwart die Potenziale der Vergangenheit zu nutzen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein.“1

Die Historie oder Geschichte eines Unternehmens beginnt mit ihrer Gründung und erstreckt sich bis ins Heute. „History Management“ bezieht sich auf das gesamte Unternehmen mit allen zugehörigen Produkten und Marken. Dementsprechend nimmt die Markenhistorie einen wesentlichen Teil im „History Management“ ein. Laut Herbrand/Röhrig soll die Historie „als erfolgsrelevante Ressource“ verstanden werden und „zum Zwecke der Erreichung der Unternehmens-/Markenziele effektiv und effizient“2 in das Unternehmensmanagement einbezogen werden.

Bedingt durch die globalisierten Wirtschaftsmärkte, die Fusionen, Insolvenzen, Übernahme von Unternehmen und die Entstehung von „ Markenfriedhöfen“ mit dem Verschwinden von traditionsreichen Marken und Unternehmen wie z.B. Mannesmann und Telefunken, sind wesentliche Aspekte der „corporate identity“ wie Werte, Tradition, Kontinuität und Identität von Produkten und Unternehmen in der heutigen Wirtschaftswelt schwer zu vermitteln. Auch die Marken sind als Aushängeschilder und Assoziationsfelder der Unternehmen durch die „brand parity“3: die Vielzahl der Produkte, die Austauschbarkeit der Produkte („weil sie mit identischen Markenwerten [… ] wie Qualität, Preis, Design [….] etc. aufgeladen werden können“4) schweren Bedingungen unterworfen.5 Analog dazu steigt bei Konsumenten „das Bedürfnis nach Kontinuität, Orientierung, Vertrautem und Sicherheit. Marken bieten“, laut Herbrand und Röhrig, „in diesem Kontext Orientierungs- und Identifikationspotenziale.“6 So bietet das „History Management“ gerade an dieser Stelle viel Potenzial, denn die Lehren die man aus seiner Unternehmensgeschichte zieht, schaffen Orientierung und Klarheit, sie helfen die eigene Unternehmensstrategie zu korrigieren und stärken die eigene „coporate identity“. Die Geschichte eines Unternehmens und seiner Marken sagt viel über die Identität des Unternehmens aus, dementsprechend bietet eine charaktervolle und lebensnahe Unternehmensidentität viel Identifikationspotenzial für die Kunden. Kontinuität, Tradition, Integrität und Dynamik sind als Teil der Unternehmensgeschichte vertrauenserweckende Attribute.7 Doch auch wenn die Unternehmensgeschichte weniger ruhmreich ist, zählt doch entscheidend der Umgang des Unternehmens mit seiner Geschichte in der Gegenwart. Manch kritischer Betrachter wird fragen: Wählt das Unternehmen den Umgang mit der eigenen Unternehmensgeschichte aus einer Traditionsverbundenheit und mit dem Ziel die Potenziale der vergangenen Unternehmensgeschichte (im Sinne des „History Managements“) zu nutzen? Oder bezieht sich das Unternehmen bewusst auf positive Aspekte der eigenen Geschichte (wie z.B. historische Unternehmensbilder, -persönlichkeiten und die Markengeschichte) um die Geschichte des Unternehmens ins rechte Licht zu rücken und von dunklen Kapiteln der Unternehmensgeschichte abzulenken?8

Die Maxime des „History Managements“ – nämlich „in der Gegenwart die Potenziale der Vergangenheit zu nutzen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein“9 , bedeutet auch, sich den Fehlern und schweren Kapiteln seiner Vergangenheit zu stellen, um Glaubwürdigkeit in der Gegenwart zu erhalten, seine Lehre aus der Vergangenheit ziehen, um in der Gegenwart authentisch zu bleiben. Dokumentiert man diese Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte und präsentiert die bewältigten Lernprozesse öffentlich, kann mit Zuversicht davon ausgegangen werden, dass begangene Fehler in der Zukunft vermieden werden können. Die Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte wird wahrgenommen und von Öffentlichkeit und Presse aufgegriffen und weiter verbreitet, was wiederum für weitere Unternehmens- bzw. Markenbekanntheit sorgen kann. Denn das jeweilige Unternehmen kann im Bereich „corporate social responsibility“ verdeutlichen, dass es seine Rolle als „Bestandteil der Alltagskultur“10, nämlich als „corporate Citizen“ verantwortungsvoll wahrnimmt, indem es durch seine

„Entscheidungen, Produktentwicklungen und […] [sein] Marketing die Gesellschaft in ihren Strukturen sowie das Leben der Menschen und ihre Gewohnheiten, mithin deren Geschichte, entscheidend prägt.“11

Der offene und transparente Umgang mit der eigenen Unternehmensgeschichte fördert im Zusammenhang mit der Vorstellung der Marken-, Produktgeschichte und der Unternehmenstraditionen die Glaubwürdigkeit des Unternehmens in der Öffentlichkeit und schafft Vertrauen und Nähe bei Kunden.

Zusammengefasst ist das sogenannte „History Management“ eines Unternehmens der verantwortungsvolle Umgang mit der eigenen Unternehmensgeschichte sowie das Ausschöpfen der Potenziale und vermittelt dem Kunden, dass das Unternehmen selber seine Vergangenheit, mit den positiven (daher erwähnenswerten) Kapiteln der Unternehmensgeschichte, aber auch vor allem mit allen Schattenseiten und Krisen (umso erwähnenswerter), aufarbeitet, sich zu Fehlern bekennt und daraus die notwendigen Schlüsse für die Gegenwart und Zukunft des Unternehmens zieht.

Empfohlene Zitierweise: Blümel, Jonathan (2012): Die Notwendigkeit des „History Managements“ in der heutigen Zeit. In: JBSHistoryBlog.de. URL: http://jbshistoryblog.de [Zugriff: DD:MM:YYYY]

Bibliographie:

- Siehe Herbrand, Nicolai Oliver / Röhrig, Stefan: History Management – Grundzüge eines umfassenden Ansatzes zur Ausschöpfung des Erfolgspotenzials Markenhistorie, in: Herbrand, Nicolai Oliver / Röhrig, Stefan: Die Bedeutung der Tradition für die Markenkommunikation. Konzepte und Instrumente zur ganzheitlichen Ausschöpfung des Erfolgspotenzials Markenhistorie. Stuttgart 2006. S. 564. ↩

- Ebenda S. 563. ↩

- Vgl. Janssen, Philip / Krawietz, Marian: Geschichte als Kapital, in: Pressesprecher, 05/2004. Berlin 2004. S. 26. ↩

- Siehe Schug, Alexander: History Marketing. Ein Leitfaden zum Umgang mit Geschichte in Unternehmen. Bielefeld 2003. S. 16 ↩

- Vgl. Herbrand / Röhrig 2006. S. 565. ↩

- Siehe Herbrand / Röhrig 2006. S. 566. ↩

- Vgl. Buß, Eugen: Die gesellschaftliche Bedeutung von Traditionsbildern, in: Herbrand, Nicolai Oliver / Röhrig, Stefan: Die Bedeutung der Tradition für die Markenkommunikation. Konzepte und Instrumente zur ganzheitlichen Ausschöpfung des Erfolgspotenzials Markenhistorie. Stuttgart 2006. S. 199-212. ↩

- Siehe Herbrand / Röhrig 2006. S. 570. ↩

- Siehe Herbrand / Röhrig 2006. S. 564. ↩

- Siehe Herbrand / Röhrig 2006. S. 573. ↩

- Vgl. Schug, Alexander: History Marketing. Ein Leitfaden zum Umgang mit Geschichte in Unternehmen. Bielefeld 2003. S. 18. ↩

Quelle: http://jbshistoryblog.de/2012/05/die-notwendigkeit-des-„history-managements-in-der-heutigen-zeit/

War das Ende der amerikanischen Ureinwohner Völkermord?

|

| Häuptling Spotted Elk tot am Wounded Knee, 1890 |

|

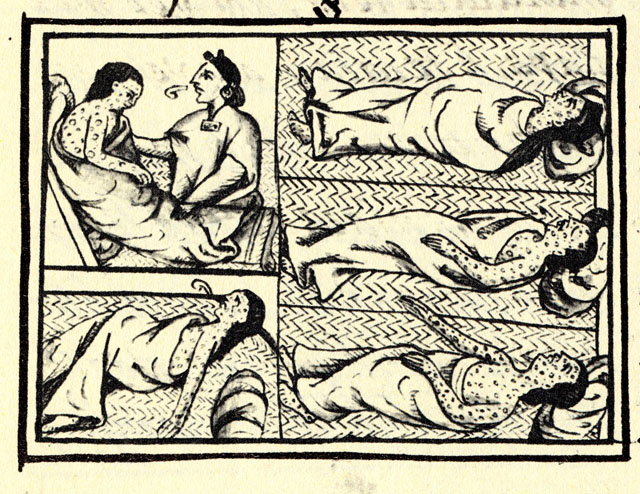

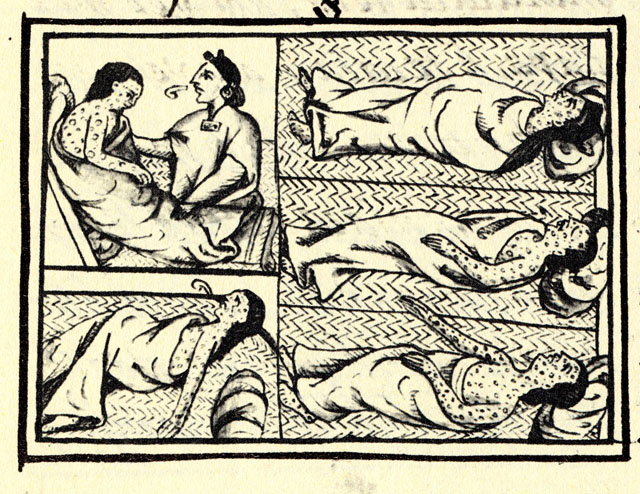

| Von Pocken infizierte Nahua (Azteken) |

|

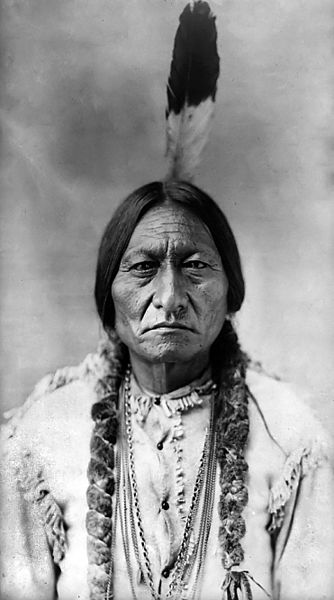

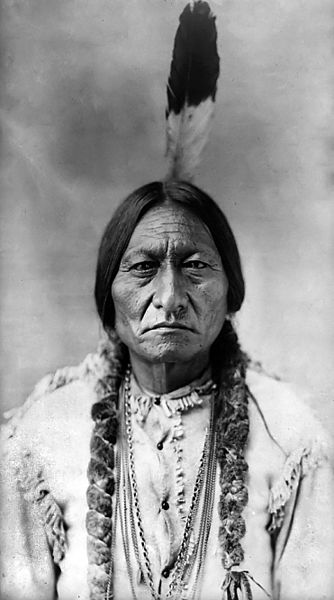

| Sioux-Häuptling Sitting Bull |

|

| Ernte in einem Reservat, 1936 |

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2012/05/war-das-ende-der-amerikanischen.html

War das Ende der amerikanischen Ureinwohner Völkermord?

.jpg/220px-Big_Foot,_dead_at_Wounded_Knee_(1890).jpg) |

| Häuptling Spotted Elk tot am Wounded Knee, 1890 |

|

| Von Pocken infizierte Nahua (Azteken) |

|

| Sioux-Häuptling Sitting Bull |

|

| Ernte in einem Reservat, 1936 |

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2012/05/war-das-ende-der-amerikanischen.html

Aufsatz zu Technologietransfer habsburgischer Jakobiner online

Pasetzky, Gilda: »Patriotes« ou »Traîtres«? La Mission politique de Held et Denkmann à Paris en 1794 et l'opposition contre la guerre en Autriche, in: Schönpflug, Daniel/Voss, Jürgen (Hg.): Révolutionnaires et Émigrés. Transfer und Migration zwischen Frankreich und Deutschland 17891806 (=Beihefte der Francia; 56). Stuttgart: Thorbecke, 2002, S. 55-68.

Der „virtuelle Salon“ der Constance de Salm – ein Erschließungsprojekt am DHIP

Constance de Salm

Derzeit ist eine Forschungsgruppe am DHIP damit beschäftigt, die umfangreiche Korrespondenz der Constance de Salm wissenschaftlich zu erschließen. Ziel des Projekts ist eine öffentlich zugängliche Datenbank. Diese wird zum einen Eckdaten der Korrespondenz – Absender, Empfänger, Datum – und zum anderen eine inhaltliche Auswertung enthalten. Technische Grundlage ist ein an der Universität Trier entwickeltes Forschungs- und Datenbanksystem (FuD). Dieses Softwaresystem bildet gleichzeitig eine Arbeits-, Publikations- und Informationsplattform und unterstützt die Zusammenarbeit von räumlich getrennten Arbeitsgruppen in den verschiedenen Phasen des Projekts. Ein Vorteil dieses Systems besteht in dessen großer Flexibilität in den Gestaltungsmöglichkeiten[1].

Der größte Teil der rund 7000 Briefe der Korrespondenz von Constance de Salm befindet sich im Archiv der Société des amis du Vieux Toulon et de sa région im südfranzösischen Toulon. Im Jahre 2010 ist dieser Bestand auf Initiative und mit Mitteln des DHIP digitalisiert worden, sodass die Forschergruppe diesen Bestand mithilfe der Datenbank bequem bearbeiten bzw. erschließen kann.

Schon Constance de Salm (1767–1845) selbst war davon überzeugt, dass diese Briefe über ihre Empfänger hinaus eine breitere Öffentlichkeit interessieren könnten. Für eine von ihr angedachten Edition ließ sie zahlreiche Kopien anfertigen. Zustande kam jedoch nur eine etwa dreißig Briefe umfassende Ausgabe. Sie teilte das Schicksal vieler ihrer Schriftstellerkollegen: Im Paris ihrer Zeit war ihr Name in aller Munde, ihre Texte wurden gedruckt, gelesen und besprochen, sie beteiligte sich an den in Akademien und Journalen geführten Diskussionen, und auf ihren Abendgesellschaften trafen sich Literaten, Wissenschaftler, Politiker, Musiker und bildende Künstler. Doch nach ihrem Tod geriet die Fürstin in Vergessenheit. Erst 2007 wurde ihr Briefroman »Vingt-quatre heures d’une femme sensible« zum ersten Mal seit seiner Veröffentlichung 1824 neu aufgelegt, ein Jahr später erschien eine deutsche Übersetzung. Heute ist es weniger ihr literarisches oder essayistisches Werk, das eine Beschäftigung mit Constance de Salm interessant macht, als vielmehr ihre umfangreiche und weitgefächerte Korrespondenz.

Constance de Salm (geb. de Théis) verbrachte nach ihrer Scheidung von Jean-Baptiste Pipelet und der anschließenden Heirat mit dem rheinischen Adligen Joseph Fürst Salm-Reifferscheidt-Dyck die eine Hälfte des Jahres im Rheinland, die andere in Paris, wo sie regelmäßig Freunde und Bekannte um sich versammelte. Die Unterhaltungen dieser von den Teilnehmern als »cercle«, »réunion« oder »société« bezeichneten Zusammenkünfte wurden zu Zeiten, zu denen sich die Fürstin nicht in Paris aufhielt, in Form von Briefen weitergeführt. Durch diese Briefe hielt sie ihr breites Netzwerk aufrecht, pflegte Freundschaften und Kontakte, brachte Publikationsvorhaben auf den Weg und hielt sich über zahlreiche Belange des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Paris auf dem Laufenden. Die Korrespondenz der Constance de Salm bildet somit eine Art »virtuellen Salon« (Christiane Coester), in dem über Politik, Literatur, Gesellschaftsklatsch und das kulturelle Leben in Paris gesprochen wurde.

Constance de Salm legte Wert darauf, einflussreiche Menschen an sich und ihren – virtuellen wie reellen – Salon zu binden. Die »amis« der Fürstin sahen in ihren Abendgesellschaften zwar in erster Linie einen Ort der Geselligkeit, sie nutzten dieses Netzwerk aber auch für ihre Karrieren, wie es in zahlreichen Briefen deutlich wird. Die Korrespondenz bietet einen Einblick in die Austauschprozesse zwischen dem Rheinland und Frankreich sowie in die Netzwerke, in denen sich Constance de Salm in ihrer Mittlerposition zwischen rheinischem Adel und Pariser Wissens- und Kulturbetrieb bewegte.

- Für mehr Informationen zum FUD-System der Universität Trier siehe http://fud.uni-trier.de/?site_id=101.

Quelle: http://dhdhi.hypotheses.org/902