ARCHIV-AUGUST 2022

Die Visual History-Redaktion nutzt den Monat August, um interessante, kluge und nachdenkenswerte Beiträge aus dem Visual History-Archiv in Erinnerung zu rufen. Für die Sommerlektüre haben wir eine Auswahl von acht Artikeln getroffen – zum Neulesen und Wiederentdecken!

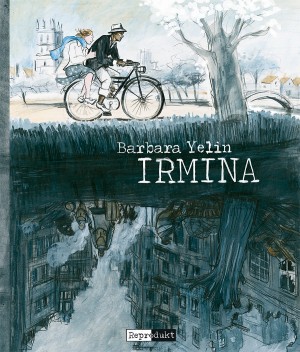

(6) Barbara Yelin zählt zu den bekanntesten deutschen Comic-Künstler:innen. Der 2014 veröffentlichte Comic-Roman „Irmina“ basiert auf Tagebüchern und Briefen ihrer Großmutter und erzählt deren Geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus: eine beeindruckende Graphic Novel über das Mitläufertum im „Dritten Reich“. Der Soziologe Mathis Eckelmann stellt das lesenswerte Buch vor und gibt einen Überblick über wichtige Geschichtscomics und ihre Bedeutung für die Erinnerungskultur.

Der Artikel erschien am 16. Februar 2016 auf Visual History:

Mathis Eckelmann, Geschichte in Bildern.

[...]