Auf dem anregenden Workshop “Neues Werkzeug des Historikers: Blogs und Social Media für Mediävisten” in Rom referierte ich am 17. Juni 2014 über: Open Access, Creative Commons und das Posten von Handschriftenscans. Ein Video ist auf YouTube einsehbar, das Twitter-Feedback dank Maria Rottlers Storify benutzbar. Ich lege im Folgenden eine Schriftfassung vor.

Zunächst einige Banalitäten: Wissenschaft ohne Wissenschaftskommunikation ist sinnlos. Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen veröffentlicht und verbreitet werden.

Wissenschaft muss überprüfbar sein. Je besser die Forschungsdaten, das Rohmaterial der Wissenschaft, verfügbar sind, um so besser steht es um die Überprüfbarkeit.

Open Access ist das Versprechen auf umfassende Chancengleichheit, was den digitalen Zugang zu Forschungsergebnissen und Forschungsdaten angeht. Open Access hat zwei Dimensionen:

- die Beseitigung von finanziellen Hürden: gratis Open Access

- die Beseitigung von urheberrechtlichen Barrieren im Sinne vollständiger Nachnutzbarkeit: libre Open Access

Realisiert wird dieser Libre Open Access vor allem durch Creative Commons Lizenzen.

Die Wissenschaft muss viel “flüssiger” werden (“liquid science”). Digitale Kommunikation, insbesondere Blogs und Wikis, ermöglichen diese Dynamisierung.

Idealerweise sollten alle Belege in Form von Hyperlinks auf Online-Publikationen und Digitalisate gegeben werden. Ein Blogger, der ein gedrucktes Buch zitiert, von dem es eine retrodigitalisierte Fassung gibt, sollte also immer die Fundstelle seitengenau verlinken.

Wissenschaftsblogs sind gratis Open Access, aber zu selten libre Open Access. Hier im Redaktionsblog habe ich ein Plädoyer für die Lizenz CC-BY veröffentlicht, die Standardlizenz der führenden Open Access Verlage.

Wissenschaft braucht Nachnutzbarkeit, sie muss auf früheren Erkenntnissen aufbauen können. Daher ist eine Einschränkung “keine Bearbeitung” (CC-BY-ND) keine wünschenswerte Option.

Kontraproduktiv ist aber auch der Ausschluss kommerzieller Nutzung (CC-BY-NC). Die meisten Zeitschriften erscheinen in kommerziellen Verlagen. Bilder und Grafiken unter CC-BY-NC können in diesen Medien also nicht genutzt werden, was ersichtlich nicht im Sinne der Wissenschaftler-Urheber sein kann.

Nur CC-BY (oder CC-BY-SA) kommt also für wahren Open Access in Betracht. Bei Forschungsdaten (wenn sie denn überhaupt urheberrechtlich geschützt sind) ist aber bereits CC-BY zu restriktiv, sie sollten Public Domain bzw. Creative Commons Zero sein.

Wer Open Access in diesem Sinne konsequent unterstützen will, sieht sich aber juristischen Hürden gegenüber, also vor allem einem für die Wissenschaft nicht tauglichen Urheberrecht.

Zwar diskutiert man gerade ein wenig über eine allgemeine Wissenschaftsschranke, aber bis zu ihrer Realisierung ist es wohl noch ein weiter Weg.

In meiner Archivalia-Artikelserie Blog&Recht habe ich versucht, Rechtsfragen des Bloggens verständlich darzustellen:

Auf Twitter fragte Johannes Waldschütz:

Die Antwort lautet – wie im Urheberrecht allzu häufig: Kommt darauf an.

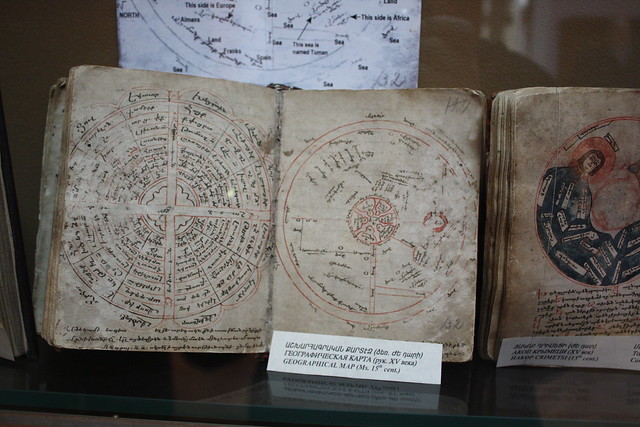

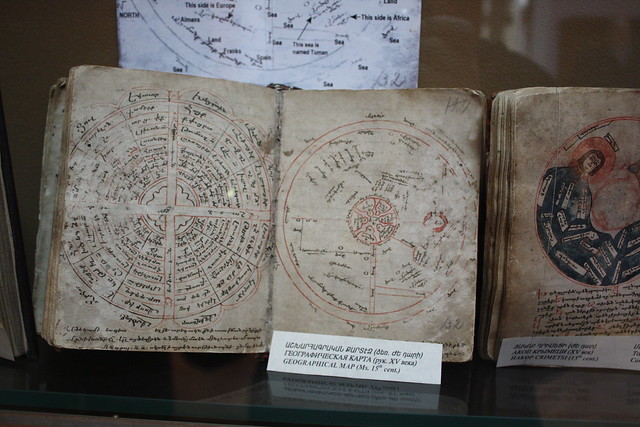

Eine sehr einfache Karte (z.B. banal gestaltete Verbreitungskarte) ist urheberrechtlich nicht geschützt und darf daher frei verwendet werden. Dann ist zu fragen: Gibt es eine Erlaubnis durch Nutzungsbedingungen? In Büchern wohl kaum (außer diese haben freie Inhalte – etwa von der Wikipedia oder Open Street Map – lizenzkonform genutzt), aber online immer häufiger. Exkurs zu Flickr: Wenn ein Bild dieses riesigen Bilderpools für das Sharing freigegeben ist, darf es mit dem Einbetten-Feature geteilt werden. Die wenigsten Flickr-Nutzer haben diese Option deaktiviert. Das folgende Bild ist auf diese Weise eingebettet.

Vorsicht bei Stadtplandiensten! Von einem Akteur aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft weiß ich, dass eine Kanzlei 2009 über 500 Euro Abmahnung für eine im Netz vergessene Anfahrt-Hilfe bei einer Veranstaltung verlangte.

Wichtig ist im Wissenschaftlichen Kontext das Zitatrecht (§ 51 UrhG). Die Karte muss als Beleg, zur Erläuterung des Inhalts dienen, sie darf nicht bloße Illustration sein.

Allerdings gilt, dass die Abmahngefahr bei der Übernahme einer Karte aus einem Buch in einem wissenschaftlichen Werk verschwindend gering ist.

Nun zum Posten von Handschriftenscans. Die (mittelalterlichen) Handschriften sind ja gemeinfrei, aber ihre Reproduktionen?

In der Europeana-Charta von 2010 heißt es:

Die Digitalisierung von gemeinfreien Inhalten schafft keine neuen Rechte über diese Inhalte: Alle Werke, die in analoger Form als Gemeingut vorliegen, sind auch nach ihrer Digitalisierung

weiterhin Gemeingut.

Auch die EU-Kommission hat wiederholt betont, dass Gemeinfreies nach der Digitalisierung gemeinfrei bleiben soll. Den “Grundsatz, dass gemeinfreies Material nach seiner Digitalisierung gemeinfrei bleiben sollte” hat der europäische Gesetzgeber (EU-Parlament und Rat) in den Erwägungsgründen zur PSI-Richtlinie vom Juni 2013 klar ausgesprochen. Alle öffentlichen Institutionen sind folglich gehalten, nicht gegen dieses Prinzip zu verstoßen. Der Trend geht eindeutig zum Open Access – man denke etwa an die Public-Domain-Freigaben des Getty-Museums oder der British Library. Schon die Berliner Erklärung für Open Access 2003 hat ausdrücklich auch die kulturgutverwahrenden bzw. Gedächtnisinstitutionen adressiert und diese aufgerufen, ihre Schätze Open Access – und das heißt: beliebig (auch kommerziell) nachnutzbar – zu publizieren.

Es spricht alles dafür, dass Handschriftenreproduktionen bzw. generell Wiedergaben von Flachware nicht durch EU-Urheberrecht (und Schweizer Urheberrecht) geschützt sind, da ihnen die “Originalität” fehlt. Ansonsten wären sie 70 Jahre nach dem Tod des Reproduzierenden geschützt, was absurd wäre.

In Deutschland und Österreich gibt es aber sogenannte einfache Lichtbilder. Aber auch bei ihnen vertrete ich die Ansicht, dass nach deutscher Rechtslage – also vor allem nach der Rechtsprechung des BGH – originalgetreue Wiedergaben zweidimensionaler Vorlagen nicht als einfache Lichtbilder geschützt sind. So ist auch die – von Rechteinhabern nicht gerichtlich angefochtene – Praxis der Wikipedia bzw. auf Wikimedia Commons.

Copyfraud bedeutet: Nicht überall ist Copyright drin, wo Copyright draufsteht. Reproduktionen gemeinfreier alter Fotos sind gemäß der Entscheidung Bibelreproduktion des BGH definitiv nicht vom Urheberrecht geschützt. Trotzdem werden sie zuhauf im Netz insbesondere von Archiven mit Wasserzeichern “verziert”.

Die Rechteinhaber verlegen sich auf FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) und schaffen eine Zone der Unsicherheit, mit der sie ihre finanziellen und “Herrschaftswissen”-Interessen zur Geltung bringen wollen. Schon oft habe ich mich gemäß der Devise Kulturgut muss frei sein gegen das “Zwingherrentum” kultureller Institutionen ausgesprochen. Vielfach sind sie mit ihrem Copyfraud erfolgreich, da ihre Nutzer zu ängstlich sind.

Nicht selten ist es durchaus vernünftig, opportunistisch zu sein und es sich nicht mit mächtigen Institutionen zu verderben. Aber auch da gibt es Hintertüren, etwa wenn man nach der Wikipedia-Devise “Sei mutig” Bilder anonym auf Wikimedia Commons postet und von dort zitiert oder auch nur verlinkt.

Paläographische Datierungen und Schriftvergleiche brauchen Handschriftenabbildungen in guter Auflösung, die kostenlos im Netz stehen. Weil Felicitas Noeske mir erlaubte, Bilder eines deutschsprachigen Fragments aus der von ihr betreuten Christianeums-Bibliothek in Archivalia zu posten, konnte wenige Stunden nach dem Erscheinen dieses Beitrags Stephen Mossmann den unbekannten Text identifizieren.

Neu ist folgende Meldung:

Baden-Württembergs wissenschaftliche Bibliotheken sind überein gekommen, ihre Digitalisate künftig unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Konkret wurde die Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-Lizenz in deutscher Übertragung ausgewählt (CC-BY-SA 3.0 DE).

Das ist natürlich höchst begrüßenswert, aber strenggenommen auch Copyfraud, da nur das unter CC gestellt werden kann, was urheberrechtlich geschützt ist.

Abschließend drei Forderungen:

- ForscherInnen sollten sich vehement für offene Inhalte einsetzen und Copyfraud bekämpfen. Ruhig den Dienstvorgesetzten des sich stur stellenden Archivbeamten oder das Stadtparlament immer wieder in höflicher Form auf das genannte EU-Prinzip “Gemeinfreies muss auch nach der Digitalisierung gemeinfrei bleiben” hinweisen!

- ForscherInnen sollten mutig sein und sich bei 2-D-Vorlagen über Beschränkungen hinwegsetzen.

- Bei eindeutig geschützten Abbildungen (z.B. von Skulpturen) sollte man das Zitatrecht einsetzen, um dem Publikum den Werkgenuss zu ermöglichen.

Quelle: http://redaktionsblog.hypotheses.org/2417

Das Institut für Dokumentologie und Editorik e.V. (IDE) freut sich, die Publikation der ersten Ausgabe einer neuen Rezensionszeitschrift, RIDE, bekannt zu geben. RIDE ist digitalen Editionen und Ressourcen gewidmet und will ein kritisches Forum zur Besprechung digitaler Editionen schaffen. Es soll helfen, die gängige Praxis zu verbessern und die zukünftige Entwicklung voranzutreiben. RIDE-Rezensenten sind deshalb angehalten, nicht nur die traditionellen Leistungen und Probleme von Editionen im Allgemeinen zu besprechen, sondern auch die sich weiter entwickelnde Methodologie und ihre technischen Implikationen zu berücksichtigen.

Das Institut für Dokumentologie und Editorik e.V. (IDE) freut sich, die Publikation der ersten Ausgabe einer neuen Rezensionszeitschrift, RIDE, bekannt zu geben. RIDE ist digitalen Editionen und Ressourcen gewidmet und will ein kritisches Forum zur Besprechung digitaler Editionen schaffen. Es soll helfen, die gängige Praxis zu verbessern und die zukünftige Entwicklung voranzutreiben. RIDE-Rezensenten sind deshalb angehalten, nicht nur die traditionellen Leistungen und Probleme von Editionen im Allgemeinen zu besprechen, sondern auch die sich weiter entwickelnde Methodologie und ihre technischen Implikationen zu berücksichtigen.