Athanasius Kircher SJ (1602–1680) war Universalgelehrter und Vielschreiber. Er hatte Interesse signalisiert, in die China-Mission zu gehen, dazu kam es allerdings nicht, er verbrachte den Großteil seines Lebens am Collegium Romanum und veröffentlichte ausführliche Werke zu einem breiten Spektrum an Themen. [1] Eines dieser Werke ist ein früher Klassiker über China: China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis natrae et artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata.

Dafür, dass es “ein[es] der meistegelesenen Chinabücher der frühen Neuzeit”[2] war, gibt es nur wenige Ausgaben:

- 3 in lateinischer Sprache 1667 (2 in Amsterdam [das 'Original' bei Jansson, eine 'Raubkopie' bei Meurs], 1 in Antwerpen)

- 1 in niederländischer Sprache 1668

- 1 in französischer Sprache 1670 und

- 2 in englischer Sprache (als Anhang zu den englischen Nieuhof-Ausgaben) 1669, 1673) [3]

Die Ausgaben unterscheiden sich zum Teil beträchtlich voneinander – die Meurs-Ausgabe ist leicht gekürzt, die französische Ausgabe enthält am Ende des Buches einen “Dictionaire chinois & françois ” (324-267), ein Wörterverzeichnis ohne Schriftzeichen.

Dieser “Meilenstein in der europäischen Chinakenntnis” [4] basiert auf den Berichten und Briefen von Missionaren in Indien, Japan und China. Etwa zwei Drittel des Bandes ist der Nestorianerstele (“Pars I., Monumenti Syro-Sinici Interpretatio,” pp. 2-45), der Ausgabe Amsterdam, Janssonius à Waesberge 1667), dem Vordringen des Christentums in Asien (“Pars II., De Variis Itineribus In Chinam Susceptis,” pp. 46-128) und den Religionen Asiens (“Pars III., De Idololatria Ex Occidente primum in Persidem, Indiam, ac deindè in ultimas Orientis, Tartariae, Chinae, Japoniae Regiones successivâ propagatione introducta,” pp. 129-163) gewidmet. Danach kommt ein Überblick zu Pflanzen und Tieren Chinas (“Pars IV., China Curiosis Naturae & Artis miraculis illustrata,” pp. 164-211), kurze Bemerkungen zur Architektur (“Pars V., De Architectonica, Caeterisque Mechanicis Artibus Sinensium,” 212-224) und abschließend ein Abschnitt zur chinesischen Sprache und Schrift (“Pars VI., De Sinensium Literatura, pp. 225-238).

Kircher: China illustrata (1667) | © Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.

Permalink: http://diglib.hab.de/drucke/gv-2f-5/start.htm | License:

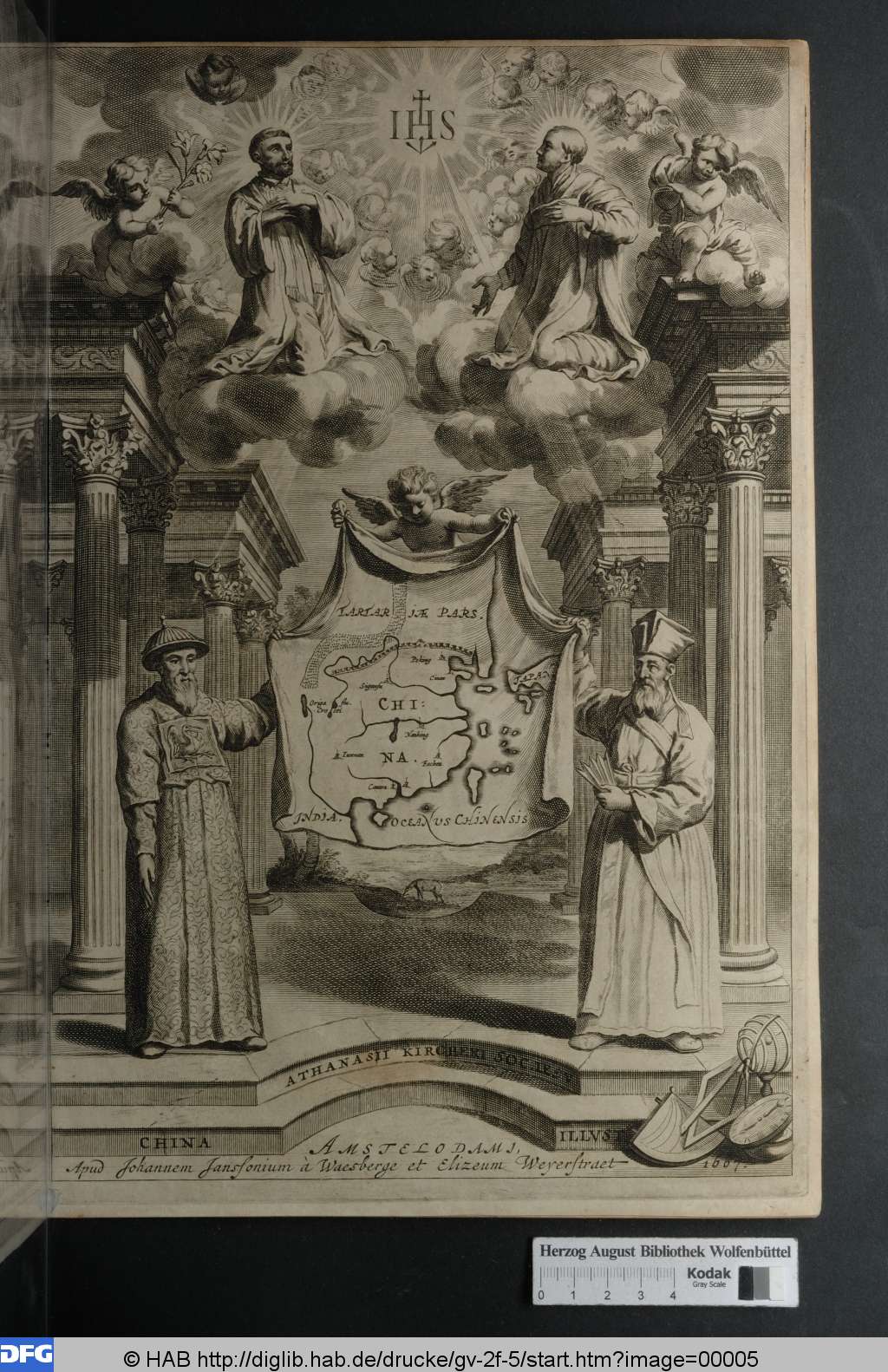

Der Inhalt – und die Frage, ob China illustrata tatsächlich ein Meilenstein ist – wird noch ausführlicher zu besprechen sein, hier soll zunächst nur ein Blick auf das Frontispiz.

Auf den ersten Blick ist hier nur wenig Chinesisches, das Sujet ist rein europäisch – nnd arbeitet so die Rolle der Societas Jesu in China heraus.

Neben zahlreichen Putten sind vier männliche fiugren abgebildet, die zum Teil durch Attribute, zum Teil aus dem Text des Bandes identifizierbar werden:

- oben rechts: Ignatius von Loyola

Íñigo López de Loyola (1491–1556) war Mitbegründer der Societas Jesu. Er wurde 1622 heiliggesprochen, was im Bild auch den Strahlenkranz, der sein Haupt umgibt, angedeutet wird. [5] - oben links: Franz Xaver

Francisco de Xavier (1506–1552) gehörte zu den Ersten, die sich Ignatius von Loyola anschlossen. 1537 zum Priester geweiht, ging er Anfang der 1540er in die Asienmission, zunächst nach Indien, später auf der Halbinsel Malakka und auf den Molukken. 1549 kam er nach Japan, wo er eine erste christliche Gemeinde gründete. Sein Versuch, Zutritt nach China zu erlangen scheiterte, er starb, bevor er das Festland erreichte. Franz Xaver wurde 1619 selig und 1622 heiliggesprochen. Der Heilige wird in der Regel mit einem Kreuz in der Hand dargestellt, das hier jedoch fehlt [6] - unten rechts: Matteo Ricci

Matteo Ricci (Lì Mǎdòu 利瑪竇; 1552–1610) gilt als Begründer der China-Mission (wenngleich er nach Michele Ruggieri, SJ (1543-1607), und Francesco Pasio (1554-1612) vor ihm ins Land gekommen waren) [7]. Ricci kam über Goa nach 1582 nach Macau und 1583 nach Zhaoqing 肇慶/Prov. Guangdong. Ricci und seine Gefährten legten die europäischen Kleider ab und zogen die Gewänder buddhistischer Mönche an. 1598 konnte er sich in Nanjing 南京 niederlassen, 1601 kam er nach Beijing, wo er 1610 starb. [8] - unten links: Johann Adam Schall von Bell

Johann Adam Schall von Bell, SJ (Tāng Ruòwàng 湯若望; 1592–1666) trat 1611 in den Jesuitenorden ein, er studierte Theologie, Mathematik und Astronomie. Zusammen mit anderen Jesuiten reiste er 1618 von Lissabon aus nach Asien. 1619 kam die Gruppe nach Macau, 1623 durften Jesuiten nach Beijing 北京 weiterreisen. Ab 1630 war Schall mit der Reform des chinesischen Kalenders betraut, dessen Neufassung 1635 publiziert wurde. Schall wurde zu einem der Berater/Lehrer des Shunzhi-Kaisers (1644-1661). Nach dem Tod des Kaisers konnten die Kritiker der Jesuiten an Boden gewinnen. Die Gegenbewegung erreichte ihren Höhepunkt 1664/65, als Schall und anderen Jesuiten wegen Hochverrats der Prozess gemacht. Schall wurde zunächst zum Tod durch língchí 凌遲 [9] verurteilt, aber nach einem Erdbeben begnadigt und entlassen. Bis zu seinem Tod lebte er in Beijing. [10]

Ricci und Schall von Bell werden von Strahlen aus dem Strahlenkranz um das Christusmonogramm IHS be/erleuchtet. Auf einem Podest stehen links und rechts Säulenhallen, der Blick auf die Landschaft im Hintergrund wird von der China-Karte verdeckt, im Vordergrund links liegen astronomische Werkzeuge und Geräte, darunter Zirkel, Kompass, Armillarsphäre und Winkelmaß. Auf den Setzstufen des Podests finden sich der Name des Verfassers und der (Kurz-)Titel.

Chinesisches bzw. direkte Bezüge auf China beschränken sich auf die Umrißkarte im Zentrum des Bildes (die Ricci, Schall von Bell und ein schwebender Putto hochhalten) und die Kleidung der beiden Missionare. Die Darstellungen sind vereinfachte (verkleinerte und spiegelverkehrte) Varianten von ganzseitigen Abbildungen von Ricci und Schall von Bell m Buchinneren. Ricci erscheint schlicht gewandet wie ein konfuzianischer Gelehrter, Schall von Bell im zeremoniellen Gewand eines Mandarins dargestellt, komplett mit Mandarin-Tuch (bŭzi 補子 [11]) und Hut.

Das Frontispiz hat wenig Bezug zum Inhalt des Werks, es handelt sich vielmehr um eine Glorifizierung des Wirkens der Societas Jesu in China.

—

[1] Kurzbiographie: Fritz Krafft: „Kircher, Athanasius“. In: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), S. 641-645 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118562347.html, Werk und Literaturverzeichnis: Gerhard Dünnhaupt: Athanasius Kircher S.J. (1602–1680). In: Personalbibliographien zu den Drucken des Barock. Bd 3 (Stuttgart: Hiersemann 1991) 2326–2350. ↑

[2] Hartmut Walravens: China illustrata. Das europäische Chinaverständnis im Spiegel des 16. bis 18. Jh. (=Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek 55; Weinheim 1987) 96 f. ↑

[3] Links zu Digitalisaten : Bibliotheca Sinica 2.0. ↑

[4] Hartmut Walravens: China illustrata. Das europäische Chinaverständnis im Spiegel des 16. bis 18. Jh. (=Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek 55; Weinheim 1987) 96 f. ↑

[5] Zur Biographie: Cándido de Dalmases SJ, Ignatius von Loyola; Versuch einer Gesamtbiographie (München: Neue Stadt 2006). ↑

[6] Kurzbiographie: Claudia von Collani: “Franz Xaver”. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), Bd. 14 (Herzberg: Bautz 1998) Sp. 269–272. ↑

[7] Liam Matthew Brockey: Journey to the East. The Jesuit Mission to China 1579-1724. (Cambridge, MA/London: Harvard University Press 2008) 32 f. ↑

[8]Kurzbiographie: Walter Demel: “Matteo Ricci”. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Bd. 8 (Herzberg Bautz 1994), Sp. 181–185. ↑

[9] Zur Praxis des lingchi: Timothy Brook/Jérôme Bourgon/Gregory Blue: Death by a Thousand Cuts (Harvard University Press 2008). ↑

[10] Zur Biographie: Claudia von Collani: SCHALL, Johann Adam S. von Bell. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL) Bd. 8 (Herberg: Bautz 1994) Sp. 1575–1582; Hartmut Walravens: „Schall von Bell, Johann Adam“. In: Neue Deutsche Biographie 22 (2005), S. 551-552 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118606387.html. ↑

[11] Dazu: Schuyler Cammann: “The Development of the Mandarin Square”. In: Harvard Journal of Asiatic Studies Vol. 8, No. 2 (August 1944), pp. 71-130. ↑

Schlehengrund ist umgezogen zu

Schlehengrund ist umgezogen zu