Lutz Henschel, ein älterer Mann mit viel Erfahrung und Weisheit, ist ein Archivar der Stiftung Deutsche Kinemathek in Berlin. Mit typischem Berliner Dialekt lässt er uns seinen Arbeitsalltag sehen.

“RaderGate” – Was die Debatte um Plagiate aus der Wikipedia übersieht

Vor drei Tagen ging die Nachricht durch die Medien, dass zwei Historiker unter Plagiatsverdacht stehen. Das Buch “Große Seeschlachten: Wendepunkte der Weltgeschichte von Salamis bis Skagerrak” (C.H. Beck Verlag) soll von den Autoren Arne Karsten und Olaf Rader in großen Teilen sogar wörtlich aus der Wikipedia stammen. Näheres zu den Umständen findet man z.B. bei Spreeblick.

Jetzt wird der Fall diskutiert. Vom “Diebstahl geistigen Eigentums” ist die Rede, von Verletzung wissenschaftlicher Standards, man sei “beim Abschreiben aus Wikipedia erwischt worden”. Es ist von einer Rufschädigung der Autoren und des Verlags die Rede. Von “digitaler Denunziation” ist zu lesen. Es geht schon wieder mal wild durcheinander im bürgerlichen Empörungszirkus. Dazu drei Anmerkungen.

1. Man darf von Wikipedia “abschreiben” – auch zu kommerziellen Zwecken

Arne Karsten und Olaf Rader haben erst einmal nichts Verbotenes gemacht. Die Inhalte der Plattform sind freies Wissen und unterliegen der Creative Commons Lizenz CC-BY-SA 3.0. Diese regelt zwei Dinge: Man darf die Inhalte frei verwenden, wenn man den Namen des Urhebers bzw. Rechteinhabers an entsprechender Stelle in der richtigen Form nennt und die Inhalte unter derselben Lizenz weitergibt. Das bedeutet aber auch, dass die Inhalte verändert, kopiert, in Bücher gepackt und verkauft werden dürfen.

Die Wikimedia Foundation, als Trägerin der Wikipedia, hat diese Lizenz bewusst ausgewählt und eine intensive Debatte der Wikipedia-Community hat vor einigen Jahren noch einmal bestätigt, dass die kommerzielle Nutzung der Wikipedia-Texte nicht ausgeschlossen werden soll. Dafür gibt es eine ganz einfache Begründung: Das Verbot der kommerziellen Nutzung verhindert die Verbreitung freien Wissens, dem Ziel der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekten.

Von “Diebstahl geistigen Eigentums” kann man daher gar nicht so leicht sprechen. Genaugenommen war der Begriff “Diebstahl” im Bereich der Wissensvermittlung immer schon falsch. Aber in jedem Fall – man ahnt es schon – kann man von einem Lizenzverstoß ausgehen. Doch dazu gleich.

2. Die Neuordnung von Wissen ist eine eigene Leistung

Die Scientific Community forciert in der laufenden Diskussion über das Buch “Große Seeschlachten” zwei Fragen: Sind beim “Abschreiben” wissenschaftliche Standards verletzt worden? Und: Hat das vorliegende Werk einen neuen Erkenntniswert?

Die erste Frage ist schnell beantwortet. Es ist zu prüfen, ob die Quellen den allgemeinen Standards entsprechend belegt werden. Ist das nicht geschehen, ist der Fall klar: Standard verletzt. Rüge. Marginalisierung in der Scientific Community. Fertig ist der Lack.

Was die wenigsten wissen: Auch Wikipedia hat über die Jahre sehr strenge Regelungen für Quellenbelege eingeführt. Ihre Einträge sind nicht selten besser belegt als manche Seminararbeit zum selben Thema.

Die zweite Frage, nach dem Erkenntniswert oder dem Wert generell, ist natürlich komplexer. Ob die “Großen Seeschlachten” von Arne Karsten und Olaf Rader ein großer Wurf sind oder zumindest eine gute Einführung können nur die Leserinnen und Leser entscheiden. Es wäre jedoch fatal, wenn der aktuelle Fall dazu benutzt würde, die Arbeit in und mit der Wikipedia wieder einmal so zu drehen, dass am Ende eine akademische Zweiklassengesellschaft herauskommt.

Diese Sorge kommt nicht von ungefähr, denn in der Welt strukturkonservativer Wissenschaftler und Journalisten gibt es bekanntlich zwei Sorten von Akademikern: Die eigentlichen Fach-Wissenschaftler und Experten einerseits und den ganzen Rest von einfachen Vermittlern, Lehrern, Laien und Populärwissenschaftler andererseits. Alle, die nicht für die Scientific Community schreiben, stehen unter Generalverdacht, doch eigentlich keine eigene und wertige Leistung zu bringen. Dasselbe Verdikt trifft konsequenterweise auch gelungene Kompilationen oder Remixes.

Dabei ist die Sicherung, Aufarbeitung und Verbreitung von Wissen eine Kunst, die nicht weniger wichtig ist, als die dann doch oft sehr handwerklich zu bewältigende Forschungsarbeit von Fachwissenschaftlern. Und das gilt nicht zuletzt sondern auch für die Wikipedia. Das kollektive Zusammenstellen von Wissen in über 280 Sprachen und Kulturen ist ein ungeheurer Lern- und Gestaltungsprozess. Ausgeführt von Menschen, die oft selbst einen sehr hohen Bildungsstand haben.

Und wenn jemand aus dem gesammelten Weltwissen Einzelfragen herausgreift und beispielsweise Seeschlachten darstellen und besprechen will, kann das eine eigene Leistung sein. Ob sie das in dem konkreten Fall ist, bleibt zu untersuchen. Doch ohne den Inhalt zu kennen, wird pauschal davon gesprochen, dass Karsten und Rader beim “Abschreiben von der Wikipedia erwischt worden”. Wie ein kleiner Schulbub beim Unterschleif. “Das macht man nicht!”

Doch das kann sehr sinnvoll sein, wenn man es richtig macht und nicht gegen geltendes Recht verstößt.

3. Das Buch ist mangelhaft, weil es einen Rechtsmangel hat

Die Kunden des C.H. Beck Verlags haben ein Buch gekauft. Die Inhalte dieses Buches sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen also nicht ohne Genehmigung des Verlags kopiert, verändert, verbreitet werden.

Sobald die Inhalte des Buches zu großen Teilen aus Inhalten mit einer freien Lizenz bestehen, sieht die Sache anders aus. Diskutiert wird bislang nur, inwieweit Quellen aus wissenschaftlicher Sicht nachgewiesen werden müssen – zum Zweck der Überprüfbarkeit oder zum Nachweise der intellektuellen Eigenleistung. Der Hammer hängt für die Wikipedia aber beim Umgang mit ihren freien Lizenzen.

Es ist legitim, aus Wikipedia in einem kleineren Umfang zu zitieren. Wenn aber größere Teile übernommen werden, muss klar dargestellt werden, welche Teile aus der Wikipedia kommen und demnach frei verwendet werden können. In diesem Fall: Welche Teile stehen unter der Creative Commons CC-BY-SA 3.0? Auf gar keinen Fall, darf der Urheber (in dem Fall die Rechteinhaberin Wikimedia Foundation ) verschwiegen und der Inhalt unter eine andere Lizenz gestellt werden. Der Verlag hat damit ein Produkt mit Rechtsmängeln verkauft und einen klaren Rechtsbruch begangen.

Normalerweise sichern sich hier Verlage über die Autorenverträge ab. Dort ist meist formuliert, dass alle Rechte an den Verlag übergehen und die Autoren bei der Übergabe diese Rechte auch besitzen müssen. Deswegen wird C. H. Beck nun auch Arne Karsten und Olaf Rader mit seinen Anwälten bearbeiten. Das Problem ist damit aber nicht gelöst. Das Werk muss vom Markt. Die Wikimedia Foundation kann abmahnen und klagen. Vielleicht sollte sie das in diesem Fall endlich mal machen, um am Ende die Stellung freier Lizenzen zu stärken.

Und für die Zukunft gilt: Es wird immer weniger Bücher geben, die zu großen Teilen aus Inhalten mit freien Lizenzen bestehen oder noch schlimmer, der Anteil an Büchern, von denen man nicht sagen kann, inwieweit sie aus freien Inhalten bestehen, wird größer. Das hat schlicht mit der Tatsache zu tun, wie sich mit dem Web unsere Arbeitsweise ändert. Und das Risiko für Verlage wird unvermeidlich steigen. Und so wäre es viel einfacher, wenn der C. H. Beck-Verlag seine Buchinhalte generell unter eine freie Lizenz stellen würde. Das wäre auch kein Problem. Man könnte das Seeschlachten-Buch einfach unter die Creative Commons Lizenz stellen und die Welt wäre in Ordnung. Man würde auch keinen Cent weniger verdienen und die Wikipedia-Community hätte nichts dagegen. Doch das wäre zu einfach. Und zu revolutionär.

Deswegen wird weiter rummoralisiert, es werden Qualitätsdebatten geführt und Handlungen kriminalisiert, die es nicht sind. Über relevante Rechtsverstöße bei der kommerziellen Nutzung freien Wissens dagegen wird in den Medien auffällig geschwiegen. Weil alle betroffen sind.

Für Historikerinnen und Historiker bleibt da nur, künftig die richtigen Gewichte zu setzen und einen klaren Blick zu behalten. Sie brauchen ein Umfeld, das gelernt hat, mit freiem Wissen und freien Lizenzen offen und ehrlich umzugehen.

Und sie müssen selbst ihre Lage angesichts der Medienrevolution neu bestimmen und flexibel darauf reagieren. Die Berufe und Arbeitsweisen in den Sozialwissenschaften werden durch das Web verändert. Wir werden zunehmend im Web Wissen zur Verfügung stellen und besprechen um ab und zu ein gedrucktes Buch daraus machen. Hier drehen sich die Verhältnisse zwischen Print- und Digitalmedien um.

Und auch das zeigt “RaderGate” (Klaus Graf): Fachwissenschaftler sind zwar weiterhin nötig, die Qualitätssicherung wird aber künftig in der Weböffentlichkeit organisiert.

Auch lesenswert:

- Anton Tantner: Wikipedia in der universitären Lehre, in: Merkur 14. März 2014

- Erik Möller: Freiheit mit Fallstricken: Creative-Commons-NC-Lizenzen und ihre Folgen, in: Lutterbeck u.a. (Hg.): Open Source Jahrbuch 2006, 271-282

Einsortiert unter:Medien

“RaderGate” – Was die Debatte um Plagiate aus der Wikipedia übersieht

Vor drei Tagen ging die Nachricht durch die Medien, dass zwei Historiker unter Plagiatsverdacht stehen. Das Buch “Große Seeschlachten: Wendepunkte der Weltgeschichte von Salamis bis Skagerrak” (C.H. Beck Verlag) soll von den Autoren Arne Karsten und Olaf Rader in großen Teilen sogar wörtlich aus der Wikipedia stammen. Näheres zu den Umständen findet man z.B. bei Spreeblick.

Jetzt wird der Fall diskutiert. Vom “Diebstahl geistigen Eigentums” ist die Rede, von Verletzung wissenschaftlicher Standards, man sei “beim Abschreiben aus Wikipedia erwischt worden”. Es ist von einer Rufschädigung der Autoren und des Verlags die Rede. Von “digitaler Denunziation” ist zu lesen. Es geht schon wieder mal wild durcheinander im bürgerlichen Empörungszirkus. Dazu drei Anmerkungen.

1. Man darf von Wikipedia “abschreiben” – auch zu kommerziellen Zwecken

Arne Karsten und Olaf Rader haben erst einmal nichts Verbotenes gemacht. Die Inhalte der Plattform sind freies Wissen und unterliegen der Creative Commons Lizenz CC-BY-SA 3.0. Diese regelt zwei Dinge: Man darf die Inhalte frei verwenden, wenn man den Namen des Urhebers bzw. Rechteinhabers an entsprechender Stelle in der richtigen Form nennt und die Inhalte unter derselben Lizenz weitergibt. Das bedeutet aber auch, dass die Inhalte verändert, kopiert, in Bücher gepackt und verkauft werden dürfen.

Die Wikimedia Foundation, als Trägerin der Wikipedia, hat diese Lizenz bewusst ausgewählt und eine intensive Debatte der Wikipedia-Community hat vor einigen Jahren noch einmal bestätigt, dass die kommerzielle Nutzung der Wikipedia-Texte nicht ausgeschlossen werden soll. Dafür gibt es eine ganz einfache Begründung: Das Verbot der kommerziellen Nutzung verhindert die Verbreitung freien Wissens, dem Ziel der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekten.

Von “Diebstahl geistigen Eigentums” kann man daher gar nicht so leicht sprechen. Genaugenommen war der Begriff “Diebstahl” im Bereich der Wissensvermittlung immer schon falsch. Aber in jedem Fall – man ahnt es schon – kann man von einem Lizenzverstoß ausgehen. Doch dazu gleich.

2. Die Neuordnung von Wissen ist eine eigene Leistung

Die Scientific Community forciert in der laufenden Diskussion über das Buch “Große Seeschlachten” zwei Fragen: Sind beim “Abschreiben” wissenschaftliche Standards verletzt worden? Und: Hat das vorliegende Werk einen neuen Erkenntniswert?

Die erste Frage ist schnell beantwortet. Es ist zu prüfen, ob die Quellen den allgemeinen Standards entsprechend belegt werden. Ist das nicht geschehen, ist der Fall klar: Standard verletzt. Rüge. Marginalisierung in der Scientific Community. Fertig ist der Lack.

Was die wenigsten wissen: Auch Wikipedia hat über die Jahre sehr strenge Regelungen für Quellenbelege eingeführt. Ihre Einträge sind nicht selten besser belegt als manche Seminararbeit zum selben Thema.

Die zweite Frage, nach dem Erkenntniswert oder dem Wert generell, ist natürlich komplexer. Ob die “Großen Seeschlachten” von Arne Karsten und Olaf Rader ein großer Wurf sind oder zumindest eine gute Einführung können nur die Leserinnen und Leser entscheiden. Es wäre jedoch fatal, wenn der aktuelle Fall dazu benutzt würde, die Arbeit in und mit der Wikipedia wieder einmal so zu drehen, dass am Ende eine akademische Zweiklassengesellschaft herauskommt.

Diese Sorge kommt nicht von ungefähr, denn in der Welt strukturkonservativer Wissenschaftler und Journalisten gibt es bekanntlich zwei Sorten von Akademikern: Die eigentlichen Fach-Wissenschaftler und Experten einerseits und den ganzen Rest von einfachen Vermittlern, Lehrern, Laien und Populärwissenschaftler andererseits. Alle, die nicht für die Scientific Community schreiben, stehen unter Generalverdacht, doch eigentlich keine eigene und wertige Leistung zu bringen. Dasselbe Verdikt trifft konsequenterweise auch gelungene Kompilationen oder Remixes.

Dabei ist die Sicherung, Aufarbeitung und Verbreitung von Wissen eine Kunst, die nicht weniger wichtig ist, als die dann doch oft sehr handwerklich zu bewältigende Forschungsarbeit von Fachwissenschaftlern. Und das gilt nicht zuletzt sondern auch für die Wikipedia. Das kollektive Zusammenstellen von Wissen in über 280 Sprachen und Kulturen ist ein ungeheurer Lern- und Gestaltungsprozess. Ausgeführt von Menschen, die oft selbst einen sehr hohen Bildungsstand haben.

Und wenn jemand aus dem gesammelten Weltwissen Einzelfragen herausgreift und beispielsweise Seeschlachten darstellen und besprechen will, kann das eine eigene Leistung sein. Ob sie das in dem konkreten Fall ist, bleibt zu untersuchen. Doch ohne den Inhalt zu kennen, wird pauschal davon gesprochen, dass Karsten und Rader beim “Abschreiben von der Wikipedia erwischt worden”. Wie ein kleiner Schulbub beim Unterschleif. “Das macht man nicht!”

Doch das kann sehr sinnvoll sein, wenn man es richtig macht und nicht gegen geltendes Recht verstößt.

3. Das Buch ist mangelhaft, weil es einen Rechtsmangel hat

Die Kunden des C.H. Beck Verlags haben ein Buch gekauft. Die Inhalte dieses Buches sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen also nicht ohne Genehmigung des Verlags kopiert, verändert, verbreitet werden.

Sobald die Inhalte des Buches zu großen Teilen aus Inhalten mit einer freien Lizenz bestehen, sieht die Sache anders aus. Diskutiert wird bislang nur, inwieweit Quellen aus wissenschaftlicher Sicht nachgewiesen werden müssen – zum Zweck der Überprüfbarkeit oder zum Nachweise der intellektuellen Eigenleistung. Der Hammer hängt für die Wikipedia aber beim Umgang mit ihren freien Lizenzen.

Es ist legitim, aus Wikipedia in einem kleineren Umfang zu zitieren. Wenn aber größere Teile übernommen werden, muss klar dargestellt werden, welche Teile aus der Wikipedia kommen und demnach frei verwendet werden können. In diesem Fall: Welche Teile stehen unter der Creative Commons CC-BY-SA 3.0? Auf gar keinen Fall, darf der Urheber (in dem Fall die Rechteinhaberin Wikimedia Foundation ) verschwiegen und der Inhalt unter eine andere Lizenz gestellt werden. Der Verlag hat damit ein Produkt mit Rechtsmängeln verkauft und einen klaren Rechtsbruch begangen.

Normalerweise sichern sich hier Verlage über die Autorenverträge ab. Dort ist meist formuliert, dass alle Rechte an den Verlag übergehen und die Autoren bei der Übergabe diese Rechte auch besitzen müssen. Deswegen wird C. H. Beck nun auch Arne Karsten und Olaf Rader mit seinen Anwälten bearbeiten. Das Problem ist damit aber nicht gelöst. Das Werk muss vom Markt. Die Wikimedia Foundation kann abmahnen und klagen. Vielleicht sollte sie das in diesem Fall endlich mal machen, um am Ende die Stellung freier Lizenzen zu stärken.

Und für die Zukunft gilt: Es wird immer weniger Bücher geben, die zu großen Teilen aus Inhalten mit freien Lizenzen bestehen oder noch schlimmer, der Anteil an Büchern, von denen man nicht sagen kann, inwieweit sie aus freien Inhalten bestehen, wird größer. Das hat schlicht mit der Tatsache zu tun, wie sich mit dem Web unsere Arbeitsweise ändert. Und das Risiko für Verlage wird unvermeidlich steigen. Und so wäre es viel einfacher, wenn der C. H. Beck-Verlag seine Buchinhalte generell unter eine freie Lizenz stellen würde. Das wäre auch kein Problem. Man könnte das Seeschlachten-Buch einfach unter die Creative Commons Lizenz stellen und die Welt wäre in Ordnung. Man würde auch keinen Cent weniger verdienen und die Wikipedia-Community hätte nichts dagegen. Doch das wäre zu einfach. Und zu revolutionär.

Deswegen wird weiter rummoralisiert, es werden Qualitätsdebatten geführt und Handlungen kriminalisiert, die es nicht sind. Über relevante Rechtsverstöße bei der kommerziellen Nutzung freien Wissens dagegen wird in den Medien auffällig geschwiegen. Weil alle betroffen sind.

Für Historikerinnen und Historiker bleibt da nur, künftig die richtigen Gewichte zu setzen und einen klaren Blick zu behalten. Sie brauchen ein Umfeld, das gelernt hat, mit freiem Wissen und freien Lizenzen offen und ehrlich umzugehen.

Und sie müssen selbst ihre Lage angesichts der Medienrevolution neu bestimmen und flexibel darauf reagieren. Die Berufe und Arbeitsweisen in den Sozialwissenschaften werden durch das Web verändert. Wir werden zunehmend im Web Wissen zur Verfügung stellen und besprechen um ab und zu ein gedrucktes Buch daraus machen. Hier drehen sich die Verhältnisse zwischen Print- und Digitalmedien um.

Und auch das zeigt “RaderGate” (Klaus Graf): Fachwissenschaftler sind zwar weiterhin nötig, die Qualitätssicherung wird aber künftig in der Weböffentlichkeit organisiert.

Auch lesenswert:

- Anton Tantner: Wikipedia in der universitären Lehre, in: Merkur 14. März 2014

- Erik Möller: Freiheit mit Fallstricken: Creative-Commons-NC-Lizenzen und ihre Folgen, in: Lutterbeck u.a. (Hg.): Open Source Jahrbuch 2006, 271-282

Einsortiert unter:Medien

Auf fünf soziologische Minuten mit Hartmut Rosa (2/2014)

Hartmut Rosa ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist Begründer der Beschleunigungstheorie und viel gefragter Gesprächspartner im deutschen Feuilleton. Daniel Meyer vom Studentenmagazin Akrützel stellt dem renommierten Gesellschaftstheoretiker nicht nur Fragen rund um seine Person und … Continue reading

Ö1-Feature zur Schreibmaschine

"Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken." Hommage an die Schreibmaschine. Feature von Matthias Haydn

1714 erwarb der britische Erfinder Henry Mill das Patent auf eine Maschine, die Buchstaben fortschreitend einen nach dem anderen drucken kann. Die Patentschrift ist die erste Beschreibung einer Schreibmaschine. Ob Mill jemals seinen Schreibautomaten verwirklichte, ist nicht bekannt. 150 Jahre später zimmerte der Südtiroler Peter Mitterhofer mehrere Schreibmaschinenmodelle aus Holz - sie zählen zu den ältesten ihrer Art. Das Gerät wurde weiterentwickelt, die Technik verfeinert. Es setzte ein Siegeszug des neuen Schreibgerätes in Büros, Schreibstuben und privaten Arbeitszimmern ein.

Die ersten Schreibmaschinen waren dazu gedacht, sehbehinderten Menschen das Schreiben von Texten zu ermöglichen. Doch schon bald wurde das Gerät ein beliebtes Werkzeug für Schriftsteller/innen. Mark Twain gilt als der erste Literat, der einen Roman auf einer Schreibmaschine verfasste. Heute ist die Schreibmaschine von den meisten Schreibtischen wieder verschwunden. Der Computer ersetzte das klappernde Gerät. Nach wie vor gibt es aber Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die ihre Manuskripte ausschließlich auf Schreibmaschinen tippen. Einige scheinen eine innige Beziehung zu ihrem Schreibwerkzeug entwickelt zu haben.

Mittlerweile werden Schreibmaschinen nicht mehr produziert, die Ersatzteile, Farbbänder, Tasten, Walzen werden knapp. Für Schreibmaschinen-Literaten ist das eine bedrohliche Situation.

Scientiae. Disciplines of Knowing in the Early Modern World: #Scientiae2014

Vom 23. bis zum 25. April 2014 fand in Wien die Tagung “Scientiae. Disciplines of Knowing in the Early Modern World” statt.

Getwittert wurde unter #Scientiae2014:

Website: Scientiae. Disciplines of Knowing in the Early Modern World

http://scientiae.co.uk/

Die Facebook-Gruppe:

https://www.facebook.com/groups/1378546729027182/

historicum-estudies.net: Studieren — Recherchieren — Publizieren

„Vive la France, vive la République, Mort aux Prussiens“: Deutsche Aufenthaltsgesuche aus Lille (1870/71)

Bei Recherchen für meine Masterarbeit an der Universität Mannheim über die deutschstämmige Familie Kolb aus Lille, habe ich im Archiv des Departments Nord Quellen aus der Zeit des deutsch-französischen Krieges (1870/71) gefunden (Signatur: M176/7), die ich hier kurz vorstellen möchte.

Nach Kriegsausbruch und der Niederlage von Sedan (02.09.1870) wendeten sich zahlreiche Deutsche des Departments Nord nach Aufforderung an die französischen Behörden, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Es wurde versucht, eine kriegsbedingte Ausweisung abzuwenden. In den alphabetisch nach Nachnamen geordneten Akten des Departmentsarchivs Lille findet man entweder ein standardisiertes Formular der Behörden, oder der Antragsteller/ die Antragstellerin wendete sich schriftlich mit einem Brief an die Präfektur. Der Bestand umfasst rund 180 solcher Aufenthaltsgesuche, darunter etwa 50 von Frauen.

Die Schreiben enthalten den vollständigen Namen, den Geburtsort, das Geburtsdatum, den Beruf, den Wohnsitz und seit wann man sich in Frankreich aufhielt. Außerdem wurde gefragt, ob die Person verheiratet war. Dabei wurde besonders hervorgehoben, wenn eine Eheschließung mit einer Französin / einem Franzosen erfolgt war sowie die Anzahl der Kinder genannt. Darüber hinaus mussten französische Gewährspersonen genannt werden. Dadurch konnte es vorkommen, dass dem Antrag patriotische und antipreußische Aussagen hinzugefügt wurden, z. B.: „Vive la France, vive la République, Mort aux Prussiens“ (Charles Birth aus Cateau-Cambrésis, Nord, 18. September 1870). In der Regel wurde jedoch auf gemäßigtere Weise, die Loyalität gegenüber Frankreich betont. Bei den Gewährspersonen handelte es sich beispielsweise um Bürgermeister, Arbeitgeber, Geistliche oder Personen aus dem persönlichen Umfeld. Außerdem befinden sich in den Akten auch Auskünfte der Polizeibehörden.

Auszug aus einem standardisierten Bogen:

„[…] Md. Hartwig Emma, né le 16 avril 1846 à Hagen (Prusse) résident en France depuis le 25 8ten [octobre] 1866 dans la commune de Lille rue de Paris No 99 depuis le 25 8ten [octobre] 1866 profession de femme de chambre, célibataire.

Vu le décret du 16 septembre 1870, concernant les étrangers appartenant aux puissances avec lesquelles la France se trouve actuellement en guerre, a l’honneur de solliciter de M. le Préfet du Nord l’autorisation spéciale prescrite par l’article 2 du décret, pour séjourner en France, dans la commune de Lille, Le 18 octobre 1870

(signature du demandeur)

Emma Hartwig

La demande ci-dessus est appuyée par les soussignés : 1o le sieur Monier-Leclercq, âge de 66 ans, profession de négociant demeurant à Lille rue de Paris No 99 : 2o le sieur Dechin âge de 31 ans, profession commis-négociant demeurant à Lille rue Massena 22 […], qui déclarant, sous leur responsabilité personnelle, bien connaitre la Md. Hartwig Emma et se porter garants de sa conduite. »

Monsieur Monier-Leclercq war Inhaber eines Bekleidungsgeschäftes und Emma Hartwig verwendete bei der weiteren Korrespondenz mit den Behörden auch sein Briefpapier, da sie in seinem Haushalt arbeitete.

Der Quellenfund gibt einen Überblick zu den Herkunftsgebieten, dem französischen Wohnsitz, der Verteilung und der Sozialstruktur der Deutschen des Departments Nord, einer französisch-belgischen Grenzregion. Besonders interessant sind die persönlichen Briefe an die Behörden, die oft über den üblichen Inhalt der standardisierten Bögen hinausgehen. Deutschstämmige Geschäftsleute oder Ladenbesitzer benutzten ihr Firmenbriefpapier und unterstrichen damit ihre Integration in das französische Wirtschaftsleben oder es wurden von den Antragstellern/Gewährspersonen Verbindungen zur französischen Armee betont. Diese Verbindungen zu Frankreich waren auch wichtige Faktoren, die bei einem anschließenden Einbürgerungsantrag ins Gewicht fallen konnten.

Die Schriftstücke verdeutlichen das Identitätsproblem, dem die Deutschen des Departments Nord nach Ausbruch des Krieges ausgesetzt waren. Diejenigen, die sich bis 1870 nicht einbürgern ließen, waren nun der Gefahr einer Ausweisung ausgesetzt und versuchten die Behörden von ihrer loyalen Haltung zu überzeugen.

—-

Zur weiteren Lektüre:

Dornel, Laurent, Être étranger en France à la fin du Second Empire, Migrance 35 (2010), S. 13-22.

König, Mareike, Les immigrés allemands à Paris 1870/71: entre expulsion, naturalisation et lutte sur les barricades, in: Migrance 35 (2010), S. 60-70. Autorenversion unter: http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00979336

Parisot, Guillaume, De la négociation comme instrument d’occupation pacifiée et d’exploitation économique efficace pendant la guerre de 1870–1871, in: Chanet, Jean-François / Crepin, Annie / Windler, Christian (Hg.), Le Temps des hommes doubles. Les arrangements face à l’occupation, de la Révolution francaise à la guerre de 1870, Rennes 2013, S. 279–302.

Rack, Katrin, Tagungsbericht: La Commune et les étrangers, 29.01.2010, DHI Paris.

—-

Abbildung: Jean-Baptiste-Édouard Detaille, Un officier de cavalerie française garde soldats bavarois capturés (1875) – Wikimedia Commons.

Lexikon zur Computergeschichte: Datasette

Gymnasialarchiv

Den nachstehenden Artikel verfasste ich für eine Blogparade, ausgerufen von siwiarchiv, dem Gemeinschaftsblog der Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein; unter meinem Nick “FeliNo” veröffentlichte ich ihn am 28. Januar 2014 bei Archivalia, dem Blog von Klaus Graf (bei de.hypotheses siehe Weblog Kulturgut).

An dieser Stelle nun erneut eingestellt, mag er hier das Besondere verdeutlichen, das ein Schularchiv mit historischen Dokumenten, die bis heute an ihrem angestammten Ort haben verbleiben können, zu leisten vermag.

Gymnasialarchiv? Was ist das denn?

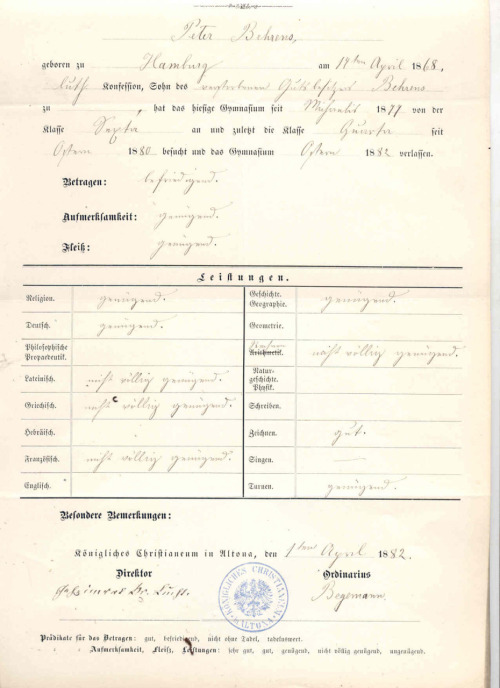

Schulzeugnis von Peter Behrens (Quelle: Archiv des Christianeums)

„Warum sollten Archive worüber wie bloggen?“ Diese Frage stellt siwiarchiv und ruft zum Schreiben auf. Ich weiß nicht, warum Archive worüber bloggen sollten und wie. Ich mach’s einfach, aber mehr mit hübschen Bildern aus der Bibliothek und aus dem Archiv unseres Gymnasiums, dem Christianeum, gegründet 1738 im holsteinischen Altona, heute ein Bezirk von Hamburg. Der Archivbestand (zurückgehend bis zum Gründungsdatum) ist erfasst und in einem Findbuch erschlossen.

Was kann an einem Gymnasialarchiv interessant sein für ein Internetpublikum? Nun, vielleicht zunächst einmal, dass kaum eine Anstalt so etwas hat.

Nach heutigem Hamburger Archivgesetz (seit 1991 in Kraft) sind nicht mehr benötigte Dokumente aus Verwaltung und Schule dem Hamburger Staatsarchiv regelmäßig anzubieten. Das Christianeum wurde davon ausgenommen, es darf als sog. „Archiv-Schule“ seinen alten Archivbestand behalten, unter anderem auch die Unterlagen über seine Lehrer und Schüler, die somit archivalisch seit 1738 an ihrem Wirkungsort präsent sind: eine Quelle, die von Historikern und Biographen, gelegentlich auch von Familienforschern, nicht selten in Anspruch genommen wird und zuweilen sogar bislang bestehende biographische Lücken zu füllen behilflich sein konnte, wie zum Beispiel im Fall des Designers Peter Behrens (1868-1940) und des Geschichtsforschers Gottfried Heinrich Handelmann (1827-1891). Auch gelangten Archivbestände bereits in Ausstellungen, so 2005 ins Vorderasiatische Museum zu Berlin zum archäologischen Bauforscher Robert Koldewey (1855-1925) oder in die Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek mit dem alten Siegel des Christianeums für die „Emblemata Hamburgensia“ 2009.

Die Matrikel des Christianeums, die handschriftlichen Einträge der Schullaufbahnen seit 1738, zeigen überdies die enge Verknüpfung mit der alten Bibliothek des Christianeums. Da es Sitte war, dass Schüler und Lehrer, die die Anstalt verließen, der Bibliothek ein Geschenk machten, lassen sich Besitzer- und Donationsvermerke in einzelnen Exemplaren des Bibliotheksbestands oft anhand der Matrikel erschließen. So stammt eine der Inkunabeln des Christianeums, ein wunderschöner und seltener Druck von Aldus Manutius, von einem ehemaligen Schüler im 18. Jahrhundert, dessen Name nur durch zwei Publikationen in Göttingen belegt ist – und in den Matrikeln des Christianeums.

Die Bibliothekare – seit 1738 bis heute stets Mitglieder des Lehrerkollegiums – sahen im 19. Jahrhundert die als Quellen zur Geschichte der Anstalt fungierenden Schulschriften als Bibliotheksgut an. Diese Schriften wurden seit dem 18. Jahrhunderts kontinuierlich gedruckt und gebunden, seit dem 19. Jahrhundert in Form der sog. „Schulprogramme“ gesammelt und ab 1850 mit einer Bibliothekssignatur versehen. Seit den 1920er Jahren erscheint die Schulchronik zweimal jährlich im „Christianeum“, der Publikation des Fördervereins der Schule, und wird – nunmehr wiederum gebunden im Fünfjahrespaket – der Tradition folgend in der Bibliothek verwahrt. Verknüpft mit Dokumenten des Archivs reicht die Aussagekraft dieser Schriften häufig über die Schule hinaus und verweist direkt in die Stadtgeschichte Altonas, das bis 1867 (danach preußisch, seit 1937 Hamburg) zum Herzogtum Holstein gehörte, dessen Landesherr in Personalunion der König von Dänemark war. So erfahren wir im Archiv zum Beispiel die Hintergründe des Geschenks der kolorierten Flora Danica seitens Frederiks VI. von Dänemark (komplett geliefert 1816 und die folgenden Jahrzehnte) und die Provenienz eines großen Teils unserer Inkunabelsammlung aus der Bibliothek des Altonaer Pfarres Johann Adrian Bolten (erworben 1808).

Die Stadt Altona erhielt 1664, vor genau 350 Jahren, das Stadtrecht durch Frederik III., König von Dänemark. Sie verfügte dermaleinst über ein umfangreiches eigenes Stadtarchiv, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde; die Überreste befinden sich im Hamburger Staatsarchiv. Heute zeigt uns Google ein „Altonaer Stadtarchiv e.V.“ an, Bestände eines Altonaer Privatsammlers, der sie dem Publikum unterdessen auf seiner Hompage zur Benutzung anbietet. Und dann gibt es eben noch das Archiv des Christianeums. Darunter unter anderem wertvollste Zeugen auch jüngerer Hamburger Geschichte: Dokumente zum Bau des derzeitigen Schulgebäudes, das dritte in der Geschichte des Christianeums (gebaut zwischen 1968 und 1971, Architekt: Arne Jacobsen) – und dabei vor allem auch Fotos.

Das Christianeum verfügt über ein umfangreiches Fotoarchiv mit Abzügen seit dem 19. Jahrhundert, nicht nur von den Gebäuden (wie z. B. dem Abriss des bauhausinspirierten zweiten Gebäudes), sondern auch von Personen und insbesondere von Altona und dessen im Zweiten Weltkrieg zerstörten Straßen und Häusern in der Umgebung des ersten Schulgebäudes (genutzt bis 1936), dem alten Stadtkern, von dem nach der “Operation Gomorrha”, dem Bombardement Hamburgs 1943, nicht viel übrig blieb.

Ob das alles aber jemanden interessiert? Ich weiß es nicht – und benutze denn auch das Blog „Bibliotheca Altonensis“ bei tumblr nicht selten dazu, auf die Homepage zu verlinken, wo sich das eine oder andere anschauen lässt – nicht nur aus der Bibliothek, sondern auch aus dem Archiv, nicht systematisch, vielmehr mit dem bescheidenen Anspruch, überhaupt einen kleinen Einblick zu liefern, was das eigentlich ist: eine Gymnasialbibliothek mit einem Schularchiv.

Felicitas Noeske