Nicht weniger wichtig für die Ordensgeschichte als die von mir hier vor kurzem erwähnten frühneuzeitlichen Klosterhandschriften im Besitz des Düsseldorfer Heine-Instituts sind die Handschriften des kostbaren Depositums Binterim in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. “Die katholische Pfarrgemeinde St. Martin in Düsseldorf-Bilk hat der ULB die Binterimbibliothek als Depositum überlassen. Der Theologe und Kirchenhistoriker Anton Joseph Binterim, geboren 1779 in Düsseldorf, gestorben 1855 in Bilk, war von 1805 bis zu seinem Tode dort Pfarrer und trug eine wertvolle Privatbibliothek zusammen. Die Sammlung umfasst etwa 4.100 Werke […]

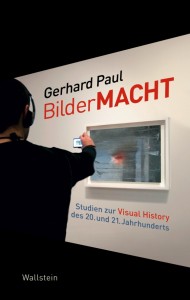

Alle Macht den Bildern?

Gerhard Paul, BilderMACHT. Studien zur Visual History des 20. und 21. Jahrhunderts, Göttingen 2013

Gerhard Paul ist zweifelsohne einer der Vordenker der deutschsprachigen Visual History. Im Frühjahr 2013 publizierte der Flensburger Historiker im Göttinger Wallstein-Verlag nun 17 – teils bereits veröffentlichte und überarbeitete, teils neue – Aufsätze unter dem Titel „BilderMACHT. Studien zur Visual History des 20. und 21. Jahrhunderts“. Eine Besprechung des Werks ist in der Zeitschrift Fotogeschichte nachzulesen.

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/02/10/alle-macht-den-bildern/

Dämonologie bei Francesco Giuntini?

Nachdem die Dissertation beinahe fertig ist, bleiben doch einige Fragen offen, die wohl an anderer Stelle beantwortet werden müssen. Eine davon ist die Frage nach der Dämonologie in der Frühen Neuzeit. Bekanntestes Beispiel dürfte der Hexenhammer des Dominikanermönches Heinrich Kramer … Continue reading →

Das Crowdfunding für die “Suche nach den Nachkriegskindern” war erfolgreich.

99 Unterstützer haben nach einem sehr spannenden letzten Tag zum Erfolg beigetragen. Das Projekt ist im Moment bei Sciencestarter noch in der Überprüfung. Ich selbst bereite einen längeren Blogbeitrag vor, über das, was passiert ist und einen weiteren über das, was jetzt in diesem Jahr passieren soll.

Ich freue mich sehr und möchte mich herzlich bei allen Unterstützern bedanken, die diese Form der Wissenschaftsfinanzierung mit mir ausprobieren möchten.

Wilma’s Tutorials: Twitter Basics

Wilma’s Tutorials sind die Produkte des Projekts “Let’s Learn – Screencasts zu Studien-, Lern- und Arbeitstechniken von Studierenden für Studierende”. Twitter In diesem Video wird erklärt, was Twitter ist und wie man es nutzen kann. Die folgenden Fragen werden im Tutorial beantwortet: Worum geht es bei Twitter? Wie kann man sich bei Twitter anmelden? Wie findet man andere Nutzer oder Themen? Wie kann ich mich mit anderen Nutzern vernetzen? Wie tweete ich andere Nutzer an? Wozu kann ich Hashtags nutzen? Wie kann ich Medien […]

Beatrix Dietel: Sachsens Landesuniversität zwischen Selbstverwaltung und Staat. Eine Untersuchung zur sächsischen Hochschulpolitik in der Weimarer Republik. Workshop Weimar / Institutionengeschichte

Abstract.

Die Erkenntnis, daß die deutschen Monarchien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts der Wissenschaftsförderung einen hohen Stellenwert beigemessen haben, zählt mittlerweile zum bildungsgeschichtlichen Allgemeingut. Die Frage, wie die Regierungen der Weimarer Republik unter den weitaus schwierigeren politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der 1920er und frühen 1930er Jahre mit diesem Erbe umgegangen sind, ist hingegen bisher nur unzureichend untersucht.

Die vorliegende Studie geht dieser Frage am Beispiel der sächsischen Landesuniversität nach. Hochschulpolitik, verstanden als Interaktion zwischen der staatlichen Hochschulverwaltung und der universitären Selbstverwaltung, wird dabei an ausgewählten Kernthemen exemplarisch untersucht und ihre Ergebnisse diskutiert. Neben der Entwicklung der universitären Selbstverwaltung, den beamtenpolitischen Weichenstellungen in Gestalt der Besoldungs- und Ruhestandsbedingungen der Professoren sowie den Professorenberufungen bildet die Hochschulfinanzierung den Untersuchungsgegenstand. Vorangestellt ist diesen inhaltlich akzentuierenden Überlegungen ein Aufriß der hochschulpolitischen Verwaltungsstrukturen.

Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Hochschulpolitik waren im Sachsen der 1920er und 1930er Jahre ähnlich ungünstig wie in anderen deutschen Staaten auch: Politische Instabilität und mangelnde Kontinuität in der Regierungsführung zählten auch im neugeschaffenen Freistaat zu den Strukturmerkmalen der jungen Republik. Von den wirtschaftlichen Krisen der Weimarer Jahre, insbesondere der Weltwirtschaftskrise, war der hochindustrialisierte Kleinstaat aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur sogar stärker als andere deutsche Staaten betroffen. Nicht nur gemessen an dieser ungünstigen Ausgangslage ist die Bilanz der sächsischen Hochschulpolitik in der Weimarer Republik eine positive: So blieb die (Teil-)Autonomie der akademischen Selbstverwaltungsorgane – entgegen aller Befürchungen – weitgehend unangetastet. Im Zuge der beamtenrechtlichen Reformen der Weimarer Jahre erreichten die sächsischen Professoren ausgesprochen günstige Besoldungs- und Ruhestandsbedingungen. Mit der Einführung der Emeritierung als Standard des akademischen Ruhestands hat sich die Rechtssituation im Vergleich zur Monarchie sogar verbessert.

Wie die Analyse der Berufungen zeigt, gelang es der sächsischen Hochschulverwaltung auch nach 1918, zugkräftige Professoren für die Ordinariate der sächsischen Landesuniversität zu gewinnen. In immerhin drei Vierteln der Fälle bildete Leipzig die Endstation der akademischen Karriere. Abwerbungen von Leipziger Ordinarien gelangen nur selten, wenn dann führte der Weg zumeist an die große Schwester Berlin, in einigen Fällen auch nach München.

Der Freistaat förderte den personellen und infrastrukturellen Ausbau der Landesuniversität – wie auch der übrigen sächsischen Hochschulen – durch großzügige Investitionen. Mit durchschnittlich fünf Prozent des Gesamthaushalts lag der Anteil der Hochschulausgaben auf dem für 1914 errechneten Vorkriegsniveau. In der Phase der wirtschaftlichen Konsolidierung Mitte der 1920er Jahre sind die Hochschulausgaben sogar stärker als der Staatshaushalt gewachsen. Zu einem Einbruch in der Wissenschaftsfinanzierung kam es erst infolge der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 1930er Jahre.

Daß trotz mangelnder politischer Kontinuität auf der Regierungsebene eine leidlich kontinuierliche Linie in der Hochschulpolitik gelang, verdankt sich in erster Linie dem Wirken der sächsischen Hochschulreferenten. Gegenüber wechselnden Regierungen und Kultusministern bildete das Hochschulreferat im sächsischen Kultusministerium nicht nur das Element leidlicher Kontinuität, es entwickelte sich vielmehr zur eigentlichen Schaltzentrale der Hochschulpolitik in den 1920er und frühen 1930er Jahren. Paradoxerweise war daher eine „einheitliche Linie“ in der Hochschulpolitik – jenseits parteipolitischer Programmatik – nicht trotz sondern wegen mangelnder politischer Kontinuität auf der Regierungsebene möglich.

Die im Rahmen der Studie gewonnenen Einblicke in die sächsische Hochschulpolitik der Weimarer Republik verdanken sich nicht zuletzt einer überaus günstigen Quellenlage: So hat etwa die Überlieferung des sächsischen Kultusministeriums nahezu ohne „Kriegsverluste“ überdauert. Schlüsselquelle zur Untersuchung der Hochschulfinanzierung sind die jährlich vorliegenden Rechenschaftsberichte zum sächsischen Staatshaushaltsplan. Sie ermöglichten nicht nur eine detaillierte Analyse der Hochschulausgaben des sächsischen Staates, sondern auch den Vergleich der Ausgaben für die einzelnen sächsischen Hochschuleinrichtungen. Jenseits der für die Universitätsgeschichte unlängst kritisierten „Finanzgeschichte ohne Zahlen“ kann somit eine fundierte statistische Analyse vorgelegt werden. Den methodischen Problemen, die sich aus dem zweimaligen Währungswechsel sowie den Verzerrungen durch die Inflation ergeben ist dabei durch Korrelation der aus den Rechenschaftsberichten gewonnenen Rohdaten mit dem Lebenshaltungsindex der jeweiligen Jahre begegnet worden.

Zurück zum Themenbereich Institutionengeschichte

Looking back at the AHA 2014

A few weeks ago, I went to the annual meeting of the American Historical Association, this year in Washington D.C.

Every year in January, around 4,500 to 5,000 historians all come together to make talk history. There are panels on the history of every epoch, geographical area or approach. Maybe a bit more on US-History, but that was to be expected. Luckily for me there were also a lot of interesting panels on Early Modern European History – unfortunately, often parallel to other interesting panels on teaching history, the digital humanities, challenges for doctoral researchers and early career scholars, or just random cool stuff I had no idea about. So, for every time slot the question was anew: something from my own research field, some teaching, some methods, something for my upcoming challenge of being on the job market, or getting to know something completely new?

Besides all the panels, there are other things to do as well: the most anxious one seems to be the job interviews which are conducted during the meeting. Hopefully, next year I will be among all the candidates, trying not to bite their nails while waiting for one of these important meetings. More relaxed was a walk over the publisher’s fair: for me it was mostly about seeing old favorites and discovering new publishers. There were also quite some tours to Washington’s interesting places planned, but, however, I was too late to reserve a spot. I’ll pay closer attention to them next time as well.

In many ways, the American meeting was a lot like the German Historikertag, which meets every two years – except for the job interviews. Also very different was the experience of doing such a big conference in a hotel, or better yet, in three hotels instead of a university. Some days, I didn’t even have to leave my hotel. The dominance of Tweed on the other hand was very similar ![]()

I did tremendously enjoy the annual meeting – even with it having unusual cold weather. Learning about the way, history is done on the other side of the Atlantic – research interests, questions, methods, teaching, institutions – was inspiring, and reinforced my decision to try to find an academic job there. Talking to a lot of very welcoming and interesting people reinforced my decision to stick to academic history – every conference I’ve been to was just so filled with interesting people doing amazing stuff! However, hearing all the discussions about the job market, also painted a very clear picture of the difficult way ahead of me.

Quelle: http://csarti.net/2014/02/looking-back-at-the-aha-2014/

Die Auswirkung des Selbstwertes auf Crowdsourcing

Haben Sie schon einmal jemanden von Ihrem neuen Vorhaben erzählt und Ihr Gesprächspartner hat abgewunken und gleich mehrere Einwände gehabt? Vorher waren Sie euphorisch, danach völlig ernüchtert? Folge: Sie werden mit diesem Menschen so schnell nicht wieder über neue Pläne sprechen. Möglicherweise werden Sie in Zukunft eher versuchen, ihn zu meiden.

Haben Sie schon einmal jemanden von Ihrem neuen Vorhaben erzählt und Ihr Gesprächspartner hat abgewunken und gleich mehrere Einwände gehabt? Vorher waren Sie euphorisch, danach völlig ernüchtert? Folge: Sie werden mit diesem Menschen so schnell nicht wieder über neue Pläne sprechen. Möglicherweise werden Sie in Zukunft eher versuchen, ihn zu meiden.

Können Sie sich noch an die Rückgabe der Klausuren in der Schule erinnern? Als sie in absteigender Reihenfolge zurückgegeben wurden? Die guten zu erst und dann die immer schlechteren. Haben Sie auch einmal als einer der letzten Ihre Klausur zurückerhalten? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Folge: Schlechte Noten verursachen Angst. Mit Angst kann man nicht lernen, das hat die Neuropsychologie festgestellt. Aber leider wird hieraus schnell eine Spirale, die sich schnell nach unten dreht: Schlechte Noten, Beschämung in der Schule durch den Lehrer (beispielsweise die o.g. Prozedur der Rückgabe), Eltern schimpfen. Wollen das Beste. Streichen den nachmittäglichen Sport:“ Ab jetzt gibt es kein Fußball mehr: Du gehst jetzt zur Nachhilfe.“ Mehr Stress. Es wird immer enger. Mehr Angst. Die Wahrscheinlichkeit, in Zukunft bessere Noten zu schreiben, sinkt. Einsatz von Psychopharmaka. Selbstwert im Keller. Eine mögliche Strategie des schlechten Schülers: Zusammenschluss mit anderen schlechten Schülern. In der Clique wird der größte Schmarrn gemacht. Eltern und Lehrer schimpfen (weiterer Selbstwertverlust), aber innerhalb der Gruppe der Schlechten geben sie sich dafür Anerkennung (Selbstwerterhöhung).

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie mit der Bedienung eines Gerätes oder einer Software nicht zurechtkommen. Alle anderen scheinen es zu können, nur Sie nicht. Komisch oder? Folge: Sie benutzen die Software nicht mehr. Sie bitten jemand anderen, es für sich zu tun:“ Ich kann das nicht. Ich bin viel zu ungeschickt dazu“. Falls es sich um Hardware handelt: Sie kaufen sich ein anderes Gerät.

Sozialpsychologisch kann das mit dem Attributionsfehler erklärt werden: Im Hinblick einer den Selbstwert schützenden Funktion neigen wir dazu, eigene Erfolge uns selbst, Misserfolge externen Ereignissen zuzuschreiben. Fatalerweise suchen wir aber gerade im Umgang mit dem Computer Fehler in der Bedienung bei uns selbst. Don Norman beschreibt das Phänomen wie folgt: „Ich beobachte oft, wie Menschen im Umgang mit mechanischen Geräten, Lichtschaltern und Sicherungen, Computer-Betriebssystemen und Textverarbeitungsanlagen, sogar Flugzeugen und Kernkraftwerken Fehler machen – manchmal gravierende. Unweigerlich haben die Leute ein schlechtes Gewissen und versuchen entweder, den Fehler zu vertuschen, oder sie klagen sich selbst an wegen „Dummheit“ oder Tolpatschigkeit“. Ich habe es oft schwer, die Erlaubnis zum Zuschauen zu erhalten. Niemand läßt gern einen anderen zusehen, wie er sich „dumm“ anstellt. Ich weise darauf hin, daß es sich um ein fehlerhaftes Design handelt und daß andere denselben Fehler machen. Aber wenn die Aufgabe einfach oder trivial erscheint, dann suchen die Leute die Schuld bei sich! Es ist, als ob sie auf perverse Weise stolz darauf wären, sich selbst für mechanisch inkompetent zu halten.“

Beispiel Arbeitsplatz

Belohnung ist etwas Positives und stärkt den Selbstwert. Wie werden Mitarbeiter in Unternehmen belohnt? – Mit Gehaltserhöhungen, Prämien oder Boni. Man weiß heute, dass die positive Wirkung einer zusätzlichen Geldleistung durch den Arbeitgeber nur kurz anhält und sich der Angestellte sehr schnell daran gewöhnt. Der Normalzustand ist bald wieder erreicht. Dabei gibt es eine Möglichkeit, Mitarbeiter zu guter Leistung anzuspornen, die gratis ist: Wertschätzung. Das ist sogar Beraterfirmen wie McKinsey bekannt. Die drei besten „noncash motivators“ sind demnach: Lob und Anerkennung durch den direkten Vorgesetzten, Aufmerksamkeit, sowie die Möglichkeit, Projekte in Eigenverantwortung ausführen zu können.

Das sind nur ein paar wenige Beispiele, aus denen hervorgehen dürfte, dass wir Menschen die Bestrebung haben, unseren Selbstwert zu erhöhen. Diese Situationen suchen wir. Situationen, in denen ein Selbstwertverlust droht, versuchen wir zu vermeiden. Und zwar immer, überall und jederzeit. Das kann man auch mit Crowdsourcing in Bezug setzen:

Crowdsourcing und der Selbstwert

Internetbasiertes Crowdsourcing ist technologiegestützt und basiert auf der freiwilligen Teilnahme der Nutzer. Zugegeben, die folgenden Features stützen häufig mehrere der vier genannten Bedürfnisse. Ich betrachte Sie aber hier hauptsächlich unter dem Aspekt des Selbstwertes. Die Aufzählung erhebt nicht den Anspruch, vollzählig zu sein; sie soll einen Denkanstoß und ein Gefühl dafür vermitteln, mit welchen Features der Selbstwert innerhalb einer Crowdsourcing-Anwendung angesprochen wird:

- Eine fehlerfrei funktionierende sowie intuitiv und leicht zu bedienende Anwendung. Das hört sich banal an. Wer aber keine bugfreie und einfache Anwendung hinkriegt, darf sich alle weiteren Überlegungen sparen, denn der Nutzer kann mit einem einzigen Klick jederzeit abspringen.

- Stellt die Plattform ein Diskussionsforum zur Verfügung, dann muss hier auf eine gute Netiquette und auf Fairness Wert gelegt werden.

- „Nonfinancial motivators“, also Anerkennung. Bei ARTigo wäre das die Einladung eines besonders fleißigen Taggers durch den Museumsdirektor.

- Feedback über den Betrag der Hilfeleistung des Nutzers.

- Aufmerksamkeit: Bei Problemstellungen vielleicht ein Interview mit dem Nutzer, der die Lösung entdeckt hat. Wie ist er darauf gekommen? Etc.

- Verteilungsgerechtigkeit: besonders bei Crowdsourcing-Initiativen, die von Unternehmen ausgehen, muss den Teilnehmern vermittelt werden, ob sie die Teilnahme als Ausbeutung oder faires Geschäft sehen.

- Prozessgerechtigkeit: Wie fühlen sich Teilnehmer behandelt? Fühlen sie sich wichtig genommen und wertgeschätzt? Oder eher bedeutungslos? Auch dieser Eindruck entscheidet über die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme an einem Crowdsourcing-Projekt.

- Wieviel Sinn vermittelt die Tätigkeit? Nach Martin Seligmann geht man einer sinnhaften Beschäftigung um ihrer selbst willen nach. Da kann kommen was will, man bleibt dabei. Zudem trägt Sinn direkt zum Wohlbefinden bei. Das hat wiederum positive Auswirkungen, u.a. auf den Selbstwert.

Fazit:

Das Bestreben nach Erhöhung des Selbstwertes und Vermeidung von Selbstwertverlust begleitet uns auch bei der Arbeit am und mit dem Computer. Nutzer legen ihren Selbstwert nicht vor dem Schreibtisch nieder (und auch nicht die weiteren Bedürfnisse, um die es in dieser Artikelreihe geht). Programmierern ist das meist gar nicht erst bekannt. Es gibt an den Unis zwar den Bereich der Human Computer Interaction (HCI), der lehrt, wie man menschengerechte Software herstellt, aber die Masse der angehenden Software-Entwickler verfügt hier – wenn überhaupt – nur über rudimentäres Basiswissen, was eindeutig nicht ausreicht.

Mit HCI allein ist es aber nicht getan: Der Nutzer möchte ernst genommen werden, ein freundlicher, wertschätzender Umgangston in Foren ist ein absolutes Muss. Für eine Umgebung, in der sich der Nutzer wohl fühlt, damit er seine Kenntnisse und Fähigkeiten in das Crowdsourcing einbringen kann, braucht es Mitarbeiter, die mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl eine solche Umgebung zu schaffen vermögen.

Weitere Artikel dieser Serie:

- Auftakt zur Artikelreihe: Was macht Crowdsourcing erfolgreich?

- Crowdsourcing: Definition und Prozessbeschreibung

- Die Auswirkung von Kontrolle und Orientierung auf Crowdsourcing

- Die Auswirkung von Gemeinschaft auf Crowdsourcing

- Die Auswirkung von Selbstwerterhöhung auf Crowdsourcing

- Die Auswirkung von Lustgewinn und Unlustvermeidung auf Crowdsourcing

- Crowdsourcing – was ist das und was macht das (15.3.2013)

- Crowdsourcing in der Renaissance? Aber Ja! (23.3.2013)

Bild: “Le rieur” von Ernest Meissonier, 1865, Compiègne/Musée National du Château de Compiègne et Musée du Second Empire. Digitale Quelle: www.artigo.org

Quelle: http://games.hypotheses.org/1539

Stellenausschreibung: Markup und Visualisierung der Digitalen Faust-Edition

Das Frankfurter Goethe-Haus/Freies Deutsches Hochstift ist ein Museum und eine unabhängige Forschungsinstitution.

Zum 01.04.2014 oder früher ist folgende Stelle zu besetzen:

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Mitarbeiterin (TV-H 13).

Die Stelle ist als Vollzeit-Stelle auf ein Jahr befristet, kann aber auch in Teilzeit (50%) für zwei Jahre besetzt werden.

Voraussetzungen:

- abgeschlossenes Hochschulstudium oder Fachhochschulstudium, vorzugsweise der Informatik oder der Digital Humanities

- Kenntnisse in und Programmiererfahrung mit JavaScript

- Bereitschaft zur interdisziplinären Kooperation

- ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

- gute Englischkenntnisse

- von Vorteil:

- Erfahrung mit Java oder anderen Programmiersprachen, Softwaredesign, XML-Technologien, Linux

- Interesse an Information Visualisation und Information Retrieval

- Interesse an Literatur und Literaturwissenschaften

Geboten wird:

- Eigenständiges und kreatives Arbeiten

- Verantwortung für die Softwareentwicklung vonseiten des Freien Deutschen Hochstifts

- Arbeit mit modernen Webtechnologien und -frameworks

- Aufgaben in den Bereichen der Information Visualisation und der Digital Humanities

- wissenschaftliches Umfeld

- Arbeitsplatz in geschichtsträchtiger Umgebung im Zentrum von Frankfurt

Aufgaben:

- Konzeption und Implementierung von Visualisierungsmodulen zur Textentstehung

- Integration von neuentwickelten Komponenten in eine bestehende Webanwendung

- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in Deutschland und den USA

- Verarbeitung eines umfangreichen Bestands an Texten und anderen Daten

Die Faust-Ausgabe versammelt die Handschriften, Drucke und Entstehungszeugnisse zu Goethes „Faust“. Ihr Ziel ist die Aufbereitung und Präsentation aller mit der Entstehung des Werks zusammenhängenden Materialien und die Darstellung und Visualisierung der Genese des Textes. Die Daten liegen bereits vor, größtenteils in Form von XML-annotierten Texten und digitalen Bilddateien; die Online-Ausgabe ist als Webanwendung realisiert. Im Rahmen des anstehenden Projekts sollen zusätzliche Software-Module zur Visualisierung der Entstehung von Texten konzipiert, entwickelt und in die Ausgabe integriert werden.

Kooperationspartner des Hochstifts sind die University of Nebraska-Lincoln, die Universität Passau und die Ludwig-Maximilians-Universität München. Angesichts der Herausforderungen, die besonders mit der Implementierung von plausiblen Visualisierungsstrategien der erarbeiteten philologischen Informationen verbunden sind, wird ein Höchstmaß an Kreativität, Teamfähigkeit sowie Engagement erwartet.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bis zum 21.02.2014 an:

Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken, Frankfurter Goethe-Haus/Freies Deutsches Hochstift

Großer Hirschgraben 23-25, 60311 Frankfurt am Main

Rückfragen per E-Mail an abohnenkamp@goethehaus-frankfurt.de

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=3026

Daniel Rittenauer: Verortung bayerischer Landessymbole in der Weimarer Republik. Workshop Weimar / Institutionengeschichte

Abstract.

Die Weimarer Republik war die längste Zeit ihres Bestehens geprägt von Auseinandersetzungen zwischen politischen Lagern und Ideologien. Auf symbolischer Ebene und in breiter Öffentlichkeit wurden diese im Reich besonders im so genannten Flaggenstreit ausgetragen, in dem die Farben der Republik schwarz-rot-gold denen des vergangenen Kaiserreichs schwarz-weiß-rot gegenübergestellt wurden.

Auf Landesebene fand der Flaggenstreit auch Ausdruck, indem es besonders Ende der 1920er Jahre zu Konflikten um den durch den bayerischen Staat abgelehnten Gebrauch von schwarz-rot-goldenen Flaggen auf öffentlichen Gebäuden kam. Bereits zuvor war es zwischen der bayerischen Regierung und dem Reich zu Reibungen bei gemeinsamen Symbolfragen gekommen, so bei den Hoheitszeichen an der bayerischen Reichsgrenze oder im militärischen Bereich. Rechtfertigte die Bayerische Staatsregierung ihre Verweigerungshaltung mit Verweis auf die Souveränität Bayerns gegenüber dem Reich, so verwendeten etwa Münchener Hotels bei Staatsbesuchen weiß-blaue Flaggen, um dem Gebrauch der ungeliebten schwarz-rot-goldenen Flagge zu umgehen, nicht zuletzt auch deswegen, um ihre deutschnationale Stammkundschaft nicht zu vergraulen; dass diese Verweigerungshaltung in Bayern gegen die republikanischen Farben nicht immer gegeben war, zeigen Plakate der Bayerischen Volkspartei zur Wahl der Nationalversammlung 1919, in denen weiß-blau und schwarz-rot-gold gemeinsam und in positiver Konnotation verwendet werden.

Bedingt durch die zahlreichen Veränderungen und Konflikte in dieser Zeit ist die Quellengrundlage reichhaltig. Quellen zu diesem Forschungsanliegen finden sich vor allem im Bayerischen Hauptstaatsarchiv (Ministerium des Äußern, Ministerium für Unterricht und Kultus) sowie im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (Reichsinnenministerium, Reichskanzlei, Reichskunstwart, Vertreter der Reichsregierung in München), darüber hinaus als Klein- und Kleinstfunde verstreut an verschiedenen Stellen in Form von gedruckten und ungedruckten Quellen in Bibliotheken und Archiven.

In meinen Forschungen soll untersucht werden, mit welchen Aussagen und Inhalten bayerische Landessymbole 1918 – 1933 verbunden sind und welche Entwicklungen diese im Laufe der Zeit erfuhren. Welche Auswirkungen hatte die Zäsur der Revolution von 1918 auf die Semantik bayerischer Landessymbole wie dem bis 1923 von Otto Hupp gestalteten Bayerischen Staatswappen? Welche politischen Vorstellungen – die etwa besonders gut anhand von Konflikten ersichtlich werden, die sich am Gebrauch oben genannter Symbole entzündeten – sollten durch die Verwendung bayerischer Landessymbole transportiert werden? Welches Staatsverständnis kommt in den bayerischen Landessymbolen zu Zeiten der Weimarer Republik zum Ausdruck. Wie gestalteten und entwickelten sich die Beziehungen zwischen Reichsstellen und Bayerischer Regierung in dieser Frage?

Die Untersuchung der Bayerischen Landessymbole zu Zeiten der Weimarer Republik ist dabei ein kleiner, aber bedeutsamer Bestandteil eines groß angelegten Langzeitprojektes, das sich der Erforschung der bayerischen Landessymbole vom Frühmittelalter bis in die Gegenwart widmet.

Zurück zum Themenbereich Institutionengeschichte