Welche Meldungen aus/über China finden sich in den Zeitungen Europas? ‘Sensationen’ oder ‘Merkwürdigkeiten’? Nachrichten über Naturkatastrophen? Über Erfahrungen von Europäern in China? Die Suche nach diesen Nachrichten, die häufig eher Kürzestmeldungen sind, gleicht der Suche nach der sprichwörtlichen Stecknadel im Heuhaufen. Aber … seit einigen Wochen bietet ANNO (Austrian Newspapers Online) die Möglichkeit der Volltextsuche in ausgewählten Titeln. Die Volltextsuche ist im Beta-Stadium, derzeit sind “knapp 200.000 Zeitungsausgaben mit knapp 2 Millionen Seiten von 1704-1872″ [1] durchsuchbar. Zur Qualität heißt es:

Der Volltext basiert auf OCR-gelesenen Daten. Bei OCR (Optical Character Recognition) handelt es sich um ein automatisiertes Verfahren, weshalb es in manchen Texten zu einer sehr hohen Fehlerdichte kommen kann. Die Suche gestaltet sich oft etwas anders als etwa bei manuell abgetippten Texten. [...].[2]

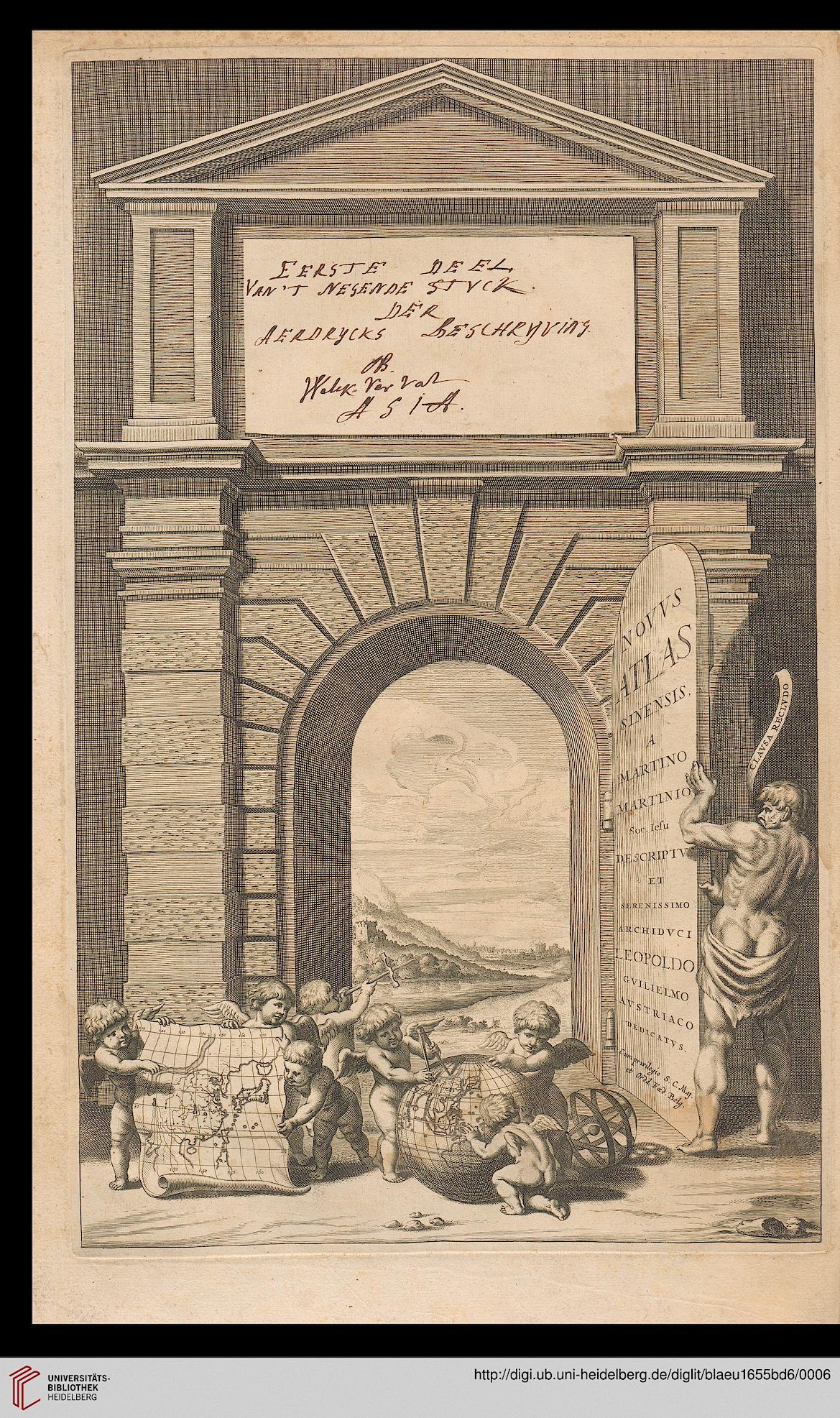

Wienerisches Diarium 28.4.1734 | ANNO

Das lädt zum Experimentieren ein – denn unterschiedlichen Transkriptionen (wie etwa ‘Pecking’ oder ‘Pekin’ neben ‘Peking’ für Beijing 北京), sind bei der Arbeit mit Texten, die vor dem Zweiten Weltkrieg publiziert wurden, selbstverständlich. Aber Versuche (oder eher Spielereien – denn mehr ist es noch nicht – mit “ſ” (langem ‘s’)/”f” oder “ß”/”B” oder “C”/”S” etc. sind viel spannender, denn: Afien ift fuper.[3] ”

Sucht man “Chinese”, so ist der erste Treffer 1734 – April – 28: Wienerisches Diarium[4] – Seite 4.

Werfen wir einen Blick auf den Text – ein Klick auf das entsprechende Icon rechts oben zeigt den OCR-Text((Wienerisches Diarium Num. 34 (28.4.1734), 3f. Online: ANNO)).

Die kurze Meldung ist nicht besonders spannend – sie bringt zwei unterschiedliche Themen: Erdbeben in Beijing 1733 (und in den 3 Jahren davor) und den Krieg gegen die ‘Tartar(e)n’.

Zu den Erdbeben: Der Catalog of Damaging Earthquakes in the World (Through 2010) des International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Building Research Institute listet für die Zeit zwischen 1730 und 1733 eine Reihe von Erdbeben in China, darunter auch das Dongchuan 東川-Beben (Prov. Yunnan) vom 2.8.1733 (Stärke 7.8), aber nur wenige für den Raum Beijing.

- 1730 Winter: China: Shandong – Stärke 5

- 1730.09.30: China: Beijing – Stärke 6.5

- 1731.11.30: China: Beijing – Stärke ? – 100000 Tote

Das Beben von 1730 hatte schwere Schäden verursacht, das vom 30.11.1731 wohl 100000 Todesopfer gefordert.

Mit dem ‘Krieg gegen die Tartar(e)n’ ist wohl der Feldzug gegen die Dzungaren in der Yongzheng 雍正-Ära (1722-1735 ((Der Yongzheng 雍正-Kaiser Yinzhen (1678-1735, regierte 1722-1735) hatte – wie schon sein Vater, der Kangxi-康熙-Kaiser Xuanye 玄燁 (1654-1722, regierte 1661-1722) vor ihm – versucht, die Position Chinas in der Äußeren Mongolei mit militärischen Mitteln zu sichern. Trotz der drückenden Übermacht der Qing-Streitkräfte konnten sich die zwar kleinen, aber sehr mobilen Verbände der Dzungaren zunächst behaupten, es gelang ihnen sogar, die Qing an den Rand der Niederlage zu bringen. Erst ein ‘Überläufer’, der sich auf die Seite der Qing-Dynastie geschlagen hatte, besiegte die Dszungaren.

Aber das ist hier eigentlich nebensächlich – es geht um Digitalisate und Volltext(e).

| OCR-Text | Transkription |

[S.3] Mm »st hier bmft «tK Ptckng / des )( » haupv [S. 4] Haupt, stadt in China / unter dem -offen Marti» des vorigen l?zz. jahres des in, haltS / wie man 4. jähre nach einander heft tige erdbeben daselbst verfpühret hätte / da dann die anzahl deren dabey auf manchen lky art umgekommenen Personen sich gegen 2. Millionen beliefe. Der krieg gegen die Tartarn würde in dortigen gegenden auch «och immer fortgesetzet / doch es hatten sich zoo. Tartarn / unter allerhand vor, wände / mit ihren gmchen Familien auf die feite deren Chineftw gezogen / und dies ft hatten w einer nacht, alle Chinesische fchild < wachten listiger weife «r «ordet /und dadurch die gantze Chinesische Armee et- «er untemchmung deren Tartaren ausge setzet. Das daeauf vorgefallene Treffen, war so hitzig/ unvsö blutig gewesen/ den Weichen niemals w dortigen Landes ges« Den worden, 50000. Chinese» waren da, bey umgekommen, und ein General/ welcher denen Tartarn in die Hände qe. saSen / war sogleich jäminerlich iv Stücken »erhamn worden. |

[S. 3] Man hat hier briefe aus Pecking / der [S.4] Haupt=stadt in China / unter dem 20sten Martii des vorigen 1733. jahres des in- halts / wie man 4. jahre nach einander heft ige erdbeben daselbst verspühret hätte / da dann die anzahl deren dabey auf mancher ley art umgekommenen personen sich gegen 2. millionen beliefe. Der krieg gegen die Tartarn w[ue]rde in dortigen gegenden auch noch immer fortgesetzet / doch es hatten sich 300. Tartarn / unter allerhand vor wande / mit ihren gantzen Familien an die seite deren Chinesern gezogen / und diese hatten in einer nacht / alle Chinesische schild=wachten listiger weise ermordet / und dadurch die gantze Chinesische Armee ei ner unternehmung deren Tartaren ausge setzet. Das darauf vorgefallene Treffen war so hitzig / und so blutig gewesen / der gleichen niemals in dortigen Landen gese hen worden / 50000. Chineser waren da bey umgekommen / und ein General / welcher denen Tartarn in die H[ae]nde ge fallen / war sogelich j[ae]mmerlich in Stücken zerhauen worden. |

Das blaßorange markierte Wort ‘Chinese’ liefert den Treffer in der Volltextsuche, das blaßblau markierte ‘Chinesern’ wird nicht erkannt, denn da steht im OCR-Text ‘Chineftw’. Gleiche Typen auf einer Seite (also demselben Papier) knapp untereinander, kein Schatten (wie das in der jeweils inneren Spalte im Bereich des Möglichen wäre). Der Befund überrascht wenig – und es ließen sich vermutlich zahllose ähnliche Beispiele finden BTW: Das blassgrün markierte ‘Pecking’ wird bei einer Suche nach ‘Peking’ ebenfalls nicht gefunden, ein Blick in den OCR-Text zeigt warum: Dort steht ‘Ptckng’.

Big Data zum Greifen nahe?

Oder doch nicht?

―

- S. ANNO Suchhilfe

- S. ANNO Suchhilfe <abgerufen am 8.7.2013.>

- S. auch: Im Netz der (un)begrenzten Möglichkeiten.

- Das Wienerische Diarium war quasi der Vorgänger der Wiener Zeitung, es erschien 1703 bis 1779, ab 1780 erscheint das Blatt als Wiener Zeitung.