aventinus studiosa Nr. 4 [05.05.2014]: Propylaeum. Virtuelle Fachbibliothek Altertumswissenschaften der Bayerischen Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek Heidelberg

BallinStadt: Zerstörtes Lebenswerk

Im Sommer 2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal. Ab Juli thematisiert das Auswanderermuseum BallinStadt in einer Sonderausstellung die Auswirkungen des Krieges auf die Auswandererhallen auf der Veddel. Diese Pavillon-Anlage gewährte europäischen Emigranten den Aufenthalt vor ihrer Abreise in die neue Welt. Um einen Vorgeschmack auf die Geschichte der Hallen zu geben, werfen die Hamburgischen Geschichten schon jetzt einen Blick auf die Entstehung und Entwicklung der Auswandererhallen.

Das Auswanderungsgeschäft war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein wichtiger Wirtschaftsfaktor Hamburgs. Die Stadt entwickelte sich zum größten Auswandererhafen Deutschlands – ein Nadelöhr auf dem Weg in die neue Welt. Von hier aus starteten die Schiffe der Reederei Hapag (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft).

Die Hamburg-Amerika-Linie hatte im Jahr 1892 Auswandererbaracken am Amerika-Kai errichtet. Im Jahr 1901 folgte der Umzug auf die Veddel. Die neuen Auswandererhallen boten Platz für mehr als 1000 Personen und beherbergten eine eigene Infrastruktur. Die Anlage bestand zunächst aus 15 Gebäuden: ein Empfangsgebäude, fünf Schlaf- und Wohnpavillons, zwei Hotels, eine Speisehalle, eine Kirche, ein Musikpavillon, ein Verwaltungsgebäude, ein Lazarett, ein Gepäckschuppen sowie ein Stall. Da der Andrang groß war, wurden die Auswandererhallen auf der Veddel nach drei Jahren erweitert. Auf dem Gelände von etwa 55.000 Quadratmeter standen nun mehr als 30 Gebäude, die bis zu 5.000 Menschen aufnehmen konnten.

Mit den Auswandererhallen, die 1901 fertig gestellt wurden, entwickelte die Hapag im Auswanderergeschäft ein gut funktionierendes und gewinnbringendes System. Die Reederei warb von nun an mit „All-inclusive-Angeboten“ um die Auswanderer: Mit dem Kauf des Schiffstickets erhielten diese auch die Karte für die Fahrt in Zügen von den Grenzkontrollstationen zu den Hafenstädten und die Unterbringung und Verpflegung in den Auswandererhallen. Von den 156.000 Auswanderern, die im Jahr 1907 Hamburg verließen, übernachteten rund 113.000 auf der Veddel.

Die Idee und Planung dieser Hallen fiel auf Albert Ballin zurück, weshalb das Museum heute seinen Namen trägt. Ballin wurde am 15. August 1857 geboren. Sein Vater Samuel Joel Ballin, der sich später Joseph Ballin nannte, war Gründer der unabhängigen Auswandereragentur Morris & Co. Die Agentur warb Auswanderer an und organisierte den Transport der Emigranten zum Hamburger Hafen. Als Albert Ballins Vater 1874 starb, übernahm der junge Ballin die Führung der Auswandereragentur.

Um mehr Kundschaft zu gewinnen, änderte Ballin das Konzept der Agentur und organisierte nun auch die Überfahrt selbst. Dieses Angebot fand so viel Zuspruch, dass seine Firma scharfe Konkurrenz für die Hapag wurde. Um die Hapag zu retten, kaufte die Reederei im Jahr 1886 Ballins Firma. Zwei Jahre später wurde Albert Ballin in den Vorstand der Hapag gewählt.

Zu diesem Zeitpunkt besaß die Reederei keine ernst zu nehmende Führung und befand sich in einer Krise. Dank Ballins Fähigkeit Marktlücken zu erkennen, gelang es, die Wende für die Hapag herbeizuführen. 1897 war die Reederei unter Ballins Leitung zur größten der Welt geworden – und blieb dies bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

Die Niederlage Ballins durch den Ersten Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg änderte die Situation für die Hapag grundlegend, denn mit der Kriegserklärung Großbritanniens an das Deutsche Reich brach die Hapag zusammen: Anfang November 1914 erklärte die britische Admiralität die gesamte Nordsee zur Kriegszone, sperrte sie und den Kanal zwischen Norwegen und Schottland für die deutsche Schifffahrt. Die Auswanderung über Hamburg war von nun an nicht mehr möglich.

Mit Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im April 1917 wurden zudem 35 Hapag-Schiffe beschlagnahmt, die in den US-Häfen vor Anker lagen. Damit waren die Auswanderer- und Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in der Hand der Hapag, was einen großen Einbruch für die Reederei bedeutete.

Die Auswandererhallen auf der Veddel, die für die Auswanderer nicht mehr von Nutzen waren, wurden zu einem Marine-Lazarett umfunktioniert. Hamburg verlor einen großen Wirtschaftszweig.

Unter Ballins Führung wurde die Hapag zur größten Reederei der Welt – das Tor zu dieser Welt wurde Hamburg. Durch den Ersten Weltkrieg verlor Ballin dieses Lebenswerk jedoch. Am 8. November 1918 nahm er eine Überdosis Beruhigungsmittel, an denen er einen Tag später, am 9. November 1918, starb.

Nähere Informationen zu den Auswandererhallen im Ersten Weltkrieg sind ab Juli 2014 in der Sonderausstellung der BallinStadt zu entdecken.

Zum Weiterlesen:

- Gerhardt, Johannes: Albert Ballin. Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung (Hrg.), Hamburg 2009.

- Wiborg, Susanne: Albert Ballin. Hamburger Köpfe, Herausgegeben von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg 2000.

Katharina Reissmann ist Studentin an der Universität Hamburg am Historischen Seminar.

Schrift als Akteur – Expressionistische Zwischentitel in „Das Cabinet des Dr. Caligari“

Ein Beitrag von Caroline Lura

“Du musst Caligari werden” – vier kleine Worte machtvoller Suggestion. Anfang des Jahres 1920 in Berlin konnte man sich ihnen kaum entziehen. An Litfaßsäulen, Reklamewänden, in U-Bahnhöfen – überall lachte sie einem entgegen: diese rätselhaft-mysteriöse Aufforderung in expressiver Gestaltung (Abb. 1).

Abb. 1: Kino-Anzeige (1920) zu “Das Cabinet des Dr. Caligari”

Entwurf v. Otto Arpke u. Erich Ludwig Stahl

Quelle: cinegraph.de

Schrift und Bild gelten ja generell eher als disparate Medien. Schrift fixiert, vornehmlich Sinn. Das Bild dagegen bannt Sinnlichkeit und – insbesondere als Film – Dynamik und Bewegung. Und während die Schrift ins Korsett normierter Buchstaben in ihrer linearen Anordnung geschnürt ist, erscheint das Bild in seinen Ausdrucksformen vollkommen frei.

Im Stummfilm finden sich die scheinbar konträren Medien vereint. In Form von Zwischentiteln tritt Schrift dabei meist sorgfältig getrennt von den bewegten Bildern auf. Als statischer Fremdkörper und Zäsur im Fluss der Bilder. Das Auge stolpert: Von der Verfolgung dynamisch sinnlicher Körper abrupt ins Lesen starrer Zeichenketten. Anders jedoch in „DAS CABINET DES DR. CALIGARI“ (1920, Regie: Robert Wiene). Neu und aufsehenerregend war neben der expressionistischen Gestaltung des Stummfilms vor allem auch sein innovativer Schrifteinsatz. Wie das Plakat zum Film bereits andeutet: Hier wird die Schrift zum Bild und das Bild zum Zeichen.

Technischer Vorspann: Zur Restaurierung

Fast 20 Jahre nach der letzten Restaurierung (1984) feiert “DAS CABINET DES DR. CALIGARI“ in der restaurierten Fassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (Wiesbaden) und des Restaurierungslabors L’Immagine Ritrovata (Bologna) auf der BERLINALE 2014 Premiere. Die digitale Restaurierung in 4K-Auflösung greift einerseits auf das Kameranegativ aus dem Bundesarchiv-Filmarchiv in Berlin zurück und zieht andererseits alle erhaltenen historischen Kopien aus Filmarchiven weltweit heran.

Was die Zwischentitel anbetrifft, galt lange die 16-mm-Kopie der Deutschen Kinemathek als die einzige Überlieferungsquelle. Es stellte sich jedoch heraus: Das Kameranegativ enthält die meisten Titel als Blitztitel, was eine wesentlich verbesserte Ausgangslage im Vergleich zu den vorherigen Restaurierungen darstellte. Dem Kameranegativ entnommen, wurden die Blitztitel entsprechend ihrer Länge in der ausgefahrenen 16-mm-Kopie verlängert. Da dabei zunächst ein statisches Einzelbild entstand, wurde die Bewegung eines Filmstreifens, der durch einen Projektor läuft, im Nachhinein digital simuliert. Zudem wurde noch die Kornstruktur des Kameranegativs auf die Titel gelegt, sowie das leichte Dichteflackern.

Dynamisch dramatische Zwischentitel

Zusammen ergeben die Texte aus insgesamt 81 Schrifttafeln in „CALIGARI“ etwa eine viertel Stunde Lesezeit, was gemessen an der Gesamtlänge des Films knapp 20% des Filminhalts ausmacht. Besonders im ersten Teil – in der Entfaltung des Plots – wechseln Zwischentitel und Handlungsszenen einander häufig ab. Die Länge der Zwischentitel reicht von obskur-expressiven Einwortsätzen, wie z.B. „Nacht“, „Warten!!!“ und „Er₋ ₋ ₋“, bis hin zu längeren Texten, die, um sie vollständig lesen zu können, von unten nach oben als Rolltitel über die Leinwand laufen. Inhaltlich lassen sich 3 Arten von Zwischentiteln unterscheiden:

-

Titel mit struktureller Funktion (z.B. Angaben zur Exposition wie „Nacht“, „Heimweg“, „Nach dem Begräbnis“ etc.),

-

Titel in Form von Kommentaren (z.B. als narrative Erläuterungen wie „In dieser Nacht geschah das erste einer Kette geheimnisvoller Verbrechen“)

-

Titel mit Dialogpartien

Die Dialog-Zwischentitel, die mit Abstand den größten Teil ausmachen, zeigen oft ein “verschriftlichtes Sprechen”: Gedankenstriche, angedeutete Sprechpausen (“…”), pseudophonetische Schreibweisen (“Herrrrrreinspaziert!”) – hiermit wird Mündlichkeit imitiert. Nur ein erstes Indiz für die angestrebte “Lebendigkeit” der Schriftzeichen in CALIGARI.

Weiteres Auszeichnungsmerkmal der Zwischentitel ist ihre markante graphische Gestaltung. Die Buchstaben in ihren gezackten, unruhigen Formen greifen den Stil der skurril-expressiven Gesamtgestaltung des Filmes auf: Die schräge, kantige Schrifttype entspricht den schiefen Hausfassaden der Setbauten, den aufgemalten Fluchtlinien und ruckartigen Bewegungsabläufen (Abb. 2).

Abb. 2: Cesare entführt Jane, Standfoto

(Quelle: Deutsches Filminstitut – DIF, Frankfurt am Main)

Abb. 3: Zwischentitel kurz vor Ende des V. Aktes

(Quelle: Wikimedia Commons)

Neben der expressiven Schrifttype fällt auch der Hintergrund der Texte ins Auge. Oft finden sich hier abstrakte Formelemente, die – dem Designansatz der Buchstaben folgend – die Aufmerksamkeit auf die Materialität der Zwischentitel lenken (Abb. 3). Damit steht dann nicht mehr nur die semantische Funktion, sondern auch die sinnlich-materielle Qualität der Zeichen und Formen im Fokus der Wahrnehmung, sodass es den Zwischentiteln gelingt, auch jenseits der Vorstellungsebene der Wörter eine spannungsgeladene und anregende Stimmung zu vermitteln.

Schrift und Bild konvergieren– zum einen in den Schriftzeichen, die zum expressiven Bild werden, zum anderen indem Hintergrund und Schrifttype miteinander korrespondieren und eine bildhafte Wahrnehmung über den wörtlichen Informationsgehalt hinaus stimulieren.

Hinzu kommt noch ein weiteres, spontan eingesetztes Betonungsmittel: ein Flackern des bemalten Hintergrunds. Vor allem bei längeren Zwischentiteln wird dieser Lichteffekt eingesetzt, um den im Vergleich zum szenischen Bild wenig bewegten Zwischentiteln Dynamik und Dramatik zu verleihen – sprich: den Effekt filmischer Bewegung zu simulieren.

Die Zwischentitel in „CALIGARI“ kommunizieren somit auf allen drei medialen Ebenen: schriftlich, bildlich und bewegt-bildlich (filmisch).

“Angehende Schriftzeichen” – Fusion von Text und Filmbild

Höhepunkt der Schrift-Bild-Konvergenz – und mit eine der wichtigsten Szenen im Film – ist die mittels eines „Stopptricks“ realisierte Sequenz, in der der Direktor der Irrenanstalt (a.k.a. Dr. Caligari) von seinen Wahnvorstellungen in Form der Schriftzüge “Du musst Caligari werden” geradezu körperlich verfolgt wird.

Video: Du musst Caligari werden – Sequenz

(Quelle: Imaginations – Journal of cross-cultural image studies)

Überall sieht er sie projiziert, und wie die Hebel einer Schreibmaschine fallen die Wörter auf den Direktor ein, treiben ihn vor sich her. „Du musst Caligari werden“ – buchstäbliche Prägung in Form animiert-agierender Schriftzeichen. Zunächst im nächtlichen Himmel, dann auf der Außenwand seiner Villa und der Verästelung des Baumes davor; und schließlich verteilt sich im Vordergrund des Bildes der Name „Caligari“ in einer Art scripturalem Crescendo, an dessem Ende dem Direktor seine neue Identität im wahrsten Sinne des Wortes eingeschrieben wird. Die „Caligariwerdung“ des Anstaltleiters erzeugt eine Fusion von Schrift und Bewegungsbild, die in der Filmgeschichte ihresgleichen sucht.

Weiterführende Literatur:

-

Christoph Kleinschmidt: Intermaterialität – Zum Verhältnis von Schrift, Bild, Film und Bühne im Expressionismus, transcript Verlag, Bielefeld, 2012

-

Ulrich Johannes eil: Der caligarische Imperativ. Schrift und Bild im Stummfilm, Pandaemonium ger. no.14 São Paulo 2009, online: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-88372009000100002

-

Rudolf Kurtz: Expressionismus und Film (1926), Nachdruck der Ausgabe hrsg. v Christian Kiening, Ulrich Johannes Beil, Chronos Verlag, Zürich, 2007

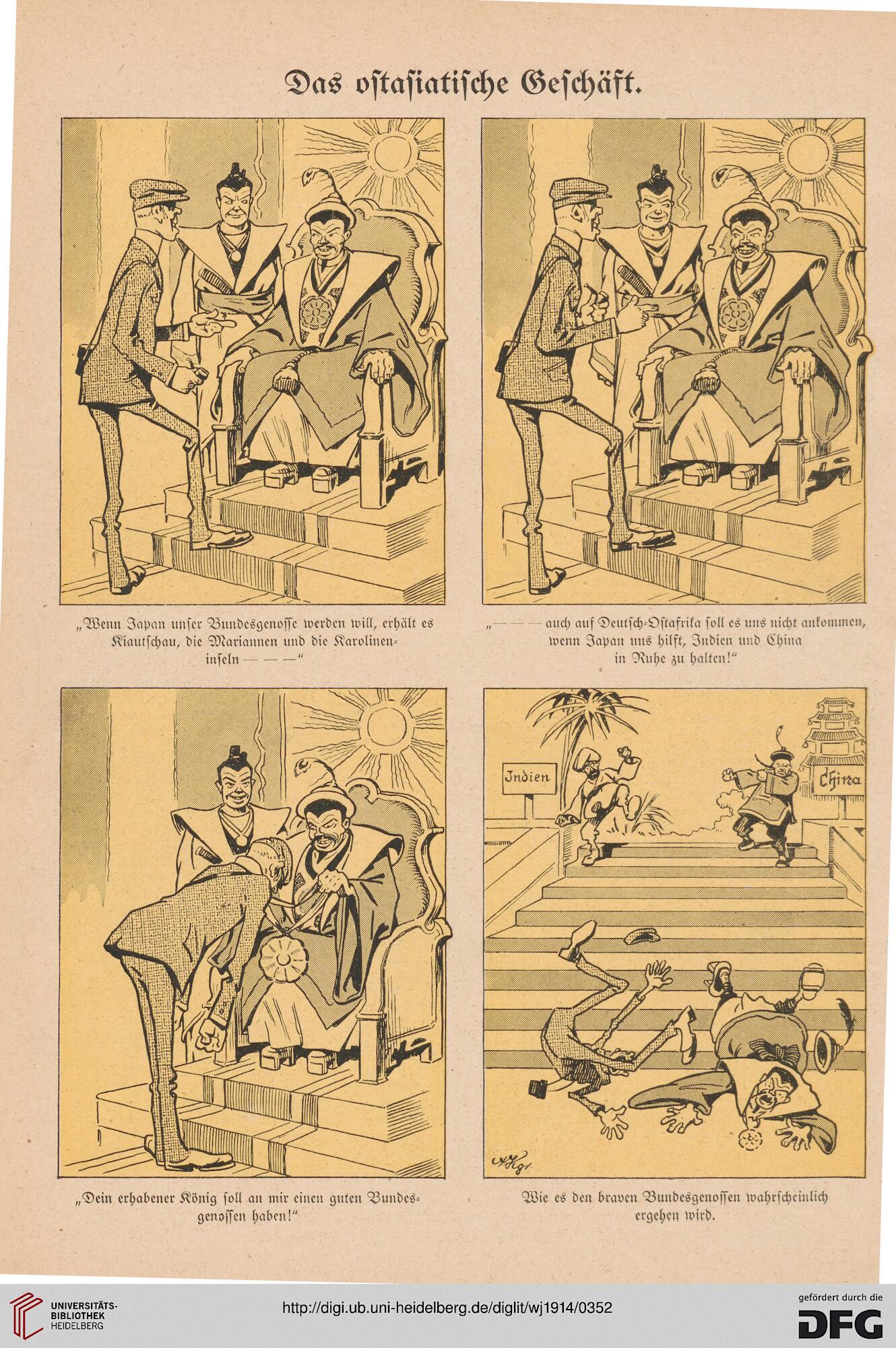

Ein Bild sagt mehr … (XXI): “Das ostasiatische Geschäft” (1914)

Großbritannien und Japan waren seit dem Vertrag von 30.1.1902 Verbündete – und im August 1914 forderte Großbritannien die Hilfe des Verbündeten. Japan trat an der Seite Großbritanniens in den Krieg ein. Das Deutsche Reich wurde per Ultimatum aufgefordert, alle Kriegsschiffe aus chinesischen und japanischen Hoheitsgewässern abzuziehen und die Kontrolle über ‘Tsingtao’ (Qingdao 青島) an Japan zu übergeben. Nach Ablauf des Ultimatus folgte die Kriegserklärung. Qingdao wurde am 7. November 1914 nach drei Monaten Belagerung besetzt.

In der allgemeinen Presse (sowohl in deutschen als auch in österreichisch-ungarischen Blättern) wurden die Ereignisse eher beiläufig geschildert und wenig kommentiert.[1] In den deutschen satirisch-humoristischen Blättern wurde Japan in zum Teil sehr drastischen Bildern (im Wortsinn wie im übertragenen Sinn) als Handlanger der Engländer gezeichnet – ein Beispiel ist das Gedicht “Tsingtau” (Kladderadatsch Nr. 46 (15.11.1914) [S. 2] – oder als Barbar oder Affe verunglimpft, der sich an seiner Beute “erwürgen” soll (s. Die Bombe Nr. 46 (15.11.1914) S. 2.).

In vielen Texten, die sich auf die Ereignisse in Ostasien beziehn, werden Spannungen zwischen den ‘Verbündeten’ voraus – vor allem um die besetzten deutschen Kolonien im Pazifik ‘vorhergesehen’. Der Wahre Jakob bringt in der Nummer vom 28. November 1914[2] den Bilderbogen “Das ostasiatische Geschäft”.

Der Wahre Jacob Nr. 740 (28.11.1914) 8524

Quelle: UB Heidelberg

Das ersten drei Bilder zeigen identische Szenen: einen Thronsessel auf einem Podest, im Hintergrund ein Motiv, das an die Kyokujitsuki 旭日旗, die Flagge der aufgehenden Sonne” erinnert. Dargestellt sind drei Personen, zwei sind durch Kleidung, Haar- und Barttracht und Schuhe als ‘japanisch’ markiert, die dritte durch den Tweed-Anzug als ‘britisch’. Der eine der beiden ‘Japaner’ sitzt auf dem Thronsessel, er ist prächtig gekleidet und trägt einen großen Orden um den Hals. Der zweite – etwas schlichter gewandete – steht neben ihm. Der ‘Engländer’ steht auf den Stufen des Podests beziehungsweise vor dem Podest und spricht zu den beiden:

“Wenn Japan unser Bundesgenosse werden will, erhält es Kiautschau[3], die Mariannen [sic!] , und die Karolineninseln[4] —” [Bild oben links]

“— auch auf Deutsch-Ostafrika soll es uns nicht ankommen, wenn Japan uns hilft, Indien und China in Ruhe zu halten!” [Bild oben rechts]

Der auf dem Thron sitzende ‘Japaner’ nimmt den großen Orden, den er um den Hals trägt ab und schickt sich an, diesen dem sich vor ihm verneigenden ‘Engländer’ umzuhängen:

“Dein erhabener König soll an mir einen guten Bundesgenossen haben!” [Bild unten links]

Im letzten Bild wird die weitere Entwicklung skizziert: Aus dem Podest im Thronsaal ist eine lange Treppe geworden, an deren Fuß ‘Engländer’ und einer der ‘Japaner’ derangiert am boden liegen – denn sie wurden von ‘Indien’ und ‘China’ die Treppe hintergeworfen:

“Wie es den braven Bundesgenossen wahrscheinlich ergehen wird.” [Bild unten rechts.]

Es bleibt zunächst offen, wer die dargestellten Personen sind – ob sie für konkrete Personen stehen oder ob sie ‘Typen’ darstellen sollen. Aus dem Text zum Bild links unten wird klar, dass die auf dem Thron sitztende Figur den japanischen Kaiser darstellen soll. Ob das Publikum die auf dem Thron sitzende Figur spontant als den Taishō-tennō 大正天皇 (1879-1926, regierte 1912-1926) identifizieren konnte?

―

- Vgl. dazu “Der Fall von Tsingtau” in Neue Freie Presse (9.11.1914) 3. Online: ANNO.

- Der Wahre Jacob Nr. 740 (28.11.1914) – Digitalisat → UB Heidelberg.

- Gemeint ist das Pachtgebiet Jiaozhou 膠, das 1898 von China an das Deutsche Reich verpachtet worden war. Hauptort des Pachtgebiets war Tsingtau [Qingdao].

- Die Nördlcihen Marianen und die Karolinen waren ebenfalls 1899 durch den Deutshc-Spanischen Vertrag unter die Kontrolle des Deutschen Reichs gekommen.

Dissonanzenjäger früher und heute: Warum die Neue Musik nicht gut ankommt

Es ist eine 100 Jahre alte Frage, die man auch heute noch bei den Pausengesprächen der Abonnement-Konzerte hören kann: Ist die verbreitete ablehnende Haltung gegenüber Neuer Musik grundsätzlich nichts anderes als etwa die Ablehnung von Beethovens späten Werken durch seine Zeitgenossen oder haben wir es mit einer wesentlich anderen Form der Unverständlichkeit zu tun? Wenn Mathias Spahlinger bei der Uraufführung seines Cellokonzertes im Münchner Herkulessaal (im Januar 2013) ausgebuht wird, müssen wir dann an Richard Wagner denken, wie er 1861 für seinen Tannhäuser in Paris ausgepfiffen wurde, der heute auf den Spielplänen nicht mehr wegzudenken ist?

Es ist eine schwierige und komplexe Frage, die auch in der Nachkriegszeit aktuell war. Nach 1945 musste das Musikleben der Bundesrepublik neu gestaltet werden. Die Musik der österreichisch-deutschen Tradition war politisch belastet, die Neue Musik war von den Nazis als entartet gebrandmarkt und von den Konzertprogrammen verbannt worden. Viele bezeichneten die Neue Musik auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als inhuman und „biologisch minderwertig“ (siehe Blogpost vom 22. April 2014), andere sahen in ihr den einzig möglichen künstlerischen Anknüpfungspunkt nach der Katastrophe. Im Folgenden möchte ich zwei unterschiedliche Antworten auf die oben gestellte Frage aus den 1950er Jahren vorstellen: die erste von Hans Heinz Stuckenschmidt (1952), einem der bedeutendsten Musikkritiker des 20. Jahrhunderts, die zweite von Julius Ahlhorn (1950).

Hans Heinz Stuckenschmidt erklärt, dass die Argumente, die gegen die Neue Musik ins Feld geführt werden, historisch vor die Moderne zurückreichen. Er stellt fest, „daß Melodielosigkeit zu seinen Lebzeiten auch Mozart vorgeworfen wurde, daß man Beethoven als Dissonanzenjäger und nach der Uraufführung der Siebenten Symphonie als reif fürs Irrenhaus hinstellte, daß Wagners Musik als unlogisch, spannungslos und formzersetzend, die Brahmssche als depressiv und konstruiert galt.“1 Stuckenschmidt versucht, die Begründungen der Gegner der Neuen Musik zu schwächen, indem er zeigt, dass eben diese Argumente schon gegen die großen Komponisten der abendländischen Tradition verwendet wurden. Die Neue Musik, so wird stillschweigend impliziert, führe diese große Tradition fort. Dass die Zahl der Befürworter der zeitgenössischen Musik im Vergleich zu früheren Zeiten geschrumpft ist, verweise auf ein außermusikalisches Problem: „Sie [die Klage um den Hörerverlust] hat einen tiefen Sinn, denn sie öffnet den Blick auf eines der ernstesten Probleme der Gegenwart überhaupt. Auf die zunehmende Isolierung und Entfremdung des Spezialisten in der modernen Gesellschaft […].“2 Ähnlich wie Theodor W. Adorno sieht Stuckenschmidt die Kunst als ein Medium an, in dem sich Probleme der Gesellschaft ausdrücken und widerspiegeln.

Julius Ahlhorn würde Stuckenschmidt in einem wesentlichen Punkt widersprechen: Es seien bloß Ausnahmen gewesen, wenn im 19. Jahrhundert Werke von Zeitgenossen als zu neu und unschön verworfen wurden. „Nie aber – und das ist nun das Entscheidende – lehnte man sich gegen eine Musik auf, weil sie ‚modern‘, ‚zeitgenössisch‘ war, niemals hat es einen Gegensatz gegeben wie den uns so geläufigen zwischen sogenannter ‚klassischer‘ und sogenannter ‚moderner‘ Musik. Es ist unschwer zu erkennen, wie schief das Argument von der zeitgenössischen Musik, die zu allen Zeiten zunächst auf Ablehnung gestoßen sei, im Lichte der Tatsachen erscheint.“3 Dass es sich um ein Novum handelt, so Ahlhorn, sei sichtbar in der heutigen, zuvor nie dagewesenen „Kampfstellung“4 zwischen Vertretern der klassischen und der modernen Musik.

Ein Blick auf die (deutsche) Musikforschung – ich erlaube mir diese Bemerkung – bestätigt den von Ahlhorn beschriebenen Gegensatz. Es gibt einige Musikwissenschaftler, die sich mit Enthusiasmus mit zeitgenössischer Musik beschäftigen (ebenso wie mit der Musik anderer Jahrhunderte). Es gibt aber auch eine Gruppe von Forschern, die eine ablehnende Haltung gegenüber Neuer und zeitgenössischer Musik pflegen – oft ohne sich zuvor wissenschaftlich-objektiv mit ihr auseinandergesetzt zu haben. Hier zementieren Wissenschaftler eine Spaltung zwischen Musik, die heute entsteht, und Musik der Vergangenheit: eine Spaltung, die durchaus hinterfragt werden kann (und sollte) und beispielsweise in der Verwertung durch die Populärkultur weniger strikt besteht (ich denke hier an Filmmusik).

Wie erklärt Julius Ahlhorn nun die Ablehnung gegenüber Neuer Musik? Ausgehend davon, dass Kunst immer „lebendiger Ausdruck ihrer Zeit“ sei, kommt er zu dem Schluss: „[...] die neue Musik wird deshalb vom breiten, aber sogenannten gebildeten Publikum abgelehnt, weil es Angst vor dem Leben hat, Angst vor unserer heutigen Zeit und ihren bestürzenden Erscheinungen, Angst vor dem Untergang eines Zeitalters, das man das gutbürgerliche nennen könnte.“5 – Ist es ein Sich-nicht-einlassen-können auf die zeitgenössische Kultur, das Vorurteile und Ablehnung gegenüber moderner Musik evoziert? Wie dem auch sein mag, in einer Sache stimme ich Ahlhorn zu: Die heute entstehende Musik ist lebendiger Ausdruck unserer Zeit. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihr verrät uns nicht nur viel über die heutige Kunstproduktion, sondern auch über den heutigen Menschen und sein Verhältnis zu unserer Gesellschaft.

1Hans Heinz Stuckenschmidt, „Die unbedeutende Minderheit“, in: Melos 19 (1952), S. 130.

2Ebd., S. 134.

3Julius Ahlhorn, „Angst vor dem Leben – Angst vor moderner Musik“, in: Melos 17 (1950), S. 274.

4Ebd.

5Ebd., S. 275.

Dadaismus und Avantgarde im Weblog

Dada, Merz & Co. Historische Avantgarde im Spiegel der Gegenwart ist ein im März gestartetes dissertationsbegleitendes Weblog zur Avantgarde und speziell zum Dadaismus, das sich in seinen letzten Einträgen mit der Edition von Kurt Schwitters Sammelkladden beschäftigt. Auch das schon mehrere Jahre existierende Vorgängerweblog Merzmensch ist äußerst lesenswert, u.a. mit einem Eintrag zum wunderbaren, schon von Ronald M. Schernikau sehr geschätzten jugoslawischen Film Splav Meduze, den ich selbst erst vor kurzem erstmals gesehen habe; und wie schön wäre es, würde der Vorschlag realisiert, zum 100jährigen Dadaismus-Geburtstag im Jahr 2016 die Fernsehserie Die Dadaisten zu produzieren!

Wer übrigens Scans von Kurt Schwitters' Merzheften lesen möchte: Diese sind in der Digital Dada Library Collection der University of Iowa zu finden, z. B. die von El Lissitzky gestaltete Ausgabe Merz 8/9!

Chuzpe: Neue CD

Es lebt sich so schön fremdbestimmt

Ein Beitrag zur Blogparade „Human Resources / Fremd- Selbstbestimmung in unserer Arbeitswelt“ des Lenbachhauses.

Ein Beitrag zur Blogparade „Human Resources / Fremd- Selbstbestimmung in unserer Arbeitswelt“ des Lenbachhauses.

Leben Sie selbstbestimmt? Oder würden Sie Ihr Leben und Arbeiten als fremdbestimmt bezeichnen?

Für alle, die Selbstbestimmung für sich in Anspruch nehmen, wage ich zu behaupten, dass ihr Leben und ihre Arbeit zu einem unvermutet großen Teil fremdbestimmt sind. Wie das?

Thomas Sattelberger, Arbeitsexperte, sagt in einem sehr aufschlussreichen und sehr lesenswerten Interview: „Wenn heutzutage über Mitarbeiter in Unternehmen geredet wird, wird immer noch von „Personalkörper“ gesprochen, von „Belegschaften“ oder „Beschäftigten“, allesamt so schreckliche Passivkonstruktionen…“.

Er gibt zu bedenken, dass wir an Formulierungen wie „er wird beschäftigt“ oder „ er nimmt sich Arbeit“ gewöhnt sind. Dabei sollten wir doch einmal darüber nachdenken, dass der Mensch seine Arbeitskraft gibt. Sein Wissen zur Verfügung stellt. Das ist eine weitaus aktivere Sichtweise auf Mitarbeiter.

Hier möchte ich auf die Individualpsychologie nach Alfred Adler hinweisen. Für Adler ist der Menschen ein Individuum und unteilbares Ganzes. Er sieht Denken, Fühlen und Handeln als Einheit (im Gegensatz zu Freud, bei dem sich Teile der Persönlichkeit eines Menschen gegenseitig bekämpfen). Ganz zentral ist bei Adler die Aussage, dass ich als Mensch für mein Handeln eigenverantwortlich bin. Ich kann mein Denken, Fühlen und Handeln ändern. Ich muss mich nicht als Spielball fühlen. Ich muss nicht unter ungünstigen Arbeitsbedingungen leiden. Ich muss nicht meine Kinder schlagen. Ich muss nicht meine Mitarbeiter zusammenbrüllen. Ich muss nicht unter einem neurotischen Chef leiden. Ich muss nicht stehlen….

„Was??“ fragen Sie vielleicht. „Aber die äußeren Umstände! In dieser Situation kann man nicht anders!“

Wirklich nicht?

Es ist doch sehr leicht, Verantwortung auf andere zu schieben: „Sie reizen mich…sie sind dumm … die anderen haben Schuld“. Argumentationen dieser Art sind uns so vertraut, dass wir sie nicht anzweifeln, sondern schon eher den Gedanken ungeheuerlich finden, wonach wir selbst verantwortlich für unser Denken, Fühlen und Handeln sind: für unseren Ärger, Wut, Verzweiflung, Angst, Einsamkeit, Hilflosigkeit usw.

Da kommen ein paar Prinzipien sehr gelegen: „… das ist halt so…das wurde schon immer so gemacht“. Aber wer darin denkt, „wird gedacht“. Da sind wir wieder im Passiv. Aktiv wäre: etwas zu hinterfragen oder in Zweifel zu ziehen. Selbst denken: Da beginnen Selbstverantwortung und Selbstbestimmung. Da beginnt Veränderung. Da beginnt Sinn.

Und wo Sinn ist, haben Chaos und Irritation, Auslöser für psychische Probleme und Burnout, keinen Platz. Unter diesen Auswirkungen leiden die Menschen zunehmend und besonders der Begriff des Burnouts ist in letzter Zeit häufig in den Medien zu finden. Wie bereits erwähnt: dem ist niemand ausgeliefert. Selbst denken und für sich Verantwortung zu übernehmen sind wichtige Schritte für ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten. Die Kernaussage meines Beitrags zu dieser Blogparade möchte ich in dem Satz zusammenfassen:

„Ich bin selbstverantwortlich für ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten.“

Bild: “Suprematismus”, von Kasimir Malewitsch, 1915, St. Petersburg / Russisches Museum. Digitale Quelle: www.artigo.org

Quelle: http://games.hypotheses.org/1643