Die SPD veranstaltete am vergangenen Montag im Französischen Dom in Berlin eine Diskussion darüber, welche Lehren aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges für Frieden und Stabilität in Europa heute gezogen werden können. Als Ehrengast nahm auch der französische Premierminister Jean Marc Ayrault an der Veranstaltung teil. Bei der Paneldiskussion diskutierten Prof. Dr. Herfried Münkler, Prof. Dr. Anne-Marie Le Gloannec und PD Dr. Ruth Leiserowitz vom DHI Warschau über die Fragestellung. Moderiert wurde die Veranstaltung von Ute Welty.

Die französischen Universitätsbibliotheken – Überblick über ein komplexes System

Studierende und Forschende aus Deutschland treffen in Frankreich nicht nur auf ein anders organisiertes Hochschulsystem, sondern daran angeschlossen auch auf ein breit gefächertes, aber auf den ersten Blick manchmal unübersichtlich wirkendes Bibliotheksangebot. Zur Orientierung soll hier ein knapper Überblick über … Continue reading →

Musealisierte Zeitzeugen. Ein Dilemma

Einst lockte die Aura dreidimensionaler Objekte Flaneure in Museen und Ausstellungen. Doch gerade im Feld der Zeitgeschichte wandeln sich die Musentempel von Orten der ästhetischen Erfahrung zu mediatisierten Erzählräumen, in denen sich der Museumstourist durch den Dschungel aus Hörstationen und Videoprojektionen schlägt. Zeitzeugenschnipsel wecken die Illusion vielstimmiger Erinnerung(en). Nicht selten erschweren sie jedoch kritische Distanzierung und reinszenieren die “Grenzen des Sagbaren”.

Talking Heads – eine (un)heimliche Konjunktur

Das Bonmot vom Zeitzeugen als Feind des Historikers ist bekannt. Seine beständige Wiederholung kann man als Ritual der Abgrenzung begreifen, als wechselseitigen Ritterschlag interpretieren oder als Hiatus zwischen Erfahrungs- und Strukturgeschichte diskutieren. Zu den neueren geschichtskulturellen Praktiken gehört es jedoch, den Zeitzeugen als Leitfigur öffentlicher Erinnerung zu adeln – mit Zeitzeugenfernsehen, mit Zeitzeugenbörsen, mit Internetportalen wie dem der ZDF-Zeitgeschichtsredaktion entwachsenen “Gedächtnis der Nation” und zunehmend als talking head, der auf Monitoren in zeithistorischen Ausstellungen und Gedenkstätten per Knopfdruck Zeugnis ablegt. Die Sammlungsleiterin und Ausstellungskuratorin des Deutschen Historischen Museums, Rosmarie Beier-de Haan, spricht angesichts dieser Entwicklungen gar von einer “erdrutschartigen Verschiebung” des “Verhältnisses von Geschichtswissenschaft und Geschichtsdarstellung zum Einzelnen”, von einer “neue(n) Geschichtskultur”.1

Von individueller Erinnerung zu standardisierter Inszenierung

Fragen der Sammlung, Bewahrung und Vermittlung von Zeitzeugenerinnerungen im Spannungsfeld von individueller Erinnerung, geschichtskultureller Tradierung und geschichtswissenschaftlicher Analyse wurden bereits vielfach im Kontext der Erinnerung an den Holocaust diskutiert. Doch auch in jüngeren Feldern der Zeitgeschichte hat die museale Inszenierung von talking heads Konjunktur. Ein Blick in die Berliner Ausstellungs- und Gedenkstättenlandschaft zur DDR-Geschichte und deutschen Teilung lässt dies bereits erahnen. Die “Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde” nahm hier eine Vorreiterrolle ein, indem sie Audio- und Videomaterial biografischer Interviews frühzeitig in die ständige Ausstellung integrierte. Jüngere Ausstellungen folgen diesem Trend: 2011 die im “Tränenpalast” eröffnete Ausstellung “GrenzErfahrungen. Alltag der deutschen Teilung” und im Oktober 2013 die multimediale Dauerausstellung “Gefangen in Hohenschönhausen. Zeugnisse politischer Verfolgung 1945-1989″. In Hohenschönhausen erinnern Ein- und Ausgangsszenario der Ausstellung an das Washingtoner Holocaust-Museum und seinen “Tower of faces”. Auf dieses bereits kulturübergreifend vertraute ästhetisch-inszenatorische Muster der Opfererinnerung stößt man auch andernorts – in der Gedenkstätte Berliner Mauer oder im “Ort der Informationen” am Holocaust-Denkmal.

Vielstimmiges Gedächtnis – eine museale Chimäre

Die Musealisierung von Zeitzeugenerinnerungen kann ganz postmodern als Abschied von der Meistererzählung gefeiert werden. Talking heads repräsentieren die Subjektivität historischer Erfahrungen und die Pluralität der Erinnerungen. Erinnerungsschnipsel versprechen Multiperspektivität und öffnen Raum für kontroverse Deutungen und Orientierungen.2 Unübersehbar sind jedoch Dilemmata dieses Musealisierungsprozesses.

Erstens scheinen vermeintlich authentische und erfahrungsgesättigte Erinnerungen in der Geschichtskultur der Gegenwart mehr Anerkennung zu erfahren als historisierende oder abstrakte strukturgeschichtliche Zugriffe. Letztlich braucht es aber diese zwei Seiten der Medaille, um biografische Erzählungen historisch zu rekontextualisieren und Handlungsspielräume zu diskutieren, und damit die Ebene emotionaler Betroffenheit zu verlassen und kritische Identitätsreflexion zu ermöglichen.

Zweitens profilierten sich Zeitzeugenerinnerungen zunächst als Gegenerzählungen gegen kollektives Verdrängen und Vergessen. In unserer opferzentrierten Erinnerungskultur erleben wir jedoch gegenwärtig die Transformation vielschichtiger Gegenerzählungen zu einer Meistererzählung, die im musealen Kontext vom Schweigen der Täter, Zuschauer oder der “Anderen” profitiert. Was bleibt sind kritische Distanz zur Vergangenheit und moralische Selbstvergewisserung, weniger historisches Verstehen und die Auseinandersetzung mit widersprüchlichen Biographien und ihren Brüchen.

Drittens sind Medialisierung und Musealisierung als aufeinander bezogene Prozesse der kulturellen Kodierung und Sinnstiftung zu begreifen – von der Auswahl der Zeitzeugen, über den auf typologisierende Zugriffe und exemplarische Einsichten zielenden Schnitt der Interviews bis hin zur musealen Präsentation. Musealisierte Zeitzeugenerzählungen entkontextualisieren so biografische Erinnerungen, werten Erinnerungsschnipsel symbolisch auf, bewerben sie als authentische Geschicht(en) und inszenieren talking heads als zeitlose moralische Instanzen – nicht immer, aber immer öfter.

Selbstvergewisserung oder destruktive Erinnerungen

Nichts Neues?! Mit den skizzierten Dilemmata der Musealisierung von Zeitzeugenerinnerungen kehrt ein vielfach diskutiertes Problem historischer Orientierung wieder, das nicht nur Volkhard Knigge3 oder Harald Welzer4 für den Bereich der Gedenkstätten als Diskrepanz zwischen historischem Lernen und ritualisiertem Gedenken kritisieren. Somit bleibt die Sammlung, Archivierung und Repräsentation von widersprüchlichen und destruktiven Erinnerungen eine museale und auch museums- und gedenkstättenpädagogische Herausforderung – gerade wenn man zeithistorische Ausstellungen und Museen als diskursive Orte, als Orte der Verunsicherung begreift und nicht als Tempel der Selbstvergewisserung nutzt, in denen talking heads unsere Wahrnehmungen und Deutungen musealer Objekte lenken und durch ihre “Ordnung der Dinge” die “Grenzen des Sagbaren” präformieren.

Literatur

- Sabrow, Martin / Frei, Norbert (Hrsg.): Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945, Göttingen 2012.

- Fritz-Bauer-Institut u.a. (Hrsg.): Zeugenschaft des Holocaust. Zwischen Trauma, Tradierung und Ermittlung, Frankfurt/M. / New York 2007.

- Beier-de Haan, Rosmarie: Erinnerte Geschichte – Inszenierte Geschichte. Ausstellungen und Museen in der Zweiten Moderne, Frankfurt/M. 2005.

- Janeke, Kristiane: Zeitgeschichte in Museen – Museen in der Zeitgeschichte, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, v. 08.03.2011: http://docupedia.de/zg/Zeitgeschichte_in_Museen?oldid=84674 (zuletzt am 14.04.2014).

- Niethammer, Lutz: Der Zeitzeuge – eine Schimäre? Vortrag anlässlich der Tagung “Erfahrungen – Konzepte – Perspektiven. Zeitzeugenberichte in der Bildungsarbeit zur NS- und DDR‐Geschichte” am 16.11.2012: http://lernen-aus-der-geschichte.de/sites/default/files/attach/11028/ln-vortrag-prora-2012_0.pdf (zuletzt am 14.04.2014).

Twittern

Abbildungsnachweis

Objektensemble der Ausstellung “GrenzErfahrungen. Alltag der deutschen Teilung” im Tränenpalast Berlin-Friedrichstraße. © Saskia Handro 2014.

Empfohlene Zitierweise

Handro, Saskia: Musealisierte Zeitzeugen. Ein Dilemma. In: Public History Weekly 2 (2014) 14, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-1817.

Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.

The post Musealisierte Zeitzeugen. Ein Dilemma appeared first on Public History Weekly.

Quelle: http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/2-2014-14/musealisierte-zeitzeugen-ein-dilemma/

Twitternde Nachtspatzen bei der #LNDM14 – Eine Hashtag-Analyse zur Langen Nacht der Museen in Hamburg

Als „Nachtspatz“ erfuhr ich im Internationalen Maritimen Museum, warum die ersten Rettungsboote auf der Titanic fast leer waren; im Finnischen Salon lernte ich im Museum für Völkerkunde Hamburg fast alles über die Kahvipaussi; in der Hamburger Kunsthalle erklärte mir Filmemacher Peter Sempel, dass es in seinem Film „Die Ameise der Kunst“ nicht nur um Jonathan Meese ginge und im Medizinhistorischen Museum Hamburg ließ ich schließlich die Atmosphäre des Sektionssaals auf mich wirken. Die Lange Nacht der Museen in Hamburg ist eine Veranstaltung der Hamburger […]

Drei Gehorsamspflichten, vier Tugenden und sieben Scheidungsgründe

Im konfuzianisch geprägten China nahmen Frauen – nicht zuletzt durch die “drei Gehorsamspflichen und die vier Tugenden” (sancong side 三從四德) – im gesellschaftlichen Leben eine sehr untergeordnete Rolle ein. Die “drei Gehorsamspflichten” bestanden gegenüber dem Vater vor der Ehe, gegenüber dem Mann in der Ehe und gegenüber dem Sohn nach dem Tode des Mannes. Unter den “vier Tugenden” verstand man Sittsamkeit, geziemende Sprache und Fleiß.

Im allgemeinen gab es sieben Gründe (qichu 七出), die eine Scheidung rechtfertigten – diese waren seit der Tang-Zeit (618-906) gesetzlich festgelegt[1]:

- kein männlicher Nachkomme (wu zi 無子)

- Ehebruch (yinyi 淫佚)

- Ungehorsam gegenüber den Schwiegereltern (bu shi jiu gu 不事舅姑)

- Zank, Zwietracht (koushe 口舌) beziehungsweise Geschwätzigkeit (duoyan 多言)

- Diebstahl (daoqie 盜竊)

- Neid (duji 妒忌)

- ansteckende Krankheit (eji 惡疾)

Im Herbst 1900, als die Welt noch ganz im Banne des Entsatzes der während des “Boxeraufstands” belagerten Gesandtschaften in Peking stand, hieß es in der im australischen Perth erscheinenden Zeitung The Inquirer and Commercial News zum ersten dieser sieben Gründe:

In a country where the avowed end of marriage is to raise up a posterity to burn incense at the ancestral graves, it is not strange that ‘childlessness’ should rank first among the grounds for divorce.[2]

Lag keiner dieser sieben Gründe vor, war dem Mann die Scheidung nicht erlaubt. Frauen konnten sich dann scheiden lassen, “wenn ihr Mann ihre Ahnen beschimpft oder ein Mitglied ihrer Sippe ermordet hatte.”[3]

- Die “westliche” Sinologie hat sich dieser sieben Gründe früh angenommen; vgl. etwa: William Frederick Mayers: The Chinese Reader’s Manual. A handbook of biographical, historical, mythological, and general literary reference. Reprinted from the Edition of 1874 (London: Probsthain | Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1910) 350 (Nr. 220).

- “Seven Grounds for Divorce.” The Inquirer and Commercial News (Perth), Vol. LVIII. No. 3.353, 19 October 1900, S. 1.

- Wolfram Eberhard: Lexikon chinesischer Symbole. Die Bildsprache der Chinesen (München, 5. Aufl., 1996) 251 (“Scheidung”).

Geschichte und Erinnerung: Von der Aktualität des Ersten Weltkriegs 1914-2014 und deutsch-französisches Doktorandenatelier

Von Ulrich Pfeil

„Der ‚Große Krieg“ legte den Grundstein für die spätere Versöhnung mit Frankreich“, schrieb „Der Spiegel“ in seiner Ausgabe vom 10. Januar 2014 und spannte damit den Bogen vom Jubiläum „100 Jahre Erster Weltkrieg“ zu dem im vergangenen Jahr begangenen 50. Geburtstag des Élysée-Vertrages. Das Jahr 2014 ist in der Tat ein Gedenkjahr der Superlative, brach doch nicht nur vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg aus, sondern vor 75 Jahren auch der Zweite Weltkrieg, feierten die Franzosen vor 70 Jahren die Libération, fiel vor 25 Jahren die Berliner Mauer und entschied sich die EU vor 10 Jahren zur Osterweiterung und damit zur „Wiedervereinigung Europas“. Auffallend ist dabei in ganz Europa, dass 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, in den Zeiten der europäischen Finanzkrise und dem damit zusammenhängenden Aufflackern neuer Nationalismen, „Historiker unterschiedlicher Couleur mit Unbehagen registrieren, dass die Zeitläufte von 1914 dem Europa dieser Tage nicht so fern sind“ (Spiegel, 30.12.2013).

Die Versuchung liegt in den Zeiten einer europäischen Krise also nahe, das Jahr 2014 für ein neues historisches Narrativ zu nutzen, an dessen Anfang der Erste Weltkrieg als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan) das „Zeitalter der Extreme“ (Eric Hobsbawm) einläutete, das neben dem Zweiten Weltkrieg auch den Kalten Krieg und die Konflikte im Rahmen der Dekolonialisierung kannte. Die Ermahnung, den Frieden heute nicht als selbstverständlich hinzunehmen, bestimmte auch die Rede des französischen Präsidenten François Hollande am 7. November 2013: „Diese Zeit des Gedenkens fällt außerdem in einen Kontext, in dem sich das europäische Ideal zu erschöpfen erscheint, in dem der Frieden Gleichgültigkeit erweckt“.

Spannen wir dann den Bogen über 2004 bis heute, dann wird aus dem „Zeitalter der Extreme“ eine Lerngeschichte, in der sich der Westen mit der Europäischen Integration eine friedensstiftende Struktur gab, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriege auch auf Osteuropa ausgedehnt wurde. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier formulierte es mit folgenden Worten: „Die Mahnung dieses Gedenkjahres ist: uns immer wieder bewusstmachen, welche zivilisatorische Leistung darin steckt, dass kleine und große Mitgliedstaaten, Gegner zahlloser früherer Kriege auf unserem zerrissenen Kontinent, heute friedlich und zivilisiert in langen Nächten um gemeinsame Lösungen ringen“ (FAZ, 25.1.2014). Kann und soll der Erste Weltkrieg also den Anlass bieten, um Europa mit Blick auf 1914-18 neu zu erzählen?

Während des Jahres 2014 werden wir zu geschichtspolitischen Zeitzeugen und beobachten können, wie in den verschiedenen ehemals am Krieg beteiligten Ländern der Erste Weltkrieg in die nationalen Meistererzählungen integriert wird. Das offizielle Deutschland zeichnete sich bislang durch ein „grundsätzliches Desinteresse“ (Gerd Krumeich) aus und betont, dass es in Deutschland keine staatliche Geschichtspolitik gebe, was den Heidelberger Historiker Edgar Wolfrum zu folgender Aussage brachte: „Die Ausrede der Regierung ist blamabel“ (Tagesspiegel, 17.1.2014). Während Frankreich und Großbritannien schon vor längerer Zeit begonnen hatten, Konzepte für die Gedenkfeiern zu entwickeln, muss in Deutschland nun Bundespräsident Joachim Gauck „das Super-Gedenkjahr retten“ (Spiegel online 9.11.2013). Dazu passt es, dass der französische Staatspräsident und der Bundespräsident am 3. August 2014 gemeinsam auf dem einstigen Schlachtfeld Hartmannsweiler Kopf im Elsass den Opfern des Ersten Weltkriegs gedenken werden.

Schon die unterschiedliche Intensität in der Vorbereitung des Jahres 2014 zeigt, dass die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg in den verschiedenen Ländern voneinander abweichen. Wieder einmal wird deutlich, dass die europäische Erinnerung an das 20. Jahrhundert eine geteilte, aber auch eine gegensätzliche bzw. asymmetrische Erinnerung ist. In den beiden Siegermächten Frankreich und Großbritannien konnte man über Jahrzehnte eine patriotische Erinnerung beobachten, während beim Kriegsverlierer Deutschland die Erinnerung unterdrückt, dann heftig umstritten war und schließlich im Schatten der Verbrechen und Schrecken des Zweiten Weltkrieges stand; in Osteuropa war sie lange gar kein Thema, bevor hier mit dem Ende des Kalten Krieges auch eine geschichtspolitische Debatte einsetzte (L’Express, 18.1.2014). Es kann also nicht darum gehen, im Gedenken an den Ersten Weltkrieg die unterschiedlichen Erfahrungen und Erinnerungen im Dienste eines europäischen Narratives zu harmonisieren, doch stellt sich doch die Frage, was das Gemeinsame in der Vielfalt ist.

Dieser kurze Überblick über die aktuellen Debatten zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg unterstreicht die Aktualität der Thematik und fordert zu einer wissenschaftlichen Vertiefung heraus, um im Sinne der Initiatoren des Aufrufs „Ein anderer Blick auf 1914-1918. Für eine gemeinsame Erinnerungskultur“ (Tagesspiegel, 27.1.2014) die transnationale Komponente des Gedenkens zu verstärken.

Zweites deutsch-französisches Doktorandenatelier

in Fischbachau vom 11. bis 14. Juni 2014

(Fischbachau/München)

An einem traditionsreichen Ort der deutsch-französischen Begegnung organisiert das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) und das Bayerisch-Französische Hochschulzentrum (BFHZ) in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern ein dreitägiges interdisziplinäres Atelier für Doktoranden zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Es richtet sich insbesondere an Doktoranden der Geistes- und Sozialwissenschaften aus Frankreich, Deutschland und Drittländern.

Ausschreibung Doktorandenatelier

Robert Siodmak Retrospektive: Kopienrückschau (1) – Weimarer Republik

Die letzte umfangreiche Robert Siodmak Retrospektive in Deutschland vor der Retrospektive im Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum (01. April bis 29. Juni 2014) fand anlässlich der Berlinale 1998 statt. In keiner Werkgruppe sind ihre Nachwirkungen so sichtbar wie bei den Filmen Siodmaks, die in der Weimarer Republik entstandenen sind. Für die Berlinale-Retrospektive wurden mehrere Filme restauriert oder es wurden neue Kopien hergestellt die nun auch im Zeughauskino gezeigt werden konnten:

Menschen am Sonntag: Kopie der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen; 1997/98 restauriert von der Deutschen Kinemathek und dem Nederlands Filmmuseum (heute EYE), auf Basis einer holländischen Nitrokopie und Materialien aus weiteren Archiven; vgl. dazu: MENSCHEN AM SONNTAG (1929/30) – Eine Fallstudie.

Abschied: Kopie der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung; 1998 neu vom Originalnegativ gezogen.

Jim, der Mann mit der Narbe: Kopie der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung; 1998 vom Originalnegativ gezogen und ergänzt um den aus einem Dup-Positiv aus den Beständen des Staatlichen Filmarchivs der DDR (SFA) stammenden ersten Akt, der im Originalnegativ nicht überliefert ist.

Stürme der Leidenschaft in der mit Musik unterlegten stummen italienischen Verleihfassung: Kopie der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung; 1998 von einem Dupnegativ der italienischen Fassung aus dem Bestand der Fondazione Cineteca Italiana gezogen. Von der deutschen Fassung von Stürme der Leidenschaft ist in der Deutschen Kinemathek ein Fragment überliefert, es stammt aus der Sammlung Fidelius und wurde ebenfalls 1998 umkopiert.

Brennendes Geheimnis: Kopie des Bundesarchiv-Filmarchiv; 1998 wurde eine Neukopierung in Auftrag gegeben, auf dem Festival lief aber eine ältere Kopie aus den Beständen des SFA. Im Zeughauskino konnte nun eine sehr schöne und offenbar kaum gespielte Kopie gezeigt werden, vermutlich die 1998 in Auftrag gegebene.

Die Kopien von Quick (DIF) und Voruntersuchung, von denen leider keine restaurierten Fassungen existieren, stachen umso mehr heraus. Vor allem im Fall von Voruntersuchung wäre eine Restaurierung sehr wünschenswert. Ein oberflächlicher Vergleich der Benutzungskopien der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und des Bundesarchiv-Filmarchivs legt nahe, dass beide vom selben schlechten Ausgangsmaterial und nicht allzu sorgfältig umkopiert wurden. Vor allem die Kopie des Bundesarchivs ist teilweise flau, beide haben mitunter einen stark körnigen Dup-Charakter mit einem Hang zum Ausbrennen, wobei die Kopie der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung noch ein wenig kontrastreicher ist und letztendlich auch im Zeughauskino gespielt wurde.

Mit Kopien in gutem Zustand konnten auch die französischen Sprachversionen von Voruntersuchung (Autour d’une enquête) und von Stürme der Leidenschaft (Tumultes) präsentiert werden.

Autour d’une enquête: Kopie der Archives françaises du film du CNC (Bois d’Arcy), vermutlich in den 1990er Jahren von einem gut erhaltenen Nitromaterial umkopiert.

Tumultes: Sendekopie der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung; als Vorlage für eine Fernsehausstrahlung wurde die Kopie etwas heller kopiert als gewöhnlich, dafür war sie nahezu ungespielt.

Ö1-Feature zu Mira Lobes „Das Kleine Ich bin ich“

"Sicherlich gibt es mich!" Mira Lobes "Das kleine Ich bin ich". Feature von Isabelle Engels

"Auf der bunten Blumenwiese geht ein buntes Tier spazieren ..." So fängt sie an, die Geschichte von einem kleinen namenlosen Wesen. Zunächst ist es glücklich, so wie es ist. Es freut sich an den grünen Halmen und den Schmetterlingen. Aber dann ...

Von Mira Lobe in Reimform geschrieben und von Susi Weigel illustriert, schildert das Buch die Suche nach der eigenen Identität. Das Phantasiegeschöpf hat Ähnlichkeiten mit verschiedenen anderen Tieren - aber immer sind ein paar Merkmale anders. Nirgends dazuzugehören erlebt das kleine Wesen als große Frustration und lässt es schließlich zweifeln, ob es überhaupt existiert. Doch plötzlich kommt ihm die berührende Erkenntnis: "Sicherlich gibt es mich: Ich bin ich!"

1972 erstmals gedruckt, ist "Das kleine Ich bin ich" im deutschsprachigen Raum ein Bestseller und erschien in vielen anderen Ländern. Es gibt auch eine viersprachige Ausgabe. Das deutsch-kroatisch-serbisch-türkische Buch wird in Österreichs Kindergärten und Volksschulen eingesetzt.

Kinderbücher zum Thema Identität, Einzigartigkeit und Anderssein gibt es inzwischen einige - doch was macht "Das kleine Ich bin ich" so einmalig?

Interoperationalität und semantisches Web für Mediävisten. Bericht zur Training School “Transmission of texts. New tools, new approaches” am IRHT Paris (31. März – 4. April 2014)

Anfang April konnte ich an einem gemeinsam von der COST Action „Medioevo Europeo“, dem Institut de Recherche d’Histoire de Textes (IRHT) und dem Projekt Biblissima organisierten Digital Humanities-Seminar teilnehmen. Unter dem Titel “Transmission of texts. New tools, new approaches”(mehr Infos: hier) standen dabei vor allem Fragen der Interoperationalität und das semantische Web im Vordergrund. Anhand konkreter Praxisbeispiele wurden hier neue Ansätze und Tools vorgestellt, die sich teilweise noch in der Entwicklung befinden, die aber zugleich auf sehr viel hoffen lassen. Damit verbunden war eine ebenfalls sehr praxisorientierte Einführung in TEI-XML und RDF.

Die Training School bot eine ganze Woche lang jeden Tag von 9 bis 19 Uhr ein intensives Programm. Von daher kann ich leider nicht alles wiedergeben, was ich hier gesehen und gelernt habe. Ich versuche aber mal, zumindest die Highlights zusammenzufassen, die ich mir notiert habe. Wer weitere Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden.

Wichtiger Bestandteil des Programms war natürlich die Vorstellung der Beteiligten und deren Projekte. Nicht zuletzt, weil hier auch genau mit jenen Hilfsmitteln und Methoden gearbeitet wird, die im Rahmen der Training School vorgestellt wurden. Die Bedeutung der Interoperationalität und die Funktionsweise des semantischen Webs ließen sich so direkt am konkreten Beispiel nachvollziehen.

Sismel / Trame

Da ist einerseits das italienische Projekt TRAME, das am SISMEL in Florenz beheimatet ist, einer der Stützen der COST Action. Ziel von TRAME ist es, eine Metasuchmaschine für alle Datenbanken und -repositorien zu konstruieren, die Informationen zu mittelalterlichen Handschriften enthalten (Digitalisate, Kodikologie, Textgeschichte).

IRHT

Hauptveranstalter der Training School jedoch war das IRHT, in dessen Räumen auf der Avenue de Iéna auch die meisten Veranstaltungen stattfanden. Leider ist das IRHT in Deutschland kaum bekannt, was wirklich schade ist. Denn das auf die Erforschung alter Handschriften und Texte und deren (Überlieferungs-)Geschichte spezialisierte IRHT ist eine geradezu unglaubliche Einrichtung. Seit seiner Gründung in den 1930er wird hier alles gesammelt, was sich in Frankreich und weltweit zu Handschriften und alte Texten finden lässt. Organisiert ist das IRHT in 13 Sektionen, die gemeinsam alle hierzu notwendige Expertise unter einem Dach zusammenfassen. Die Bandbreite reicht von der Latinistik, Romanistik, Arabistik, Graezistik und Hebraistik, über Kodikologie, Bibliotheksgeschichte und Heraldik, Lateinische Paläographie und Diplomatik bis hin zu Handschriftenilluminationen. Dabei verfügt jede Sektion über eine herausragende Bibliothek, die jedes Forscherherz höher schlagen lässt. Wo sonst findet man z.B. sämtliche Handschriftenkataloge sowie Ausstellungs- und Auktionskataloge an einem Ort versammelt? Schließlich bietet das IRHT auch immer wieder Schulungen an, um Doktoranden und andere Interessierte im Umgang mit Handschriften auszubilden. Vielleicht wird ja die Direktorin des IRHT ihr Haus alsbald einmal auf dem DFMFA-Blog vorstellen.

Auf alle Fälle lohnt es sich, diese Institution einmal näher anzusehen. Nicht zuletzt, weil die über Jahrzehnte gesammelten Informationen zu Texten, Handschriften, Buchbesitzern etc., die bis vor kurzem noch allein in den vielen Zettelkästen des IRHT einsehbar waren, nun sukzessive online gehen. Dazu gehören auch die 76.000 Mikrofilme und digitale Reproduktionen von Miniaturen und Handschriften, die in Bibliotheken jenseits der Pariser Nationalbibliothek lagern. Interoperationalität spielt dabei eine große Rolle, denn all die verschiedenen Datensammlungen des IRHT sind miteinander verlinkt.

Rückgrat der Architektur ist die Datenbank MEDIUM, in der man früher noch die am IRHT vorhandenen Mikrofilme gesucht hat. Heute findet man hier alle Handschriftensignaturen verzeichnet, zu denen am IRHT Informationen zu finden sind. Die Handschriftensignaturen bilden sozusagen den Primärschlüssel zu dem ganzen System. Entsprechend kann man auch nach den Signaturen suchen. Oder aber, unter Verwendung der recherche avancée, den Bestand auch nach Eigenschaften wie Sprache, Dekoration usw. filtern. Die einzelnen Handschriften in MEDIUM sind dann wiederum mit den entsprechenden Angaben in den weiteren Datenbanken verlinkt, die da sind (in Auswahl):

- Jonas: Katalog mittelalterlicher französischsprachiger Texte und Handschriften weltweit, durchsuchbar nach Autor, Titel und Signatur, einschließlich Texttradition und Bibliographie. Die Datenbank ist natürlich nicht komplett (zumindest was mein Thema angeht), aber man kann hier schon eine Menge finden und sie wird ständig erweitert. U.a. im Rahmen eines laufenden Katalogisierungsprojektes zu den bisher weitgehend noch unbekannten französischen Beständen der Bibiliotheca Vaticana (ca. 400 Handschriften!).

- Bibale: Informationen zur Provenienz der Handschriften vom Mittelalter bis heute. Hier ist es möglich, anhand der Besitzvermerke, alter Signaturen, ex libris, Besitzerwappen, Inventare, Einbände usw. die Provenienz einer einzelnen Handschrift zu ermitteln oder auch ganze historische Bibliotheksbestände zu rekonstruieren.

- Initiale: kunsthistorische Analyse dekorierter und illuminierter Handschriften und Inkunabeln.

- Pinakes: Griechische Texte und Handschriften.

Die einzelnen Angaben wiederum sind mit der BVMM verbunden, der virtuellen Bibliothek mittelalterlicher Handschriften in französischen Bibliotheken (außer BnF) mit Bildern aus über 10.000 Handschriften, von denen hier über 3000 als vollständiges Digitalisat zu finden sind. Der Viewer erlaubt es dabei, auch mehrere Bilder gleichzeitig anzuzeigen und miteinander zu vergleichen.

Biblissima – das Megaprojekt

Biblissima, der dritte Partner der Training school, ist in der Tat ein wahres Megaprojekt. Wenn man sieht, was die BnF (einer der Partner) mit ihrer Digitalisierungsinitiative und Gallica bereits auf die Beine gestellt hat, kann man sicherlich davon ausgehen, dass auch dieses Projekt wie geplant auch umgesetzt wird. Biblissima soll nämlich nichts anderes als die „Bibliothek der Bibliotheken“ des 21. Jahrhunderts werden. So etwas wie eine, oder besser, die Metabibliothek, in der alle handschriftenrelevanten Daten der beteiligten Institutionen zugleich und miteinander kombiniert anzeigbar und durchsuchbar sein werden. Und das meint:

- Digitialisate,

- digitale Editionen

- und Metadaten aus Forschungsdatenbanken (Handschriftenbeschreibungen, Ikonographie, Einband, Inkunabeln, etc.).

Während heutzutage jede Handschriftenbibliothek für ihre Bild- und Metadaten ein eigenes Format verwendet und die Bilder und Informationen der einzelnen Einrichtungen somit – um auf das in den Präsentationen immer wieder gebrauchte Bild zurückzugreifen – wie in einzelnen Silos lagern, die nicht mit einander kommunizieren können, soll Biblissima es ermöglichen, all diese Bilder und Daten miteinander in Kontakt zu bringen. Dafür wird auf ein gemeinsam mit Stanford entwickeltes Format (IIIF) und auf eine gemeinsame Technologie für die Viewer (Shared Canvas) zurückgegriffen. Letztere besteht darin, die einzelnen Handschriftenseiten als Grundlage zu nehmen. Diese werden dabei a priori als freie Fläche definiert, auf der man dann alle möglichen Informationen als einzelne Datenschichten ablegen kann: Digitalisate, digitale Editionen, Informationen zu Text und Handschrift, zu den Miniaturen, Schwarzlichtfotos, was auch immer. Wer schon einmal einen ersten Blick darauf werden möchte, findet hier ein Demo: http://demos.biblissima-condorcet.fr/mirador/ (nähere Infos dazu: hier).

Mit Biblissima soll es dann möglich sein, zu einer Handschriftenseite oder zu einer ganzen Handschrift (selbst wenn deren Teile getrennt über mehrere Bibliotheken verteilt sind) alle erreichbaren Informationen in ein und demselben Viewer gemeinsam anzeigen zu lassen. Dies kann auch mit mehreren Handschriften gleichzeitig geschehen, wenn man diese z.B. miteinander vergleichen möchte.

Für den Anfang sollen hier die virtuellen Bibliotheken der BnF (Gallica), die oben erwähnte BVMM des IRHT sowie die BVH (Les bibliothèques virtuelles humanistes der Universität Tours) miteinander verbunden werden. Aber auch die British Library und mehrere amerikanische Bibliotheken sind mit dabei. Die Datenpools speisen sich aus den genannten Datenbanken des IRHT, den Metadaten der BnF und weiteren Quellen – die aktuelle Liste umfasst ca. 50 Einzeldatenbanken.

Begleitet werden soll das Ganze durch eine Auswahl frei zur Verfügung stehender Arbeitsinstrumente für die Erstellung digitaler Editionen und deren Analyse. Zudem gibt es auf der Seite von Biblissima bald ein Toolkit, das die verschiedenen im Netz vorhandenen Datenbanken und Tools zusammenfasst und nach verschiedenen Kriterien filtern lässt.

Das Ganze ist natürlich ein Musterbeispiel für die Möglichkeiten des semantischen Webs. Aktuell wird hierfür der Thesaurus und eine Ontology speziell zur Beschreibung von Handschriften und deren Überlieferung erstellt, wobei das RDF-Framework auf CIDOC-CRM und FRBRoo basiert. Wie genau so etwas passiert, das wurde in einem der Praxisteile des Seminars gezeigt … und geübt.

Der Praxisteil: Interoperationalität und semantisches Web mit TEI-XML und RDF

Die 20 Teilnehmer aus insgesamt 14 Ländern haben also nicht nur die schöne neue Welt von morgen präsentiert bekommen, sondern auch ganz konkret erfahren und üben können, wie das alles funktioniert. Und zwar immer anhand der laufenden Arbeiten in den verschiedenen Projekten der beteiligten Institutionen. So wurde für die Markierung von Texten nach TEI- Richtlinien an alten Bibliotheksinventaren gearbeitet, auf deren Grundlage man am IRHT den Bestand der historischen Bibliotheken von Chartres rekonstruiert und mit den Resten abgleicht, die nach dem Bombardierung der Bibliotheque municipale von Chartres während des Zweiten Weltkriegs übrig geblieben sind. Verwendet wurde dabei der XMLmind_XML_Editor, der entsprechend angepasst wurde und der wohl auch dem XML-Editor im Toolkit von Biblissima zugrundeliegen wird.

Methoden und Tools zur Arbeit mit RDF im semantischen Web (Thesaurus erstellen, RDF-Triples formulieren und auf URI‘s verweisen, SPARQL-Abfragen erstellen) wurde uns wiederum am konkreten Beispiel des Biblissima-Projektes vorgeführt, bevor wir es dann auch selbst für unsere eigenen Projekte ausprobieren konnten.

Die Erstellung digitaler Editionen, insbesondere des kritischen Apparats (Varianten und Kommentare), wurden am letzten Tag schließlich anhand des nicht minder beeindruckenden Projektes SourcEncyMe geübt, einer kollaborativen Onlineplattform zu mittellateinischen Enzyklopädien und der Identifikation ihrer Quellen, die bisher noch unveröffentlicht ist. Dominique Poirel hat darüber hinaus in die verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung von Stemmata eingeführt. Wie sich das Ganze dann anhand TEI-encodierter Texte zumindest semi-automatisch umsetzen und graphisch aufbereiten lässt, hat anschließend Dominique Stutzmann gezeigt. Er selbst leitet die Lateinische Paläographie am IRHT und hatte am Tag zuvor sein eigenes digitales Projekt Oriflamms vorgestellt, das ebenfalls nicht unerwähnt bleiben soll. Hier geht es um die Möglichkeiten der automatischen Texterkennung für mittelalterliche Handschriften, wobei das Projekt schon beachtliche Resultate erzielt. Eine genauere Projektvorstellung gibt es voraussichtlich im nächsten Semester im Münsteraner „Forschungskolloquium Mittelalter (400-1500)“.

Fazit

Alles in allem war das, was während der 5 Tage am IRHT und bei Biblissima gezeigt und vorgeführt wurde, eine beeindruckende Demonstration des State of the art. Gerade der Umstand, dass die beiden Leitmotive Interoperationalität und semantisches Web hier immer wieder am praktischen Beispiel in ihrer ganzen Bedeutung fassbar wurden, war für mich eine der wichtigsten Erfahrungen dieser Training School. Das einzige, wovon ich mir noch mehr gewünscht hätte, waren die praktischen Übungen. Denn gerade durch die Arbeit mit Material aus den laufenden Projekten wurden Funktion und Sinn der einzelnen Methoden und Tools erst richtig erfahrbar. Die im Titel angekündigten new tools und new approaches haben sich im Programm der Training School damit aufs Beste miteinander verbunden.

Was mich letztlich zu der Frage bringt, wie es eigentlich mit ähnlich gelagerten Projekten in Deutschland aussieht. Vielleicht könnte man einmal eine Übersicht auch zu aktuellen mediävistischen DH-Projekten und Planungen in Deutschland hier auf dem DigiGW-Blog zusammenzustellen. Sehr gute Initiativen zur digitalen Rekonstruktion historischer Bibliotheken wie das Virtuelle Skriptorium St. Matthias in Trier, weitreichende Digitalisierungsinitiativen wie die der BSB und Metakataloge wie die Manuscripta medievalia gibt es ja auch hier. Und ich habe den Eindruck, dass sich da auch gerade einiges tut. Diese alle einmal in einem Überblick zusammenzufassen und vorzustellen wäre sicherlich sehr spannend und könnte gleichzeitig dazu beitragen, die Digitalen Geschichtswissenschaften bzw. die digitale Mediävistik und all das, was damit in Zukunft möglich wird, auch hier noch sichtbarer und bekannter zu machen.

Quelle: http://digigw.hypotheses.org/723

#BestBlog-Stöckchen: Geschichtsquellen teilen im Quellenblog „Napoleon auf der Spur“!

Von Marlene Hoffmann, die im Blog Geschichte & Geschichten vom Museum @BurgPosterstein schreibt, haben wir im März mit Freude ein Blogstöckchen „Best Blog Award“ erhalten – danke für die Ehre.  Nun sind wir explizit eingeladen, einen Blick hinter die Kulisse unseres Blogs zu liefern. Spannend zu beobachten, wie so ein Blogstöckchen wandert und sich die Fragen wandeln! Von den Museenblogs führen wir (vorübergehend?) weg, um das Blogstöckchen mit ein wenig „goût de l’archive“ zu würzen und zu Fragen überzuleiten, die uns heute für den wissenschaftlichen Nachwuchs relevant erscheinen.

Nun sind wir explizit eingeladen, einen Blick hinter die Kulisse unseres Blogs zu liefern. Spannend zu beobachten, wie so ein Blogstöckchen wandert und sich die Fragen wandeln! Von den Museenblogs führen wir (vorübergehend?) weg, um das Blogstöckchen mit ein wenig „goût de l’archive“ zu würzen und zu Fragen überzuleiten, die uns heute für den wissenschaftlichen Nachwuchs relevant erscheinen.

1. Wer bloggt?

Abbildung: Napoleon in der Tinte, 1813/15, Grafik/Karikatur, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, K/1090/2009, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

Abbildung: Napoleon in der Tinte, 1813/15, Grafik/Karikatur, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, K/1090/2009, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

„Napoleon auf der Spur“ ist ein gemeinschaftliches Quellenblog – gestartet wurde es von einem deutsch-französischen Tandem im Mai 2013 – Nicola Todorov und Claudie Paye. Wir bilden ein (a)symmetrisches Gespann, denn Nicola machte sich als Magdeburger nach einem Grundstudium in Geschichte in Deutschland nach Paris auf und promovierte 2003 an der Université Paris I Panthéon-Sorbonne, während ich als Angevine nach dem Baccalauréat nach Berlin zog, um schließlich in Saarbrücken zu promovieren. Bei Archivaufenthalten in Wernigerode und Berlin für unsere Promotionsarbeiten zur napoleonischen Ära im Königreich Westfalen (1807–1813), einer kurzen deutsch-französischen Episode mit anhaltendem Reformcharakter, trafen wir zufällig aufeinander. Allerdings waren unsere Fragestellungen ganz andere, Nicola folgte einem verwaltungsgeschichtlichen Ansatz, während bei mir das kulturgeschichtliche Interesse überwog. Von Anfang an stand aber unser Blog für Fachkollegen offen, die gern ihre Quellenfunde teilen möchten. Aktiv haben sich bereits Martijn van der Burg und Ulrike Schmitz mit Quellenposts beteiligt. Per sogenannter stiller Kommunikation (Mails, Austausch auf Tagungen) haben aber einige weitere Wissenschaftler der napoleonischen Ära ihr Interesse bekundet, sich über kurz oder lang mit Quellenposts zu beteiligen – wir würden uns freuen, wenn sich nach diesem Blogstöckchen noch viel mehr melden würden!

2. Wie und wann ist das Blog entstanden? Was ist die Idee dahinter?

Die Idee ist eigentlich gleich bei der Auftakttagung zum deutschen Blogportal de.hypotheses.org im Februar 2012 aufgekommen. Beruflich hatten aber andere Projekte Prioritäten und zunächst wollte die Doktorarbeit veröffentlicht werden, bevor freie Valenz für ein Quellenblog vorhanden war. Schließlich waren wir Ende Mai 2013 soweit. Unsere unterschiedlichen methodologischen Ansätze machten es spannend, unsere Kräfte zu vereinigen. Zum einen war uns wichtig, nachdem wir etliche Archivreisen mithilfe von öffentlichen Mitteln finanziert hatten und unseren Doktorarbeiten veröffentlicht waren, auch die vielen nicht mehr in den Arbeiten verwendeten Quellenexzerpte und -transkriptionen nach dem Open Access-Prinzip zu teilen. Zum anderen wollten wir gern, nach vielen Jahren der relativen Einsamkeit mit unseren Forschungsthemen, den Dialog suchen und durch das Quellenblog auch Leser und Interessenten für unsere Forschungsergebnisse finden.  Abb. Wikimedia, Verwendung Farina-Archiv, CC BY-SA 3.0.

Abb. Wikimedia, Verwendung Farina-Archiv, CC BY-SA 3.0.

Es erscheint uns wesentlich, unsere Leser in die Lage zu versetzen, sich über die Plausibilität unserer Quellenauslegungen eine eigene Meinung zu bilden und sie anzuregen, das Quellenmaterial in Hinblick auf anderen Fragestellungen zu untersuchen, so dass neue Forschungsfragen und Erkenntnisse dabei entstehen können. Wenn wir anderen Wissenschaftlern die Vorbereitung ihrer Archivaufenthalte erleichtern können, umso besser. Wenn langfristig das Blog zu einer Austauschbörse für Quellematerial wachsen könnte, wäre dies eine schöne Entwicklung.

3. Welchen Stellenwert nimmt das Blog im Museum in unserem Berufsleben ein?

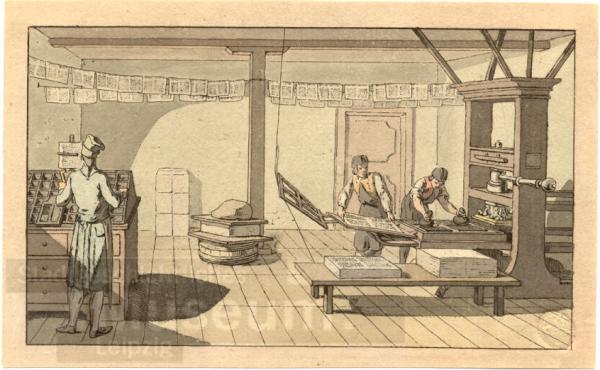

Wir sind beide in Open Access-Projekten involviert: Nicola hat 2012 mit Philippe Boulanger die Revue de géographie historique gegründet. Nachdem ich bis Oktober 2013 die hybride Reihe Ateliers des Deutschen Historischen Instituts Paris und die genuin elektronische Reihe discussions auf perspectivia.net redaktionell betreut habe, bin ich jetzt Projektmitarbeiterin im Team von Prof. Dr. Gudrun Gersmann für ein neues Open Access-Projekt für Nachwuchswissenschaftler in den Geisteswissenschaften.  Abb. C. G. H. Geißler, Blick in eine Buchdruckerwerkstatt, Radierung, 1804, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Gei X/32 c, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

Abb. C. G. H. Geißler, Blick in eine Buchdruckerwerkstatt, Radierung, 1804, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Gei X/32 c, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

Mit dem Quellenblog verbinden wir die gleiche Experimentierfreude und die Neugier, selbst zu erfahren, wie wissenschaftliche Blogs generell die Wissenschaftskommunikation verändern können, um auch diese Erkenntnisse im Bereich Altmetrics und Social Media Netzwerk bezüglich der Rezeption von Forschungsergebnissen in unsere beruflichen Projekte einfließen zu lassen.

4. Wer sind die Leser des Blogs bzw. an wen richtet sich das Blog?

Das Blog richtet sich an alle historisch Interessierte. Als Adressaten hatten wir auch Lehrer und ihre Schüler im Auge – über die Präsentation des Quellenblogs in „Quoi de neuf du francais – Nouvelles du bilingue“ haben wir uns sehr gefreut. Für Studierende, die noch nicht die Möglichkeit hatten, Archivalien einzusehen oder für Doktoranden, die einen Archivaufenthalt planen, bietet unser Blog einen Einstieg. Im Blog können wir Quellenmaterialien, auf denen wir Vorträge auf Fachtagungen basieren, vorab oder nachträglich präsentieren. Der Nutzerkreis eines Blogs ist offen und ermöglicht so mehrere Generationen von Napoleonsforschern zu verbinden.

Das Blog richtet sich an alle historisch Interessierte. Als Adressaten hatten wir auch Lehrer und ihre Schüler im Auge – über die Präsentation des Quellenblogs in „Quoi de neuf du francais – Nouvelles du bilingue“ haben wir uns sehr gefreut. Für Studierende, die noch nicht die Möglichkeit hatten, Archivalien einzusehen oder für Doktoranden, die einen Archivaufenthalt planen, bietet unser Blog einen Einstieg. Im Blog können wir Quellenmaterialien, auf denen wir Vorträge auf Fachtagungen basieren, vorab oder nachträglich präsentieren. Der Nutzerkreis eines Blogs ist offen und ermöglicht so mehrere Generationen von Napoleonsforschern zu verbinden.

Abb. Schnupftabaksdose, Napoleon mit Sohn, Manufaktur Stobwasser, 1. Viertel des 19. Jahrhunderts, Werkverzeichnis Stobwasser.

5. Wie sammelt ihr Ideen?

Für ein geschichtswissenschaftliches Promotionsprojekt sichtet man viel mehr Archivalien, als man hinterher in der Lage ist, in der Publikation explizit zu zitieren. Wir verfügen über viele exzerpierte oder transkribierte Quellen, die wir über die Jahre gesammelt haben und nach und nach im Quellenblog veröffentlichen können. Material fehlt nicht – die Zeit schon eher.

6. Welches war der erfolgreichste Blogpost?

Ex aequo die Quellenposts „Westphälische Deserteurs in Holland (1810) – ‚mesures rigoureuses‘“ (http://naps.hypotheses.org/336) und „il y en a plusieurs dans la campagne qui redigent en langue vulgaire“ (http://naps.hypotheses.org/253).

7. Habt ihr schon ‚offline‘ Feedback auf Blogposts erhalten – sei es von Besuchern, Recherche- oder Kooperationsanfragen, Buchbestellungen, etc.?

Per stiller Kommunikation hat es nicht an Zuspruch gefehlt: Wir haben von einigen Kollegen, die sich auch vorstellen können, Quellenposts aus ihren bereits veröffentlichten Arbeiten beizusteuern, Zuspruch erfahren. Aber auch jüngere Kollegen mit noch entstehenden Publikationsprojekten möchten gern ihre ersten Archiverfahrungen teilen. Via Twitter haben sich in letzter Zeit neue Ideen für Kooperationen ergeben. Derzeit wird überlegt, das Quellenblog im Rahmen einer Quellenübung einzusetzen, damit Studierende die Erfahrung des Veröffentlichens eines Quellenposts machen können.

8. Über welche Themen bloggst du am liebsten?

Ich teile besonders gern Quellen, die das Wechseln zwischen Französisch und Deutsch in Verwaltung und Gesellschaft während der napoleonischen Ära anschaulich machen. In der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg konnte ich zudem viele Agentenberichte einsehen, die einen Einblick in die Überwachungspraktiken durch die politische Polizei im Königreich Westfalen geben – darüber würde ich gerne mehr bloggen.  Das Schöne am Blog ist, dass es peu à peu wachsen darf, nicht gleich zu Anfang einen starken Sinnzusammenhang vorweisen muss und eine breite Themenvielfalt angerissen werden kann.

Das Schöne am Blog ist, dass es peu à peu wachsen darf, nicht gleich zu Anfang einen starken Sinnzusammenhang vorweisen muss und eine breite Themenvielfalt angerissen werden kann.

Abb. Schnupftabakdose, bezeichnet „In vino veritas“, Manufaktur Stobwasser, 1. Drittel des 19. Jahrhunderts, Werkverzeichnis Stobwasser.

9. Wie häufig bloggt ihr und warum?

Viel weniger als wir möchten.

10. Wie wichtig sind Fotos für das Blog?

Welchen Stellenwert visuelle Medien im Internet haben, muss hier nicht erklärt werden. Weshalb ich aber gern aus der wunderschönen Sammlung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig schöpfe, um unsere Quellenposts mit Abbildungen und Banner zu versehen, hat noch einen anderen Grund. Bei der Publikation meiner Dissertation fing ich viel zu spät an, den Text mit Abbildungen zu untermauern. Als ich begann, nach den vielen kleinen Objekten aus der Alltags-, Gedenk- und Protestkultur der westphälischen Bürger in diversen Museen zu suchen, war ich schnell überwältigt, wie viele von diesen kleinen Gegenständen noch tatsächlich existieren, die ich über Jahre nur aus den Polizeiprotokollen kannte. Im letzten Monat vor der Einreichung des Manuskripts beim Verlag habe ich so mein Forschungsthema quasi neu entdeckt – diese Zeit habe ich als die intensivste der gesamten Promotion empfunden.

Die vielen Tabaksdosen mit verherrlichenden Darstellungen von Kriegshelden auf ihren Deckeln oder antinapoleonischen Karikaturen, die vielen Pfeifenköpfe oder Zinnfiguren – viel multimediales Beiwerk zum Mundwerk der Zeitgenossen, die sich mit Gerüchten und Witzen ihre Meinung über die politischen Geschehnisse ihrer Zeit machten, existieren noch!

Abb. Zinnfigurenaufstellung zur Flucht Kaiser Napoleons I. aus Russland 1812, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, V/1252/2002, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

Die schönste Entdeckung war sicherlich der Tintenfasssarg mit Napoleon im Innern, die ich zuerst im Schlossmuseum Quedlinburg nachweisen konnte, aber von der im Laufe meiner Suche nach Abbildungen zwei Privatsammler weitere Exemplare beisteuern konnten. Es war auch ein besonderes Erlebnis, die Arbeit der Restaurateurs- und Zinnfiguren-Expertengruppe um Dr. Eberhard Schraudolph und Dr. Jürgen Wilke kennenzulernen, und ihre Zinnfiguren mit der Polizeiaffäre um den Hannoverschen Zinngießer Johann Georg Taberger zusammenzuführen[1]. Wenn ich die im Rahmen der Doktorarbeit durchgeführten Forschungen und Erhebungen fortsetzen könnte, würde ich gern eine kleine Ausstellung planen, die eine Art multimediales (anti-)napoleonischen Kuriositätenkabinett rund um Kommunikation und Propaganda um 1807–1815 wäre.

In jedem Fall haben Historiker von der historischen Bildkunde noch viel für ihre Forschungsprojekte zu gewinnen. Es ist sicherlich sinnvoll, Workshops dazu als Teil der Nachwuchsförderung anzubieten, wie vor kurzem an der Universität Siegen (Kooperation mit dem DFG-Graduiertenkolleg „Locating Media“) geschehen.

Ein großes Manko für unser Blog ist natürlich, dass wir bisher keine Digitalisate der präsentierten Quellen anbieten können – deswegen freuen wir uns umso mehr, dass die Autoren des Quellenlesebuchs „Im Banne Napoleons“ drei Tagebucheinträge des rheinischen Adligen Cornelius Joseph von Geyr mit Reproduktion beisteuern konnten.

11. Welche Blogs liest du selbst am liebsten?

Aus dem Bereich Informations- und Bibliothekswesen schätze ich Infobib – zum Thema Open Access und Scholarly Communication werde ich bei Impact of Social Sciences fündig. Französischerseits schaue ich gern in Criminocorpus – carnet de l’histoire de la justice, des crimes et des peines rein, außerdem: Le magasin des enfants – carnet de recherches de l’Association francaise de recherches sur les livres et objets culturels de l’enfance, Les aspects concrets de la thèse, Langues de feu – Les traducteurs et l’esprit des langues. Tours de Babel et glossolalies und das Blog von Frédéric Clavert.

Das Best Blog-Stöckchen fliegt weiter…

Das Blogstöckchen-Konzept verlangt nun, dass ich selbst neue Fragen formuliere und den Staffelstab anderen Blogs übergebe.

Alle Rechte vorbehalten. Foto Hiltrud Möller-Eberth.

Alle Rechte vorbehalten. Foto Hiltrud Möller-Eberth.

Folgende Fragen möchte ich gern Janine Noack (Twitter: @janinenoack) von Doing History Public, Angelika Schoder (Twitter: @musermeku) für MusErMeKu, Christof Schöch (Twitter: @christof77) für OpenBlog, Micha Anders (Twitter: @Parthenopolis) für Parthenopolis.de, Andrea Hacker (Twitter: @ahacker) für A Hacker’s View, Jan Drees (Twitter: @jandrees99) für Lesen mit Links, den Autoren von Netz und Werk – Junge Hamburger Geschichtswissenschaft online, Huberta Weigl (Twitter: @HubertaWeigl) für SchreibWerkstatt, Christian Wobig (Twitter: @Christian_Wobig) für Gedankenmühle zuwerfen:

1. Wer bloggt denn hier?

2. Wie und wann ist das Blog entstanden? Was ist die Idee dahinter?

3. Die drei wichtigsten Grundfähigkeiten, die Du/Sie im Laufe des Studiums bzw. der Promotion erworben hast/haben?

4. Lohnt es sich seine Forschungsdaten parallel/nach der Publikation der Dissertation zu veröffentlichen?

5. Rezensionswesen gestern morgen?

6. Warum nutzt Du/nutzen Sie (nicht) akademische soziale Netzwerke (ResearchGate, Academia.edu, …)?

7. Ändert sich zurzeit die Wissenschaftskommunikation wirklich nachhaltig?

8. Eine interessante Initiative aus dem Bereich „Science Marketing“?

9. Eine ausgefallene Initiative im Bereich „Bookmarketing“?

10. Generation Praktikum, Generation „Gefällt mir“: zu pessimistisch, zu skeptisch? Was kommt danach?

Was müssen die Nominierten jetzt tun?

- die Fragen beantworten – man darf sie sich auch passend machen!

- das Best Blog Award-Bildchen einbauen und es mit demjenigen, der es verliehen hat, verlinken bzw. auf den Artikel des Werfers/der Werferin verlinken.

- max. elf neue Fragen verfassen und das Best Blog Blogstöckchen an zehn Blogger weiterreichen, es können auch weniger sein.

- Bitte hier im Kommentar Bescheid geben, wenn der Beitrag fertig ist.

Quelle: http://naps.hypotheses.org/753