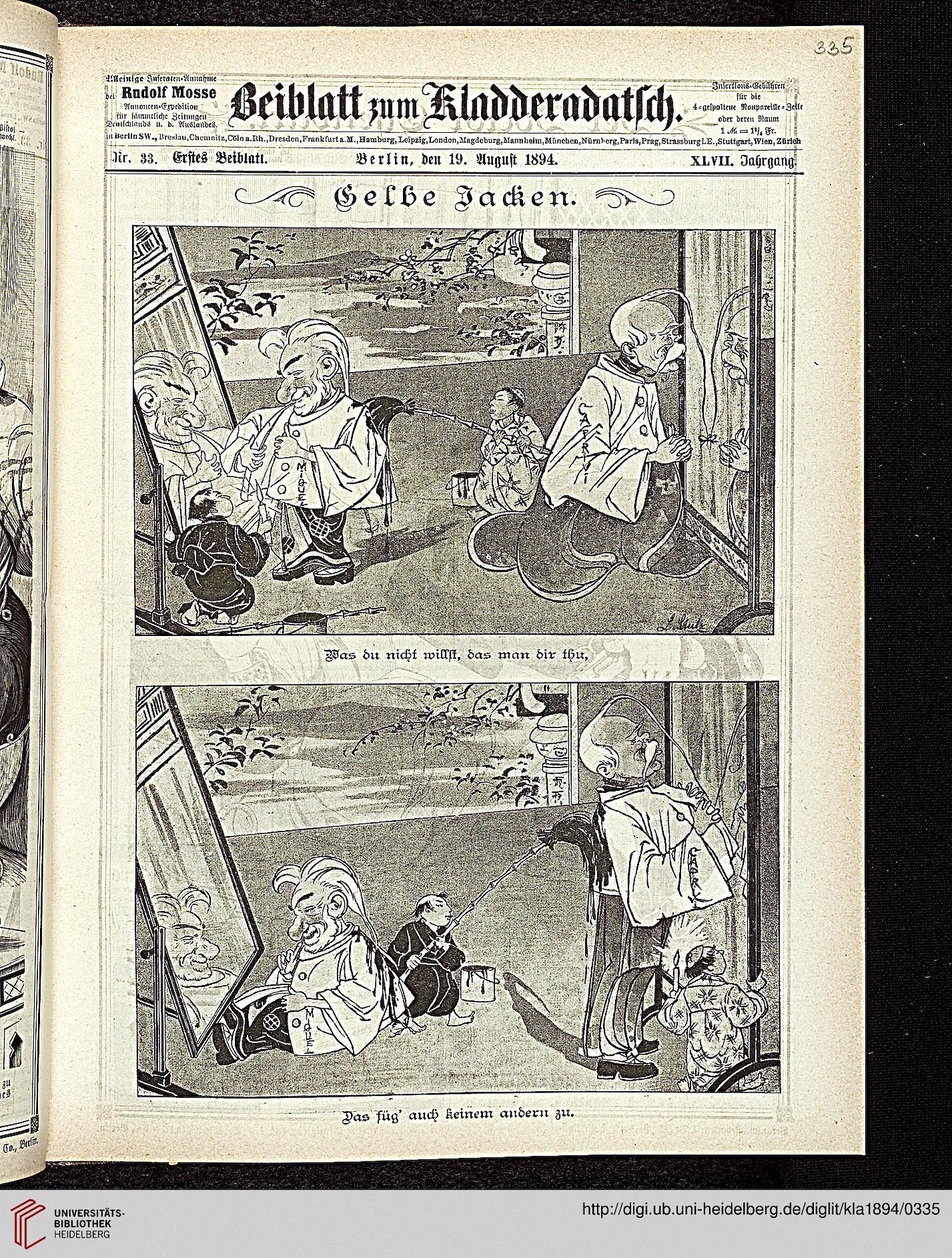

Eine Karikatur ‘funktioniert’, wenn sie spontan dekodiert werden kann, wenn also der Betrachter die Elemente der satirischen Darstellung mit Fakten- und Kontextwissen zu einem bestimmten Ereignis im Moment des Betrachtens verbindet. Die zeitliche Distanz lässt manche Karikatur kryptisch, mitunter unverständlich erscheinen. Manchmal sind einzelne Elemente nicht zu identifizieren, manchmal bleibt der Kontext (‘das Gemeinte’) unklar, manchmal sind alle Elemente klar, doch der Zusammenhang bleibt offen. Ein Beispiel, das die Herausforderungen von Karikatur als Quelle deutlich macht, ist das Blatt “Gelbe Jacken”, die Titelseite des Beiblatts zum Kladderadatsch vom 19. August 1894.

Die beiden Panels zeigen in einem asiatisch angehauchten Ankleidezimmer[1] jeweils vier Figuren. Die größeren Figuren sind durch Porträtköpfe und Tags in der Kleidung identifiziert: Georg Leo Graf von Caprivi de Caprera de Montecuccoli (1831-1899), Reichkanzler 1890-1894[2] (jeweils rechts im Bild) und Johannes Franz Miquel (1828-1901), Finanzminister 1890-1901[3] (jeweils links im Bild). Beide sind in ‘asiatische’ Gewänder gehüllt, Caprivi hängt ein langer Zopf nach vorn über die kahle hohe Stirn, Miquel hängt der Zopf über den Rücken.

Auf dem oberen Bild knöpft Miquel die kurze helle Jacke zu, wobei ihm ein (sehr kleinwüchsiger) asiatischer Diener mit einer Kerze leuchtet. Während Caprivi sich im Spiegel mustert, beschmiert sein Diener mit einem großen Pinsel an einem Bambusstiel Miquels Rücken mit dunkler Farbe.

Auf dem unteren Bild sitzt Miquel am Boden und liest. Captrivi steht vor dem Spiegel und knöpft die Jacke zu, während der Diener Miquels den Rücken Caprivis mit Farbe aus aus demselben Topf mit demselben Pinsel beschmiert.

Der konkrete Anlass/Bezugspunkt dieser Karikatur von Ludwig Stutz (1865-1917) aus der deutschen Innenpolititk soll hier nicht weiter diskuteirt werden.

Spannender ist die Frage nach den im Titel erwähnten “gelben Jacken” …[4]

Im September 1894 findet sich in der Deutschen Rundschau ein Beitrag von M. von Brandt[5] zum Chinesisch-Japanischen Krieg. Der Beitrag Die koreanische Frage” (S. 459-463) skizziert die Lage in Ostasien und kommt zum Schluss auf Li Hongzhang 李鴻章 (1823-1901) zu sprechen. Der Autor will dabei explizit das Bild, das in westlichen Zeitungen gezeichnet wurde, zurechtrücken.

In den Berichten, die über die koreanische Frage einlaufen, wird oft, und stets an erster Stelle, Li Hung Chang erwähnt, und zwar meistens in einer Weise, die weder der Stellung und dem Charakter dieses hervorragendsten aller chinesischen Staatsmänner, noch den Schwierigkeiten, gegen welche er zu kämpfen hat, gerecht wird. (S. 462)

Max von Brandt skizziert kurz die Laufbahn Li Hongzhangs und meint dann:

Wenn der Kaiser Li die gelbe Reitjacke, die höchste militärische Auszeichnung genommen hat, so ist das bis auf Weiteres nur ein Zeichen der kaiserlichen Unzufriedenheit, wie solche unter allen Umständen einen unglücklichen Führer oder Beamten trifft. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß Li, wie dies sehr häufig geschieht, in dem Bericht über die ersten Vorfülle selbst seine Bestrafung beantragt habe; ein Erfolg würde genügen, ihm die verlorene Auszeichnung wieder zu verschaffen. (S. 463)

Gerüchte, Li hätte seine Asuzeichnungen verloren, hatte es seit der Niederlage bei Asan im Juli 1894 gegeben. Ein Dekret vom 17. September 1894[6] machte die Sache offiziell: Li verlor sowohl die huangmagua 黃馬褂 („Gelbe Reitjacke“)[7], die er 1863 für seine Verdienste im Kampf gegen die Taiping 太平erhalten hatte, als auch die sanyan hualing 三眼花翎 (“dreiäugige Pfauenfeder”)[8], die Li erst wenige Monate zuvor verliehen worden war.[9]

Die ‘gelbe Jacke’ des Li Hongzhang beschäftigte 1894/95 weltweit die Tages- und Wochenzeitungen ebenso wie satirisch-humoristische Blätter, ob aber jede Leserin und jeder Leser des Kladderadatsch den Gedankensprung des Karikaturisten von Ostasien nach Berlin spontan mitmachte, muss offen bleiben …

―

- Der Bildaufbau erinnert an Motive japanischer Farbholzschnitte wie z.B. Behind the Screen (c. 1673–81) von Hishikawa Moronobu 菱川 師宣 – der Wandschirm im Farbholzschnitt ist in der Karikatur ein Spiegel, das Fenster im Farbholzschnitt ist in der Karikatur ein Gemälde einer asiatischen Landschaft.

- Zur Biographie: Heinrich Otto Meisner: „Caprivi, Georg Leo Graf von“, in: Neue Deutsche Biographie 3 (1957), 134 f. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd11851900X.html.

- Kurzbiographie: Rita Aldenhoff: „Miquel, Johannes von“, in: Neue Deutsche Biographie 17 (1994), 553 f. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd11873413X.html.

- Dass die Jacken, die Caprivi und Miquel über langne Kleidern tragen, gelb sind, ist nur dem Text zu entnehmen. Die Jacken sind kurz und weit geschnitten und vorne einreihig mit großen Knöpfen geschlossen, die Ärmel sind gerade geschnitten, weit und (über-)lang.

- Maximilian August Scipio von Brandt (1835-1920), der 1875 bis 1893 Gesandter in China gewesen war, galt als einer der besten Ostasienkenner seiner Zeit. – Kurzbiographie: Wolfgang Franke: „Brandt, Max von“, in: Neue Deutsche Biographie 2 (1955), 531 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118934759.html.

- Text in englischer Übersetzung: United States Department of State: Foreign relations of United States, 1894 (1894) Nr. 52 (S. 60 f.), Mr. Denby, chargé, to Mr. Gresham (Peking, September 18, 1894).

- Die huangmagua 黃馬褂 („Gelbe Reitjacke“), eine Auszeichnung für Verdienste um den Staat, häufig für militärische Leistungen. S. dazu: H. S. Brunnert and V. V. Hagelstrom, Present Day Political Organization of China. Revised by N. Th. Kolessoff, Translated from the Russion by A. Beltchenko, E. E. Moran (Foochow: 1911)., p. 497, nr. 947. – Digitalisat > Bibliotheca Sinica 2.0.

- ) , war Li Hongzhang 1863 für seine Verdienste im Kampf gegen die verliehen worden. D. ((ie kongqueling 孔雀翎 [Pfauenfeder] war eine noch bedeutendere Auszeichnung, von der es mehrere Abstufungen gab. Die höchste war die Sanyanhualing 三眼花翎, die dreiäugige Pfauenfeder, die in der Regel Angehörigem des Kaiserhauses und besonders verdienten Beamten verliehen wurde. S. dazu: H. S. Brunnert and V. V. Hagelstrom, Present Day Political Organization of China. Revised by N. Th. Kolessoff, Translated from the Russion by A. Beltchenko, E. E. Moran (Foochow: 1911) p. 498, nr. 950.

- S. C. M. Paine, The Sino-Japanese War of 1894-1985. Perceptions, Power, and Primacy (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)., 101 unter Verweis auf den North-China Herald vom 16.2.1894, p. 145.