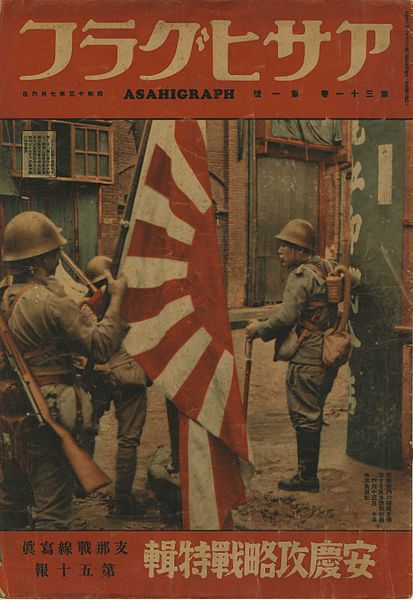

Ich möchte das Wochenende nutzen, um über etwas nachzudenken, auf das ich durch zwei Sitzungen unseres Forschungskolloquiums gestoßen bin. Die Interjektion BOAH. Eine Beschäftigung damit regte zuerst Ilham Messaoudis Diskussionspapier an. Sie untersucht sprachvergleichend deutsches und türkisches Erzählen – wie es so schön heißt: mulimodal. In ihrem Gesprächsausschnitt, dessen Analyse wir diskutiert haben, kam BOAH auffallend häufig und an einigen wichtigen Stellen vor: sowohl äußerungsinitial als auch responsiv. Ebenso äußerungsinitial präsentierte sich BOAH in einem Tweet, den Johannes Paßmann in einem Diskussionspapier präsentierte. Dieser ist glücklicherweise öffentlich einsehbar:

Mir stellte sich nun besonders die Frage, was diese Interjektion interaktional leistet, was ihr spezifischer kommunikativer Zweck ist. Dafür kann man als erstes fragen, was Interjektionen eigentlich sind; gleichwohl kann und sollte vielleicht sogar die Fragerichtung umgekehrt sein oder noch besser: wechselhaft, dialektisch… der Ordnung halber mache ich es jetzt hier recht linear, wenngleich wir sehen werden, dass wir damit an eine Grenze stoßen werden.

In seiner Habilitation hat Ehlich (1986) eine systematische Rekonstruktion von Interjektionen im Ansatz der Funktionalen Pragmatik vorgenommen. Das ist ein verhältnismäßig altes Buch und so ist dort funktional-pragmatische Konzeptarbeit erster Stunde noch zu beobachten. Eine knappe und aktuellere Übersicht seiner Erkenntnisse findet sich in Ehlich (2009) im “Handbuch der deutschen Wortarten” (hrsg. von Ludger Hoffmann) – einem Buch, das eigentlich stark an der Dekonstruktion der Wortartenkategorie arbeitet, um sich des Erbes griechisch-lateinischer Grammatikschreibung zu entledigen; einem Erbe, das gerade für Fälle wie die Deixeis (vgl. Ehlich 1979) und die Interjektionen keine passende Antwort parat hatte und diese sprachlichen Mittel einer linguistischen Analyse lange Zeit kaum oder nur unter begrifflicher Verlegenheit zugänglich machte. Diese beiden ‘alten’ Bücher Konrad Ehlichs sind allein schon deshalb heute noch außerordentlich aufschlussreich, weil sie die Geschichte der Sprachwissenschaft derart durchsichtig machen, das nachvollziehbar wird, wie heute noch zentrale grammatische Kategorien sich einer Jahrtausende alten philosophischen Tradition verdanken, die Erkenntnisse über Sprache erst einmal gar nicht zum Ziel hatte (vgl. Ehlich 1979, 152) und in ihrer Folge wesentliche Strukturkennzeichen von Sprache in der überkommenen Grammatik verdeckt werden: zuforderst ihre Handlungsqualität.

Aber zurück zu den Interjektionen: Erst in der lateinischen Grammatikschreibung zur Wortart erhoben (interiectio – Dazwischenwerfen; vorher, d.h. bei den Griechen waren sie Adverbien), sind sie lange Zeit eng verknüpft mit Emotionalität (vgl. Ehlich 2009, 424f.). Deswegen und auch aufgrund der formalen Andersartigkeit und der syntaktischen Unberechenbarkeit dieser “Hertzwörtgen” (Longolius 1715, 33) war ihre Bestimmung lange alles andere als systematisch.

Im Theoriegebäude der Funktionalen Pragmatik werden die Interjektionen dem Lenkfeld zugeordnet, mit ihnen prozessiert man also expeditive Prozeduren. “Beim Lenkfeld geht es um die direkte, unmittelbare Einflussnahme in die Handlungsverläufe des je anderen.” (Ehlich 2009, 434) Über den kommunikativen Zweck von Interjektionen als Mittel des Lenkfeldes schreibt Ehlich (1986, 241) in seiner Habil:

“Den Interjektionen kommt also in ihren unterschiedlichen Ausprägungen (und dadurch mit unterschiedlicher Verteilung der Gewichte im einzelnen) die gemeinsame Funktion zu, eine unmittelbare Beziehung zwischen Sprecher und Hörer im Diskurs herzustellen und zu unterhalten. Diese direkte Beziehung ermöglicht es, eine elementare interaktionale Übereinstimmung hinsichtlich des Kontakts überhaupt, hinsichtlich der emotionalen Befindlichkeit, hinsichtlich der diskursiven und mentalen Wissensverarbeitung und hinsichtlich des weiteren Handlungsverlaufs zu gewährleisten.“

Die Interjektionen eint also mit den Bestimmungen der expeditiven Prozeduren, wie der Vokativ und der Imperativ sie ebenso darstellen, eine direkte, ‘unmittelbare’ Einflussnahme auf “das hörerseitige Handeln” (Redder 1998, 67). Daneben bearbeiten sie eine Reihe ganz unterschiedlicher Zwecke die “interaktionale Übereinstimmung” (Ehlich 1986, 241) betreffend: Kontakt, Befindlichkeit, Wissensverarbeitung, Handlungsverlauf. Gerade die emotionale Befindlichkeit ist es, die uns später wieder begegnen wird, wenn wir zu BOAH kommen und sie wird begrifflich einige Probleme machen.

Interjektionen haben nun aufgrund ihrer äußerst ökonomischen Form nur einen geringen Skopus, innerhalb dessen sie interaktional wirksam werden können: Den Punkt, von dem aus sie ihre Wirksamkeit entfalten und den die Interjektierenden mit ihrer Äußerung setzen, hat Ehlich (ebd., 215) für die Untersuchung von HM “diskursive origo” genannt. Die Interjektion scheidet so “Vordiskurs und Folgediskurs” voneinander (ebd., 216). Systematisch ist dieser, wie jeder andere Punkt im Kommunikationsverlauf von “Erwartungen” und “Entwürfen” geprägt (sowohl sprecher- wie hörerseitig), wie es denn weitergehen werde: Interjektionen bearbeiten nun die “Verständigungstätigkeit zwischen den Interaktanten“, indem sie einen abgleichenden Einblick in die Erwartungen, Entwürfe und auch “Risiken” gewähren, die sich ausbilden, sich entwickeln und die drohen können, das Verstehen zu beeinträchtigen (ebd.). Am Punkt der diskursiven Origo wird also durch die Interjektion ein Einblick in die mentale Sphäre des Äußernden gewährt; dieser Einblick ist nun je nach Interjektion je unterschiedlich qualifiziert (siehe die Aufzählung oben). Aber es ist eigentlich leicht verfälschend, von einem Einblick zu sprechen, denn das spräche für eine passive Position des Äußernden, der nur reinschauen lässt, aber nicht quasi durch das offene Fenster greifend, ja lenkend Einfluss nimmt auf den, dem die Interjektion gewidmet ist.

Nun zu BOAH. Zuerst fällt am oben eingeschobenen Tweet auf, dass Interjektionen doch kein “rein diskursives Phänomen” zu sein scheinen (Ehlich 2009, 428). Aber an Kommunikationsformen wie Twitter oder auch z.B. den Facebook-Kommunikationsformen, in denen mir in den letzten Tagen wieder viele BOAHs aufgefallen sind, zeigt sich, dass sich die Dichotomie von Diskurs und Text nicht nur dem Phänomen nach, sondern auch begrifflich auflöst (vgl. Meiler 2013, 64, 90). Wie wäre beim obigen Tweet bei aller öffentlichen Verdauerung und Monologizität und der nur sekundären Möglichkeit von Bidirektionalität hier noch sinnvoll von Diskurs zu sprechen (oder von Text)? Wie dem auch sei; dieses sehr komplexe Problem möchte ich hier heute nicht diskutieren.

Schaut man in die Forschungsliteratur zur BOAH, so tut sich nicht so schnell etwas auf. (Ehrlich gesagt, habe ich das aber auch nicht systematisch betrieben – es ist ja nur ein Wochenendausflug in einen anderen Gegenstand – off-topic eben. Aber getrieben von Google Scholar hat sich dann das ein oder andere aufgetan. Es mag noch mehr zu heben sein!) Die Spur, die ich fand, versteht/verstand BOAH als eine Interjektion der Jugendsprache. Dürscheid (2008, 148) listet BOAH als jugendsprachliche “Routineformel” und verweist in ihrer aufzählenden Darstellung lobend auf die Dissertation von Jannis Androutsopoulos, die sie als anerkanntes “Grundlagenwerk” (ebd.) ausweist, indem sie sagt, dass es als solches “gilt”. Nun, bei Androutsopoulos (1998) findet man BOAH keineswegs als Routineformel behandelt, sondern als Interjektion in der Funktion eines Hörer- und Gliederungssignal (vgl. ebd., 488f., 496f.; u.a. im Anschluss an Weinrich 1993/2003). Weinrich (vgl. 1993/2003, 857-861) unterscheidet situative und expressive Interjektionen, BOAH findet sich bei ihm nicht. Bei Androutsopoulos führt die Spur aber weiter zu Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993), einer Monografie zur “Jugendsprache” mit dem Untertitel: “Fiktion und Wirklichkeit”. Und es zeigt sich z.B. an BOAH, was für ein schwieriges Forschungsfeld die ‘Jugendsprache’ ist, so veränderlich und unein- oder besser unausgrenzbar es ist. Ob BOAH heute noch zur Jugendsprache zu rechnen ist oder jemals zu rechnen war, bezweifelten schon Schlobinski/Kohl/Ludewigt (vgl. 1993, 33). BOAH hat sich heute wohl noch stärker verbreitet und in seiner Bedeutung eine Verallgemeinerung erfahren und damit seinen konnotativen Ballast verloren.

Schlobinski/Kohl/Ludewigt (ebd.) führen das häufige Vorkommen von BOAH in ihrem Korpus (immerhin 11 mal) “eindeutig auf einen medialen Einfluß” zurück: Die um die 1990er “kursierenden Manta-Witze”1, ferner Werner-Comics und der Kabarettist Tom Gerhard gehören demnach zu den Distribuenten von BOAH, die diese Interjektion bis in die Alltagssprache trugen. “Inwieweit das Lautwort durch Comics vorstrukturiert ist, wäre zu prüfen” (ebd.); ebenso, wie zu prüfen wäre, ob es sich dabei früher nicht um eine regional begrenzte Interjektion handelte, die aufgrund der massenmedialen Verarbeitung nun weitere Verbreitung gefunden hat.

Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993, 33) sprechen davon, BOAH habe “spezifische Funktionen” in Manta-Witzen. Welche das sein könnten, führen sie nicht aus. Vielleicht lässt sich dem und damit auch der heutigen Verwendung von BOAH nahekommen, wenn man sich mal einen solchen, wahllos ergoogelten Witz anschaut:

Manta-Fahrer in der Wüste: Kommt ‘ne Fee vorbei und sagt: “Zwei Wünsche hast Du frei!” – “Boah, ey! Echt, ey? Goil ey!” – “Ja wat denn nu?” – “Ne Flasch Bier, die nie leer wird!” Manta-Fahrer hat die Flasche Bier plötzlich in der Hand und trinkt und trinkt und trinkt. “Boah, geil ey! Noch so eine, bitte!” (Quelle)

Auf die Stereotypisierung des Manta-Fahrers muss an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Deutlich wird die enge Verbindung zu EY, die Schlobinski/Kohl/Ludewigt (vgl. 1993, 141) und auch Androutsopoulos (vgl. 1993, 497) noch beobachten, die sich aber heute mittlerweile aufgelöst oder zumindest gelockert zu haben scheint. (Das meint auch der Duden.)

Der Witz inszeniert eine Dialogsituation zwischen dem Manta-Fahrer und einer Fee. BOAH taucht hier gewissermaßen immer responsiv auf – als Reaktion auf etwas: Zuerst als Reaktion auf die zwei Wünsche und dann in Reaktion auf den erfüllten, ersten Wunsch. Nun nimmt die fehlende Intonation – die gerade für die Interjektionen besonders wichtig ist, da sie ein Subsystem im Deutschen bilden, das tonal differenziert ist (vgl. Ehlich 2009, 429) – der Analyse gewissermaßen die Komplexität. Analysen von Youtube-Videos mit dem Tom Gerhard der 1990er könnten da vielleicht Abhilfe schaffen. Doch zeigt sich in ihnen auch eine starke Inszenierung, die mit der heutigen Verwendungsweise nicht mehr viel gemein hat. Nichtsdestotrotz sollten tonale Untersuchungen von BOAH in unterschiedlichen Positionen vorgenommen werden, um zu prüfen, ob sich auch dort eine Ausdifferenzierung eingestellt hat, die eine Grundbedeutung je nach Verwendungsweise modifiziert.

Hier jedenfalls begnügen wir uns mit der verschrifteten Form und also mit der interaktiven Positionierung. Günstig erscheint es, dass BOAH hier nie als vollkommen “selbstsuffiziente Prozedur” (ebd.) erscheint, sondern immer in Reihung bzw. Durchkopplung mit EY quasi semantisch expliziert wird: vor allem durch geil (das der Duden auch noch als jugendsprachlich führt, was m.E. mittlerweile auch zu revidieren wäre). Das responsive oder gar reaktive BOAH scheint in beiden Fällen etwas vorgängiges positiv zu evaluieren. Hier wird also eine diskursive Origo im oben beschriebenen Sinne gesetzt und mit BOAH retrograd auf den Vordiskurs Bezug genommen, indem er evaluiert, bewertet, eingeschätzt wird. Diese Evaluation, die beim Manta-Fahrer immer eine überzeichnet extreme ist, wird damit der Fee unmittelbar zugänglich gemacht, noch bevor sie durch geil auch in einer symbolischen Prozedur zum Ausdruck gebracht wird. Es ist beinahe so, als müsste eine somatische Reaktion nachträglich, transkribierenden vereindeutigt werden (vgl. Jäger 2008). Diese nachträglich transkribierte Verwendung von BOAH zeigt sich aber nicht in allen Manta-Witzen der oben angegeben Quelle.

Mit Echt, ey? findet im obigen Beispiel noch eine andere Explizierung der BOAH-Bedeutung statt. Die Nachfrage verweist auf einen Bruch im Erwarteten, auf eine Überraschung. Zu dieser Einschätzung kommt auch Androutsopoulos (1998, 496): BOAHs “Grundbedeutung ist der Ausdruck von Überraschung, je nach Ko-Text Begeisterung, Bewunderung, Ratlosigkeit oder Überdruß.” “Sowohl von der Bedeutung als auch von der Lautstruktur her”, so Androutsopoulos (ebd.) etwas weiter oben, sei BOAH mit OH verwandt. Er verweist dabei auf die Analyse von Ehlich (1986, 78f.).

Als Grundbedeutung von OH gibt Ehlich (ebd., 78) die “Bezeichnung von emotiven Zuständen des Sprechers” an. Dem Lautlichen nach steht es “dem Stöhnen nahe”, ist aufgrund seiner tonalen Differenzierung aber sprachlich überformt und “als solches kommunikativ einsetzbar” (ebd., 78f.). Als “Ausdruck des Klagens” verweist es auf eine Verletzung der “Integritätszone des Sprechers” (ebd., 79). Je nach tonaler Differenzierung wird eine “positiv eingeschätzte” oder eine “negative eingeschätzte Betroffenheit” zum Ausdruck gebracht (ebd.). Es scheint damit dem System von AH nahezustehen, das es mit der “Verarbeitung im Erwartungsmechanismus” zu tun hat, während OH eher die “emotionale Betroffenheit” ausdrückt (ebd.).

Allein die vergleichsweise formale Komplexität, die BOAH in seiner lautlichen Kombinatorik aufweist, spricht für eine Vermischung beider Funktionen. Wie das ‘B’ dabei zu erklären ist, wäre noch zu eruieren.

“In äußerungsinitialer Position verweist boah den Hörer auf einen visuellen oder akustischen Reiz oder kündigt an, daß der Sprecher gleich etwas (für ihn) Wichtiges, (möglicherweise) Beeindruckendes sagen wird.” (Androutsopoulos 1998, 496) In einer solchen Position finden wir BOAH auch im obigen Tweet; und auch in Ilham Messaoudis Daten war eine solche Verwendung zu finden. Ich bin aber der Meinung, dass man Androutsopoulos Charakterisierung verallgemeinern müsste, um allen Verwendungen gerecht zu werden. Dabei zeigt der Tweet mit der Konversion von ‘Hitler’ zum Adjektiv ‘hitler’ (was der Konversion von ‘Scheiße’ zum nicht-flektierbaren Adjektiv ‘scheiße’ nahe steht) auf diese notwendige Verallgemeinerung: So wie der adjektivische Symbolfeldausdruck ‘hitler’ semantisch nahezu entleert ist zu so etwas wie ‘im extremen Maße negativ’,2 scheint BOAH in äußerungsinitialer Position nicht unbedingt etwas Wichtiges oder Beeindruckendes anzukündigen, sondern allgemein etwas ‘im besonderem Maße zu evaluierendes/evaluiertes’ vorab zu rahmen. Das zeigt sich auch im Manta-Witz, wo es ja um eine besonders positive Evaluierung geht. Dem Hörer wird von dieser diskursiven Origo aus also kenntlich gemacht, dass etwas kommen wird, das in seiner Qualität neben allem anderen vor allem eines ist: besonders extrem. Darin scheint sich wohl auch in der heutigen Gebrauchsweise der stilisierte Menta-Fahrers und die inszenierte Figur ‘Tom Gerhard’ niedergeschlagen zu haben.

In dem was Ehlich (1986, 79) “die emotionale Betroffenheit” nannte, scheint nun ein kategoriales Problem auf. Der Zweck von BOAH und vielleicht auch der von OH scheint nicht ausschließlich im Lenkfeld aufzugehen. Nun war das Malfeld und die ihm zugehörige expressive Prozedur 1986 begrifflich noch nicht aus der Taufe gehoben. Generell ist es bis heute wenig bearbeitet worden, was seinen schillernden und ungreifbaren Status auszumachen scheint. Der Zweck, den das Malfeld bearbeitet, wird manchmal als “Abgleichung der S+H-Einschätzungen” (Ehlich 2009, 435) charakterisiert, manchmal als “expressiv[e] Verbalisierung von Atmosphärischem und Emotionen, was im Deutschen vor allem durch intonatorische Modulation, kaum durch einzelne Wörter geschieht” (Redder 1998, 67).3

Ein Problem mit dem Malfeld habe ich insofern, als dass ich die Untersuchung von Einschätzungen, von Emotionalität nicht nur im Intonatorischen sehe; vielmehr ist wohl anzunehmen, dass dieser Zweckbereich auch im Symbolfeld omnipräsent ist. Gerade Differenzierungen der Wortwahl – nicht nur im Schriftlichen – können meiner Erachtens dafür genutzt werden, die eigene emotionale Gestimmtheit bezüglich eines Sachverhalts (wohl paramalend) zum Ausdruck bringen. Diesem aber habhaft zu werden, wird sich als besonders schwierig herausstellen.

Aber zurück zur Interjektion BOAH: Wie sich andeuten ließ, sind mindestens zwei Verwendungsweisen von BOAH zu differenzieren, solange eine Untersuchung tonaler Differenzen noch nicht geleistet wurde: die äußerungsinitiale, also vom Sprecher gesetzte Interjektion und die responsive, also vom Hörer gesetzte Interjektion. Beide leisten m.E. eine Evaluation der zugehörigen Sachverhalte: einmal antizipierend in Bezug auf den Folgediskurs, das andere Mal den Vordiskurs retrograd evaluierend. Beide Male geht es dabei um etwas Extremes: einmal wird dabei dem Hörer angekündigt, dass er sich auf etwas Extremes vorbereiten kann, seine Erwartungsstruktur wird bearbeitet. Das andere Mal gibt der Hörer zu erkennen, dass seine Erwartungsstruktur auf extreme Weise gebrochen wurde.

Zusätzlich aber, so denke ich, geht es bei BOAH nicht nur um den Überraschungseffekt, sondern ebenso um die emotionale Betroffenheit von Sprecher oder Hörer, wie dies Ehlich (1986, 79) für die Nähe zwischen OH und AH beschrieb. Und diese Form der Betroffenheit zu kommunizieren, ist nun eigentlich ein Zweckbereich des Malfeldes, das 1986, wie gesagt, begrifflich noch nicht gefasst war. Es wird mit BOAH also nicht nur interaktional Eingriff auf den jeweils Adressierten genommen und ihm kenntlich gemacht, dass die Erwartungstruktur bearbeitet wird oder wurde. Sondern ebenso wird damit dem jeweils Adressierten kenntlich gemacht, welche emotionale Haltung der Äußernde dazu einnimmt, in welcher Weise also die extreme Evaluation eingeschätzt wird: positiv oder negativ.

Weitere Untersuchungen – vielleicht ja von Ilham Messaoudi – müssten jetzt anschließen, um zu klären, ob es in der gesprochenen Sprache tonale Differenzierungen gibt, die diese expressive Prozedur über dem grundsätzlich expeditiven BOAH operieren lassen und sie somit zu einer biprozeduralen Interjektion machen. Folglich ließe sich dann klären, ob es nur eine Konsequenz der Schriftlichkeit ist, dass diese Biprozeduralität sich auf eine expeditive reduziert, da die Intonation wegfällt, und der expressive Anteil dann kontextuell erschlossen werden muss.

*Boah! Ist jetzt doch ganz schön viel geworden!  Aber ich beginne, Gefallen zu finden, am Komplex der Interjektionen.

Aber ich beginne, Gefallen zu finden, am Komplex der Interjektionen.

Literatur

Androutsopoulos, Jannis K. (1998): Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen. Frankfurt a.M. etc.: Lang.

Dürscheid, Christa (2008): Welchen Stellenwert hat Jugendsprache im Unterricht? In: Denkler, Markus/Günthner, Susanne/Imo, Wolfgang/Macha, Jürgen/Meer, Dorothee/Stoltenburg, Benjamin/Topalović, Elvira (Hg.): Frischwärts und unkaputtbar. Sprachverfall oder Sprachwandel im Deutschen. Münster: Aschendorff.

Ehlich, Konrad (1979): Verwendungen der Deixis beim sprachlichen Handeln. Linguistisch-philologische Untersuchung zum hebräischen deiktischen System. 2 Bände. Frankfurt a.M., Bern, Las Vegas: Lang (Forum linguisticum, 24).

Ehlich, Konrad (1986): Interjektionen. Tübingen: Niemeyer.

Ehlich, Konrad (2009): Interjektion und Responsiv. In: Hoffmann, Ludger (Hg.): Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin, New York: De Gruyter, S. 423–444.

Jäger, Ludwig (2008): Transkriptive Verhältnisse. Zur Logik intra- und intermedialer Bezugnahmen in ästhetischen Diskursen. In: Buschmeier, Gabriele/Konrad, Ulrich/Riethmüller, Albrecht (Hg.): Transkription und Fassung in der Musik des 20. Jahrhunderts. Beiträge des Kolloquiums in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, vom 5. bis 6. März 2004. Stuttgart: Franz Steiner, S. 103–134.

Longolius, Johann Daniel (1715): Einleitung zu gründlicher Erkaenntniß einer ieden/insonderheit aber Der Teutschen Sprache/Welcher man sich Zu accurater Untersuchung jeder Sprache/und Besitzung einer untadelhafften Beredsamkeit in gebundenen und ungebundenen Reden/Wie auch besonders In Teutschen für allerley Condition, Alter und Geschlechte/Zu einem deutlichen und nuetzlichen Begriff der Mutter=Sprache/bedienen kan. Kein Verlagsort: David Richter.

Meiler, Matthias (2013): Kommunikationsformenadressen oder: Prozeduren des Situationsvollzugs am Beispiel von Weblogs. In: Zeitschrift für angewandte Linguistik 59 (1), S. 51–106.

Redder, Angelika (1994): “Bergungsunternehmen” – Prozeduren des Malfeldes beim Erzählen. In: Brünner, Gisela/Graefen, Gabriele (Hg.): Texte und Diskurse. Methoden und Forschungsergebnisse der funktionalen Pragmatik. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 238–264.

Redder, Angelika (1998): Sprachbewusstsein als handlungspraktisches Bewusstsein – eine funktional-pragmatische Diskussion. In: Didaktik Deutsch 3 (5), S. 60–76.

Schlobinski, Peter/Kohl, Gaby/Ludewigt, Irmgard (1993): Jugendsprache. Fiktion und Wirklichkeit. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Weinrich, Harald (2003): Textgrammatik der deutschen Sprache. 2., revidierte Auflage. Hildesheim, Zürich, New York: Olms.

- Zu diesen gibt es im übrigen eine Verschwörungstheorie, die der Spiegel kommentierte. Und auch Volkskundler haben sich damit beschäftigt und dabei vielleicht ein wenig über die Stränge geschlagen, wie die ZEIT meint.

- Was hier mit ‘hitler’ prädikativ charakterisiert wird, das Entfaven, müsste Johannes Paßmann explizieren.

- Redder (1994) konnte ich bisher noch nicht zur Kenntnis nehmen.

Quelle: http://metablock.hypotheses.org/423