Am 16. April 2015 besuchten wir im Rahmen des Methodenkurs das Digitalisierungszentrum der Österreichischen Nationalbibliothek. Fotos durften wir dort leider nicht machen, nur später im Prunksaal, in dem wir im Anschluss die Ausstellung „Wien 1365. Eine Universität entsteht“ besuchten. Durch die Abteilung Digitale Services (ADS) führte uns sehr sachkundig und anregend die Leiterin der Abteilung, Christa Müller. Die Abteilung ist in einem großen Raum mit Tageslicht untergebracht. Vier Scanstationen unterschiedlicher Größe stehen dort. Hier werden neben den Repro-Aufträgen durch die Leserschaft vor allem wertvolle Bücher, Karten, Papyri, alte Drucke sowie die Unterlagen aus dem Literaturarchiv digitalisiert.

Am 16. April 2015 besuchten wir im Rahmen des Methodenkurs das Digitalisierungszentrum der Österreichischen Nationalbibliothek. Fotos durften wir dort leider nicht machen, nur später im Prunksaal, in dem wir im Anschluss die Ausstellung „Wien 1365. Eine Universität entsteht“ besuchten. Durch die Abteilung Digitale Services (ADS) führte uns sehr sachkundig und anregend die Leiterin der Abteilung, Christa Müller. Die Abteilung ist in einem großen Raum mit Tageslicht untergebracht. Vier Scanstationen unterschiedlicher Größe stehen dort. Hier werden neben den Repro-Aufträgen durch die Leserschaft vor allem wertvolle Bücher, Karten, Papyri, alte Drucke sowie die Unterlagen aus dem Literaturarchiv digitalisiert.

Die ADS wurde 2007 mit der Microfilmstelle zusammengeführt und konnte zwei bibliothekarische Hauptaufgaben verbinden: Schutz des Bestandes durch das Erstellen von Schutzdigitalisaten einerseits sowie das Zugänglichmachen des Bestandes durch die Online-Bereitstellung andererseits.

[...]

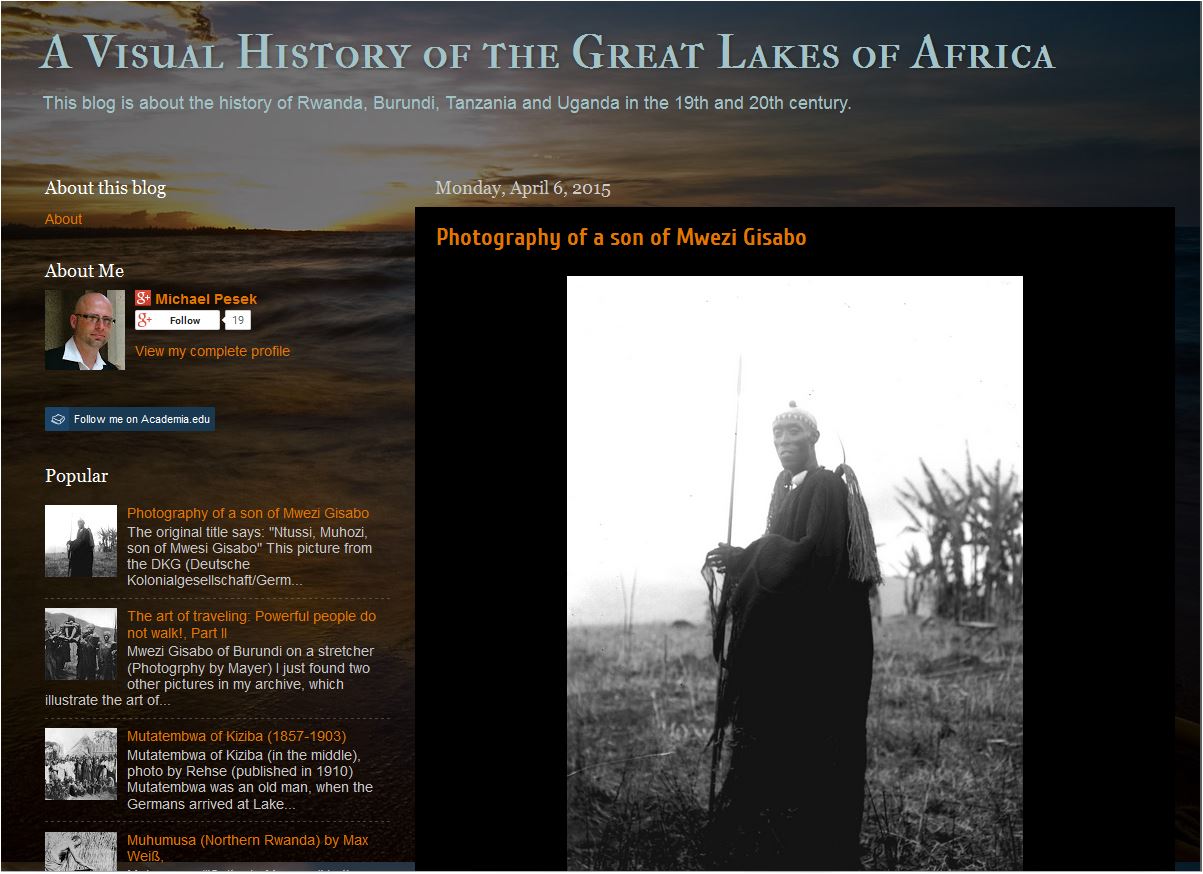

Quelle: http://dguw.hypotheses.org/189