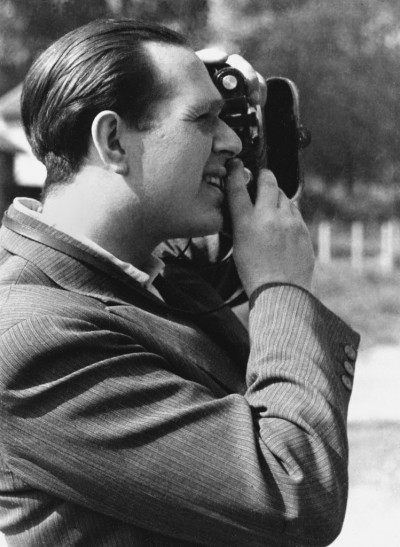

Wikingerzeitliches Frauengewand (Foto: Anita Sauckel 2012)

1000 Worte Forschung: Dissertation LMU München, abgeschlossen im Juli 2012

Das Textkorpus der Isländersagas umfasst ungefähr drei Dutzend in altisländischer Sprache verfasste literarische Prosatexte von unterschiedlicher Länge, die über die Geschehnisse auf Island von den ersten Siedlern (ca. 870 n.Chr.) bis zum Ende der sogenannten Sagazeit (1030 n.Chr.) berichten. Im Mittelpunkt stehen die Schicksale der mächtigsten isländischen Familien des mittelalterlichen Freistaats.

Seit dem 19. Jahrhundert stehen die Isländersagas im Interesse altnordistischer Forschung. Weiterhin werden sie als Ergänzung zu Bildquellen und Bodenfunden herangezogen, um Lücken bei der Rekonstruktion wikingerzeitlicher Tracht zu schließen. Unproblematisch ist diese Vorgehensweise nicht: Immerhin erfolgte die Niederschrift der Isländersagas in einem zeitlichen Abstand von 200 bis 300 Jahren zu den geschilderten Ereignissen. Als gesichert gilt, dass keine Saga vor dem 13. Jahrhundert niedergeschrieben wurde. Hinzu kommt, dass sich Textilfunde von den in den Texten beschriebenen Kleidungsstücken deutlich unterscheiden, dass die Terminologie einzelner Gewänder unpräzise ist und Stoffbezeichnungen nicht auf die Beschaffenheit der Stoffe schließen lassen bzw. Sammelbezeichnungen für eine Gruppe textiler Gewebe sind. Umso erstaunlicher ist es, dass die minutiös beschriebenen Kleidungsstücke von literaturwissenschaftlicher Seite meist ausschließlich als Illustration einer mittelalterlichen Umwelt interpretiert wurden. Die zahlreichen Beschreibungen seien ein „glänzendes Beiwerk“[1], ein „Zusatz, der des erzählten Hergangs wegen unnötig“[2] sei. Untersuchungen von Kleidung sind für die Isländersagas und Íslendingaþættir (novellenartige Erzählungen, die meist in Königssagas eingeschoben sind) bisher überhaupt nur im Rahmen eng gefasster Einzelstudien von geringem Umfang erfolgt.

Doch wird Kleidung schon in der nordischen Mythologie als integrativer Bestandteil des Menschseins verstanden: So berichtet Snorri Sturluson von der Schöpfung der Menschen durch die Götter, die diese aus Holz formten und ihnen „Namen und Kleidung“[3] gaben. Strophe 49 des Götterliedes Hávamál erwähnt das Einkleiden zweier anthropomorpher Holzfiguren, die sich daraufhin für Menschen halten. Die Strophe schließt mit dem Vers „Verachtet ist der nackte Mann“ (neiss er nøcqviðr halr)[4] – der Mensch wird erst durch Bekleidung zum Kulturwesen.

Ziel meiner Dissertation war eine detaillierte Analyse der in den Isländersagas und Íslendingaþættir auftretenden Kleiderstellen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen literarischen Funktion, also vor allem eine durch Kleidung ausgedrückte soziale und psychologische Figurencharakterisierung. Es zeigte sich, dass die meisten Beschreibungen der Veranschaulichung sozialer und geschlechtlicher Distinktionen sowie dem Ausdruck von Emotionen, dienen. Auch handlungsweisende Vorausdeutungen gestalteten die Verfasser der Isländersagas durch das gezielte Einsetzen von Kleidungsstücken und machten die Kleidung somit zu einem integrativen Bestandteil des Sagastils.

So versinnbildlicht die Beschreibung der Kleidung von Oberschichtangehörigen mehr als nur das Vorhandensein ökonomischen Reichtums: Das Zusammenspiel von kostbaren Gewändern, körperlicher Schönheit und vornehmen Tugenden betont die Bedeutsamkeit einzelner Helden über bloßen Besitz hinaus. Gesellschaftliche Großereignisse wie Thingversammlungen dienen den Sagahelden als Bühne zur Präsentation exklusiver Gewänder und somit zur Repräsentation des eigenen sozialen Status. Besonders prachtvoll ausstaffiert sind junge Isländer, die von ihren Auslandsfahrten an fremdländische Königshöfe zurückkehren, wo sie sich Ansehen, Ruhm und Ehre erworben haben. In seltenen Fällen widerfährt den Protagonisten durch Kleidergeschenke auch eine Erhöhung im christlichen Sinne: So erhält der Titelheld der Bjarnar saga Hítdœlakappa von König Óláfr helgi von Norwegen einen seidenen Wadenriemen zum Geschenk, mit dem er sich sogar bestatten lässt. Der mit der Heiligkeit des Königs durchdrungene Seidenriemen verrottet nicht und wird nach der Hebung des Grabes in eine Kirche gebracht, wo er fortan als Gürtel eines Messgewandes Verwendung findet.

Gut gekleidete Helden beeinflussen das Handlungsgeschehen meist positiv. Ausnahmen stellen gut angezogene „fremde Skandinavier“ dar, bei denen es sich häufig um Norweger handelt. Sie sind trotz ansprechendem Äußeren und hohem sozialen Status oftmals negative Figuren, die dem Helden entweder Schaden zufügen oder ihn gar töten wollen.

Die Vertreter der Unterschicht, die durch ihre schlechte Kleidung sozial stigmatisiert werden, stehen diesen Sagahelden gegenüber. Zu dieser Gruppe gehören Bettler, Landstreicher und Sklaven, aber auch Geächtete und Narren. Ihre ärmlichen, teils ungezieferverseuchten Gewänder offenbaren jedoch auch spezifische Charaktereigenschaften ihrer Träger: Insbesondere die unpassende Kleidung der Sklaven brandmarkt diese nicht selten als Trottel. Die in manchen Fällen bewusst gewählte schlechte Bekleidung der Narren drückt entweder – im Sinne einer erweiterten psychologischen Figurencharakterisierung – die (jugendliche) Unreife ihrer Träger aus oder lässt Sozialkritik aufscheinen. So ignoriert der Titelheld des Hreiðars þáttr heimska bewusst den gut gemeinten Ratschlag seines Bruders, sich am Fürstenhof in erlesene Kleidungsstücke zu hüllen, um die Prunksucht der in der Halle versammelten Gefolgsleute zu karikieren. Unpassende Kleidung ermöglicht Vertretern der Oberschicht darüber hinaus eine Vielzahl von Verkleidungen, mit deren Hilfe sie Ziele erreichen, die ihnen normalerweise verwehrt bleiben würden: So machen die heimliche Beschaffung von Informationen, das Ausführen von Rachetotschlägen oder der Schutz des eigenen Lebens vor Mordanschlägen das gekonnte Einsetzen der Maskerade erforderlich. In der Hallfreðar saga vandræðaskálds verkleidet sich der Titelheld sogar mit großem Aufwand, um einen bekehrungsunwilligen Heiden zu verstümmeln. Durch die Maskerade (sowie durch Devestitur) werden schließlich die Grenzen sozialer Kleiderdistinktion deutlich. Ein Übertreten dieser Grenzen ist charakteristisch für das Kleidungsverhalten der Zauberer; ihre Kombination von Ober- und Unterschichtgewändern lässt keine soziale Einordnung zu.

Kleidung dient in den Isländersagas auch zur geschlechtlichen Distinktion. Von besonderem Interesse ist das Verhältnis von Rollenverhalten und Gewand, das an denjenigen Stellen am deutlichsten hervortritt, an denen Kleidernormen übertreten werden. So nutzen einige Sagafiguren den vestimentären Geschlechterrollenwechsel (Transvestismus), um Ziele zu erreichen, die sie sonst nicht erreichen können. Anders als in kontinentaleuropäischen literarischen Zeugnissen des Hochmittelalters spielt sexuelles Begehren bei dieser Form des Kleidertauschs keine Rolle. Besonders auffallend ist aber das beinahe vollständige Fehlen travestierter männlicher Helden. Allein der Verdacht, ein Mann könne sich weiblich verhalten oder gar weibliche Kleidung tragen, zerstört dessen Ehre unwiederbringlich und bedeutet den Ausschluss aus der Gesellschaft und den Tod. Hingegen verkleiden sich Frauen durchaus als Männer, um sich vor Übergriffen zu schützen oder ihre beschädigte Ehre wiederherzustellen. Ihr Spiel mit den Geschlechterrollen wird zumeist nicht sanktioniert.

Schließlich dienen die Beschreibungen von Kleidung der Veranschaulichung von Emotionen. Aggression, Trauer, Wut aber auch Freude, Liebe und Zuneigung werden von den Sagaverfassern mittels Kleidungsstücken verdeutlicht. Inneres durch Äußeres auszudrücken, gehört zu den Charakteristika des Sagastils: Besonders spannend ist die Beobachtung, dass das Tragen von Kleidungsstücken in der Farbe blár (blau, blauschwarz, schwarz) stets Aggression bis hin zur Mordlust indiziert: So berichtet die Valla-Ljóts saga von Ljótr Ljótólfsson, dass er jedes Mal, wenn ihn die Mordlust (víghugr) überkomme, einen blauschwarzen Rock trage.

Die Verfasser der Isländersagas haben dem Kleidungsverhalten ihrer wikingischen Vorfahren enorme Bedeutung beigemessen. Sie folgten weniger den Vorgaben einer realen wikingerzeitlichen Tracht (wie archäologische Funde sie zeigen), sondern erhoben Kleidung vielmehr zu einem gelehrten Konstrukt und ließen sie zum integralen Bestandteil ihrer Schreibkunst werden. Für die altertumskundliche Diskussion verdeutlicht das nicht zuletzt die methodischen Probleme einer Abgleichung von Sachfund und literarischem Befund. Für die weiterhin intensiv betriebene Sagaforschung hat die Untersuchung nicht zuletzt aufgezeigt, wie bereichernd eine intensivere Analyse vermeintlich bedeutungslosen Beiwerks sein kann.

Anita Sauckel (2013): Die literarische Funktion von Kleidung in den Íslendingasǫgur und Íslendingaþættir (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 83). Berlin/Boston.

[1] Heller, Rolf 2009: Überlegungen zur Brünne in der Laxdœla saga. In: Heizmann, Wilhelm/Klaus Böldl/Heinrich Beck (Hg.): Analecta Septentrionalia. Beiträge zur nordgermanischen Kultur- und Literaturgeschichte (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 65). Berlin/New York. S. 169–184. Hier: S. 169.

[2] Kuhn, Hans 1971: Das alte Island. Düsseldorf. S. 76.

[3] Gylfaginning, c. 9. In: Snorri Sturluson. Edda. Prologue and Gylfaginning, herausgegeben von Anthony Faulkes. 2. Auflage. London 2005. S. 13.

[4] Hávamál, St. 49. In: Edda. Die Lieder des Codex regius nebst verwandten Denkmälern I. Text. 5., verbesserte Auflage von Hans Kuhn. Heidelberg 1983. S. 17–44. Hier: S. 24.

Quelle: http://mittelalter.hypotheses.org/2954