Wohnungsnot ist ein vertrautes Problem moderner Städte. Bereits um 1900 war auch in Cannstatt Wohnr...

E-Akte: Schriftgutverwaltung als Prozess

Die Akte war lange eine wenig beachtete, scheinbare Selbstverständlichkeit der Verwaltung. Das hat s...

Rezension: Geoffrey Parker – Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century

Geoffrey Parker - Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century (Hörbuch)

[...]

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2023/03/rezension-geoffrey-parker-global-crisis_01791493053.html

Rezension: Geoffrey Parker – Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century (Teil 6)

Geoffrey Parker - Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century (Hörbuch)

Teil 1 hier, Teil 2 hier, Teil 3 hier, Teil 4 hier, Teil 5 hier.

[...]

Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2023/03/rezension-geoffrey-parker-global-crisis.html

Clarissimi und curiales als Bischöfe? Netzwerkforschung in Gallien

Dissertationsprojekt von Martin Horst Das Phänomen der Bischofsherrschaft in Gallien wurde federführ...

Dr. Gabriele Isenberg

Porträt einer innovativen Forscherin Gabriele Isenberg ist eine der ersten wirklich sichtbaren Archä...

Digitales Geländemodell mit 1 m Gitterweite für Bayern frei verfügbar

Andere Bundesländer und Länder haben es vorgemacht und auch die genauen Digitalen Geländemodelle (DG...

Georeferenzierung – Verknüpfung historischer Karten mit einem aktuellen Kartenbild

Archivunterlagen lassen sich vielfältig nutzen. In diesem Beitrag geht es um eine Visualisierung his...

Eine Schweizer Adelsgeschichte in einem westfälischen Adelsarchiv

Headerbild: Schloss Berg war der Sitz eines der drei Familienzweige der Freiherrn von Thurn und Vals...

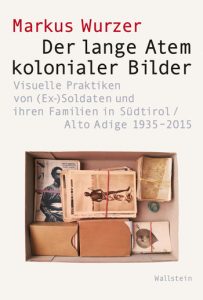

Neu erschienen: Der lange Atem kolonialer Bilder von Markus Wurzer

Band 9 der Reihe: Visual History: Bilder und Bildpraxen in der Geschichte, herausgegeben von Jürgen Danyel, Gerhard Paul und Annette Vowinckel

Cover: Markus Wurzer. Der lange Atem kolonialer Bilder, Wallstein Verlag Göttingen 2023 ©

[Photo box, Tiroler Archiv für photographische Kunst und Dokumentation (TAP), 236 Sammlung Siegfried Seppi]

Kolonialismus ist Teil vieler europäischer Familiengeschichten: Bis heute bewahren Familien Tagebücher, Militaria oder Beutestücke auf, die Vorfahr:innen als koloniale Akteur:innen nach Hause gebracht haben. Sie bezeugen nicht nur familiäre Verstrickungen, sondern haben obendrein über Jahrzehnte hinweg kollektive Vorstellungen über die koloniale Vergangenheit geprägt. Fotografien waren daran – als vermeintlich authentische Zeugnisse – ganz wesentlich beteiligt. Über den Tod der „Erlebnisgenerationen“ hinaus vermittelten sie koloniale „Erfolgsgeschichten“, wodurch Familien zu einem Hort kolonialer Geschichtsmythen, etwa der „anständigen Kolonialherren“, wurden.

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/03/02/neu-erschienen-der-lange-atem-kolonialer-bilder-markus-wurzer/