Unter dem Hashtag #dhiha5 sammelt das dhdhi-Blog Beiträge zum 5. Kolloquium der Reihe „Digital Humanities am DHIP“ (10./11. Juni 2013). In diesem Jahr geht es um die die Auswirkungen der derzeitigen digitalen Veränderungen auf die Forschungsbedingungen und um die Frage, welche Konsequenzen sich daraus für den Nachwuchs in den Geisteswissenschaften ergeben.

Glaubt man enthusiastischen Konzepten, Strategiepapieren und Impulsreferaten bei DH-Tagungen, so eröffnen die digitalen Veränderungen eine Fülle neuer Chancen: Blogs machen es einfacher, Forschungsarbeiten zu dokumentieren/präsentieren, und laden (zumindest vom Prinzip und von den technischen Möglichkeiten her) zum Dialog ein. Twitter etc. machen es einfacher, Informationen zu verbreiten (inkl. Live-Tweeting von Workshops und Konferenzen) und sich zu vernetzen. Digitale Bibliotheken machen es einfacher, an Material heranzukommen etc. etc.

Grau ist alle Theorie …

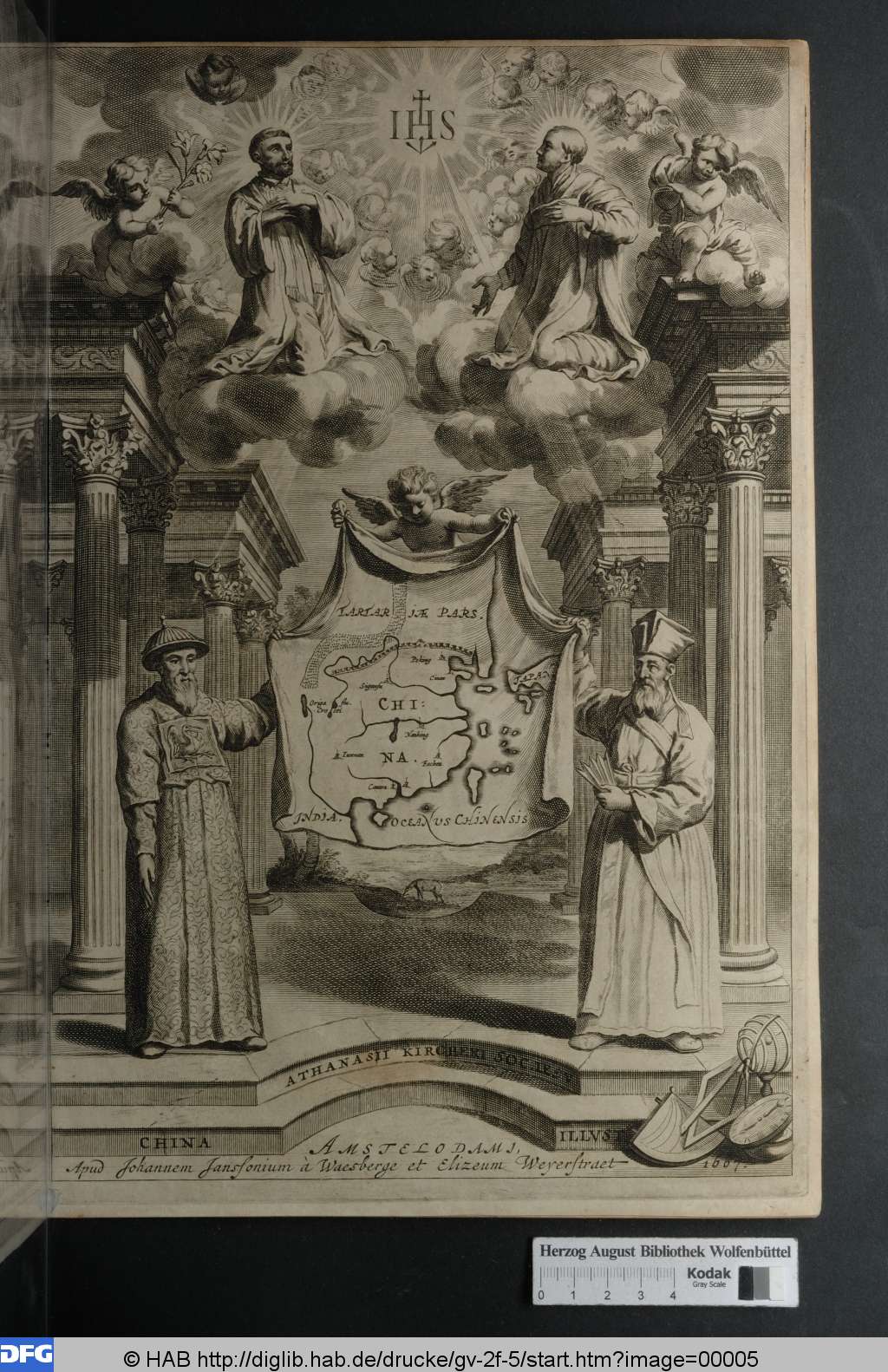

Vor einigen Jahren gestalteten wir für die Universitätsbibliothek Wien die Ausstellungen china|wissen, Faszination Indien und Bilder aus der Neuen Welt, jeweils ausschließlich mit Material aus den Beständen der Universitätsbibliothek. Bei china|wissen hatten wir aus über Jahre angelegten Notizen[1] eine Wunschliste zusammengestellt, aber wenig Hoffnung. dass die im ‘alten’ Schlagwortkatalog bzw. im ‘alten’ Nominalkatalog verzeichneten Werke tatschlich (noch) vorhanden wären, denn da waren Titel dabei, an die man Jahre zuvor schon heranzukommen versucht hatte, doch Bestellzettel waren mit Vermerken wie ‘nicht am Platz’ oder ‘Verlust’ zurückgekommen. Es war dann wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einmal: da türmten sich plötzlich Bücher, die offensichtlich jahrhundertelang nur bei Umzug oder Evakuierung in die Hand genommen worden waren … Bei Faszination Indien und Bilder aus der Neuen Welt war es ähnlich. An ein Lesen der lang gesuchten Schätze war nicht zu denken, dafür war vor der Ausstellung zu wenig/keine Zeit und nach den Ausstellungen verschwanden die Titel schnell wieder in den Tiefen der Magazine.

Die Arbeit mit als ‘Altes Buch’ klassifizierten Beständen war häufig Hoffen und Bangen, ob das gewünschte ‘Alte Buch’ tatsächlich bereit ist (oder erst bei der übernächsten Aushebung vielleicht berücksichtigt wird), ein Dauergerangel mit Schaumstoffkeilen und Bleigewichten, mit deren Hilfe man die Bücher – Folio-Bände ebenso wie Duodez-Formate – so auflegt, dass man Notizen machen kann (während man mit Argusaugen beobachtet wird). So inspirierend die Atmosphäre in Lesesälen wie dem Augustiner-Lesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek ist – wenn Ergonomie am Arbeitsplatz hinter den Denkmalschutz zurücktritt, wird das auf Dauer ziemlich anstrengend. Von Lesen kann hier kaum die Rede sein, es ist eher ein Scannen und Überfliegen.

Digitale Bibliotheken eröffnen dem, der sie zu nutzen versteht, ungeahnte – und vor wenigen Jahren noch undenkbare – Möglichkeiten[2], unter anderem:

- Ausgaben nebeneinander lesen (und erkennen, dass vermeintlich Identes doch unterschiedlich ist)

- Abbildungen in aller Ruhe ‘aus der Nähe’ betrachten und bisher Übersehenes sehen

- einige Seiten zum genauen Lesen ausdrucken (und nicht wochenlang zuwarten, um dann zu hören, dass ‘aus konservatorischen Gründen’ nicht gescannt/fotografiert werden konnte)

Die schöne, neue Welt führt natürlich zu neuen Herausforderungen – für NutzerInnen und BibliothekarInnen[3] – die jedoch den von der Arbeit im analogen Bereich in nichts nachstehen.

Drei Jahre Bibliotheca Sinica 2.0 zeigen, dass die Schnittstellen zwischen LeserIn und Institutionen, die Digitalisate bereitstellen (Kataloge, Metakataloge und Discovery-Systeme) überwiegend eher dazu geeignet scheinen, Zugänge zu behindern:

- Die Chancen, den gesuchten Titel zu finden, reduzieren sich umso mehr, je mehr Informationen man (in der trügerischen Hoffnung, die Suche zu beschleunigen) in die einzelnen Felder der Suchmaske einfügt. (Beispiele – für unterschiedliche Bibliotheken – auf Anfrage)

- Digitalisate werden gut versteckt und/oder sind über den ‘normalen’ Bibliothekskatalog nicht zu finden.

- Bei Titeln mit mehreren Bänden sind die einzelnen Bände nur über Umwege zusammenzutragem.

- Adligate, enthaltene Werke etc. findet man nur, wenn das Werk, dem der Titel begefügt ist, bekannt ist – Verweise fehlen, Titel sind nicht erfasst,

- Das andere Extrem gibt es auch: unübersichtlichte Treffermengen, weil einzelne Kapitel (!) verzeichnet sind.

- Bei der (Retro-)Katalogisierung aufwändig eingefügten Titel in Originalschrift werden nicht (oder nur in Sonderfällen) angezeigt, Transkriptionssysteme sind für NutzerInnen nur durch Trial & Error herauszufinden.

- Schreibfehler/Buchstabendreher etc. müssen exakt notiert werden – oder man findet den Titel niemals wieder (Möglichkeiten, Vorschläge zur Berichtigung zu machen, sind nur in den seltensten Fällen vorhanden – im Regelfall wird ignoriert oder leicht beleidigt reagiert)

Hat man das Digitalisat gefunden, gehen die Unwägbarkeiten weiter:

- Schwarz-Weiß-Bilder von begrenzter/unterdurchschnittlicher Qualität

- abgeschnittene Texte (teils Scan-Fehler, teils Ergebnis beim Post-Processing[4]

- kein Farbkeil, kein Maßstab[5]

- keine Möglichkeit, einzelne Seiten zu referenzieren

- grausige OCR-Ergebnisse (die andererseits über Umwege zu ganz neuen Erkenntnissen führen können – Afien ist fuper!)

Was müsste geschehen, um – unabhängig vom konstruieren Gegensatz zwischen gedruckten und digitalen Medien – Abhilfe zu schaffen? AnfängerInnen, BenutzerInnen mit wenig Erfahrung und ForscherInnen haben jeweils unterschiedliche Bedürfnisse, die mit ‘einfach/schnell zum Buch’ nur im Ansatz beschrieben und mit eierlegenden Wollmilchsäuen (Discovery Systemen) schwer unter einen Hut zu bekommen sind.

Wenn eine Bibliothek mehr sein soll als Depot für Bestände, die gut bewacht und (hoffentlich) wohl verwahrt sind, dann braucht es den Dialog zwischen Bibliothek und BenutzerInnen. Dass Dialog mehr sein muss als mehr oder weniger regelmäßige Umfragen zur BenutzerInnenzufriedenheit (die bestenfalls die Anforderungen/Einschätzungen des Durchschnitts wiedergeben, weil beim statistischen Mittel sowohl AnfängerInnen als auch ‘heavy user’ wegfallen) braucht hier wohl nicht erwähnt zu werden. Hätten BibliotheksmitarbeiterInnen die Möglichkeit, BenutzerInnen bei der Recherche beobachten, würde schnell klar, dass Welten liegen zwischen dem, was Studierende in den ersten Semestern, Studierende höherer Semester, DoktorandInnen und ForscherInnen jeweils von/in einer Bibliothek brauchen – unabhängig davon, ob Texte und Materialien analog oder digital vorliegen.

Und wenn das Material vorliegt, dann beginnt der interessante(re) Teil der Arbeit – dann beginnt das, was in Blogs umrissen und diskutiert, via Twitter & Co. verbreitet und analog und/oder digital veröffentlicht werden kann. Ob dann besser kurz und oft (was auch immer das bedeutet) oder lang und dafür weniger häufig gebloggt wird? Eher persönlich oder sachlich (oder abwechselnd persönlich und sachlich)? Angedachtes im Blog/digital, und Durchdachtes analog – oder umgekehrt – oder jeweils beides?

Möglich ist alles …

―

- Diese Notizen waren der Anfang der ‘Wiener China-Bibliographie 1477-1939, aus der dann die Bibliotheca Sinica 2.0 entstand.

- Von digitalen Editionen, TEI-Kodierungen und den dadurch möglichen Analysen sei hier gar nicht erst angefangen.

- Horst Prillinger konstatiert eine Beziehungskrise zwischen Discovery-Systemen und Bibliotheks-MitarbeiterInnen.

- Vgl. dazu die Diskussion hier und hier vom Herbst 2011 – der damals monierte ‘Murks’ ist nach wie vor online.

- Vgl. dazu den Abschnitt “Die verfälschende Abbildung” bei Christine Jakobi-Mirwald, Das mittelaterliche Buch. Funktion und Ausstattung (Stuttgart: Reclam 2004) M 13-17.