Ausstellung: Jürgen Henschel. Fotochronist im geteilten Berlin

Straßenszene in Schöneberg aus dem Jahr 1967. Im Hintergrund ist der Sportpalast zu sehen, der 1973 abgerissen wurde. Foto: Jürgen Henschel, Archiv Museen Tempelhof-Schöneberg ©

Als politisch engagierter Chronist fotografiert Jürgen Henschel (1923-2012) Protestkultur, Stadtumbau und Alltag in West-Berlin. Das ikonische Foto des sterbenden Benno Ohnesorg ist sein berühmtestes Bild.

Henschel arbeitet ab 1967 als Pressefotograf für die Zeitschrift „Die Wahrheit“ der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW), die von der DDR-Staatspartei SED finanziert und angeleitet wird.

Im Archiv der Museen Tempelhof-Schöneberg finden sich etwa 23.000 Negative von Jürgen Henschel, der auch als „Mann mit der Leiter“ bekannt ist.

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/12/12/ausstellung-juergen-henschel-fotochronist-im-geteilten-berlin/

Ulrich Wüst: Haltepunkte

Ulrich Wüst, aus der Serie „Stromauf / Stromab“, 2022/23 ©

Ulrich Wüst gelingt es, in seinen Fotografien das festzuhalten, was normalerweise vom Alltag übertönt wird. Sein Blick für das Detail und sein genaues Hinschauen machen ihn zu einem Beobachter seiner Zeit, dem die kleinen Skurrilitäten des Alltags nicht entgehen.

Oft wirken seine Bildmotive wie aus dem Lauf der Zeit gelöst, dazu bestimmt, als Fotografien zu überdauern. Dabei fällt die Stille auf, welche alle seine Motive umgibt, seien es die menschenleeren Straßen in Magdeburg oder Berlin, Erkundungen entlang der Elbe, Blicke in Schaufenster oder Fundstücke des Alltags wie Glasscheiben oder Geldscheine. In der Art ihrer Beschreibung äußert sich die besondere Sensibilität des Fotografen für zeitgeschichtliche Abläufe und die sie begleitenden Veränderungen.

Ulrich Wüst, aus der Serie „Stromauf / Stromab“, 2022/23 ©

Der gebürtige Magdeburger entwickelt früh einen völlig eigenständigen szenischen Blick.

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/12/06/ulrich-wuest-haltepunkte/

CfP: In the Thick of Images: Law, History and the Visual

Screenshot: University of Lucerne [01.12.2023]

The ‘visual turn’ has long been turning in critical and cultural studies of law (see Douzinas & Nead 1999). In the past twenty-five years, a growing body of scholarship has evolved that emphasises law’s “constitutive imbrication” (Crawley 2020) with an array of visual forms, and elaborates on the ways in which images “shape and transform legal life” (Sarat et al. 2005).

Weaving together an eclectic set of theories, concepts, methods and materials, such studies refuse thin readings of images as merely illustrative of law, and invite us to think more deeply about their ideological and visual operations – about the meanings they carry and make available, about their material presence and affective effects, and about the cultural-political and cultural-legal work they perform across their multiple contexts of production, circulation and reception.

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/12/01/cfp-in-the-thick-of-images-law-history-and-the-visual/

Vernetzte Bilder. Digitale Zugänge zum audiovisuellen Erbe des Holocaust

Seit 1992 arbeiten Filmarchivar:innen, Filmhistoriker:innen und Holocaust-Forscher:innen an der Erschließung und Dokumentation des Zentralbestands von Filmen zur Geschichte und Wirkung des Holocaust. Mit dem Tod von Ronny Loewy im Jahr 2012 endeten die jährlichen Treffen der Arbeitsgruppe der Cinematographie des Holocaust (CdH). Der diesjährige Relaunch soll diese Tradition wiederaufleben lassen.

Montag, 11.12.

[...]

Neue Rezensionen: H-SOZ-KULT

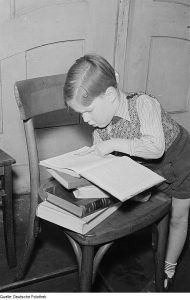

Roger und Renate Rössing: Günther studiert, Leipzig 1952. Quelle: Deutsche Fotothek

CC BY-SA 3.0 DE

Metropol Verlag, Berlin 2020

rezensiert von Bianka Pietrow-Ennker, redaktionell betreut durch Christoph Classen

© Metropol

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/10/26/neue-rezensionen-h-soz-kult-18/

Aktuelles Heft der „FOTOGESCHICHTE“: Vom Lichtbild zum Foto

Trümmerfotografie, photokina und Subjektive Fotografie. Modernes „Foto“ auf der einen, konservatives „Lichtbild“ auf der anderen Seite. In Schlagworten und Begriffen wie diesen wurde und wird die westdeutsche Fotografie der unmittelbaren Nachkriegszeit oft beschrieben. Doch spiegeln diese starren Kategorisierungen die Komplexität und die Vielfalt der fotografischen Strömungen in den ersten Jahren nach 1945 angemessen wider? Die Fotografie der 1950er Jahre ist stark von Aufbruch und Unsicherheit, vom Neuanfang und dem Wunsch nach Kontinuität geprägt. Noch gab es kaum offizielle Institutionen oder Sammlungen, die die Deutungen und Diskurse über die Fotografie vorgaben. Welche Strukturen sollte und wollte man nach der NS-Zeit und dem Zweiten Weltkrieg fortführen, mit welchen Traditionslinien brechen?

Das Themenheft vermisst die westdeutsche Fotoszene der unmittelbaren Nachkriegszeit neu. Die Autorinnen und Autoren untersuchen in ihren Fallstudien zentrale Aspekte der Nachkriegsfotografie.

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/10/12/aktuelles-heft-der-fotogeschichte-vom-lichtbild-zum-foto/

Ausstellung: Grete Ring. Kunsthändlerin der Moderne

Die in Berlin geborene Grete Ring (1887-1952) war eine Naturgewalt, „wirklich unwiderstehlich […] von allen bewundert, wenn auch gelegentlich ein wenig gefürchtet, denn sie schreckte vor niemandem und nichts zurück“ (Marianne Feilchenfeldt, geborene Breslauer). Als eine der ersten Frauen, die Kunstgeschichte studierten, war sie als Wissenschaftlerin und Kritikerin hoch angesehen – und ist heute in Vergessenheit geraten.

Die Liebermann-Villa am Wannsee widmet der beeindruckenden Kunsthändlerin der Moderne und ihrer Sammlung erstmals eine Ausstellung mit einzigartigen Leihgaben französischer und deutscher Zeichnungen aus dem Ashmolean Museum in Oxford. Als Nichte Max Liebermanns, als enge Freundin seiner Tochter Käthe und als Patin seiner Enkelin Maria war Ring ein regelmäßiger Gast in Liebermanns Sommerhaus am Wannsee. Höchste Zeit, sie wieder am Wannsee zu begrüßen.

Foto: Bela Balassa: Grete Ring und Max J. Friedländer bei einer Auktion, 1931, Foto: Privatbesitz ©

Nach der Promotion bei Heinrich Wölfflin war Grete Ring zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin der Berliner Museen, bevor sie kurz nach dem Ersten Weltkrieg in den Kunstsalon Cassirer, die führende Kunstgalerie in Berlin, eintrat.

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/10/10/ausstellung-grete-ring-kunsthaendlerin-der-moderne/

Ausstellung: „Ich würde sofort wieder in die Kohle gehen …“

Kohlewerker:innen in dem Moment, in dem sie ihre Kündigung erhalten; Gruppenfotos der letzten Schicht; Porträts von Kohlearbeiter:innen; Leerstellen, wo einst gewaltige Maschinen standen; Jugendliche in der vormilitärischen Ausbildung in der DDR Mitte der 1980er Jahre oder die Jugend in Lauchhammer Anfang der 2000er Jahre: Christina Glanz thematisiert in sechs Serien mit teilweise noch nie gezeigten Aufnahmen das Ende der fossilen Energiegewinnung in einer Zeit der radikalen politischen und sozialen Transformation in der Niederlausitz in intimen Porträts von Menschen und Maschinen.

Christina Glanz: Aus der Fotoserie: In den Brikettfabriken, 1992-1994 ©

Christina Glanz arbeitete seit Mitte der 1980er Jahre als freischaffende Fotografin unter anderem im VEB BKK Lauchhammer (Volkseigener Betrieb Braunkohlenkombinat Lauchhammer). Bis 1990 produzierten die Kohle- und Brikettwerke in Lauchhammer täglich Tausende Tonnen von Briketts und versorgten einen erheblichen Teil der DDR mit Energie. Nach der Auflösung der DDR ging die hundertjährige Tradition der Braunkohleveredlung in Lauchhammer abrupt zu Ende, als die gesamten Anlagen – praktisch über Nacht – geschlossen und in den Folgejahren vollständig „saniert“, das heißt abgerissen wurden. Die letzten Spuren der Anlagen verschwanden mit der offiziellen Schließung am 21. Oktober 1994. Das Areal der Brikettfabriken 66 und 69 wurde nach der Stilllegung 1992 von denselben Arbeiter:innen abgebaut, die Jahrzehnte dort gearbeitet und ihre Existenzgrundlage mit der Schließung verloren hatten. Übrig geblieben sind einzig die „Bio-Türme“, die als Industriedenkmal aktuell eine kulturelle Nutzung erfahren.

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/09/29/ausstellung-ich-wuerde-sofort-wieder-in-die-kohle-gehen/

Fotografierter Sozialismus

Fotografische Aufnahmen aus der DDR und ihren östlichen Nachbarn prägen unser Bild vom Sozialismus. Was auf Fotos sichtbar wird und welche historischen Vorstellungen wir mit ihnen jeweils gewinnen, das hängt von Auswahl und von Bildlegenden ab, von historischem Wissen und nicht zuletzt von unserer Medienkompetenz. Der Umgang mit diesem fotografischen Erbe als zeitgenössischer Weltdeutung ist ein herausfordernder, oft noch unterschätzter Teil der Arbeit an reflektiertem Geschichtsbewusstsein.

Die Stiftung Ettersberg und die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen laden darum zur exemplarischen Analyse ein. Fotografische Praxis soll als politische, soziale und kulturelle Kommunikation beleuchtet werden. Der Schwerpunkt der internationalen Tagung liegt auf den spätsozialistischen Gesellschaften der DDR und Ostmitteleuropas ab den späten 1960er Jahren. Was veränderte sich, als Kulturpolitik nicht mehr allein gewünschte Ideale und Glücksmomente in Szene gesetzt haben wollte, sondern auch die Darstellung „realsozialistischer“ Wirklichkeiten für geboten hielt, tolerierte oder nicht mehr verhindern konnte? Wie erlangten Fotograf:innen neue Handlungsräume? Welche Situationen und Menschen, welche Stimmungen und Sehnsüchte erhielten im Spätsozialismus fotografische Aufmerksamkeit?

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/09/26/fotografierter-sozialismus-symposium/