Von Marlene Hoffmann, die im Blog Geschichte & Geschichten vom Museum @BurgPosterstein schreibt, haben wir im März mit Freude ein Blogstöckchen „Best Blog Award“ erhalten – danke für die Ehre.  Nun sind wir explizit eingeladen, einen Blick hinter die Kulisse unseres Blogs zu liefern. Spannend zu beobachten, wie so ein Blogstöckchen wandert und sich die Fragen wandeln! Von den Museenblogs führen wir (vorübergehend?) weg, um das Blogstöckchen mit ein wenig „goût de l’archive“ zu würzen und zu Fragen überzuleiten, die uns heute für den wissenschaftlichen Nachwuchs relevant erscheinen.

Nun sind wir explizit eingeladen, einen Blick hinter die Kulisse unseres Blogs zu liefern. Spannend zu beobachten, wie so ein Blogstöckchen wandert und sich die Fragen wandeln! Von den Museenblogs führen wir (vorübergehend?) weg, um das Blogstöckchen mit ein wenig „goût de l’archive“ zu würzen und zu Fragen überzuleiten, die uns heute für den wissenschaftlichen Nachwuchs relevant erscheinen.

1. Wer bloggt?

Abbildung: Napoleon in der Tinte, 1813/15, Grafik/Karikatur, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, K/1090/2009, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

Abbildung: Napoleon in der Tinte, 1813/15, Grafik/Karikatur, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, K/1090/2009, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

„Napoleon auf der Spur“ ist ein gemeinschaftliches Quellenblog – gestartet wurde es von einem deutsch-französischen Tandem im Mai 2013 – Nicola Todorov und Claudie Paye. Wir bilden ein (a)symmetrisches Gespann, denn Nicola machte sich als Magdeburger nach einem Grundstudium in Geschichte in Deutschland nach Paris auf und promovierte 2003 an der Université Paris I Panthéon-Sorbonne, während ich als Angevine nach dem Baccalauréat nach Berlin zog, um schließlich in Saarbrücken zu promovieren. Bei Archivaufenthalten in Wernigerode und Berlin für unsere Promotionsarbeiten zur napoleonischen Ära im Königreich Westfalen (1807–1813), einer kurzen deutsch-französischen Episode mit anhaltendem Reformcharakter, trafen wir zufällig aufeinander. Allerdings waren unsere Fragestellungen ganz andere, Nicola folgte einem verwaltungsgeschichtlichen Ansatz, während bei mir das kulturgeschichtliche Interesse überwog. Von Anfang an stand aber unser Blog für Fachkollegen offen, die gern ihre Quellenfunde teilen möchten. Aktiv haben sich bereits Martijn van der Burg und Ulrike Schmitz mit Quellenposts beteiligt. Per sogenannter stiller Kommunikation (Mails, Austausch auf Tagungen) haben aber einige weitere Wissenschaftler der napoleonischen Ära ihr Interesse bekundet, sich über kurz oder lang mit Quellenposts zu beteiligen – wir würden uns freuen, wenn sich nach diesem Blogstöckchen noch viel mehr melden würden!

2. Wie und wann ist das Blog entstanden? Was ist die Idee dahinter?

Die Idee ist eigentlich gleich bei der Auftakttagung zum deutschen Blogportal de.hypotheses.org im Februar 2012 aufgekommen. Beruflich hatten aber andere Projekte Prioritäten und zunächst wollte die Doktorarbeit veröffentlicht werden, bevor freie Valenz für ein Quellenblog vorhanden war. Schließlich waren wir Ende Mai 2013 soweit. Unsere unterschiedlichen methodologischen Ansätze machten es spannend, unsere Kräfte zu vereinigen. Zum einen war uns wichtig, nachdem wir etliche Archivreisen mithilfe von öffentlichen Mitteln finanziert hatten und unseren Doktorarbeiten veröffentlicht waren, auch die vielen nicht mehr in den Arbeiten verwendeten Quellenexzerpte und -transkriptionen nach dem Open Access-Prinzip zu teilen. Zum anderen wollten wir gern, nach vielen Jahren der relativen Einsamkeit mit unseren Forschungsthemen, den Dialog suchen und durch das Quellenblog auch Leser und Interessenten für unsere Forschungsergebnisse finden.  Abb. Wikimedia, Verwendung Farina-Archiv, CC BY-SA 3.0.

Abb. Wikimedia, Verwendung Farina-Archiv, CC BY-SA 3.0.

Es erscheint uns wesentlich, unsere Leser in die Lage zu versetzen, sich über die Plausibilität unserer Quellenauslegungen eine eigene Meinung zu bilden und sie anzuregen, das Quellenmaterial in Hinblick auf anderen Fragestellungen zu untersuchen, so dass neue Forschungsfragen und Erkenntnisse dabei entstehen können. Wenn wir anderen Wissenschaftlern die Vorbereitung ihrer Archivaufenthalte erleichtern können, umso besser. Wenn langfristig das Blog zu einer Austauschbörse für Quellematerial wachsen könnte, wäre dies eine schöne Entwicklung.

3. Welchen Stellenwert nimmt das Blog im Museum in unserem Berufsleben ein?

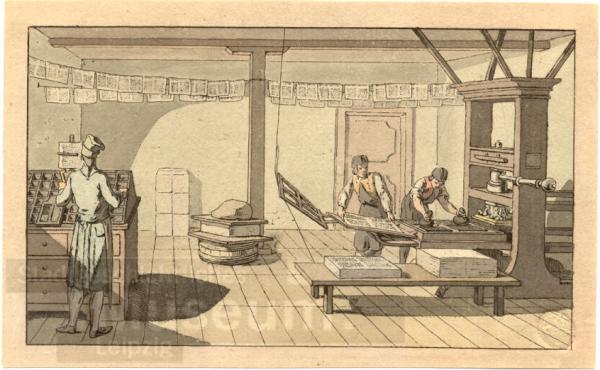

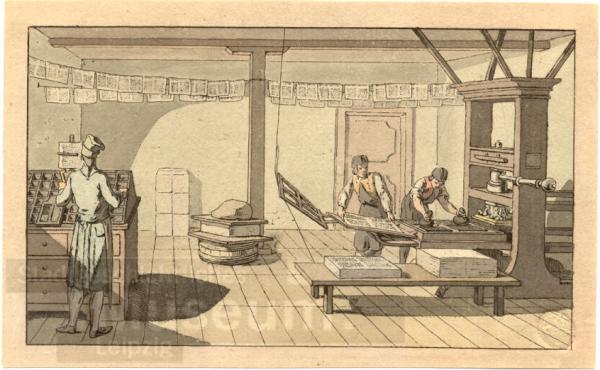

Wir sind beide in Open Access-Projekten involviert: Nicola hat 2012 mit Philippe Boulanger die Revue de géographie historique gegründet. Nachdem ich bis Oktober 2013 die hybride Reihe Ateliers des Deutschen Historischen Instituts Paris und die genuin elektronische Reihe discussions auf perspectivia.net redaktionell betreut habe, bin ich jetzt Projektmitarbeiterin im Team von Prof. Dr. Gudrun Gersmann für ein neues Open Access-Projekt für Nachwuchswissenschaftler in den Geisteswissenschaften.  Abb. C. G. H. Geißler, Blick in eine Buchdruckerwerkstatt, Radierung, 1804, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Gei X/32 c, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

Abb. C. G. H. Geißler, Blick in eine Buchdruckerwerkstatt, Radierung, 1804, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Gei X/32 c, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

Mit dem Quellenblog verbinden wir die gleiche Experimentierfreude und die Neugier, selbst zu erfahren, wie wissenschaftliche Blogs generell die Wissenschaftskommunikation verändern können, um auch diese Erkenntnisse im Bereich Altmetrics und Social Media Netzwerk bezüglich der Rezeption von Forschungsergebnissen in unsere beruflichen Projekte einfließen zu lassen.

4. Wer sind die Leser des Blogs bzw. an wen richtet sich das Blog?

Das Blog richtet sich an alle historisch Interessierte. Als Adressaten hatten wir auch Lehrer und ihre Schüler im Auge – über die Präsentation des Quellenblogs in „Quoi de neuf du francais – Nouvelles du bilingue“ haben wir uns sehr gefreut. Für Studierende, die noch nicht die Möglichkeit hatten, Archivalien einzusehen oder für Doktoranden, die einen Archivaufenthalt planen, bietet unser Blog einen Einstieg. Im Blog können wir Quellenmaterialien, auf denen wir Vorträge auf Fachtagungen basieren, vorab oder nachträglich präsentieren. Der Nutzerkreis eines Blogs ist offen und ermöglicht so mehrere Generationen von Napoleonsforschern zu verbinden.

Das Blog richtet sich an alle historisch Interessierte. Als Adressaten hatten wir auch Lehrer und ihre Schüler im Auge – über die Präsentation des Quellenblogs in „Quoi de neuf du francais – Nouvelles du bilingue“ haben wir uns sehr gefreut. Für Studierende, die noch nicht die Möglichkeit hatten, Archivalien einzusehen oder für Doktoranden, die einen Archivaufenthalt planen, bietet unser Blog einen Einstieg. Im Blog können wir Quellenmaterialien, auf denen wir Vorträge auf Fachtagungen basieren, vorab oder nachträglich präsentieren. Der Nutzerkreis eines Blogs ist offen und ermöglicht so mehrere Generationen von Napoleonsforschern zu verbinden.

Abb. Schnupftabaksdose, Napoleon mit Sohn, Manufaktur Stobwasser, 1. Viertel des 19. Jahrhunderts, Werkverzeichnis Stobwasser.

5. Wie sammelt ihr Ideen?

Für ein geschichtswissenschaftliches Promotionsprojekt sichtet man viel mehr Archivalien, als man hinterher in der Lage ist, in der Publikation explizit zu zitieren. Wir verfügen über viele exzerpierte oder transkribierte Quellen, die wir über die Jahre gesammelt haben und nach und nach im Quellenblog veröffentlichen können. Material fehlt nicht – die Zeit schon eher.

6. Welches war der erfolgreichste Blogpost?

Ex aequo die Quellenposts „Westphälische Deserteurs in Holland (1810) – ‚mesures rigoureuses‘“ (http://naps.hypotheses.org/336) und „il y en a plusieurs dans la campagne qui redigent en langue vulgaire“ (http://naps.hypotheses.org/253).

7. Habt ihr schon ‚offline‘ Feedback auf Blogposts erhalten – sei es von Besuchern, Recherche- oder Kooperationsanfragen, Buchbestellungen, etc.?

Per stiller Kommunikation hat es nicht an Zuspruch gefehlt: Wir haben von einigen Kollegen, die sich auch vorstellen können, Quellenposts aus ihren bereits veröffentlichten Arbeiten beizusteuern, Zuspruch erfahren. Aber auch jüngere Kollegen mit noch entstehenden Publikationsprojekten möchten gern ihre ersten Archiverfahrungen teilen. Via Twitter haben sich in letzter Zeit neue Ideen für Kooperationen ergeben. Derzeit wird überlegt, das Quellenblog im Rahmen einer Quellenübung einzusetzen, damit Studierende die Erfahrung des Veröffentlichens eines Quellenposts machen können.

8. Über welche Themen bloggst du am liebsten?

Ich teile besonders gern Quellen, die das Wechseln zwischen Französisch und Deutsch in Verwaltung und Gesellschaft während der napoleonischen Ära anschaulich machen. In der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg konnte ich zudem viele Agentenberichte einsehen, die einen Einblick in die Überwachungspraktiken durch die politische Polizei im Königreich Westfalen geben – darüber würde ich gerne mehr bloggen.  Das Schöne am Blog ist, dass es peu à peu wachsen darf, nicht gleich zu Anfang einen starken Sinnzusammenhang vorweisen muss und eine breite Themenvielfalt angerissen werden kann.

Das Schöne am Blog ist, dass es peu à peu wachsen darf, nicht gleich zu Anfang einen starken Sinnzusammenhang vorweisen muss und eine breite Themenvielfalt angerissen werden kann.

Abb. Schnupftabakdose, bezeichnet „In vino veritas“, Manufaktur Stobwasser, 1. Drittel des 19. Jahrhunderts, Werkverzeichnis Stobwasser.

9. Wie häufig bloggt ihr und warum?

Viel weniger als wir möchten.

10. Wie wichtig sind Fotos für das Blog?

Welchen Stellenwert visuelle Medien im Internet haben, muss hier nicht erklärt werden. Weshalb ich aber gern aus der wunderschönen Sammlung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig schöpfe, um unsere Quellenposts mit Abbildungen und Banner zu versehen, hat noch einen anderen Grund. Bei der Publikation meiner Dissertation fing ich viel zu spät an, den Text mit Abbildungen zu untermauern. Als ich begann, nach den vielen kleinen Objekten aus der Alltags-, Gedenk- und Protestkultur der westphälischen Bürger in diversen Museen zu suchen, war ich schnell überwältigt, wie viele von diesen kleinen Gegenständen noch tatsächlich existieren, die ich über Jahre nur aus den Polizeiprotokollen kannte. Im letzten Monat vor der Einreichung des Manuskripts beim Verlag habe ich so mein Forschungsthema quasi neu entdeckt – diese Zeit habe ich als die intensivste der gesamten Promotion empfunden.

Die vielen Tabaksdosen mit verherrlichenden Darstellungen von Kriegshelden auf ihren Deckeln oder antinapoleonischen Karikaturen, die vielen Pfeifenköpfe oder Zinnfiguren – viel multimediales Beiwerk zum Mundwerk der Zeitgenossen, die sich mit Gerüchten und Witzen ihre Meinung über die politischen Geschehnisse ihrer Zeit machten, existieren noch!

Abb. Zinnfigurenaufstellung zur Flucht Kaiser Napoleons I. aus Russland 1812, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, V/1252/2002, CC BY-NC-SA 3.0 DE.

Die schönste Entdeckung war sicherlich der Tintenfasssarg mit Napoleon im Innern, die ich zuerst im Schlossmuseum Quedlinburg nachweisen konnte, aber von der im Laufe meiner Suche nach Abbildungen zwei Privatsammler weitere Exemplare beisteuern konnten. Es war auch ein besonderes Erlebnis, die Arbeit der Restaurateurs- und Zinnfiguren-Expertengruppe um Dr. Eberhard Schraudolph und Dr. Jürgen Wilke kennenzulernen, und ihre Zinnfiguren mit der Polizeiaffäre um den Hannoverschen Zinngießer Johann Georg Taberger zusammenzuführen[1]. Wenn ich die im Rahmen der Doktorarbeit durchgeführten Forschungen und Erhebungen fortsetzen könnte, würde ich gern eine kleine Ausstellung planen, die eine Art multimediales (anti-)napoleonischen Kuriositätenkabinett rund um Kommunikation und Propaganda um 1807–1815 wäre.

In jedem Fall haben Historiker von der historischen Bildkunde noch viel für ihre Forschungsprojekte zu gewinnen. Es ist sicherlich sinnvoll, Workshops dazu als Teil der Nachwuchsförderung anzubieten, wie vor kurzem an der Universität Siegen (Kooperation mit dem DFG-Graduiertenkolleg „Locating Media“) geschehen.

Ein großes Manko für unser Blog ist natürlich, dass wir bisher keine Digitalisate der präsentierten Quellen anbieten können – deswegen freuen wir uns umso mehr, dass die Autoren des Quellenlesebuchs „Im Banne Napoleons“ drei Tagebucheinträge des rheinischen Adligen Cornelius Joseph von Geyr mit Reproduktion beisteuern konnten.

11. Welche Blogs liest du selbst am liebsten?

Aus dem Bereich Informations- und Bibliothekswesen schätze ich Infobib – zum Thema Open Access und Scholarly Communication werde ich bei Impact of Social Sciences fündig. Französischerseits schaue ich gern in Criminocorpus – carnet de l’histoire de la justice, des crimes et des peines rein, außerdem: Le magasin des enfants – carnet de recherches de l’Association francaise de recherches sur les livres et objets culturels de l’enfance, Les aspects concrets de la thèse, Langues de feu – Les traducteurs et l’esprit des langues. Tours de Babel et glossolalies und das Blog von Frédéric Clavert.

Das Best Blog-Stöckchen fliegt weiter…

Das Blogstöckchen-Konzept verlangt nun, dass ich selbst neue Fragen formuliere und den Staffelstab anderen Blogs übergebe.

Alle Rechte vorbehalten. Foto Hiltrud Möller-Eberth.

Alle Rechte vorbehalten. Foto Hiltrud Möller-Eberth.

Folgende Fragen möchte ich gern Janine Noack (Twitter: @janinenoack) von Doing History Public, Angelika Schoder (Twitter: @musermeku) für MusErMeKu, Christof Schöch (Twitter: @christof77) für OpenBlog, Micha Anders (Twitter: @Parthenopolis) für Parthenopolis.de, Andrea Hacker (Twitter: @ahacker) für A Hacker’s View, Jan Drees (Twitter: @jandrees99) für Lesen mit Links, den Autoren von Netz und Werk – Junge Hamburger Geschichtswissenschaft online, Huberta Weigl (Twitter: @HubertaWeigl) für SchreibWerkstatt, Christian Wobig (Twitter: @Christian_Wobig) für Gedankenmühle zuwerfen:

1. Wer bloggt denn hier?

2. Wie und wann ist das Blog entstanden? Was ist die Idee dahinter?

3. Die drei wichtigsten Grundfähigkeiten, die Du/Sie im Laufe des Studiums bzw. der Promotion erworben hast/haben?

4. Lohnt es sich seine Forschungsdaten parallel/nach der Publikation der Dissertation zu veröffentlichen?

5. Rezensionswesen gestern morgen?

6. Warum nutzt Du/nutzen Sie (nicht) akademische soziale Netzwerke (ResearchGate, Academia.edu, …)?

7. Ändert sich zurzeit die Wissenschaftskommunikation wirklich nachhaltig?

8. Eine interessante Initiative aus dem Bereich „Science Marketing“?

9. Eine ausgefallene Initiative im Bereich „Bookmarketing“?

10. Generation Praktikum, Generation „Gefällt mir“: zu pessimistisch, zu skeptisch? Was kommt danach?

Was müssen die Nominierten jetzt tun?

- die Fragen beantworten – man darf sie sich auch passend machen!

- das Best Blog Award-Bildchen einbauen und es mit demjenigen, der es verliehen hat, verlinken bzw. auf den Artikel des Werfers/der Werferin verlinken.

- max. elf neue Fragen verfassen und das Best Blog Blogstöckchen an zehn Blogger weiterreichen, es können auch weniger sein.

- Bitte hier im Kommentar Bescheid geben, wenn der Beitrag fertig ist.

[1] Erhard Schraudolph, Eisvogel trifft Klapperschlange. Zinnfiguren und Kinderbücher in der Aufklärung. Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg 30. November 2006 bis 22. April 2007, Nürnberg 2006; Manfred Fürst, Martin Schabenstiel, Erhard Schraudolph u.a. (Hg.), „Dem König gehört alles, auch Dein Spielzeug“ – Zinnfiguren aus dem Königreich Hannover, Bennewitz 2008.

Quelle: http://naps.hypotheses.org/753

Einladung zur Konferenz “

Einladung zur Konferenz “