Wer entscheidet über das Zeremoniell ?

Im letzten Beitrag war davon die Rede, dass Kurfürsten und Kaiser 1612 über die gewünschte Krönung der Kaiserin verhandelten und dass sich am Ende der Kaiser mit seiner Auffassung durchsetzte, die Kaiserin am Tag nach seiner Krönung in einer eigenen Zeremonie zu krönen. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Kaiserin bei der Krönung nicht nur „Objekt“ einer symbolgeladenen zeremoniellen Handlung war, sondern Vorstellungen von der zeremoniellen Ausgestaltung äußerte. Das hat Harriet Rudolph für 1612 formuliert1, das zeigt aber auch eine Quelle aus dem Jahr 1653, die hier vorgestellt werden soll.

Der genaue Ablauf des sakral relevanten Teils einer Kaiserinnenkrönung war – wie beim Kaiser selbst – in einem Ordo festgelegt. Solche Regelwerke sind seit dem Mittelalter in verschiedenen Fassungen überliefert2. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts diente der in das 1595/96 neu bearbeitete „Pontifikale Romanum“ aufgenommene Krönungsordo als Basis für den Ablauf von Weihe und Krönung. Wie Beschreibungen deutlich zeigen3, bildete der dort enthaltene Ordo für die Kaiserin die Grundlage für das seit 1612 beachtete Regularium.

[...]

Bericht zum Kick-Off Workshop AGATE (European Academies Internet Gateway) online

Am 13. Juni 2016 fand der Kick-Off Workshop des Projekts „Aufbau eines europäischen Akademienportals für die Geistes- und Sozialwissenschaften“ unter der Ägide der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften statt. Rund 30 Experten aus europäischen Wissenschaftsakademien sowie aus Infrastrukturprojekten auf dem Gebiet der Digitalen Geistes- und Sozialwissenschaften und damit verknüpften Infrastrukturen, darunter Vertreterinnen und Vertreter von DARIAH, CLARIAH(NL)/CLARIN, Europeana, und OpenAire, diskutierten in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Chancen und Herausforderungen eines europäischen Akademienportals für die Geistes- und Sozialwissenschaften (AGATE).

Weitere Informationen und die Folien der Präsentationen der Sprecherinnen und Sprecher finden Sie unter: http://www.akademienunion.de/arbeitsgruppen/kooperationsprojekte/agate/workshop/.

Ein zweiter Workshop ist im Rahmen des Projekts für den 16. Januar 2017 in Berlin geplant.

[...]

Quelle: http://dhd-blog.org/?p=6983

mediaevum.net: Tagungsbericht “The Crisis of the 14th Century. ‘Teleconnections’ between Environmental and Societal Change?” (Rom, Februar 2016)

Wie permanent sind Permalinks? Ein Blogbeitrag von Eckhard Arnold geht an die Grundlagen der digitalen Welt

Jürgen Schadeberg: Something you don’t see

Visual History: ARCHIVSOMMER 2023

Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte im Juli 2016

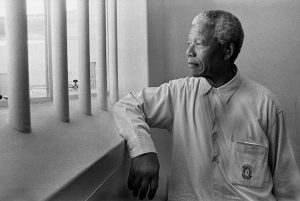

Jürgen Schadeberg: Nelson Mandela’s return to his cell on Robben Island IV, 1994 © Jürgen Schadeberg mit freundlicher Genehmigung

Eines seiner wohl berühmtesten Bilder ist zur Ikone geworden – zu einem jener Bilder, in denen Vergangenheit und Zukunft ineinander fallen: der gealterte Nelson Rolihlahla Mandela, der mit tiefen Falten und ergrautem Haar aus dem mit massiven Gitterstäben versehenen Fenster schaut. Den rechten Ellenbogen hat Mandela auf die Fensterbank gelegt, auf seiner linken Brusttasche fällt ein Emblem ins Auge. Das Bild ist 1994 entstanden. Offiziell ist Südafrika ein freies Land, und Mandela ist für das Foto in die Zelle auf Robben Island zurückgekehrt, in der er 18 seiner insgesamt 27 Jahre in Haft verbrachte. Der Fotograf Jürgen Schadeberg erinnert sich: „This was where he studied, did pushups and reflected on the goal of the liberation of his people. He looked out of the bars and when he thought I had finished taking pictures, relaxed somewhat, and turned around to smile.“ Die Photographers‘ Gallery in London hat dieses Foto als eines der fünfzig prägendsten Bilder des 20. Jahrhunderts gewählt.

[...]

Quelle: https://visual-history.de/2023/08/22/juergen-schadeberg-something-you-dont-see/

aventinus specialia Nr. 72 [03.07.2016]: »aventinus« als Referenz in der neu erschienenen Biographie zum Namensgeber des Projekts

Die Antwort auf das Brexit-Votum: Einführung eines „Europäischen Referendums“ – und andere Reformen

Die EU muss europäischer und globaler gedacht und ausgestaltet werden. Sie wird außerdem auf weitere Sicht nicht ohne eine Europaidee, die in klares Ziel ausdrückt, auskommen.

Der Beitrag Die Antwort auf das Brexit-Votum: Einführung eines „Europäischen Referendums“ – und andere Reformen erschien zuerst auf Wolfgang Schmale.

Quelle: http://wolfgangschmale.eu/die-antwort-auf-das-brexit-votum/

Die Gegenwart des Vergangenen im Künftigen. Zu einer gegenwärtigen Differenz der Zukunftserwartung

02.07.2016 Jan-Hendryk de Boer

Wenn zurzeit allerorten heftig und leidenschaftlich über die Folgen des britischen Referendums über den Austritt aus der EU diskutiert wird, prallen – ebenso wie in der Abstimmung selbst – zwei verschiedene Haltungen in Bezug auf die Zukunft aufeinander. Hier stehen diejenigen, die eine offene Zukunft als gestaltbar sehen und darauf vertrauen, in der Offenheit sich bietende Chancen nutzen zu können, dort diejenigen, für die eine ungewisse Zukunft eine Gefahr darstellt. Während jene positive Erwartungen in Bezug auf die Zukunft haben und unzeitgemäßen Ballast der Vergangenheit über Bord werfen wollen, setzen diese auf eine Rückkehr in die gute alte Zeit, die vermeintlich Sicherheit und Gewissheit verspricht.

Jene schreiben sich in ein linear-progressives Modell historischer Entwicklung ein, in dem die Gegenwart immer den Punkt bildet, der den harmonischen Übergang von Vergangenheit zur Zukunft markiert, von dem aus das Künftige bewältigt werden kann, wenn man selbst gut gerüstet ist, sei es intellektuell, sei es sozial, sei es ökonomisch. Vergangenheit ist in diesem Modell der Rückraum, aus dem Elemente gebrochen werden können, um sie zu nutzen.

[...]

Resiliente Brexit-Reaktionen?

Nach dem Brexit-Referendum: Mitglieder des Bayerischen Forschungsverbundes ForChange diskutieren, wie sie die Entscheidung durch die Resilienzbrille ihres Projekts sehen – auch in Bezug auf die Querschnittsthemen Governance, Ressourcen, Normen und öffentliche Legitimation.

von Christoph Weller*

Reflexive Resilienz könnte bedeuten, Widerstandsfähigkeit dadurch zu steigern, sich möglichst große Handlungsspielräume offen zu halten, auch für den Fall, dass sich die aktuellen Annahmen über die Welt als nur sehr eingeschränkt tragfähig erweisen. Für viele Möglichkeiten, wie sich Prozesse fortentwickeln, sollte man sich demnach Gestaltungsfreiheiten erhalten, um unabhängig von unbeeinflussbaren Entwicklungen an den eigenen Zielen resilient festhalten zu können. Diese Form der Resilienz spielt insbesondere bei sozialen Systemen eine wesentliche Rolle, insofern deren Entwicklungen auch von menschlichen Entscheidungen abhängig sind. Doch auf welchem Wege lässt sich durch reflexive Resilienz die Widerstandsfähigkeit, etwa gegenüber den mehr denn je offenen Entwicklungen der Europäischen Union, vergrößern? Auf materieller Ebene möglicherweise durch Steigerung von Unabhängigkeit und daraus resultierenden Machtzuwachs, was im Brexit-Fall aber als nicht besonders vielversprechend erscheint.

Ein Austritt aus der Europäischen Union wird bei einigen, gerade in Großbritannien, zwar mit Sicherheit als ein solcher Modus von Resilienzsteigerung gesehen.

[...]