„Mein Arbeitsplatz ist sicher, denn diese Typen – sie werden niemals aufhören zu kämpfen. Ich würde aufhören, wenn das nur ein Job wäre. Aber es ist eine Art zu leben.“

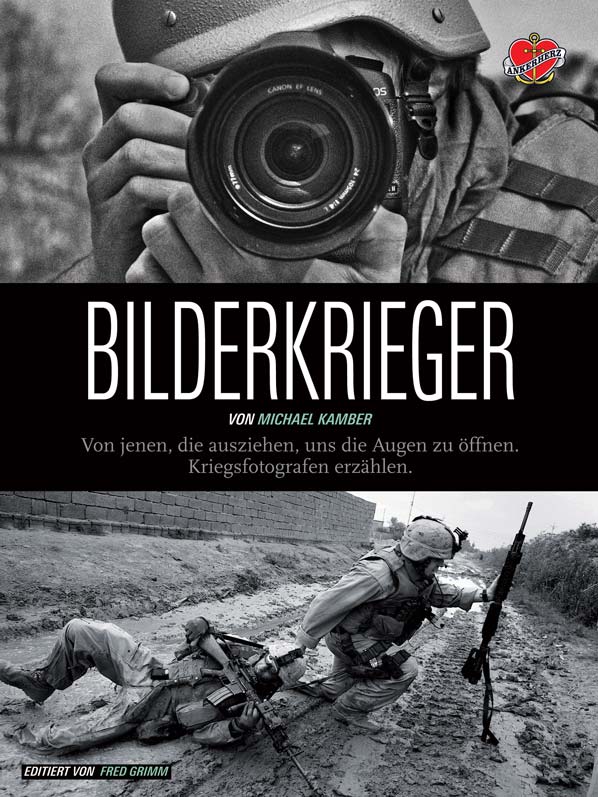

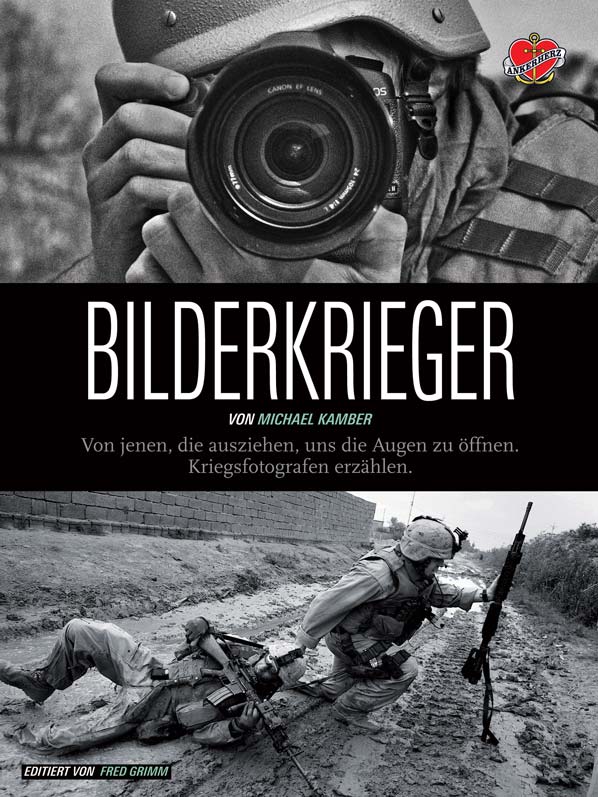

Cover: Michael Kamber, Bilderkrieger. Von jenen, die ausziehen, uns die Augen zu öffnen. Kriegsfotografen erzählen, Ankerherz Verlag 2013

Michael Kamber, Bilderkrieger. Von jenen, die ausziehen, uns die Augen zu öffnen. Kriegsfotografen erzählen, Ankerherz Verlag 2013

Was der französische Kriegsfotograf Patrick Chauvel hier zum Ausdruck bringt, würden viele seiner Kollegen sicher unterschreiben. Wer einmal angefangen hat, Krieg zu fotografieren, kommt davon oft nicht mehr los – so zumindest berichten es viele der in diesem Band vertretenen Fotografinnen und Fotografen. Der von Michael Kamber zusammengestellte Band enthält 21 Gespräche mit 15 Männern und fünf Frauen, die in Kriegen von Vietnam bis Afghanistan fotografierten (Joao Silva ist mit zwei Gesprächen vertreten).

Eingeteilt sind die Gespräche in die Komplexe „Mission“, „Krieg“ und „Narben“. Überwiegend handelt es sich dabei um bereinigte Transkriptionen von Interviews, in zwei Fällen (Francesco Zizola und Don McCullin) um Erinnerungsprotokolle von Gesprächen, die nicht aufgezeichnet wurden. Die hier besprochene Ausgabe ist eine Übersetzung des bei University of Texas Press ebenfalls 2013 erschienenen Buches Photojournalists on War – The Untold Stories from Iraq. Die einzelnen Beiträge sind zwischen 5 und 12 Seiten lang und schließen jeweils mit einer einzelnen doppelseitigen Abbildung aus dem Werk des Fotografen. Am Ende findet sich zudem ein visueller Epilog, der aus neun Fotografien von Personen besteht, die im Interviewteil nicht vertreten sind.

Aus den Interviews geht hervor, wie unterschiedlich die einzelnen Kriegsfotografen arbeiteten und noch arbeiten. Gleichwohl bilden sich auch bestimmte Muster heraus, die immer wiederkehren und so dazu beitragen, einen „idealtypischen“ Kriegsfotografen entstehen zu lassen, den man etwa so beschreiben könnte: Am Anfang steht zwar keine Ausbildung, aber die Überzeugung, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, das vom Krieg verursachte Leid zu dokumentieren und der Weltöffentlichkeit zu zeigen, und zwar unabhängig davon, ob sich die Weltöffentlichkeit dafür auch interessiert oder nicht – letzteres sei nämlich häufig der Fall. Partei ergreifen die Fotografen selten für einen Krieg führenden Staat oder eine Gruppe im Bürgerkrieg; Partei ergreifen sie aber sehr wohl für die leidende Zivilbevölkerung. Dass sie selbst sich dabei in Lebensgefahr begeben, nehmen sie billigend in Kauf. Angst empfinden sie, fühlen sich jedoch entweder verpflichtet, diese in den Griff zu bekommen, oder genießen auch den Adrenalinkick, den die Gefahrensituation auslöst. Sie sind extrem genügsam, untereinander gut vernetzt und haben entweder keine Familie oder sind geschieden.

So weit bestätigen sie frühere Aussagen von Kriegsfotografen, die es in großer Zahl gibt und die stets um die gleichen Themen kreisen. Dennoch sind die Interviews spannend zu lesen und da besonders eindrücklich, wo die Protagonisten ihre eigene Verstrickung in das Geschehen beschreiben: Manche leiden, wie Soldaten, unter posttraumatischem Stresssyndrom, manche haben Schuldgefühle, weil sie Mitmenschen in Gefahr bringen oder befürchten, dass die Präsenz der Kamera Gewalttaten auch auslösen (statt verhindern) kann.

Zudem kommen auch einige Fotografen zu Wort, die nicht den Krieg selbst, sondern seine Folgen dokumentieren, sei es im Zusammenhang mit der Benachrichtigung der Angehörigen von gefallenen Soldaten, sei es im Kontext der Rehabilitation Schwerverletzter, die von der Öffentlichkeit gern vergessen werden. Diese Fotografen bilden ein gutes Gegengewicht zum Typ Gefahrensucher, als der die meisten Kriegsfotografen erscheinen – mitunter allerdings wohl auch zu Unrecht. Schließlich erklären alle hier vertretenen Fotografen, dass Vorsicht, Erfahrung, vernünftiges Abwägen von Risiken und eine gute Vernetzung ausschlaggebender für den Erfolg seien als blindes Draufgängertum.

Eine historische Einordnung der Kriegsfotografie in die Geschichte des 20. Jahrhunderts nimmt der Herausgeber nicht vor – und das ist auch gut so, gibt es doch schon reichlich Literatur zum Thema. Besonders beeindruckend ist indes die Auswahl der im Band abgedruckten Fotografien, die zum Teil schon durch die Medien gingen, darunter Anja Niedringhaus’ Foto eines U.S. Marine im Irak, der eine GI Joe Figur – also eine Art militärischen Ken – im Rucksack trägt; dieses Bild gewann als Teil einer Serie einen Pulitzer-Preis für Fotografie. (Anja Niedringhaus wurde am 4. April 2014 – weniger als ein Jahr nach Erscheinen des Buches – bei der Ausübung ihrer journalistischen Tätigkeit in Afghanistan erschossen; eine kanadische Kollegin überlebte schwer verletzt.) Andere Fotografien – wie das von Ashley Gilbertson aus einem Hubschrauber aufgenommene Bild des Camp Lima im Irak, in dem polnische Soldaten eben ein Sonnenbad nehmen, sind vielfach unbekannt. Angesichts der Tatsache, dass im Textteil eher wiederholt eine Inflation der Bilder als ein Mangel an Bildern beklagt wird, ist die Zurückhaltung bei der Bildauswahl und die Beschränkung auf einige herausragende Aufnahmen ebenso konsequent wie überzeugend. Das Buch ist mit Fadenheftung, Lesebändchen und guter Druckqualität handwerklich sehr schön gemacht. Aktuell wird es wohl noch lange bleiben.

Michael Kamber, Bilderkrieger. Von jenen, die ausziehen, uns die Augen zu öffnen. Kriegsfotografen erzählen, Hollenstedt: Ankerherz 2013, 287 Seiten mit zum Teil farbigen Abbildungen, ISBN 978-3-940138-44-6, € 29,90 (D); € 30,70 (A); CHF 45,00

Quelle: http://www.visual-history.de/2014/06/30/bilderkrieger-oder-wer-fotografiert-den-krieg/